中国家庭劳动力流动的减贫效应研究

樊士德 颜瑾

[摘 要]本文使用2014、2016年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,通过Probit模型和多元线性回归模型实证分析了中国家庭劳动力流动减贫效应的动态变化,并进行了分地区、分城乡的比较研究。研究发现,无论是从全国范围,还是分地区、分城乡来看,劳动力流动都有助于降低家庭发生贫困的概率,但减贫的效果在逐渐减小;劳动力流动在2014年依然对各个地区的家庭人均纯收入有提高作用,但2016年发达地区和城市家庭的劳动力流动对家庭人均纯收入的影响为负;家庭成员数较多、家庭抚养比较高、有成员从事农业生产的家庭发生贫困的概率更大,且随着时间的推移,其对家庭贫困的影响程度也在提高;户主自评健康水平越高、受教育年限越长,越容易获得更高的收入,从而对家庭脱离贫困起到积极作用,但这一作用的效果随着时间的推移有所减小。

[关键词]劳动力流动;减贫效应;分地区;分城乡

一、问题的提出

贫困问题一直是我国的热点问题,起初作为贫困家庭自发经济行为的劳动力流动,在如今的减贫过程中起到了重要的作用,也得到了社会各界的广泛关注。目前,政府部门已将劳动力流动作为摆脱贫困的重要路径,如2016年《“十三五”脱贫攻坚规划》中提出“推进就地就近转移就业,促进已就业贫困人口稳定就业和有序实现市民化、有劳动能力和就业意愿未就业贫困人口实现转移就业”,进而实现转移就业脱贫;2017年李克强总理则将劳务输出作为扶贫的重要方式,首次纳入政府工作报告。

在已有劳动力流动对贫困影响的理论研究中,目前的主导性观点认为,家庭青壮年劳动力外出打工并寄钱回家是一种积极的反贫困行为[1],因为其能够显著改善贫困家庭的生活状况,所以也得到了“留守”家人的支持[2-3]。世界银行2018年的《向往富裕生活:全球移民与劳动力市场》报告指出,移民从低收入国家迁移到高收入国家,其工资往往会增加两倍,进而帮助移民自身及其亲属摆脱贫困,也就是劳动力流动构成了消除贫困的有力工具。但也有学者认为,如果外出打工者的人均汇款小于农村的边际产出,劳动力外出打工反而会加剧农村贫困[4]。在国外,一些学者认为,劳动力迁移行为能否改善贫困家庭的福利并减贫,还取决于迁移动机,迁移类型、特点、时间和地点,迁移人口的人力资本和社会资本水平等诸多因素[5-7],因而结果并不确定。

近年来,不断有学者对劳动力流动能否解决中国的贫困问题进行基于中国数据的实证研究,与此同时,劳动力流动减贫效应的测算也受到了学者们的关注。李翠锦(2014)基于省域的实证研究发现,劳动力流动对不同收入层次农户贫困的缓解效应不同,劳动力流动提高了中等收入农户的收入水平,但对贫困户的贫困并没有缓解效应,也不影响富裕户的收入水平[8]。张永丽和王博(2017)以甘肃省1749个农户的调研数据为样本进行实证研究发现,劳动力流动对减少农村贫困发生率,促进农业生产要素的合理配置和缓解农村生态贫困等都有积极作用[9]。樊士德和朱克朋(2019)利用江苏省苏北地区贫困县878个农户的微观调查数据研究发现,相比于绝对贫困,劳动力流动对缓解农户主观感受下的相对贫困更加显著[10]。

通过对文献的梳理发现,以往研究多侧重于欠发达地区和农村家庭的贫困研究,较少涉及发达地区和城市中的贫困现象,且多为单一年份数据的静态分析。根据国家统计局2019年发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》,2018年中國流动人口数量达2.41亿。在如此大规模的劳动力流动背景下,中国家庭的贫困会受到什么样的内在影响?不同地区以及城乡家庭间劳动力流动的减贫效果是否存在差异?针对这一系列问题,本文使用2014、2016年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,通过构建Probit模型和多元线性回归模型进行实证研究,不仅针对发达地区和欠发达地区、城市和农村之间进行横向比较,以分析不同地区、城乡家庭间劳动力流动的减贫效应,而且基于2014年和2016年时间维度进行纵向比较,以考察随着时间的变化,中国家庭劳动力流动减贫效应的动态变化。

二、研究设计

(一)模型设定和变量选择

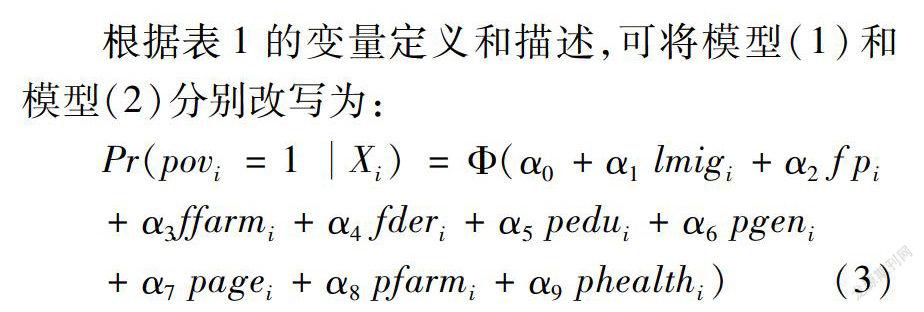

本文首先重点研究劳动力流动对家庭贫困的影响,被解释变量即为家庭的两种状态:贫困或非贫困。参考樊士德和江克忠(2016)[11]的研究方法,构建如下的Probit模型:

模型(1)中的Pr(povi=1∣Xi)表示第i个家庭陷入贫困的概率,povi=1表示该家庭为贫困家庭,povi=0表示该家庭为非贫困家庭;解释变量Xi中的xi为核心解释变量,即该家庭是否发生劳动力流动,控制变量xi1和xi2分别为家庭特征向量和户主特征向量,用以进一步识别贫困家庭;α0、α1、α2、α3为解释变量待估计系数。

除了考察劳动力流动对家庭贫困发生概率的影响之外,本文还针对劳动力流动对家庭绝对贫困的影响进行分析。一般而言,劳动力流动通过影响家庭收入,进而作用于贫困,故这里选取家庭人均纯收入作为家庭绝对贫困的度量。本文的家庭人均纯收入通过将该家庭最近一年所有家庭成员收入总和除以家庭成员总人数计算而得,用famincper来表示,并将家庭年人均纯收入低于2300元的家庭定义为贫困家庭,即当famincper<2300时,表示该家庭为贫困家庭,反之,该家庭为非贫困家庭。选取家庭人均纯收入水平作为内生变量,研究家庭是否有劳动力流动对该户绝对贫困的影响,构建的多元线性回归模型如下:

模型(2)中,被解释变量lnfamincper为家庭人均纯收入的对数,ε为随机误差项,β0、β1、β2、β3为解释变量待估计系数,其他变量与模型(1)相同。

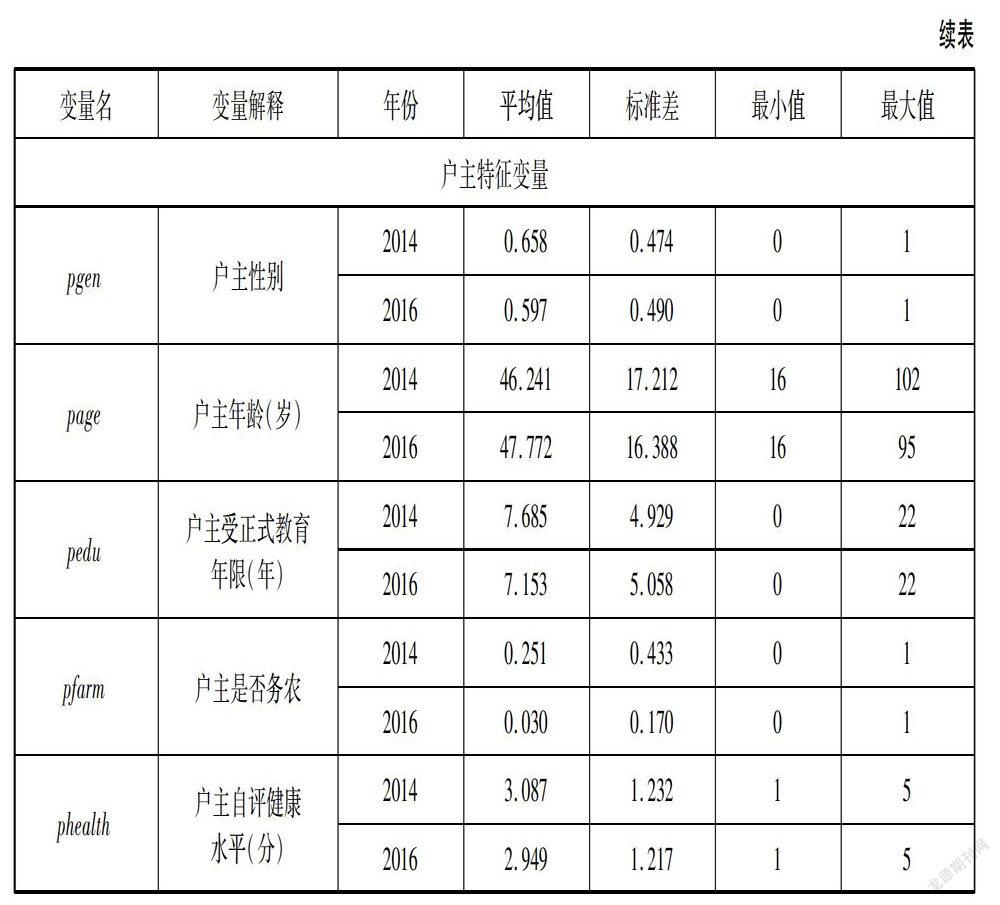

本文选取核心解释变量为劳动力流动,用lmig表示,控制变量分为家庭特征向量和户主特征向量。其中,家庭特征向量包括家庭的总人口数(fp)、总抚养比(fder)和是否有成员从事农业生产(ffarm);户主特征向量包括户主的性别(pgen)、年龄(page)、正式教育年限(pedu)、是否务农(pfarm)和自评健康水平(phealth)等。关于核心解释变量和控制标量,结合CFPS项目可提供的数据指标,进行了定义和描述,具体情况见表1。

由于CFPS项目实施过程中并没有明确定义家庭的户主是谁,但考虑到户主对整个家庭的代表性作用,因此本文定义家庭年收入最高者即为户主。

(二)数据来源与描述

本文使用中国家庭动态跟踪调查(Chinese Family Panel Studies,CFPS,后改为“中国家庭追踪调查”)数据进行实证研究。CFPS作为北京大学中国社会科学调查中心实施的重大社会科学项目,通过跟踪搜集个体、家庭、社区三个层次的数据,反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁,调查对象覆盖了我国25个省份①。本文以2014、2016年两年所有被调查家庭为研究对象,对家庭、成人和儿童问卷调查数据进行整理和匹配,剔除有相关变量缺失值的样本之后,得到有效样本共24692个,其中包含2014年的12208个家庭样本和2016年的12484个家庭样本。各变量的描述性统计如表2所示:

从表2汇报的各变量统计值中可以看出,与2014年全国平均家庭人均纯收入17686.27元相比,2016年的平均家庭人均纯收入上涨了约7%,达到18926.87元,在是否为贫困家庭方面,2016年贫困家庭占家庭总数的比例较2014年的12.6%下降了4个百分点,低至8.6%。由此可以看出,我国的贫困家庭数量在进一步降低。

劳动力流动方面,2016年发生劳动力流动的家庭占全国家庭样本的41.3%,较2014年的39.8%增加1.5个百分点,增长率不高。结合各年的《中国流动人口发展报告》披露的宏观数据来看,发生劳动力流动的家庭虽然在增加,但增加的速度已有所降低。

从家庭特征变量来看,中国家庭的平均家庭总人口数有所减少,抚养比也有所降低,但降低幅度并不很大。从2014年到2016年,样本家庭的平均家庭总人口数从3.766人降低至3.743人,即平均每五十户家庭总人口减少一人,降幅不大;务农家庭占总样本的比例也基本持平。由此可以看出,随着时间的推移,我国的微观家庭特征在全国范围内并没有发生太大变化。

从户主特征变量来看,2014年有65.8%的家庭为男性户主,到2016年这一数据降至59.7%,由于本文定义家庭年收入最高者为户主,这一数据也侧面反映出近年来女性收入有所提高。户主受正式教育年限和健康水平均有所下降,从2014年的平均受教育7.685年降为7.153年,户主自评健康水平的平均值则下降了0.038,降幅均在正常范围内。值得注意的是,相比于2014年有约25%的戶主从事农业生产,2016年这一数据降到3%,由此可见,作为家庭收入主要来源的户主选择务农的比例明显变低,这可能与非农经营能够带来更高收入有关。

三、实证结果与分析

(一)劳动力流动对家庭贫困发生概率的影响

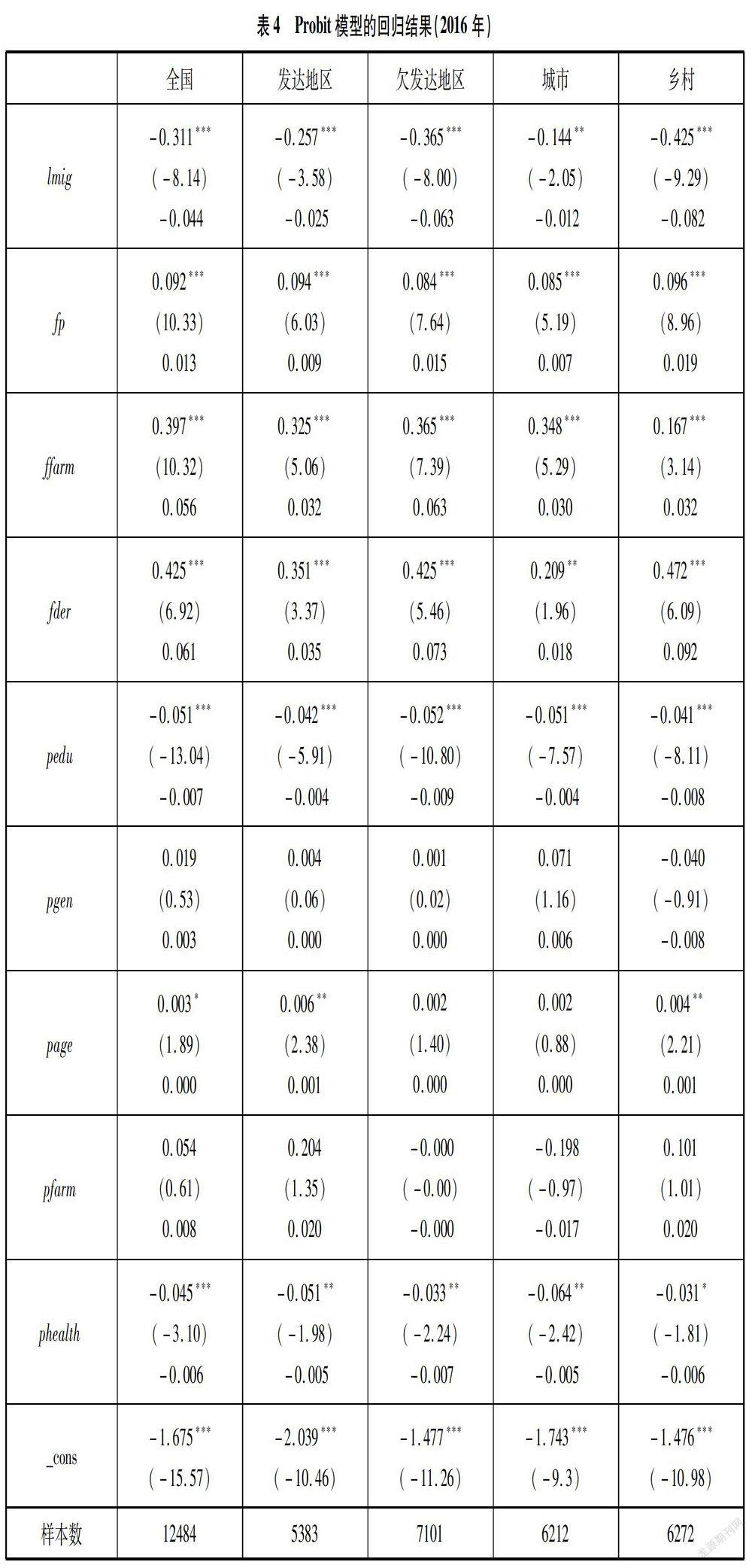

本文对2014年和2016年两年数据分别针对全样本、流出地是否为发达地区和是否为城市家庭分别回归,模型(3)对2014、2016年数据的回归结果分别如表3和表4所示。由于Probit模型所得系数不能表示边际效应,只能表示显著程度和影响方向,所以本文在表3和表4中每个解释变量的第3行分别补充汇报了计算后得到的边际效应值。

从2014年全国样本来看,当一个家庭有劳动力流出时,这个家庭发生贫困的概率比没有劳动力流出的家庭低14%,即劳动力流动能够显著减小家庭发生贫困的概率。从家庭特征看,家庭总人口数、家庭抚养比的增加均不利于家庭脱离贫困,由表3数据第1列第2行可以看出,家庭每增加一名成员,该家庭发生贫困的概率显著增加1%;有成员从事农业生产的家庭较无成员从事农业生产的家庭,发生贫困的概率提高3.9%。从户主特征来看,户主从事农业生产的家庭发生贫困的概率要比户主不从事农业生产的家庭高7.7%;户主每多接受1年正式教育,其家庭发生贫困的概率显著降低1.1%,户主自评健康状况每提高1分,其家庭发生贫困的概率显著降低0.8%,即户主受教育程度越高、身体越健康,越容易获得更多的收入,从而对家庭脱离贫困起到积极作用。与女性户主家庭相比,由男性担任户主可以使家庭发生贫困的概率显著降低2.3%。

注:(1)回归结果中,每个变量的第一行数据为Probit模型回归系数,第二行括号内数据为z统计量,第三行数据为计算后得到的边际效应值。(2)*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著。

从家庭所在地区来看,发达地区和欠发达地区样本家庭的回归结果在影响方向和显著性上均一致,只是数值上有所不同。在欠发达地区,一个家庭发生劳动力流动后陷入贫困的概率比没有发生劳动力流动的家庭低17.7%,而发达地区劳动力流动降低贫困发生的概率只有8.6%,即劳动力流动对欠发达地区的家庭有更好的减贫效果。家庭特征变量方面,家庭总人口增加、抚养比的提高、家庭有成员从事农业生产对欠发达地区家庭的不利影响都高于发达地区,欠发达地区家庭有成员从事农业生产发生贫困的概率比无成员从事农业生产的家庭高3.7%,发达地区这一数据为1.9%。户主特征变量方面,相比于发达地区,欠发达地区户主受教育年限的提高对家庭脱离贫困有着更大的帮助作用,欠发达地区户主每多接受一年正式教育,其家庭发生贫困的概率减小1.3%,相比之下,发达地区家庭的户主每多接受一年正式教育,其家庭贫困发生的概率降低0.8%;其他方面,户主特征变量在地区间的差异并不是很大。

从家庭城乡性质来看,虽然城乡家庭的回归系数正负号和显著性上也基本相同,但城乡家庭间的差异明显大于发达地区和欠发达地区家庭之间的差异。相比于城市家庭劳动力流动降低6.8%的贫困发生概率,2014年的农村家庭发生劳动力流动降低贫困发生的概率则达到了20%。家庭特征变量方面,家庭总人口增加、抚养比的提高均会提高家庭发生贫困的概率,但从边际量来看,农村家庭更容易受这些变量的不利影响,农村家庭每增加一个成员,该家庭发生贫困的概率提高1.4%,这一数据在城市家庭仅为0.6%。户主特征变量方面,农村家庭户主的受教育年限提高对家庭脱离贫困有着更大的帮助作用,农村家庭户主每多接受一年正式教育,其家庭发生贫困的概率便减小1.3%。同时,农村家庭若由男性担任户主,其家庭发生贫困的概率降低3.2%,结合樊士德和朱克朋(2019)研究发现,农村地区外流劳动力主要从事建筑业和制造业相关的劳动力密集型工作,此类工作对劳动者体力要求较高,更适宜男性从事,从而使得男性外出打工者可以获得更高的工资,进而降低其家庭发生贫困的概率[10]。

从2016年全国样本来看,劳动力流动依然能够减小家庭发生贫困的概率,当一个家庭有劳动力流出时,这个家庭发生贫困的概率比没有劳动力流出的家庭低4.4%,但与2014年的14%相比,减贫效果减弱了近10%。家庭特征方面,2016年样本家庭的总人口数、抚养比的增加以及家庭有成员从事农业生产依然不利于家庭脱离贫困,且对贫困发生概率的影响变大,有成员从事农业生产的家庭较无成员从事农业生产的家庭,发生贫困的概率高出5.6%,相比于2014年的3.9%有了进一步的提高。户主特征方面,户主每多接受一年正式教育,其家庭发生贫困的概率显著降低0.7%,户主自评健康状况每提高1分,其家庭发生贫困的概率显著降低0.6%,相比于2014年的减贫效果均有所下降。另外,2016年样本家庭的户主性别对家庭发生贫困概率的影响开始表现为不显著,可能的原因是随着劳动力流入地对服务业需求的增加,使得女性在此类求职市场的工作机会和收入增加,不同性别的户主间收入差距开始减少,从而使男性作为户主为家庭带来更多收入的显著性降低。

从家庭所在地区来看,2016年发达地区和欠发达地区样本家庭的回归结果在影响方向和显著性上基本一致。在欠发达地区,一个家庭发生劳动力流动后陷入贫困的概率比没有发生劳动力流动的家庭低6.3%,虽然比同年发达地区劳动力流动降低贫困发生概率的2.5%这一数据要高,但依然大大低于2014年欠发达地区的17%,即虽然相比于2014年劳动力流动的总体减贫效果减弱,但2016年欠发达地区家庭劳动力流动的减贫效果依然好于发达地区。家庭特征变量方面,家庭总人口增加、抚养比的提高、家庭有成员从事农业生产对欠发达地区的不利影响都高于发达地区,除了欠发达地区家庭抚养比这项之外,2016年其他家庭特征变量对家庭贫困发生率的不利影响均高于2014年。户主特征变量方面,相比于发达地区,2016年欠发达地区户主的受教育年限对家庭脱离贫困依然有着更大的帮助作用,但教育对脱贫的影响力相比于2014年有所减弱;其他方面的户主特征变量回归系数的变化和区域间的差异则不是很大。

从家庭城乡性质来看,城乡家庭的回归系数正负号和显著性上基本相同,且城乡家庭间的差异依然大于发达地区和欠发达地区家庭之间的差异。2016年城市家庭劳动力流动降低贫困发生的概率仅为1.2%,而农村家庭发生劳动力流动降低贫困发生的概率为8.2%。家庭特征变量方面,家庭总人口增加、抚养比的提高依然会提高家庭发生贫困的概率,但与2014年的边际量相比,2016年家庭特征变量中的家庭是否有成员从事农业生产和家庭抚养比的提高对城市家庭发生贫困的不利影响有所缩小,但对农村家庭发生贫困的不利影响有所增大。户主特征方面,农村家庭户主的受教育年限提高对家庭脱离贫困有着更大的帮助作用,但该作用的效果较2014年也有所减少。2016年农村家庭户主每多接受一年正式教育,其家庭发生贫困的概率便减小0.8%,但在2014年此项数据为1.2%。

由上述实证回归结果可以看出,相比于2014年,2016年的各变量对家庭发生贫困的概率影响方向基本保持一致,但在缓解贫困方面的影响有所减弱,在提高贫困发生概率方面的影响却有所增强,尤其在发达地区和欠发达地区、城市与乡村之间的差距有所拉大,这一现象需要在今后的扶贫政策实施过程中加以重视。

(二)劳动力流动对家庭人均纯收入的影响

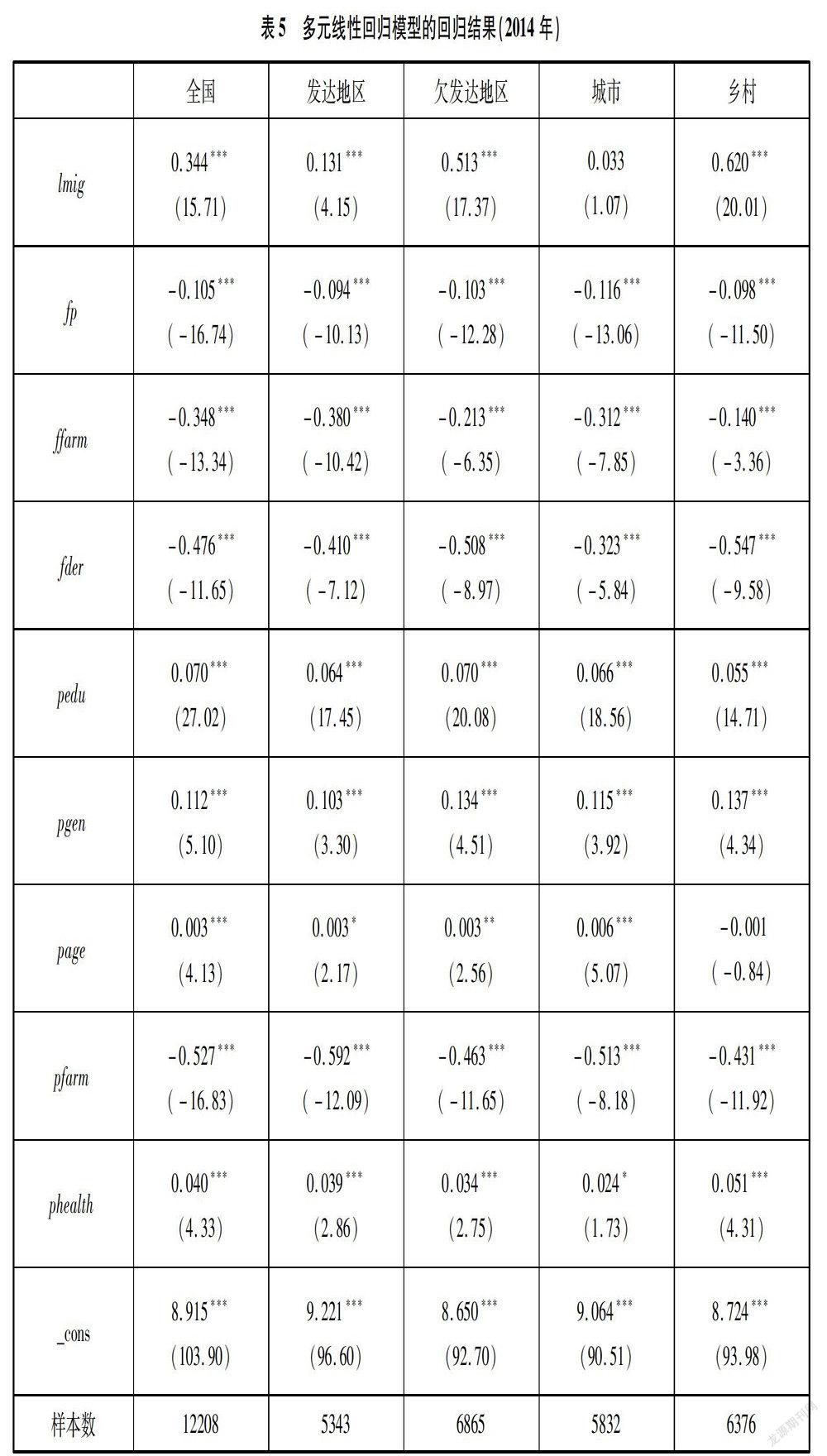

为了更进一步分析劳动力流动对家庭绝对收入的影响,本文利用多元线性回归模型,以家庭人均纯收入的对数为被解释变量,针对全样本、劳动力流出地是否位于发达地区和是否为城市家庭分别进行实证研究,2014年和2016年的回归结果分别如表5和表6所示。

从表5数据的第1列,即2014年全国样本数据的OLS估计结果来看,当家庭有劳动力流出时,该家庭的人均纯收入显著增加34.4%。从家庭特征看,家庭总人口数、家庭抚养比的增加以及家庭有成员从事农业生产均会使家庭人均纯收入降低,由表5数据第1列第2行可以看出,家庭每增加一名成员,该家庭人均纯收入下降10.5%;从事农业生产的家庭比不从事农业生产的家庭人均纯收入少34.8%。从户主特征来看,户主从事农业生产的家庭人均纯收入要比户主不从事农业生产的家庭低52.7%;户主每多接受一年正式教育,其家庭人均纯收入显著增加7%,户主自评健康状况每提高1分,其家庭人均纯收入显著增加4%,即户主受教育程度越高、身体越健康,越容易获得更多的收入,从而提高整个家庭的人均纯收入。由男性担任户主的家庭人均纯收入比女性户主家庭高11.2%。

从家庭所在地区来看,发达地区和欠发达地区样本家庭的回归结果在影响方向和显著性上均一致,只是数值不同。在欠发达地区,家庭劳动力流动后能够显著提升家庭人均纯收入51.3%,而发达地区劳动力流动对家庭人均纯收入带来的增幅只有13.1%,即劳动力流动对欠发达地区家庭人均纯收入有更积极的影响。家庭特征变量方面,家庭总人口的增加、抚养比的提高和家庭人均纯收入均成负相关关系,但欠发达地区家庭的负相关程度高于發达地区,从表5可以看出,欠发达地区家庭每增加一名家庭成员,家庭人均纯收入减少10.3%,而发达地区家庭这一数据为9.4%;在家庭是否有成员从事农业生产方面,有成员从事农业生产的发达地区家庭,人均纯收入比无成员从事农业生产的家庭低38%,而在欠发达地区,有成员从事农业生产的家庭人均纯收入比其他家庭低21.3%。户主特征变量方面,户主的受教育程度、户主健康状况和户主年龄的提高均和家庭人均纯收入成正相关,且不同地区家庭的回归系数差别不大;户主性别方面,男性户主家庭人均纯收入高于女性户主家庭,且在欠发达地区这一差异更为明显;户主是否从事农业生产对家庭人均纯收入的影响系数最大,欠发达地区户主不从事农业生产的家庭人均纯收入比户主从事农业生产的家庭高46.3%,这一数据在发达地区更是高达59.2%。

从家庭城乡性质来看,2014年城市家庭劳动力流动对家庭人均纯收入的影响并不显著,但农村家庭劳动力流动对家庭人均纯收入有显著的正向影响,回归系数高达62%。家庭特征变量方面,家庭总人口增加、抚养比的提高均会降低家庭人均纯收入,但从边际量来看,农村家庭更易受抚养比提高的不利影响,城市家庭则更容易受家庭成员数增多的不利影响,农村家庭每增加一个成员,家庭人均纯收入降低9.8%,这一数据在城市家庭则为11.6%。户主特征变量方面,城市家庭户主的受教育年限提高对提高家庭人均纯收入有着更大的帮助作用,农村家庭户主每多接受一年正式教育,其家庭人均纯收入增加5.5%,而城市家庭户主每多接受一年正式教育,家庭人均纯收入提高6.6%。同时,农村家庭若由男性担任户主,其家庭人均纯收入提高13.7%,这一数据在城市家庭为11.5%。

从2016年全国样本来看,当家庭有劳动力流出时,该家庭比没有劳动力流出的家庭人均纯收入降低5.2%,虽然比率并不高,但劳动力流动出现了显著降低家庭人均纯收入的现象。家庭特征方面,2016年样本家庭的总人口数、抚养比的增加以及家庭选择从事农业生产依然不利于家庭人均纯收入的提高,其中家庭成员数和家庭是否从事农业对人均纯收入的影响变大,不从事农业生产的家庭较从事农业生产的家庭,人均纯收入低了将近60%,相比于2014年的34.8%有了进一步的提高。户主特征方面,户主每多接受一年正式教育,其家庭人均纯收入提高6.6%,户主自评健康状况每提高1分,其家庭人均纯收入提高4.8%,相比于2014年的減贫效果均有所下降。另外,2016年样本家庭的户主性别对家庭人均纯收入的影响开始表现为不显著。

从家庭所在地区来看,2016年发达地区和欠发达地区样本家庭在劳动力流动能否提高家庭人均纯收入方面出现了相关性相反,但均较为显著。在欠发达地区,家庭发生劳动力流动后家庭人均纯收入提高4.8%,但发达地区劳动力流动则会降低家庭人均纯收入的14.1%。在家庭特征变量方面,家庭总人口增加、抚养比的提高、家庭选择从事农业生产对家庭人均纯收入提高均有负向影响。在户主特征变量方面,2016年发达地区和欠发达地区家庭户主的受教育年限对家庭人均纯收入提高幅度均为5.4%;在户主健康方面,欠发达地区户主自评健康水平每提高1分,家庭人均纯收入显著提高5.4%;其他方面的户主特征变量对欠发达地区家庭的影响均不显著。

从家庭城乡性质来看,城乡家庭的回归系数正负号也出现了不同,即对于农村地区家庭,劳动力流动能够显著提高家庭人均纯收入的11.1%,而对于城市家庭,劳动力流动则会显著降低家庭人均纯收入的18.4%。我们认为,由于经济发达地区和城市的本地人口如果能够实现本地就业便可以获得较为可观的收入,劳动力外流短期内反而会造成收入的减少。在家庭特征变量方面,家庭总人口增加、抚养比的提高依然会提高家庭发生贫困的概率。在户主特征方面,城市家庭户主的受教育年限提高对家庭提高人均纯收入有着更大的帮助作用,但该作用的效果较2014年也有所减少。

由上述实证结果可以看出,相比于2014年全国发达地区、欠发达地区,以及农村家庭劳动力流动均有利于增加家庭人均纯收入的实证结论,2016年的劳动力流动对家庭人均纯收入的影响开始出现分化。从表6可以看出,对于经济欠发达地区和农村地区来说,劳动力流动依然能够显著增加家庭人均纯收入,但对于发达地区和城市家庭,劳动力流动则不利于家庭人均纯收入的提高,且最终在全国数据中表现出劳动力流动对家庭人均纯收入的负效应。对于城市和发达地区出现劳动力流动对家庭人均纯收入影响为负的现象,推测可能的原因有:(1)对于人均收入水平较高的发达地区和城市来说,本地人口如果能够实现本地就业即可获得较为可观的收入,如果发生劳动力流出,极有可能是由于没有实现本地就业从而流入一个平均收入水平低于家乡的城市,从而造成收入的减少。(2)随着“大众创业、万众创新”的推动,越来越多的发达地区和城市家庭成员更有资本响应政策号召,离开家乡选择条件更适宜的城市进行创业,然而在创业前期很难立刻获得可观收入,从而导致短期内和本地就业者相比,有成员外出创业的家庭人均纯收入反而偏少,但随着时间的推移,这一结论可能将会发生变化。

本文实证研究通过了稳健性检验。无论是从全国范围样本的实证研究,还是从地区结构和家庭城乡性质视角的分样本实证研究来看,采用Probit模型和多元线性回归模型两种不同回归方法,大部分回归系数符号并没有发生改变,少数发生符号改变的变量其变化原因也能够符合经济学解释,并构成本文的重要结论。综上所述,本文实证部分的回归系数相对稳健。

四、主要结论与启示

本文旨在研究在当前的大规模劳动力流动背景下,中国家庭的贫困会受到什么样的内在影响,以及不同地区、城乡家庭间劳动力流动的减贫效果有何差异。为此,本文使用2014、2016年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,通过Probit模型和多元线性回归模型实证分析了劳动力流动对家庭贫困的影响。

主要结论如下:(1)无论是从全国范围,还是分地区、城乡来看,劳动力流动都有助于降低家庭发生贫困的概率,但减贫的效果在逐渐减小。随着扶贫脱贫决胜阶段的到来,脱贫难度也在不断变大。(2)从对家庭人均纯收入的影响来看,劳动力流动在2014年依然对各个地区的家庭人均纯收入有提高作用,但2016年发达地区和城市家庭的劳动力流动对家庭人均纯收入的影响开始为负。(3)从家庭特征变量来看,家庭成员数较多、家庭抚养比较高、有成员从事农业生产的家庭发生贫困的概率更大,且随着时间的推移,其对家庭贫困的影响程度也在提高。(4)从户主特征变量来看,户主的健康和受教育程度直接影响到家庭收入。户主自评健康水平越高、受教育年限越长,越容易获得更高的收入,从而降低家庭发生贫困的概率,但与2014年相比,2016年这些变量的减贫效应有所减小。

基于上述研究,本文得到的政策启示有:(1)欠发达地区和乡村地区家庭的劳动力流动能够显著降低家庭陷入贫困的概率,促进和引导这些地区的劳动力合理流动仍然是缓解贫困的重要途径。由此,可以从放宽落户限制、提升公共服务水平等方面入手,尤其是在就业、住房、医疗、子女入学等方面提供均等化服务,推动劳动力的合理流动。(2)更大力度实施就业优先政策,持续改善就业环境,完善公共就业服务体系。尤其是对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务。(3)健康水平直接影响整个家庭的收入和开销,更是与贫困家庭的脱贫息息相关,提升家庭健康水平对于提升家庭收入、降低贫困发生概率至关重要。因此,需要进一步落实《“健康中国2030”规划纲要》的要求,推进基本公共卫生服务均等化,继续实施完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,提高服务质量,使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务,做好流动人口基本公共卫生服务均等化工作,避免家庭“因病致贫”和“因病返贫”现象的发生。(4)劳动者受教育水平的提高能够有效提高收入,并降低贫困发生概率。对此,在做好外流劳动力子女义务教育的同时,需要兼顾发展劳动力的职业技能教育,多管齐下,提升劳动者的自身技能,具体包括鼓励和支持各类职业学校、职业技能培训机构和用人单位依法开展就业前培训、在职培训、再就业培训和创业培训等。

注释:

①不含新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、海南省,以及港、澳、台地区。

参考文献:

[1]都阳,朴之水.劳动力迁移收入转移与贫困变化[J].中國农村观察,2003(5).

[2]杜鹏,李一男,王澎湖,林伟.流动人口外出对其家庭的影响[J].人口学刊,2007(1).

[3]王湘红,孙文凯,任继球.相对收入对外出务工的影响:来自中国农村的证据[J].中国人口科学,2006(4).

[4]杨靳.人口迁移如何影响农村贫困[J].中国人口科学,2012(5).

[5]Lucas,R.E.B. and Stark,O.Motivations to Remit:Evidence from Botswana[J].Journal of Political Economy,1985,93(5).

[6]Haan,A. Livelihoods and Poverty:The Role of Migration—A Critical Review of the Migration Literature[J].The Journal of Development Studies,1999,36(2).

[7]Kothari, U.Staying Put and Staying Poor?[J].Journal of International Development,2003,15(5).

[8]李翠锦.贫困地区劳动力迁移、农户收入与贫困的缓解——基于新疆农户面板数据的实证分析[J].西北人口,2014(1).

[9]张永丽,王博.农村劳动力流动减贫效应的实证研究——基于甘肃省农户的调查[J].人口学刊,2017,39(4).

[10]樊士德,朱克朋.农村劳动力流动、务工收入与家庭贫困——基于东部欠发达县域878户农户的实证研究[J].南京社会科学,2019(6).

[11]樊士德,江克忠.中国农村家庭劳动力流动减贫效应研究——基于CFPS数据的微观证据[J].中国人口科学,2016(5).

(责任编辑:董玥玥)

(校对:张舒蕾)