“一图”一重构 “一题”一世界

摘 要:文章以“以图梳理,以图论法,以题变式”为教学策略,通过思维导图进行知识重构,通过基本图形进行穿针引线,通过经典习题进行融会贯通,从而激活课堂,教会学生思考、归纳、总结,进而把学生从“题海”中解脱出来,实现专题复习课的高效性.

关键词:知识重构;基本图形;变式教学

有些学生在教师授课时什么都懂,但是让他们自己做题却因为不清楚解题方向而不会做. 有些学生用大量的时间和精力做题,但有时收效和付出却不成正比. 授人予鱼,不如授人予渔. 在复习课中,教师要摒弃题海战术,可以利用“一图”帮助学生进行知识重构,或通过“一题”促进学生融会贯通,深入研究、拓广延伸,挖掘其内在的学习线索,找出题目的共性,启发学生进一步思考,从而引导学生探究解决数学问题的方法. 由此可见,教师帮助学生适当总结经验,就显得尤为重要. 笔者结合教学实践从以下三个方面说一说对中考专题复習课的教学的看法.

一、利用“一图”重构知识

中考复习阶段,对基础知识的复习尤为重要. 在教学时,如果教师只呈现基本概念,不注重知识的形成与发展,这是不利于学生数学能力的发展的. 笔者利用整体复习思想,将同类型知识进行串联,类比得到知识的研究思路和方法,使学生整体把握知识之间的内在联系,通过构建思维导图,把获得的经验运用于新知识的学习中,从而培养学生“会学数学”的能力.

案例1:“函数”内容的复习.

函数是初中代数的重要内容. 在中考复习“函数”知识块时,笔者进行了如下设计.

问题:回顾一次函数、二次函数和反比例函数的学习过程,思考我们是怎样研究它们的?

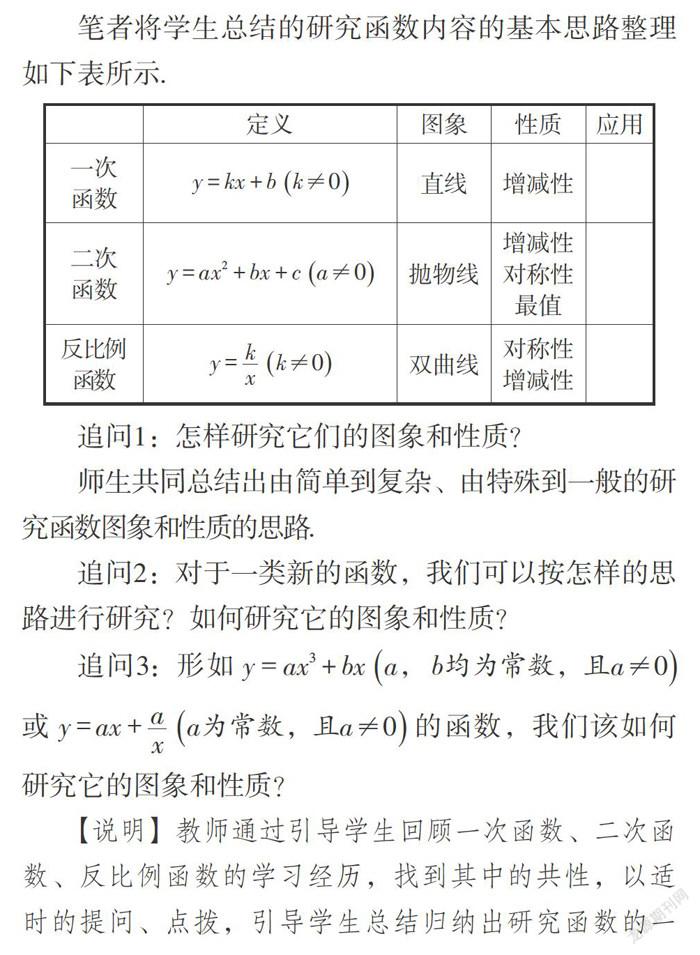

笔者将学生总结的研究函数内容的基本思路整理如下表所示.

追问1:怎样研究它们的图象和性质?

师生共同总结出由简单到复杂、由特殊到一般的研究函数图象和性质的思路.

追问2:对于一类新的函数,我们可以按怎样的思路进行研究?如何研究它的图象和性质?

追问3:形如[y=ax3+bx a, b均为常数,且a≠0]或[y=ax+a/x a为常数,且a≠0]的函数,我们该如何研究它的图象和性质?

【说明】教师通过引导学生回顾一次函数、二次函数、反比例函数的学习经历,找到其中的共性,以适时的提问、点拨,引导学生总结归纳出研究函数的一般思路与方法. 师生共同构建函数研究的知识框架,提炼其中蕴含的数学本质. 函数的研究应从定义、图象、性质和应用四个方面进行. 函数图象和性质的研究应遵循由简单到复杂、由特殊到一般的思路,并渗透数学思想方法.

整体性教学可以给学生呈现出宏观的数学视野. 学生通过类比、反思,探究内容的共性和特殊性,构建知识框架图,实现知识重构,使知识系统化和整体化,使学生能深刻理解每部分的知识. 学生的学习从“经历”走向“经验”,加深了对通性、通法的认识,促进了知识的迁移应用,激活、更新和丰富已有的基本活动经验,从而提升了数学素养.

二、利用“一图”穿针引线

在近几年的中考试卷中,具有开放性、探究性和创新性的综合性试题越来越多. 其中的大部分试题都以一些基本图形为载体,通过变式与拓展改编而来,以此来考查学生的数学探究能力. 基本图形是试题的主要生长点,是“源头”. 在教学中,教师可以将基本图形穿针引线,让学生由“点”及“面”, 学会从复杂图形中分解出基本图形,并利用基本图形解决问题.

案例2:“一线三等角”专题复习.

例 如图1,将等腰三角板的直角顶点靠在直尺的边沿. △ADB和△BEC有什么关系?试说明理由.

问题1:若将等腰三角板ABC绕点B旋转,结论还成立吗?

问题2:如图2,将例题中的等腰直角三角形改成任意的直角三角形或者钝角三角形,结论还成立吗?

问题3:大家发现旋转过程中只要保证图2(1)中的∠ADB = ∠ABC = ∠BEC = 90°,结论都是相似的. 若把90°改为α,结论还成立吗?

【说明】从学生熟悉的三角板出发,通过一连串的提问,使学生认清三个问题的本质,并将其归结为同一个问题,即“一线三等角”. 教师通过设置情境化、低起点的问题,提高了学生学习的兴趣和参与度.

接下来,笔者给出以下变式,引导学生应用“一线三等角”模型解决问题.

变式1:如图3,在矩形ABCD中放置一个由8个边长相等的小正方形组成的“L型”模板,其中EC = 8,求DF和AB的长.

变式2:如图4,在△ABC中,点D,E分别在边BC,AC上,连接AD,DE,且∠ADE = ∠B = ∠C. 若∠B = 45°,BC = 2,当点D在BC上运动时(点D不与点B,C重合).

(1)设BD = x,CE = y,求y的最大值.

(2)若△ADE是等腰三角形,求此时BD的长.

【说明】通过两道变式题对基本图形“一线三等角”进行直接应用,实现多题归一,提高学生综合运用基本图形解决问题的能力.

通过变式3给出模型的间接应用.

变式3:如图5,在Rt△AOB中,O为坐标原点,∠AOB = 90°,∠B = 30°,若点A在反比例函数[y=1x]的图象上运动,那么点B在函数__________(填函数解析式)的图象上运动.

【说明】变式3中,注意到∠AOB = 90°,∠B = 30°,90°和30°都是特殊角. 特殊角的直角三角形的三边有一定的比例关系,要确定点B所在图象的函数关系式,实际上就是确定点B的横坐标与纵坐标的关系. 显然需要过点B作x轴的垂线,过点A作x轴的垂线,构造出如图6所示的“一线三等角”的基本图形. 通过这个媒介,为解题寻找到突破口,从而利用相似三角形的性质解决问题.

以上几道题看似不同,却有着共同点:都是由基本图形与其他知识点组合在一起,一图多用、多题归一. 教师应该让学生静下心去思考,发现几道题之间的内在联系,有意识地建立学生的图形意识,设法揭示出隐藏在具体情形中的一般模型,抓住问题的本质,将复杂问题简单化,从复杂图形中分离或构造出基本图形,然后应用基本图形的特性及相关结论解决问题,提高学生数学解题的效益. 通过这种多题归一的探究,让学生由“点”及“面”地了解问题的本质,拓展学生思维的深度,帮助学生养成总结、归纳的好习惯.

三、利用“一题”融会贯通

在复习课中,教师要善于“借题发挥”, 即通过变式教学让学生进行拓展探究. 由原题形成问题链,将知识点串联起来,加强学生对数学知识和思想方法的理解和变通,拓展学生思维的广度,培养学生思维的灵活性、深刻性和创新性,进而培养学生的复合思维.

案例3:“等腰三角形”内容的复习.

问题:如图7,在△ABC中,AB = AC = 10. 你能求出BC的长吗?

追问1:你认为增加什么条件可以求出BC的长?

生:当∠A = 90°,或者∠A = 60°时,可以求出BC的长.

追问2:当∠A分别为30°,45°,135°时,可以求出BC的长吗?

追问3:若∠A为任意一个小于180°的角,可以求出BC的长吗?

【说明】教师通过设置开放性的追问1,引起不同程度的学生不同角度的思考,既复习了勾股定理和三角函数的知识,又培养了学生的探究能力. 解决问题时,既回顾了等边三角形和等腰直角三角形的相关知识,又培养了学生的归纳能力,让学生明白在等腰三角形中,已知腰长,只需要再知道一个角的度数,构造直角三角形(如图8或图9),利用勾股定理或三角函数即可求出底边的长.

变式1:在△ABC中,AB = AC = 10,边BC上的高AD为8,你能求出BC的长吗?

将变式1的结论与条件互换,得到以下变式2.

变式2:在△ABC中,AB = AC,若知道边BC的长,你可以获得哪些信息?

通过添加背景材料,与圆相结合,得以下变式.

变式3:如图10,在△ABC中,AB = AC = 10,BC =16,D为边BC的中点,作△ACD的外接圆,点E是圆上的动点,连接AE,EC.

(1)试说明AC为圆的直径;

(2)当△ACE为等腰三角形时,求AE的长.

变式4:如图11,在△ABC中,AB = AC = 10,BC =16,D为边BC的中点,作△ACD的外接圆,连接EC. 当点B,A,E在同一直线上时,求AE的长.

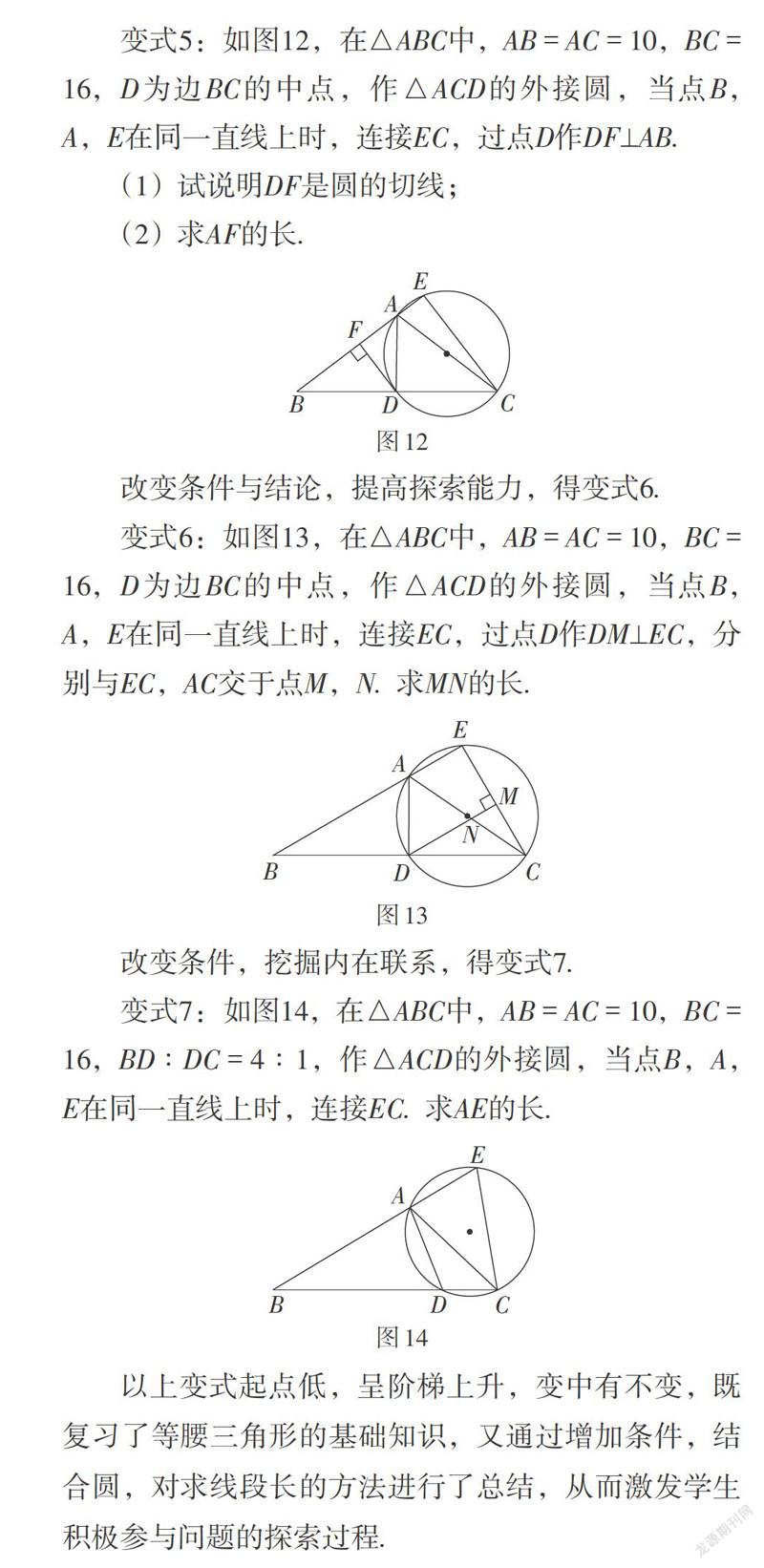

变式5:如图12,在△ABC中,AB = AC = 10,BC =16,D为边BC的中点,作△ACD的外接圆,当点B,A,E在同一直线上时,连接EC,过点D作DF⊥AB.

(1)试说明DF是圆的切线;

(2)求AF的长.

改变条件与结论,提高探索能力,得变式6.

变式6:如图13,在△ABC中,AB = AC = 10,BC =16,D为边BC的中点,作△ACD的外接圆,当点B,A,E在同一直线上时,连接EC,过点D作DM⊥EC,分别与EC,AC交于点M,N. 求MN的长.

改变条件,挖掘内在联系,得变式7.

变式7:如图14,在△ABC中,AB = AC = 10,BC =16,BD∶DC = 4∶1,作△ACD的外接圆,当点B,A,E在同一直线上时,连接EC. 求AE的长.

以上变式起点低,呈阶梯上升,变中有不变,既复习了等腰三角形的基础知识,又通过增加条件,结合圆,对求线段长的方法进行了总结,从而激发学生积极参与问题的探索过程.

四、结束语

教师可以选择一些有意义但又不复杂的题目,通过对典型题,进行变式、拓展探究,将知识点串联起来,加深学生对知识的理解. 通过引导学生对相关习题进行研究,并对解题思路和方法进行指导,让学生清楚地认识到解决问题的不同方法与策略,积累解题经验,达到“做一题、通一类”的效果,让不同层次的学生都有所收获.

在复习课的教学中,教师应该有目的地根据实际情况确定教学目标,控制题目数量,精心设计例、习题,激活课堂,教会学生思考. 以图梳理、以图论法、以题变式, 即通过思维导图进行知识重构,提供给学生研究问题的思路;通过基本图形进行穿针引线,引导学生寻找解决问题的突破口;通过经典习题进行融会贯通,帮助学生追寻解决问题的方法,但同时要注意对数学思想方法的渗透,总结规律、形成模型. 這样,可以使学生从题海中解脱出来,学得灵活、学得扎实,达到举一反三、触类旁通的效果,从而提升学生的学习能力,真正达到轻负高效的教学目标.

参考文献:

[1]王万丰. 谈实现高效章节复习课的3点策略[J]. 中国数学教育(初中版),2011(7 / 8):21-22.

[2]韩龙淑,郝晓鑫. 一道数学问题解法的自然生成及其教学启示[J]. 中国数学教育(初中版),2017(9):49-52.

[3]王春梅. 数学复习课——知识生长的摇篮[J]. 中国数学教育(初中版),2017(10):40-41,44.

[4]沈岳夫. 洞察试题结构 构造基本图形[J]. 中国数学教育(初中版),2017(11):47-50.

[5]李发勇. 对一道几何问题的研究与拓展[J]. 中国数学教育(初中版),2017(12): 49-53.

收稿日期:2020-08-19

作者简介:何斌(1978— ),男,中学高级教师,主要从事中学数学教学及命题等研究.