误读与生成

——《田畯醉归图》题材来源考辨

□ 高泽

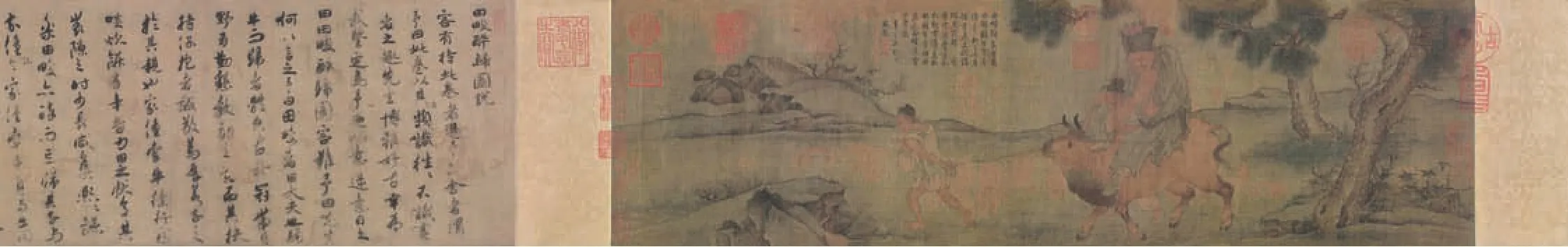

北京故宫博物院藏有两张绢本设色《田畯醉归图》,一张为南宋佚名作品,引首有王尹实题“田畯醉归图”(图1),一张为北宋画家刘履中(传)的作品(图2)。两张画面展现了同一意象—一老者戴帽簪花骑牛而归,一童子行于前方,一手牵牛,一手食山果或包子。关于这一意象所绘主题为何?《宋画全集》《中国古代物质文化史·绘画·卷轴画(宋)》、中华珍宝馆等均认为是一位田官接受乡民敬酒后骑牛而归的故事。

囿于见闻,《田畯醉归图》名下无论著录还是存世作品,笔者仅找到这两幅。在中国基本古籍库与鼎秀古籍库中搜寻,也未寻得“田畯”与“醉归”的组合,甚至“田畯”一词从无与“行”“散”“归”等表示行动的词同时出现。显而易见,“田畯醉归”并不是一个有典故出处且广泛使用的题材。

一、《田畯醉归图》与“田畯至喜”

虽然文献记载中不见“田畯”“醉归”二词同时出现,但“田畯”作田大夫时却多与“酒”有联系,且皆出现在对《诗经·豳风·七月》“同我妇子,馌彼南亩,田畯至喜”的解释上:“耕者之妇子,俱以饷来至于南亩之中,其见田大夫,又为设酒食焉。”①

“田畯至喜”在古代多被认为是饷田之意,但也存在毛郑异议,毛说把“喜”解作“乐”,认为妇女儿子所馈的对象仅为耕者,“田畯来至,见其勤农事则欢喜也”;②郑说把“喜”解作“饎”,认为所馈对象除耕作者外,更有田大夫,“见其田大夫,又为设酒食焉”。③故而,从典故出处而言,田畯与酒的联系应追溯到郑笺《七月》“田畯至喜”中。那么,故宫博物院所藏两幅《田畯醉归图》所描绘的是否是郑笺释义下的“田畯至喜”呢?

图1 南宋 佚名 田畯醉归图卷

笔者以为不然。首先,传世《豳风·七月》在绘制“田畯至喜”时无一例外的选择了描绘这么一个场 景:妇女小儿携事馌饷,她们并未设宴酒事,只是待在一角等待着农夫来食饭,而田大夫往往在田垄上作指点农事之状,他直立且威严,与《田畯醉归图》中饮酒烂醉的模样相差甚远。马和之《毛诗图》、林子奂《豳风图》、台北故宫博物院藏王振鹏《豳风图》、国家画院藏刘松年(传)《豳风七月图》等均是如此画法,可见绘画上对“田畯至喜”的选择看似是符合毛意的。但事实是,绘画上对“田畯至喜”的选择更是符合宋元诗经学的趋势。关于诗经学,孔颖达《疏毛诗正义》可谓是唐宋诗经学最经典的著作,朱熹《诗经集注》逐渐形成了诗经学的宋学派,元代承宋学。正是因为在“田畯至喜”的解释上,孔颖达和朱熹《诗经集注》均选择了毛意,故绘画才是如此表现。所以,“田畯至喜”在绘画中的选择更多是受孔颖达和朱熹影响。④总而言之,“田畯至喜”在绘画上找不到与《田畯醉归图》相似的描绘,这就把《诗经》中的“田畯至喜”与《田畯醉归图》所画主题拉开了距离。

又宋代《诗经图》的描绘最重要的便是谨遵诗经释义,画者需同时具备深厚的经学素养和高超的绘画造诣,才能完成一幅具有教化特性的《诗经图》。退一步而言,就算《田畯醉归图》所画真是郑笺释意的“田畯至喜”,但《诗经》对宴会上酒礼、酒德的严格要求,也不会允许参与酒宴的田畯如此行为散漫。这种要求在《小雅·宾之初筵》上一览无遗,其中提到“是曰既醉,不知其邮;侧弁之俄,屡舞槎搓”,“曰既醉止,威仪惓泌,是曰既醉,不知其秩”,便是对醉酒后失去常态的表现进行了批评,歪戴皮帽、身体不稳、袒胸露怀、烂醉如泥都是缺乏酒德的表现,应被谴责制止,为此,周人还专门设立酒监、酒史来监督这一行为。如此再观两张《田畯醉归图》,骑牛老叟幞头已歪、胸怀也露,显然酒后失态,实在与《诗经》所提倡有节制之饮酒背道而驰。

图2 北宋 刘履中(传) 田畯醉归图卷

除此之外,宋代《诗经图》谨遵教义,注重发挥“可以兴,可以观,可以群,可以怨”的功能,故在画面经营上并不会着重勾勒不合理与无意义的想象。就算是郑笺释义下的“田畯至喜”,也仅提到耕者家属宴请田官,对田畯是否会喝醉只字未提,故一般情况下画家是不会把特殊情况作为典型来表现的。综合此三点,认为《田畯醉归图》所画并非《诗经》所言的“畯至喜”。

二、《田畯醉归图》与“春社醉归”

虽说从典故出处方面未能考察到《田畯醉归图》真实画趣,但从图像的相似性出发,却可窥得原本画意。一位老叟簪花戴帽,骑牛醉归,这个意象的作品不仅只有《田畯醉归图》,更有《春社醉归图》。波士顿美术馆藏有一件旧传李唐的作品(图3),与故宫《田畯醉归图》相似度极高,但有阮元题签“旧题春社醉归图”。

“春社醉归”不仅是一个绘画题材,更是一个广为流传的诗歌题材,描写了立春后的第五个戊日,乡村祭神狂欢之后,村民互赠礼物、饮酒晚归的场景。从唐朝开始,民间春社盛行,开始出现大量叙述民间春社的诗词,李白《见野草中有曰白头翁者》有:“田家春社散,扶杖出林中,陌上生奇卉,人谓白头翁,采之置山筐,皜皜鹤发同,勿嫌头尽白,尤白醉春风。”王驾《社日》有:“鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。”至此,“家家扶得醉人归”开始成为一个诗歌与绘画的母题。

到宋朝时,对春社的细节描绘更多了。范成大《春日田园杂兴》:“社下烧钱鼓似雷,日斜扶得醉翁回。”陆游《春社日效宛陵先生体·社鼓》:“酒旗三家市,烟草十里陂。林间鼓冬冬,迨此春社时。饮福父老醉,嵬峨相扶持。君勿轻此声,可配丰年诗。”《社日小饮》“人生当惜老年时,醉插山花压帽欹”;“苍鹅戏处塘初满,黄犊归时日欲斜”。李公麟《春社出郊》:“开眼已怜花压帽,放怀聊喜酒治聋。”可见到宋朝时,醉插山花、骑牛而归这一形象已是深入人心。

明清的记载使“春社醉归”这一形象更为丰富,骑牛、插花、醉扶等相组合屡见不鲜。《吊朱封君辞》“呼田父兮以徃,醉扶归兮春社”;⑤《朗生以春社不赴约寄嘲》“红杏春旗黄柳仗,家家社里醉先生”;⑥《春社谣》“土鼓逢逢过林际,醉插山花共神戏”;⑦《和碧山吟社新成韵》“闲随野鹤寻僧远,醉插山花映酒红。笑我尘缘何日脱,白头应老簙书中”;⑧《王翁八十令书贞松白石画中》“春社插花人醉后,秋蝇作字夜灯前”。⑨可知在明清,“醉插山花醉扶归”已然成为谈论春社时的一个典型,甚至在瞿佑《春社词》中,还出现了“小儿觅饼大儿扶”,⑩已然和《田畯醉归图》描绘内容如出一撤。

图3 南宋 李唐(传) 春社醉归图

不仅如此,与此意象描写相似的还有《村田乐图》。北宋后期文人郭祥正在友人家见到高克明所绘《村田乐图》时留诗吟咏:“皤然老叟醉兀兀,二孙侧立犹扶持。” 元末王冕在《村田乐祭社图》中又有:“冠带郎君颜帽古,插竹簪花相媚妩。可是平生惯尘土,不学时人觑面目。髦髦童儿亦覙缕,骑牛老儿妄伛偻。桑柘影斜山日暮,醉饱归来同笑语。田家之乐乐如许,正是太平无事处。”此二题画诗记载内容亦与《田畯醉归图》出奇相似,“村田乐”为表现农民欢乐场景的一种流行题材,它可指村民欢乐,也可指一种乐舞,经常作为春社的一种娱乐表演。南宋人戴复古曾见一幅传为李公麟所画的《村田乐图》,于《石屏诗集》记载“鸡豚社酒赛丰年,醉唱村歌舞村乐”,可见“春社醉归”是“村田乐”下题材一种。

清人吴荣光在《辛丑销夏记》中记载宋游昭绘有《春社醉归图》,其描述文字与《田畯醉归图》场景吻合,当属同一粉本下作品。

《宋游昭春社醉归图》,成亲王书,纤绢本,高七寸□□,长二尺一寸九分,图写醉翁骑牛出茂树坡陀之下,翁头插野花作闭目酲酣之状,一童子牵牛前导,左手持绹,右手握山果行啮之,翁貌之醉,牛性之驯,童心之朴,一一曲肖,是为化工之笔……

同时,也记录了清著名学者、高官阮元在此画后的跋,说明了此画被命名为“春社醉归图”的原因。

此卷确是宋人真迹,其落款四字,尤苍莽可喜,项氏跋印皆佳,惟子京标题为《秋林醉归》,未确,余曾见南宋人《春社醉归图》与此相似,一童子□□牛,一老者簪牡丹一枝,伏于牛背,与此相较,不知谁先谁后,此所簪花亦是牡丹一枝,若秋日安得有此大花,子京所标乃臆为之,而不知宋人多有此图也,但其误已久,不可改削,姑记其原起如此,当改称曰《春社醉归图》……道光十六年,阮元从吴氏筠清馆得观并识。

阮元这番鉴定十分有理,头上簪此大花并不是无所依据,而是表示春天的旁证。又故宫佚名《田畯醉归图》中,牵牛童子腰间缀着的一枚铜钱,黄小峰在《农夫之乐:中国绘画中的乡村休闲生活》中论述其为压岁钱,也可证明此图背景为春社时期。可见,这些易让人忽略的细节,实为殚精竭虑、用心良苦,或许只有更重视更理解这些巧思,才不致在断定题材上大有偏差。

综上所述,《田畯醉归图》所画背景定然是民间春社。而搜寻历代《春社醉归图》,发现符合《田畯醉归图》意象的有两种粉本:其一是李唐粉本,此粉本下有波士顿美术馆藏李唐(传)《春社醉归图》、台北故宫博物院藏戴进(传)《太平图册》第十张《醉归图》、嘉德2005 年秋拍李唐(传)《春社醉归图》,这个粉本与故宫博物院佚名《田畯醉归图》无论是意境与服饰细节均十分雷同,毫无疑问属于同一粉本;其二是李嵩粉本,此粉本下有日本有邻馆藏李嵩(传)《春社醉归图》、宝瑞盈2017 年春拍刘伯年《春社醉归图》、荣宝斋2017 年春拍张善孖《春社醉归图》,这个粉本较《田畯醉归图》,虽改主体正侧面描写为背侧面描写,但从幞头簪花、醉骑牛背、童子牵牛、静寂环境等诸多细节来看,仍属同一意象。故我们可以说,二粉本都对应着同一题材—“春社醉归”。因此,《田畯醉归图》最初的画意也就明朗了,作画者着实表现的是“春社醉归”。

三、《田畯醉归图》与“官民相亲”

作画者既是想画“春社醉归”,如今为何又会被称作《田畯醉归图》呢?这点当从两张《田畯醉归图》题跋上来解。

刘屡中(传)《田畯醉归图》后有万历年间广陵吕健题跋,称此图当为刘履中与刘铨合作的《尧民击壤图》。而《中国古代书画图目·十九》中,傅熹年认为此图:“宋元间作品,非画继所载之北宋人刘履中,又名《击壤图》。”但《宋画全集》说:“尧民击壤与田畯醉归场景显然不同,比对南宋的一张引首有王尹实书‘田畯醉归图’五字的无款作,本画应该是田畯醉归。”由此可知,佚名《田畯醉归图》定名缘由才是“田畯醉归”这一题材出现的原因。

观佚名《田畯醉归图》卷后题跋,得知此图定名出自第一位题跋者—看云老人,故他是第一个创新性地把“田畯”与“醉归”连用的人。

田畯醉归图说,客有持此卷者,过□□□舍者谓予曰,此卷以其无题识,往往不识画者之趣,先生博雅好古,幸为我鉴定焉。予乃以意逆意,目之曰田畯醉归图。客难予曰,先生何以言之?予曰:“田畯者,田大夫也,骑牛而归者,体貌古朴,冠带质野,有勤恳教劝之意,而其扶持保抱者,诚敬笃厚,若子之于其亲也。家僮牵牛徐行,窃啖炊饼,有辛苦力田之状。食其农隙之时,少长咸集,熙熙䜩乐,田畯亦醉而忘归。其子与家僮谋,今家僮牵牛,身与牛同载其父,忧喜之色,见乎容态。盖亦所其无逸而乐乎,去升平者?”予故目之云耳,客乃作而曰,先生其知言哉,复书以为田畯醉归图说。看云老人。

看云老人认为此图描绘的是“食其农隙之时,少长咸集,熙熙䜩乐,田畯亦醉而忘归”,这正是郑笺对“同我妇子,馌彼南亩,田畯至喜”的释意发挥。可是,他又说这段说法源于自己的“以意逆意”,即以自己的想法去揣度画面。可见,“田畯醉归”这种说法的出现是看云老人的主观定名,这个定名可以是拼凑,也可以是想象,它跨越了合理性,也与画面的最初画趣脱离开来。而要论看云老人根据什么目的、依据什么观念来定此名,当先对他进行个人剖析。

看云老人张员,字一民,一字天民,号云航,余姚人,喜读书,又善为诗,工书画、通五经。查张员仕途,洪武初辟为开化教谕,永乐中致仕归于乡村,仍热心地向朝廷举荐贤才,如推举贠徔、银贽,更是与都昶、戴良交好,为学者共仰。

这段资料给了我们两种猜测:首先,张一民博雅好古,且通五经,工书画,故当了解诗经中“田畯至喜”的绘画模式;又宋代便多有《春社醉归图》,张一民久居乡间,应也是对“春社醉归”题材不陌生的。但尽管如此,他仍拼接“春社醉归”和“田畯至喜”,得出一个“田畯醉归”的结论,其目的为何?这便开启了第二个猜测:张员的地方小官“乡先生”身份与 “田畯”多有切合,又他虽已致仕,却积极向朝廷举荐才贤,拳拳入仕之心由此可现。故他提出“田畯醉归”这一拼接之名,或许是受其身份引导的结果。他利用田畯被人爱戴灌醉的故事作为自己的人生投射,其背后目的是彰显自己的政治成就,或是对当朝的针砭时弊,抑或是以表达自己的风骨性情来获取政治机会……无奈历经岁月沧桑,我们已无法知晓。但无论如何,这个在张一民政治目驱使下形成的拼接之名“田畯醉归”出现了,且被后来的观画者运用了。

在后来的观画者中,最值得一提的便是乾隆。佚名《田畯醉归图》画心之上,乾隆御题画诗格外醒目。

田畯归来自甫田,和之七月休重展,三代淳风见宛然。旨否宁须尝后知,相亲古道盖如斯。鲜其意但师其迹,田畯嗟资口食为。辛巳花朝日。

乾隆此题画诗可分三段解:

其一,此题画诗落款“辛巳花朝日”正是春社这几天。而此图上张一民后、乾隆前的众人题跋已渐渐回归到“春社醉归”:梁用行“田家赛春社”、王文英“枫林社日祈丰登”、朱吉“有年欢社饮”、赵友同“田家方社散”,均直抒此卷真实画意。乾隆观这些题跋后于春社之日题诗,定然知此图描绘的是“春社醉归”。

其二,乾隆对诗经图的重视众所周知,他将传世大部分《毛诗图》纳入内府,又每幅详实考证,专门建立“学诗堂”庋藏,成为认识《毛诗图》一个阶段的集大成者,故乾隆对马和之等人描绘的“田畯至喜”也了然于心。可即便如此,乾隆仍说“田畯归来自甫田,和之七月休重展,三代淳风见宛然”,沿用张一民的错误,把此图与“田畯至喜”联系,是因为在他看来政治目的更重于题材判定。

其三,“相亲古道盖如斯。鲜其意但师其迹,田畯嗟资口食为”当为乾隆此诗诗眼。“相亲古道”指的是官民相亲之道,后两句大意为:如果我们清朝的官吏们不知道田畯是因为受到百姓拥戴而醉归,单单学其到百姓家吃吃喝喝的形迹,就是不对的了。所以,乾隆忽略真实画趣“春社醉归”,继续沿用“田畯醉归”这个拼接的命名,其目的是宣扬官民相亲的治国大道。

乾隆的艺术原则向来是:政治标准第一,艺术标准第二,他如此重新赋予画面新的意义也并不是孤例,从乾隆二读《五马图》所作跋也可瞥见他对道义寓意之重视。除此之外,把“春社醉归图”定为“官民相亲”题材下的《田畯醉归图》,也符合乾隆十六年(1751)时的国情,在反腐结果不尽人意的背景下,乾隆一心想做十全老人,故他重读《田畯醉归图》创造的田官形象,是虚拟的更是理想化的,以此形象不仅能自我欺骗与慰藉,更能起到完善个人形象、提升历史声誉的作用。

总而言之,从张一民定“田畯醉归”之名来看,“田畯醉归”的形成过程与“春社醉归”和“田畯至喜”密不可分;从乾隆和后世学者使用“田畯醉归”,并把其作官民相亲的主题来看,“田畯醉归”形成之后,已成为一个崭新而独立的体现着官民相亲的新题材被固定下来。

之所以说“田畯醉归”生成后完全独立,一方面是因为佚名《田畯醉归图》中描绘场景看不出与“田畯至喜”的丝毫联系;另一方面是因为佚名《田畯醉归图》在作为田官受爱戴被灌醉的立意下,是无法放置在春社背景中的。因为,在文献著录从不见“田畯”与“社”同时出现的情况,但若查找“官吏”与“春社”之关系,却可以找到很多官员不入春社的记载。在描写春社的诗歌中,《埔社汉人村》有:“虽有野番狂,幸无催科苦;子弟自防闲,约束免官府。”《丰年行》有:“吏不到门人昼眠,老稚安乐如登仙。县前归来传好语,黄纸续放身丁钱。” 《题钱舜举春社图和子白作》有:“归来稳卧三重茅,不怕催租打门响。”又清朝后期袁景澜在《吴郡岁华纪年》中记载江苏一带春社,也提到嬉闹的场面让催租的官吏也不忍惊扰百姓。 可见,诗词中历代民间春社与官吏往往是不兼容的。因此,“春社醉归”中的骑牛老者只能是野老,“田畯醉归”中的骑牛老者只能是田大夫,作为“田畯醉归”的新题材俨然已与“春社醉归”“田畯至喜”无关了,它所传达的仅仅是官民相亲罢了,无关诗经,更无关春社背景。

小结

行文至此,我们可围绕佚名《田畯醉归图》作出一个推导:

宋代有一作画者根据《春社醉归图》的粉本,描绘了一幅民间春社散后,田野村夫骑牛醉归的《春社醉归图》。这张图在元代被人收藏,藏者不识画趣找张一民询问,张一民以意立意,在可能知道此画是“春社醉归”的前提下,依旧把《诗经》中郑笺释意下“至饎”的田畯“醉归化”,拼接出一个可以投射自我的“田畯醉归”之名。后观画者梁用行、王文英、朱吉、赵友同等人渐渐把此图的原本画意“春社醉归”托出。到清代,此画进入内府,乾隆在春社时节拿出欣赏并作题画诗,在其政治标准大于艺术标准的理念下,把此图升华为一个表达官民相亲的作品,“田畯醉归”也随之从一个拼接之名成为了一个崭新的题材。当今由于这个意象下有古意的《春社醉归图》流入美国、日本,尚未得到足够的重视,故见故宫博物院佚名《田畯醉归图》时,往往难识原本画趣,故多据乾隆观点,把此图纯粹解释为田官被百姓爱戴、宴请后骑牛醉归,却忽略了此图画趣的形成、“田畯醉归”题材的生成,皆是一个被历代观画者有意误读而建构起来的过程。

笔者有意通过本文“春社醉归”到“田畯醉归”的例证,重申美术史研究中对误读与误解的重视,正是因为有从古至今反复更迭的误读与纠正,才让美术史叙事不至于单调与绝对。

注释:

①③【汉】毛亨传,【汉】郑玄笺,孔详军点校《毛诗传笺》,中华书局,2018 年。

②【汉】毛亨传,【汉】郑玄笺,【唐】孔颖达等正义,黄侃经文句读《毛诗正义》卷八,上海古籍出版社,1990 年。

④参见高泽《〈豳风·七月〉中田官形象的形成与流变—以宋元〈豳风图〉为中心的研究》,《美术学报》2020 年第1 期。

⑤【明】周瑛《翠渠摘稿》卷六,《文渊阁四库全书》第1254 册。

⑥【明】张元凯《伐檀斋集》卷十二,《文渊阁四库全书》第1285 册。

⑦【明】《御选宋金元明四朝诗·御选明诗》卷七,《文渊阁四库全书》第1442 册。

⑧【明】秦夔《五·遗稿》卷八,《续修四库全书》第1330 册,上海古籍出版社,2002 年。

⑨【明】徐渭《徐文长集》卷七,《续修四库全书》第1355 册,上海古籍出版社,2002 年。

⑩【清】钱谦益撰集,许逸民、林淑敏点校《列朝诗集》乙集第五,中华书局,2007 年。