普惠金融发展新路径:赋权与使能双驱动

程惠霞

(北京师范大学 社会发展与公共政策学院,北京 100875)

普惠金融致力于通过物理网点和数字渠道改善金融服务可获得性,从而减缓金融排斥,创造公平发展条件[1],形成了广为接受的赋权减贫逻辑。中国的普惠金融发展最早可上溯至1979年联合国开发计划署为中国扶贫开发和农村发展项目提供贷款,以标志性政策和事件为节点,先后走过萌芽酝酿(1979—2005)、简章定制(2005—2016)、深化发展(2016—2020)等阶段,显著改善了金融包容性,促进了脱贫攻坚战的决定性胜利。它表明《推进普惠金融发展规划(2016—2020)》政策使命基本实现,普惠金融进入新发展阶段。当中国扶贫工作重心从“瞄准绝对贫困”转向“解决相对贫困”后,“建立解决相对贫困的长效机制”成为新历史任务。普惠金融作为解决相对贫困长效机制的一个重要构成,其减贫逻辑应适时从赋权转向赋权与使能并重。

一、普惠金融的理论与实践

普惠金融研究源于金融排斥研究。20世纪90年代初人们观察到,当金融行业关闭网点、偏向更富裕客户时,穷人的金融服务可获得性会显著下降[2],这种现象被称为“金融排斥”[3],是关键致贫因子[4]。普惠金融致力于提高金融包容度、化解金融排斥、促进发展机会均等[5]。“个人权利既是目的也是社会得以脱离贫困、走向繁荣的手段”[6],承认和尊重贫困者独特金融需求[7]、赋予贫困者同等金融权利成为普惠金融的发展起点和追求目标,学界也达成了三个研究共识:第一,正规银行账户是贫困者快速规避金融排斥进入正规银行服务体系的便利通道[8],是享有其他金融服务特别是信贷权利的前提条件,能直接提升贫困者自尊心和社会地位,激活其产生脱贫内生动力[9];第二,通过技术、渠道和组织创新提高金融可达性,创造金融服务获取便利性,包括银行扩张网点分布,应用手机银行、移动钱包等数字金融技术提高账户覆盖率和个人支付便利性[10];第三,改善贫困者享有金融服务的可负担性,为减贫创造条件,包括利用数字技术降低账户管理成本[11],采用数字交易基础上的个人信用评估技术降低信贷门槛[12]、开发低成本贷款方法[13]等,促进金融资源向贫困者渗透[14]。

相应地,普惠金融实践沿着普及银行账户、提高金融可达性、降低信贷约束等方向发展。各国金融监管部门一方面直接要求银行免费为低收入者开户,另一方面放松管制,降低银行准入门槛,推动其提高网点覆盖率和网点服务便利性[15],还鼓励银行加大金融科技投入,扩大POS、ATM等金融机具分布范围,推进数字金融技术应用[16]。实证研究表明,普惠金融赋权发展路径确实提高了金融包容性,增强了贫困群体储蓄和贷款意愿[17-18],间接促进了就业[19],减少了收入不平等[20-21]。

然而,普惠金融赋权发展模式未必能满足相对贫困的治理需求。近年的实证研究发现,普惠金融赋权不一定产生预期减贫结果[22],或者说普惠金融赋权只有有限的改善收入分配和减贫作用[23]。比如,中国正规金融机构账户与储蓄数量在金砖国家排名前列,但这些账户的信贷使用频率很低[24]。数字普惠金融也未能彻底解决金融排斥[25],缺乏金融知识的贫困者在某些领域被迫支付以受骗、低水平消费为表现的“贫困附加费”[26]。这些现象表明,在脱贫攻坚战决胜之后,如果继续沿着赋权方向发展普惠金融可能会加剧既存的“普惠金融悖论”[27],也无助于解决相对贫困问题。因此有必要超越单一的赋权模式,从赋权和使能双轮驱动角度探索普惠金融发展路径,即在赋权条件下,普惠金融应当着眼推动贫困者充分认识其所享有的基本金融权利,并增进其使用金融权利实现增收致富、应对危机化解风险的能力。

二、普惠金融赋权发展模式对金融排斥的改善

根据研究目标,课题组对中国普惠金融实践效果展开大规模一线调查。依据《推进普惠金融发展规划(2016—2020)》确定的普惠金融服务对象,将18~65岁间有劳动能力的农民、小微个体户、城镇低收入居民、贫困人群等作为调查对象,了解其是否享有完整的金融服务权利,能否理性行使金融权利并使用合适的金融工具创业致富。问卷设计以G20和世界银行普惠金融衡量指标为基础,根据中国国情、城乡地区、居民家庭特征做适度调整,形成涵盖受访者金融服务便利性、信贷约束、金融风险和基本金融知识等在内的结构化问卷,有关家庭经济条件、对金融机构要求等问题采取开放式访谈。2018年6月到2019年10月期间,课题组先后对河南、河北、山东、山西、湖北、湖南、四川、贵州、云南、广西、江西、安徽、浙江、福建、江苏、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林等23个省级行政区部分地级市城乡结合部、县城郊区和偏远村落作随机抽样入户调查,共发放问卷3200份,回收有效问卷2982份,占比93.2%。问卷对象性别比重、年龄分布均匀,大专及以下学历占比61.44%;专业技术、行政管理与军人占比48.63%,农业、商贸服务业、建筑机械业及相关行业务工人员占比40.41%,无稳定工作人员占比13.88%;明确表明自己是建档贫困户的有669人,占比22.4%。

将回收的有效问卷通过问卷星录入,并用SPSS16.0统计分析后发现:中国自2006年发展普惠金融以来,金融服务可获得性和信贷约束在整体上获得显著改善,极大地缓和了农民、低收入者、小微个体企业等边缘弱势群体长久遭遇的金融排斥。

(一)正规银行账户基本普及,创造了享有金融权利的基础

正规银行账户是享有金融权利的基本条件,在全世界约20亿成年人没有银行账户的背景下,中国在这点上成果斐然。世界银行抽样调查显示,2012年中国成年人拥有银行账户比例79%,到2018年中国人均拥有7.22个银行账户,电子支付比例超80%,全国2.68亿户农民,基本都有银行账户(1)数据来源:中国人民银行金融消费权益保护局.2018年中国普惠金融指标分析报告[R].http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3905926/index.html.。本研究的随机抽样调查发现:有高达97.08%的受访者表示有银行账户,银行卡账户已经成为主流,还有的人既有存折也有银行卡;受访者中有87人没有账户,仅占比2.92%。没有账户的理由很多:有的人因居住村落非常偏远,距离金融机构遥远;有的人偏好现金交易,认为“不需要银行账户”“有时候不方便”;有的因为没有稳定收入,认为“开账户办银行卡要交费”;有的人用父母银行账户“发工资”,“其他没需要”;还有人说“暂时没开,以后需要再去开”。这些情况表明,地理排斥与自我排斥在偏远落后地区和某些群体中仍然存在,有待普惠金融政策或实务采取更有针对性的赋权方式缓和金融排斥。

(二)金融可达性显著改善了金融服务可获得性和可负担性

金融服务可获得性前提是金融可达性,而金融可达性是人们充分享有金融权利的技术保障,可通过物理网点扩展和ATM、网络银行和手机银行等金融科技工具实现。调查显示:有79.07%的受访者认为去金融机构营业网点或ATM办理业务很方便,若因为距离银行网点或ATM比较遥远则通过电话银行、网络银行或手机银行办理业务。受访者中拥有可上网的智能手机和电脑的人分别为88.5%和72.74%。在开通了账户的2895人中,开通了手机银行、网络银行和电话银行的人分别占69%、42%、17.4%;有信用卡的人占比26.12%,没有申请信用卡或被拒绝信用卡申请的人占比18.68%,而自认为没有信用卡需求的人达55.63%。在选择开户行的时候,受访者通常根据距离远近、ATM数量与分布、单位对工资发放规定和银行服务态度来决定。对那些没有银行账户或者有银行账户但没有银行卡的受访者而言,他们会用现金、支付宝或微信账户作为替代支付工具,数字金融技术展现出跨越地理和时间的便利优势[28]。从受访者到银行办理的业务类型与收费情况看,办理开户、存取款、公用事业和保险缴费等业务是免费的,但根据央行规定应该取消的小额账户管理费和跨行ATM查询收费还时有存在,账户交易短信提醒、转账、理财与保险是否收费根据账户类型不同而有差异,但短信费一般2元/月,转账费用1%,最高50元/笔(表1)。整体来看,银行机构物理网点和数字渠道扩展明显改善了贫困群体获取金融服务的便利性,基本满足了其基础性金融服务需求,且具有普遍可负担性。

表1 受访者经常到银行办理的业务类型及收费情况

(三)信贷渠道多元化、透明化为贫困者信贷权利提供了保障

调查发现,现阶段农户、小微个体、低收入者等群体的信贷约束得到明显改善,具体表现为:

(1)贷款渠道多元化。人们到正规金融机构贷款已成为主流,凭借个人信用记录在人人贷、宜信、陆金所、微粒贷和蚂蚁借呗等互联网金融公司贷款正成为一个新趋势。

(2)贷款透明度提高。透明度是确保贫困者信贷权利的最佳方法。相对而言,银行贷款审批时间较长,贷款审核比较严格。在贷款经历者中,有64.05%的人能顺利获得贷款额度,21.88%的人被拒绝,原因是贷款资质不足、手续不全、担保不够、无稳定工作或收入过低等显性因素(表2)。而以往研究发现,农户等群体难以获得贷款虽然有上述显性因素,但更多的是以“关系”“手续复杂”和“回扣”等为代表的“隐性排斥”[29]。有观点将之归类为“腐败”,170个国家1995—2016年的非平衡面板数据模型检验发现,腐败会加剧中小贫弱群体贷款难和贷款贵[30]。

表2 多元化贷款渠道便利性比较

(3)借款或额度明显提高。5万元以下借款者仅占33.52%,5万元~10万元者有21.25%,10万元以上者达45.22%,这一点应当与贷款/借款用途变化有关(图1)。2011年贷款主要用于做生意或投资、农业生产和住宅,而8年之后则主要用于住宅、耐用消费品和流动性,这种变化隐含着两重意思:

一是消费结构升级,从侧面反映低收入群体收入水平有明显改善。这首先与各类扶贫、扶智与使能措施有关,其次是普惠金融改善地方经济环境的溢出效应所致,金融服务可达性改善了地区经济环境,优化了投资、营商和就业环境(表3),增强了贫困者摆脱贫困的内生动力,促使其思维更积极更多元,也更加勇于积极行动,在信贷支持下将创业增收想法转化为实体性经济活动,进而改善家庭收入(图2)。

注:2011年数据源自程惠霞的《新型农村金融机构发展调查与农村金融市场改革》,中国经济出版社2017年版,第137页。

图2 金融服务可达性对贫困者群体的多方面影响

二是信贷资金从农业生产等领域流向住宅与耐用消费品,表明普惠金融在服务实体经济上有所偏离,存在脱实向虚的倾向(但购置汽车用于运输和生产者除外),在一定程度上说明普惠金融发展对贫困者使能不足,从长远看对稳定脱贫成效不利,很难应对新冠肺炎疫情等突发意外给正常生活带来的直接危害,有些脱贫群体很可能因此返贫。

表3 受访者对金融可获得性是否改善宏观经济环境的评价

三、普惠金融赋权发展模式的减贫效应局限性

相对贫困是个人或家庭收入低于平均收入的1/3,在特定生产与生活方式条件下,无法满足基本生活保障之外的生活需求,无法真正享受体面生活、自由和他人尊重的状态。解决相对贫困,既需要发展机会与选择权利,更需要发展与选择的能力。而普惠金融赋权发展模式的重心是为低收入者创业增收提供公平的信贷机会,为小微个体企业发展成为更重要的经济实体提供发展资金,其价值体现在赋予贫困者基本金融权利。但从赋权减贫与增收实际效果看,普惠金融赋权思路并不利于解决相对贫困、稳固脱贫成效。

中国银保监会数据显示,截至2019年9月末,银行业金融机构通过分支网点、自助机具服务和移动服务等方式推动基础金融服务覆盖率达到98.62%;金融服务下沉到832个国家扶贫开发重点县的16.44万个行政村,其中407个县设立了村镇银行,覆盖率接近50%。同期,保险服务覆盖到全国3.07万个乡镇,覆盖率95.47%。截至2019年6月末,全国21家各类银行精准扶贫贷款余额2.87万亿元(其中中国农业发展银行1.33万亿元),较年初增加1819.23亿元,增长6.89%;全国地方法人金融机构精准扶贫贷款余额6637.65亿元,较年初增加34.87亿元。总体上精准扶贫贷款余额持续增长。尤其是全国334个深度贫困县各项贷款余额17365.89亿元,较年初增加1274.27亿元,增长7.92%;有深度贫困县的21个中西部省份中,14个实现了深度贫困地区各项贷款平均增速高于全省贷款增速的目标。

然而,对贫困地区和贫困人群的金融覆盖与贷款权利赋予是否必然达成减贫呢?调查表明,金融赋权和其他扶贫减贫措施共同促进贫困者产生了强烈的脱贫致富愿望和自尊要求,但未必能够在实质上减少贫困。从青海、甘肃、四川等5省份669个建档立卡贫困户扶贫贷款使用效果看,在未扣除贷款成本、劳动力成本情况下,仅按简单增值计,6.13%的人表示“无收益”或“不确定”,57.25%的人有较低收益和一般收益,只有少部分人能获得较高收益(表4)。这一结果说明:即使在充分赋权条件下获得了充沛信贷资金支持,贫困者也可能因能力不足而难以获取更高收益,甚至会因为风险防范意识不足而经营受损。扩大样本的调查结论同样如此,在1769个有贷款/借款经历的受访者中,有约30%的人表示“贷款后家庭收入没有增长”或“不明显”(表2)。

表4 669个贫困户借款或贷款后的收益率(未扣除贷款成本和人工)

这一调查结果验证了此前一些研究结论,如Simon和Isabelle[31]分析中东和非洲8个国家2002—2015年数据发现,普惠金融虽然能降低收入不平等且能促进金融稳定,但对贫困没有影响;王相宁与曾思韶[32]对“一带一路”沿线国家的研究发现,提高金融包容性不仅没有减少贫困,还加大收入差距、损害金融稳定;李建军、韩珣[33]对中国西部地区连片贫困地区的宏观实证研究发现,在金融排斥程度严重条件下,提高金融包容度有明显减贫效应并显著缩小收入差距,但进一步研究发现,该效应随着经济增长而出现倒U型甚至负向变化[34],且对贫困县的减贫效应弱于非贫困县,减贫广度大于减贫深度[35]。

上述现象表明,在同等金融赋权和摆脱贫困动机等条件下,普惠金融减贫效应出现了个体差异。早期人们将其归因为“替代效应”或“顶替效应”(displacement effect)[36],即贷款者在不发达或贫困地区创业,面临新增产品或服务不能被地方市场吸收和消化的难题。Ahmad和Hossain首次提出这一效应,后来得到Quasem等研究的证实[37]。顶替效应意味着地方市场对农产品、个体与手工业者简单产品与服务的需求在总体上是有限的,新增小微企业以促销手段顶替以前的小微个体企业,不会产生额外工作机会和利润,很容易导致小微个体企业失败,而失败会导致无法挽回的贫困。

这些与金融权利无关的问题推动人们从其他角度探索制约贫困者有效利用信贷创收减贫的因素。比如,有观点认为,在电子商务与现代物流发展扩展市场范围解决了“顶替效应”难题的情况下,贷款者能否将贷款资金转化为生产性资本是普惠金融减贫的关键[38],在性别不平等地区,“女性户主”被视为叠加因素[39]。

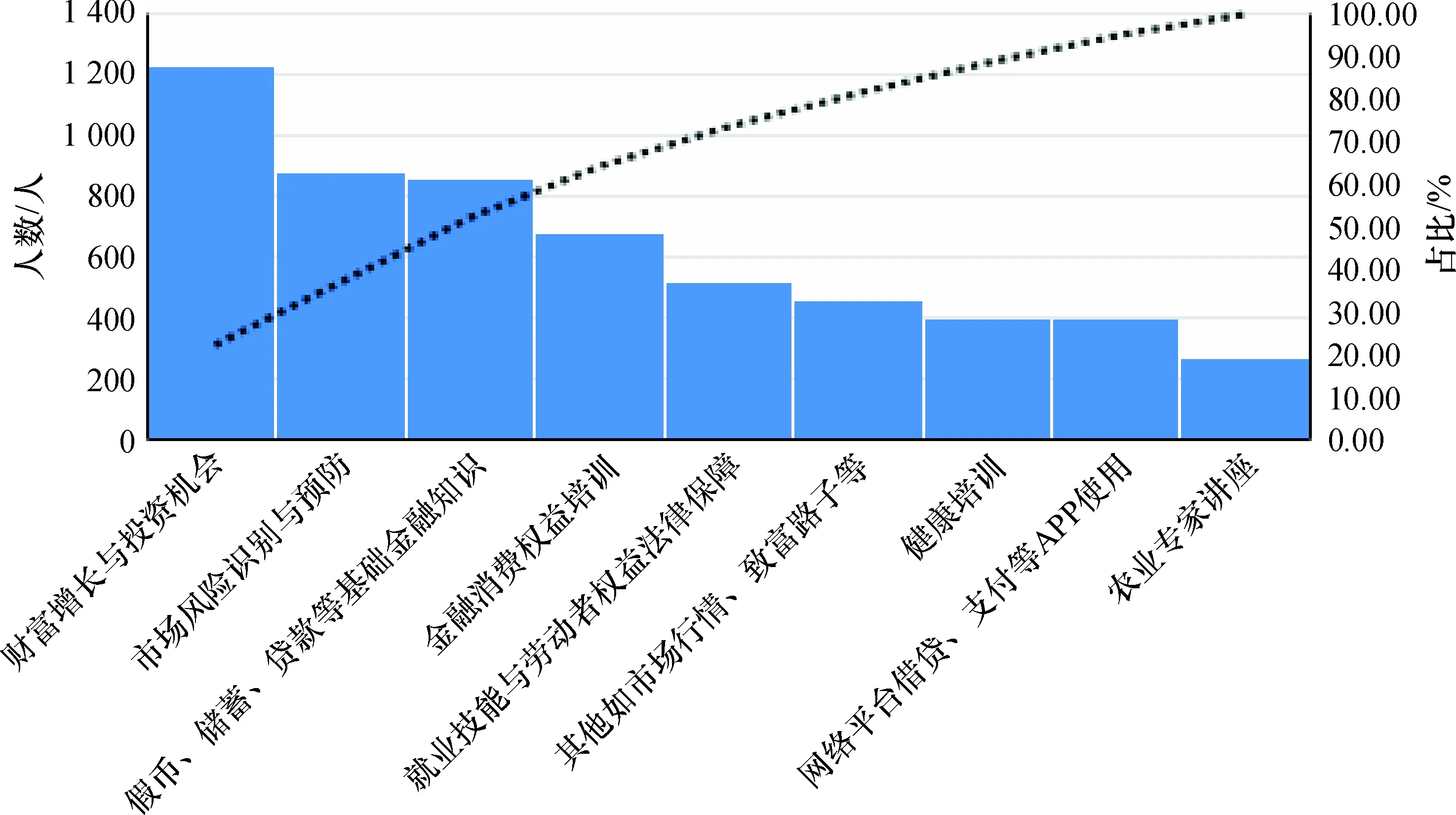

这些探索初步表明,当普惠金融发展对贫困者达到了相对充分的赋权之后,制约收入进一步增长的因素不再是“信贷机会匮乏”等金融排斥。随机抽样调查显示,人们不仅“希望得到信贷支持”,还希望“金融机构帮他们更好地运用信贷资金”,提供基础金融知识、数字金融技术、投资理财、集资陷阱与金融风险防范、金融消费权益与健康培训、产品营销、惠农政策宣讲等配套服务(图3)。然而,在1727个有贷款经历的受访者中,只有20.1%的人认为金融机构提供了相关配套服务,而认为金融机构不提供类似服务的受访者却高达77.5%。

图3 受访者希望得到信贷支持外的配套服务类型

整体看来,普惠金融旨在解决损害贫困者公平发展权利的金融排斥现象,沿着提高金融包容性路径,减少金融服务壁垒特别是信贷约束,为贫困者跨越贫困线创造条件。贫困者将信贷资金转化为生产性资本是减贫关键,但会受到金融知识、风险意识和其他能力不足的制约。对创业的贫困者而言,他们还亟需建构促进生产和销售的“鲍莫尔式(Baumolian)”企业制度[40],以及促进学习和技术升级的集体创业机制,以避免创业失败。由此可见,普惠金融赋权减贫逻辑还缺少与能力有关的驱动机制。

四、可行能力框架中的普惠金融发展路径探索

(一)摆脱贫困的权利、责任与可行能力

从思想溯源看,贫困问题和相关的经济与社会不平等严重影响着“人的自由全面发展”,是对社会正义的违背,必须加以解决。在具体思路上,基于自然禀赋、文化环境、抱负技能、福利分配、个体选择等主客观因素及人际差异性认识,贫困减贫方案经历了从贫困者基本权利说、责任义务说到可行能力说的认知过程,分别以罗尔斯(John Rawls)、德沃金(Ronald M.Dworkin)和阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)为代表。

罗尔斯[41]主张在“无知之幕(veil of ignorance)”下平等分配财富、收入、社会地位、权利等实现个人价值的“基本品”, 从而维持“作为公平的正义的社会”秩序;德沃金[42]修正了罗尔斯的资源平均分配主义,主张基于“抱负”来分配资源实现平等,因为抱负和技能一样“是培养和发展的产物……人们选择哪一种技能加以发展,反映着他们有关最好成为什么样的人的信念”,“政府在它所能做到的范围内,努力使其公民的命运同他们自己做出的选择密切相关”,为贫困者摆脱贫困的努力创造条件。在此基础上,阿玛蒂亚·森[43]考虑了天赋、资源与环境等“人际相异性”对解决贫困问题的复杂影响,认为个体之间既然对资源利用能力存在差异,即使政府通过福利分配、政策安排等创造了脱贫条件,有些人仍然存在“转化障碍”以至难以彻底脱离贫困,即使脱困了,也很容易因为某些突发意外而重新面临困境。因此,贫困是“基本可行能力的被剥夺,而不仅仅是收入低下”,其解决方案不是资源分配或福利效用分配,而是“各种可能的功能性活动组合的实质自由”。阿玛蒂亚·森将之命名为“可行能力”[44],并提出了政治、经济、社会、透明化与保护等五种“工具性自由”,以此赋予和增进贫困者实质性自由的发展,助其摆脱贫困和其他与贫困相关的苦难,提高生活水准与生活质量。

上述认知投射到减贫实践,出现了从施恩式救济、政府扶助责任到赋权与赋能的递进转变。传统济贫模式以慈善捐助为主、政府救济为辅、宗教关怀为补充,本质上是基于道德考量的施恩。随着权利学说兴起,“贫困并非与生俱来”理念推动制度设计将“摆脱‘被强加’的贫穷状态”视为公民的一种正当社会权利,救济贫困者超越道德层面的施恩成为现代政府的责任与义务,“是给现存制度撒下的最后一张安全网”[45]。然而,依赖救济、助长懒惰和破坏经济活力等弊端随着社会福利安全网的完善而日益严重,以致有些群体甘于贫困,有的国家与地区深陷贫困陷阱[46]。班纳吉和迪弗洛[47]的经验研究表明,贫困者很难走出贫困陷阱不是因为懒惰浪费,不是因为缺乏小额储蓄和小额保险应对突发意外,也不是缺乏信贷资金从事创收经济活动,而是受到识字率低、信息渠道狭窄、致富技能欠缺、公共健康知识匮乏等可行能力不足的困扰。最终人们认识到终结贫困的关键是“让贫困者走上发展阶梯”[48]。这意味着,政府在建构“安全网”的同时应当打造“助跳板”,使得贫困者既有权利也有能力摆脱贫困状态。

(二)可行能力框架中的信贷权利本质

从“免于贫困的权利”到“免于贫困的能力”,这一转变提出了一种更积极的反贫困范式,将“可行能力”作为实质正义的衡量方法和解决方案,为探索解决相对贫困的长效解决机制提供了指导,有利于普惠金融超越赋权、克服普与惠难以兼顾的悖论。

在凯恩斯理论框架之中,信贷是“生产性资本结构的基础”[49],控制信贷成为金融和金融市场的基本功能,缺乏有效抵押品的贫困者自然被排斥在外。在金融社会学家看来,信贷权利是金融权利的集中表现,信贷排斥是对贫困者基本权利的严重伤害[50]。因此从20世纪70年代小额信贷运动开始,人们不遗余力地倡导“贷款是一种基本人权”,并将之作为赋权减贫的重要工具。从美国海岸银行(Shore Bank of Chicago,SBC)对少数族蓝领工人提供住房修缮贷款[51],到尤努斯(Muhammad Yunus)开创无抵押、无担保小额信贷[52],再到促进公平发展的普惠金融,均着力于让金融服务从抽象的权利规定变成一种现实的权利行使手段。

然而,在金融社会学框架内重新审视凯恩斯理论中有关信贷、生产性资本和金融动机的论点后发现,贫困者普遍缺乏“由于对未来利润而非当前收入的预期而采用的投资计划”[53],从而影响了信贷这一基本权利在促进人的自由全面发展中的价值。前文调查表明,缺乏投资计划不是因为贫困者缺乏自尊心、社会地位和内生动力,而是贫困者缺乏跨越社会福利安全网的知识和能力的直接结果。缺乏投资计划在本质上是贫困者将信贷转化为增收创收资金的能力低下。由此可见,相对于“权利贫困”,“能力贫困”才是相对贫困者面临的最大难题,其中金融能力贫困最为突出。金融能力是一个从金融知识与金融素养延展出来的概念,是社会个体有关挣钱和金融服务的态度、知识和技能的综合,是正确理解和恰当应用其所能获得的金融服务达成自我效用,并甄别和控制风险的能力。从可行能力角度看,信贷权利应当是一种信贷能力,包括认识信贷权利、有意识地选择渠道获取信贷资金和理性使用信贷资金增收。

(三)普惠金融赋权与使能的双轮驱动方案

依照可行能力分析框架,普惠金融赋权减贫逻辑是将银行账户、存取款、贷款、保险等金融服务看成是促进公平发展的“基本品”资源,在社会安全网支持下,激励贫困者在相同天赋与努力条件下发挥其潜能,并获得基本相同的生活质量。这一思路可以提高贫困者的自尊和自信,提高金融覆盖率包容度、降低信贷门槛,但是不能塑造定期储蓄、强制储蓄、理性消费等金融行为,也不能独立地打造个体金融能力,忽略了社会环境、技术条件、制度文化、个人禀赋与能力差异的影响,从而出现将扶贫专项贷款用于住宅修建、过度透支消费信贷和投资高风险互联网P2P理财产品等非理性现象。

实践表明,普惠金融发展已极大缓和金融权利贫困,并创造了普惠金融政策、金融覆盖率、金融科技、信贷机会等使能减贫的基本条件。零散研究表明,普惠金融在提供适当金融工具帮助贫困者防范风险[54]、投资教育培训或健康[55]、构筑实物资产提高增收能力[56]等方面有独特优势。面对解决相对贫困的持久战,普惠金融发展应当适度转向赋权与使能并重,助推贫困者将金融权利转化为金融能力(图4),提高其拥有和运作经济资源的决策水平。整个过程的关键是普惠金融机构与贫困者之间积极互动,激活贫困者潜能,帮助其认识、获取和利用金融权利、外部资源和机会,发现风险并采取合理避险措施,保持金融健康,提升并稳固自尊、勇气、财富、安全与健康。

图4 贫困认知、贫困治理与普惠金融减贫逻辑演进

五、结语

在政府减贫战略与公共政策框架中,普惠金融是消灭贫困的强有力工具,其基本逻辑是通过赋权贫困者使其享有公平发展的金融权利。在具体实务操作中,普惠金融赋权沿着提高金融覆盖率、金融可达性和可负担性路径,着眼降低金融服务壁垒和信贷约束,为贫困者创业增收创造金融条件。梳理文献结合一线数据的调查研究表明:

(1)普惠金融赋权与提高金融包容度一体两面,与其他扶贫措施一起让贫困者产生了强烈的内在脱贫动力,但在同等赋权条件下出现了减贫效应的个体差异,说明普惠金融赋权不能满足解决相对贫困的要求。

(2)在可行能力框架中,相对于权利贫困,以金融能力为代表的可行能力贫困才是相对贫困者面临的最大难题。普惠金融赋权思路不能独立打造金融能力,针对相对贫困群体的独特性,普惠金融方案应当超越赋权,着眼金融能力,实行赋权与使能双轮驱动方略。

我国持续的扶贫行动显著改善了贫困者营养与居住条件,义务教育、就业培训、公共医疗、道路交通、电力通讯与环境改造等投入也明显缓和了贫困者的权利贫困和能力贫困,使得普惠金融实务有条件以相对贫困为着眼点,依托金融科技创新产品与服务促进贫困者全面发展,提高其金融能力,稳固脱贫成效。