农村流动人口基本公共服务的多维贫困

温兴祥, 郑子媛

(南京财经大学 经济学院,江苏 南京 210023)

一、农村流动人口的相对贫困问题

在2020年脱贫攻坚战收官之际,全面脱贫的目标将如期实现,我国将实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫。在绝对贫困问题得到极大缓解的同时,相对贫困问题将会成为新的关注点。目前,我国的贫困治理呈现出显著的城乡差异,农村有专门的扶贫政策体系,而城镇地区则没有专门的扶贫政策,统筹城乡贫困治理将成为2020年后构建扶贫政策体系的方向[1]。2018年,我国的常住人口城镇化率已达59.58%,常年工作和生活在城镇地区的人口越来越多,城镇相对贫困问题将成为贫困治理和贫困问题研究关注的焦点。城乡基本公共服务均等化将成为未来减贫的战略方向,而实现城乡基本公共服务均等化,首先要解决农村流动人口的市民化问题,切实保障农村流动人口的公民基本权利和享受基本公共服务的权益,逐步实现基本公共服务城镇常住人口全覆盖。2017年,国务院发布了《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》(以下简称《规划》),其中专门提出了推动基本公共服务实现对城镇常住人口全覆盖的要求。本文借助多维贫困的分析工具,基于基本公共服务的视角,考察城镇地区不同户籍劳动者在基本公共服务上的多维贫困状况及其变化,并重点考察农村流动人口基本公共服务多维贫困的构成。

基本公共服务和减贫存在特定的内在关系,使其成为2020年后统筹城乡贫困治理的战略方向。基本公共服务均等化是指“政府要为社会成员提供基本的、与经济社会发展水平相适应的、能够体现公平正义原则的大致均等的公共产品和服务,是人们生存和发展最基本的条件”。早期的贫困研究主要关注人们在收入等物质条件上的缺乏,但是贫困者往往处于多重劣势下,不仅仅是缺少收入[2],贫困研究的趋势也已经从单维的收入贫困研究发展到如今以可行能力为主要理论基础的多维贫困研究[3]。经济发展的目的是要提高人们的福利水平,阿玛蒂亚·森认为,应该根据人们享受的功能(Functionings)和能力(Capabilities)来定义和评估福祉,而贫困可以被视为福利的不足。功能是人们重视并有理由重视的生存状态和行为(Beings and doings),能力代表人们潜在的可以实现的各种功能的组合。如果个体要拥有实现自己合意生活的自由,必须要拥有能够实现合意生活的能力,而贫困者往往缺乏实现合意生活的能力。阿玛蒂亚森的能力方法(Capability approach)超越了只关注于与合意生活方式相关的功能状态,而关注到实现实质自由的能力[3]。政府为每个公民提供基本公共服务,为每位公民的可行能力赋能,有助于其获得实现合意生活的能力,从而有助于个体真正持久有效地减轻贫困。

为农村流动人口提供基本公共服务,不仅是未来统筹城乡贫困治理的战略方向,也是新型城镇化下推动农民工市民化的重要工作内容。我国城镇化率的提高,很重要的部分是由农村人口向城市转移实现的[4]。但是,中国的人口流动和迁移还不充分,户籍制度及与之相关的城市公共服务“享受不均”成为农村劳动力未能实现充分流动的因素之一(1)除此之外,农村土地所有权制度、社会保障不可携带以及为低收入群体提供的住房不足等均对农村人口向城市的迁移造成了不利的影响。。公共服务的供给和户籍身份挂钩,城市政府只为辖区内的城镇户籍劳动者提供基本公共服务,农民工群体被排斥在了城市基本公共服务提供的范围之外,农村流动人口只能享有户籍所在地政府提供的公共服务[5]。基本公共服务的属地特征和城市偏向提高了农村流动人口在城市的定居成本,也增加了他们为应对不确定性而进行的预防性储蓄,这将不利于实现向内需驱动的经济增长方式转型[6]。为了实现有效、包容、可持续的新型城镇化,政府着力推进基本公共服务的供给侧改革,推动基本公共服务实现城镇常住人口的全覆盖。城镇不同户籍劳动者在基本公共服务上的多维贫困是否存在差异?城镇不同户籍劳动者基本公共服务的多维贫困如何随着新型城镇化建设的推进而变化?各种不同的基本公共服务项目对城镇不同户籍劳动者基本公共服务的多维贫困分别具有何种贡献?基本公共服务的多维贫困状况是否是因为最贫困群体状况的改善而改善?对这些问题的回答,有助于认识城镇不同户籍劳动者在基本公共服务上的享有状况及其变化,为理解实现农村户籍流动人口基本公共服务均等化,构建城乡一体的贫困治理体系政策制定提供学术参考。

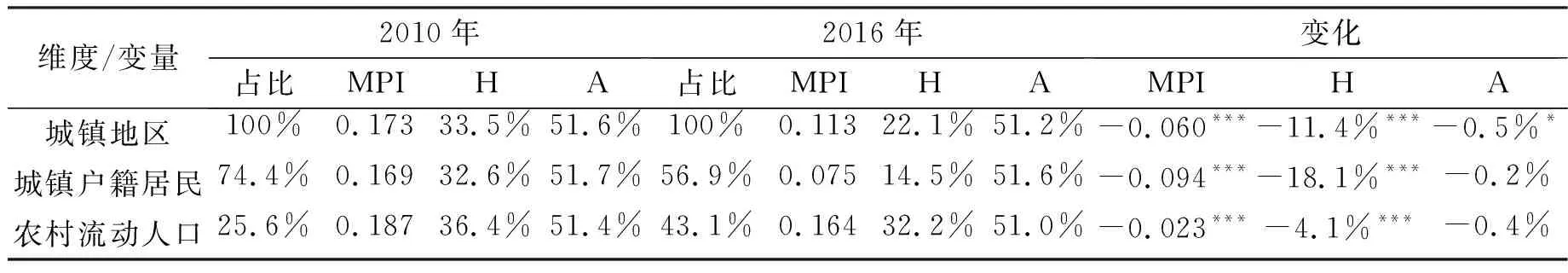

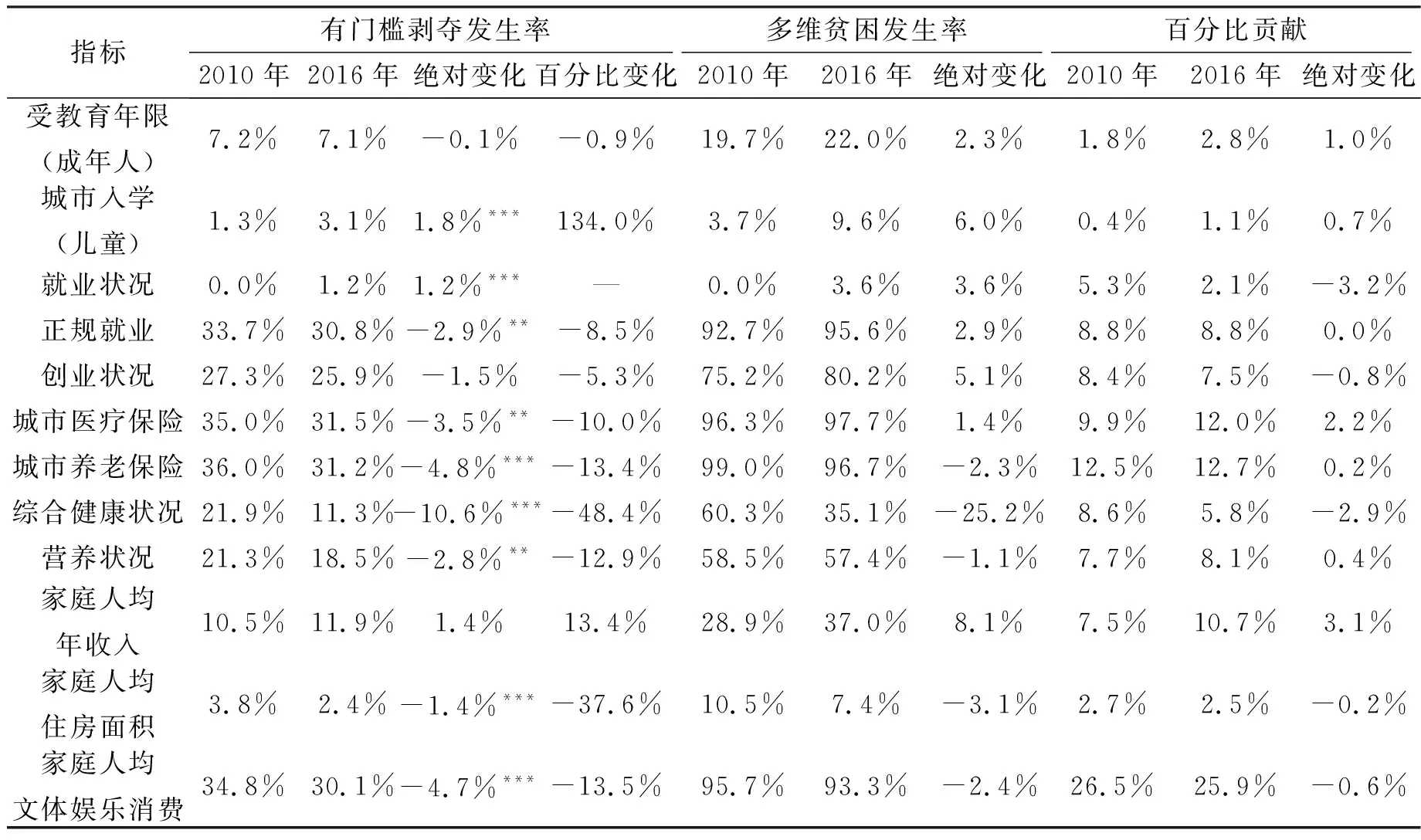

本文研究所用数据来自中国家庭追踪调查数据(China Family Panel survey,CFPS)。从2010年第一次全国大调查开始,CFPS每两年做一次追踪访问,目前已经成功实施了五次大调查。本文将CFPS2010年和2016年的数据作为两个截面,考察城镇地区劳动者基本公共服务的多维贫困及其变化。本文基于《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》,将除了残疾人服务之外的其他七项基本公共服务作为构建其多维贫困的维度,并基于结果导向原则选取相对应的指标,利用A-F法构建多维贫困指数。本文构建的反映上述七项基本公共服务维度的指标包括成年人的受教育年限、儿童是否在城市入学、就业状况、正规就业与否、创业状况、城市养老保险、城市医疗保险、综合健康状况、营养状况、家庭人均年收入、家庭人均住房面积、家庭人均文体娱乐消费。实证结果表明:从2010年到2016年,我国城镇地区劳动者基本公共服务的多维贫困显著下降,但农村流动人口的基本公共服务多维贫困始终高于城镇户籍劳动者,且农村流动人口基本公共服务多维贫困的降低幅度小于城镇户籍劳动者,由此造成不同户籍者在基本公共服务多维贫困上的差距进一步拉大。农村流动人口在城市医疗保险和城市养老保险上的剥夺发生率最高,且它们对农村流动人口基本公共服务多维贫困具有较大的贡献。进一步将多维贫困者分解为不同子群体,本文发现城镇不同户籍劳动者基本公共服务多维贫困的降低主要是由最贫困人口的基本公共服务得到改善而实现的。

本文从基本公共服务的视角出发,借助多维贫困的分析工具,构建反映基本公共服务的多维贫困指数,实证考察城镇地区劳动者在基本公共服务方面的多维贫困及其变化,并重点考察了农村流动人口基本公共服务的多维贫困。本文的研究补充了现有的关于城镇贫困问题和多维贫困问题两个方面的文献:第一,对城镇贫困问题研究的补充。现有的贫困研究重点关注农村地区,这和现行的扶贫政策向农村地区倾斜有关[7]。我国的绝对贫困人口大多数生活在农村地区,现行的精准扶贫政策主要针对绝对贫困,所以现有的贫困研究也绝大多数关注农村贫困问题。在2020年脱贫攻坚战即将收官、全面小康社会即将建成之际,贫困问题的研究将转向相对贫困,承载未来大部分人口的城镇将成为贫困研究的重要区域。第二,对多维贫困问题研究的补充。基本公共服务均等化是统筹城乡贫困治理、实现城乡贫困治理一体化的重要抓手,为符合条件的城乡劳动者提供基本的公共服务,有助于增强他们脱贫的内生动力,实现贫困人口脱贫效果的长期性。由于基本公共服务的缺失,农村流动人口将成为未来城镇的贫困脆弱性群体,考察城镇不同户籍劳动者在基本公共服务上的差异及其变化,有利于了解农村流动人口在实现基本公共服务均等化上的进展,为未来开展城镇相对贫困治理提供经验证据上的支持。

二、贫困问题研究综述

(一)中国城市贫困问题的发展

20世纪90年代之前,中国的贫困问题主要是指农村地区的贫困,城市贫困几乎被忽略不计。计划经济以及改革开放初期,大多数城市居民在国有或集体部门就业,拥有“铁饭碗”。国有企业不仅给员工提供工资收入,还提供包括教育、医疗、住房等在内的各项福利,一个人从出生到死亡的方方面面事务都可以由劳动关系所在的国有企业来解决,中国城市居民的基本生活得到了较好的保障。在充分就业和国家福利制度下,城市贫困者主要是“三无”人员(2)三无”人员指的是无亲戚或家属、无劳动能力、无收入来源的人。经济体制转型之前,中国城市贫困人口主要是三无人员。1990年,中国城市贫困人口为130万,占城市总人口的比重仅为0.4%[8]。,他们是城市社会救助的主要对象[8]。从20世纪90年代开始,改革的范围从之前的农村为主扩大到城市,城市贫困问题在经济转型的过程中开始出现[9]。1992年召开的十四大,确立了社会主义市场经济体制的改革目标。在市场经济条件下,效率是决定企业竞争成败的关键因素。由于国有企业要保证城镇职工的就业,并为城镇职工提供各种福利,还要承担来自国家的政策性负担,在效率方面无法和私有企业竞争,在市场经济中处于不利的状况,国有企业改革迫在眉睫。1996年,国有企业改革开始加速。在“抓大放小” 的改革思路下,大部分中小国有企业被私有化,结果大量低技能、年纪较大的原国有企业职工被迫下岗,造成了城镇地区失业率的大幅上升。同时,城市福利制度改革,使得城镇居民必须通过市场化的方式获得这些以前国有企业提供的教育、医疗、养老和住房等福利。

随着国企改制的有序推进和经济的快速发展,国企改革引起的下岗失业问题逐渐缓解,与此同时,大量农村劳动力进入城市部门就业,城市贫困研究逐渐从国企改革造成的城镇户籍低技能劳动者转向农村流动人口。2000年之后,得益于加入世界贸易组织,中国迎来了经济发展和城市化快速发展的时期。中国更全面地参与到全球价值链的分工体系中,使得城市经济部门对劳动力的需求剧增,农村劳动力逐渐成为城镇劳动力市场的重要组成部分,城乡人口流动推动了中国城镇化的快速发展。2000年,我国的常住人口城镇化率为36.22%,2018年,我国的常住人口城镇化率提高到59.58%(3)2000年,农村流动人口占城市总人口的比重为12.2%;2018年,农村流动人口占城市总人口的比重为34.7%。数据根据《2018年国民经济和社会发展统计公报》计算得到。。户籍制度及与其相关的一系列制度安排造成了农村流动人口的相对弱势,使其成为城市贫困新的关注对象:一方面,农民工群体在户籍分割的城镇二元劳动力市场中遭受工资水平和就业方面的户籍歧视,处于城镇劳动力市场的弱势地位[10];另一方面,户籍依赖的城市公共服务供给使得农村流动人口无法享受和本地城市劳动者一样的公共服务,公共服务的缺失不仅增加了农村流动人口的迁移成本,也增加了他们面对潜在风险时的脆弱性,易于陷入相对贫困状态。郭君平等[11]基于2015 年城镇住户抽样调查数据的研究表明,农民工的收入贫困发生率为2.07%,消费贫困发生率达12.3%(4)这一贫困率是基于世界银行每天消费3.1 美元的贫困标准线。另外,郭君平等[11]的研究表明,如果采用城镇居民人均可支配收入中位数的50%作为相对贫困的标准,农民工的贫困发生率为26.33%。。

综上所述,我国城镇贫困研究的关注点经历了从只关注“三无”人员的贫困,到国企改制引起的下岗失业人员的贫困,再到城乡人口流动引起的农村流动人口的相对贫困等问题。虽然相对于留在农村地区的人口,农村流动人口的经济状况得到了显著的提升,但在目前的制度安排下,农村流动人口仍然是城市的相对弱势群体,农民工的贫困是一种在户籍制度等城市偏向性政策体系下的制度性相对贫困。现有的贫困研究更多关注农村精准扶贫,对城市贫困问题的关注较少。精准扶贫战略的目标是要消除绝对贫困,而绝对贫困是一种维持最低生活需求的生存型贫困。在2020年全面建成小康社会之后,对贫困问题的研究将转向相对贫困,城市贫困问题将会得到更多的关注[7]。

(二)多维贫困问题研究现状

贫困人口的精准识别关乎后续的贫困监管和治理,而对于同一群体使用不同的贫困识别方法会得到大相径庭的结果[12]。随着对贫困现象认识的深化,使得研究者设计出能够反映贫困多维度特征的测量方法,也促使研究者利用这些新工具考察多维贫困状况。在众多的用于研究多维贫困的工具中,Alkire and Foster[2]开发的基于计数法的A-F法是最被广泛使用的反映多维贫困的测量工具。现有对中国多维贫困的研究主要是基于A-F法评估多维贫困的发生率、贫困深度和致贫因素。从研究对象上来看,这些研究既有同时关注城乡地区,对城乡贫困特质进行比较分析[13];也有只关注城镇地区,尤其是关注于城镇常住人口中的农民工群体的贫困问题;或只关注农村地区,结合农村地区的扶贫政策展开讨论[14]。就方法的具体运用而言,多维贫困指数的构建,涉及维度的确定、各维度下指标的选取,现有关于中国的多维贫困研究,主要是基于已有文献的做法、联合国千年发展目标、全球多维贫困指数,再结合数据的可得性选取构建多维贫困的维度和指标。

除了上述单纯地构建多维贫困指数,考察所关注群体的多维贫困状况的研究之外,还有一些研究将多维贫困这一分析工具运用到政策评估或影响效应的研究中去。朱梦冰和李实[15]使用CHIP2013数据,实证考察了农村低保的减贫效应,并将多维贫困运用到农村低保的瞄准绩效评估上。杨艳琳和付晨玉[16]使用CFPS2010年至2016年四年的调查数据,构建包含收入、健康、教育、保险和就业五个维度的多维贫困指数,实证考察了农村普惠金融对农村劳动年龄人口多维贫困的影响。沈扬扬等[14]使用CHIP1995、2002和2013年的农村住户调查数据,实证考察了我国农村多维贫困的变化,根据“两不愁、三保障”的原则选取计算多维贫困的维度和指标。多维贫困作为一个概念和方法可以被运用到不用的研究情境中去。例如,Zhang et al.[17]使用CFPS数据,构建了包含可及性和可支付性的中国家庭能源多维贫困指标,考察了中国家庭的能源贫困问题。本文采取类似的研究思路,将多维贫困作为一种概念和方法,将其用于刻画城镇劳动者在基本公共服务方面的多维贫困状况,并重点讨论了不同户籍劳动者之间的基本公共服务多维贫困差异及其构成。

和上述已有的多维贫困研究不同,本文聚焦城镇地区,从基本公共服务的视角构建反映城镇不同户籍劳动者基本公共服务享有状况的基本公共服务多维贫困指数,并考察基本公共服务多维贫困的构成及其变化:第一,本文聚焦城镇贫困问题,尤其关注农村流动人口的相对贫困问题。随着全面小康社会的建成,绝对贫困将得到很大程度的消除,相对贫困问题将被提上贫困治理和学术研究的日程。在体制转型的过程中,农村流动人口在城市的相对贫困问题值得关注。本文使用CFPS2010年和2016年的截面数据,这段时间城镇化建设从之前的以土地城镇化为主转向以人为本的新型城镇化,农民工市民化工作稳步推进,农村流动人口的基本公共服务在这段时间内是否有所改善、与城镇户籍劳动者的差距如何有待研究;第二,本文关注农村流动人口基本公共服务的多维贫困。以往的多维贫困研究,主要根据特定的研究需要以及数据的可得性选择多维贫困的维度,其中教育、健康和生活质量是较为常用的构建多维贫困的维度[14]。在现行户籍制度下,城镇户籍劳动者和农村流动人口享有不同的基本公共服务,基本公共服务的差异使得农村流动人口更易受到贫困的影响。赋予农村流动人口享受城市公共服务的市民权一直是新型城镇化进程中推动农民工市民化的重要内容。本文将构建反映城镇劳动者基本公共服务的多维贫困指标,考察城镇劳动者基本公共服务多维贫困从2010年到2016年间的变化,并重点考察农村流动人口的基本公共服务多维贫困状况。

三、多维贫困测度方法

本文实证研究使用的是Alkire and Foster[2]开发的基于计数法的多维贫困指数(后文简称A-F指数或A-F法)。假设样本共n个个体,他们的福利状况由d个指标来评估。令个体i在指标j上的表现(Performance)为xij∈i,其中i=1,…,n,j=1,…d。n×d矩阵X表示n个人在d个指标上的表现,矩阵的行表示指标、列表示个体。

A-F法使用两种截断点识别贫困者:各指标的截断点和一个跨维度的贫困截断点。用zj表示指标j的被剥夺截断点,z表示由不同的截断点构成的向量。如果个体i在任何指标j中的表现低于剥夺截断点,即xij 如果个体i的剥夺得分大于或等于贫困截断点k,则该个体被确定为多维贫困。因此,如果ci≥k,则个体i属于多维贫困者,其中k∈(0,1];如果ci (1) 多维贫困者的平均剥夺得分或贫困深度(A)表示为: (2) 多维贫困指数M0即为多维贫困发生率(H)和贫困深度(A)的乘积: (3) 其中,Ι[g]为示性函数,当ci≥k时,其取值为1;当ci 在考虑随时间的变化时,本文分析多维贫困的绝对和相对变化。绝对变化率为两个年份t1和t2之间相应数值y的简单差值,Δy=(yt2-yt1)。通过将绝对变化除以相应数值的初始值来计算相对变化量,表示第一个年份的数值到第二个年份期变化量的百分比δy=(yt2-yt1)/yt1。 本文实证分析所用数据来自中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS),从基本公共服务的视角出发,考察城镇地区不同户籍劳动者基本公共服务的多维贫困及其变化,并重点考察不同户籍劳动者基本公共服务多维贫困的差异。研究使用CFPS2010年和2016年两个调查年份的城镇地区样本,每个调查年份的数据均具有全国代表性,能够被用来刻画两个年份间城镇地区多维贫困的变化。借鉴以往基于CFPS数据研究农村流动人口问题的文献,本文对城镇户籍劳动者和农村流动人口(即农村户籍劳动者)的定义如下:在样本来自城镇地区的前提下,如果受访者是非农户口,则定义其为城市户籍劳动者;如果受访者是农业户口,且从事非农就业,则定义其为农村流动人口[18]。对于两个年份的调查数据,本文分别保留16岁至60岁的劳动年龄人口的样本。 本文基于与基本公共服务相关的重要政府文件,并结合数据可得性,选取构建基本公共服务多维贫困的维度和指标。对于哪些项目构成基本公共服务,学术界尚未达成一致共识[19]。在实践上,政府为了推行基本公共服务的均等化,出台了一系列的指导性文件,本文主要借鉴《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》(以下简称《规划》)构建多维贫困的维度和指标。《规划》提出了具体的基本公共服务清单,这为本文基于微观数据构建基本公共服务的多维贫困提供了重要的参考。《规划》提出的基本公共服务共包括八项:(1)公共教育、(2)劳动就业创业、(3)社会保险、(4)医疗卫生、(5)社会服务、(6)住房保障、(7)公共文化体育、(8)残疾人服务。根据结果导向原则,本文构建如下变量来反映《规划》提出的基本公共服务清单:受教育年限(成年人)、城市入学(儿童)、就业状况、城市养老保险、城市医疗保险、综合健康状况、营养状况、家庭人均年收入、家庭人均住房面积、家庭人均文化体育娱乐消费。这些变量反映了《规划》中提出的除第八项残疾人服务之外的基本公共服务(5)限于篇幅,正文未报告和讨论变量的描述性统计。,也反映了城镇劳动者享受到的基本公共服务供给状况。 选定维度和指标后,本文按照如下的方式定义剥夺状况:对于连续变量,如受教育年限(成年人)、家庭人均年收入、家庭人均住房面积、家庭人均文体娱乐消费,使用城镇户籍劳动者样本中该变量中位数的30%作为所有城镇不同户籍样本的剥夺截断点;除此之外,其他变量均为0-1变量,通过取值0-1互换生成相应的剥夺变量。表1展示了本文构建多维贫困的维度、指标和各指标的剥夺状态确定方式。和以往采用A-F法的文献类似,本文采用等权重的方式计算多维贫困指数(6)和以往采用A-F法的文献类似,本文采用等权重的方式计算多维贫困指数。本文共有七个维度,因此每个维度赋予1/7的权重,如果该维度下有多个指标,每个指标的拥有相同的权重,同一维度下不同指标的权重之和为1/7。[20]。 表1 基本公共服务的多维贫困维度和指标 表2为各维度指标的无门槛剥夺发生率。就城镇地区整体而言,2010年无门槛剥夺发生率最高的前三项分别是创业状况、正规就业和城市医疗保险,2016年无门槛剥夺发生率最高的也是这三项。本文更为关心城镇地区不同户籍劳动者的多维贫困差异,在这两个年份,农村流动人口在各指标的无门槛剥夺发生率上均大于城镇户籍劳动者。表2最后三列为从2010年到2016年,城镇总体、农村流动人口和城镇户籍劳动者各指标的无门槛剥夺发生率的绝对变化情况。对城镇地区总体而言,有6项指标的无门槛剥夺发生率出现了显著的降低、两项指标的无门槛剥夺发生率出现了显著的增加,其他指标的无门槛剥夺发生率均无显著的变化。分户籍情况来看,城镇户籍劳动者的指标出现显著下降的数量多于农村流动人口,城镇户籍劳动者有10项指标的无门槛剥夺发生率出现了显著的降低,而农村流动人口出现无门槛剥夺发生率显著降低的指标只有5项。 表2 各维度指标剥夺发生率(无门槛剥夺发生率) 表3为我国城镇地区劳动者基本公共服务的多维贫困状况。2010年,我国城镇地区劳动者基本公共服务的多维贫困指数为0.173;2016年,基本公共服务的多维贫困指数下降到了0.113。在这六年间,我国城镇地区劳动者基本公共服务的多维贫困指数下降了0.06(35%)。城镇地区基本公共服务的多维贫困状况得到减轻,得益于经济持续保持中高速增长下新型城镇化建设的有效推进。虽然2010年至2016年间,我国的经济增长速度出现了显著的下滑,但是平均增长速度仍然达到了年均8%。中高速的经济增长使得地方政府能够更广泛地为本辖区内的常住居民提供更充分的基本公共服务。 我国的城镇化率在不断提高,农村流动人口在城镇化率的提高中起到了重要的推动作用。表3显示,在这六年间,农村流动人口占城镇地区总人口的比重,从2010年的25.6%提高到了2016年的43.1%。由于户籍制度及与其相关的一系列制度安排,农村流动人口在城镇地区无法充分享有城镇户籍劳动者能够享有的基本公共服务。基本公共服务的缺失或不足使得农村流动人口处于相对劣势,农村流动人口在城镇地区承担更高的生活成本、面对风险的脆弱性更大。基本公共服务的户籍差异使得城镇不同户籍劳动者遭受不同程度的基本公共服务多维贫困,表3也报告了城镇不同户籍劳动者在基本公共服务多维贫困上的表现。 表3的估计结果表明,从2010年到2016年,我国城镇地区劳动者的基本公共服务多维贫困出现了显著的下降,但农村流动人口基本公共服务的多维贫困高于城镇户籍劳动者,且农村流动人口基本公共服务多维贫困降低的幅度小于城镇户籍劳动者,由此造成了两者之间在基本公共服务多维贫困上的差距进一步拉大。具体而言:首先,在这六年间,农村户籍流动人口的多维贫困指数始终大于城镇户籍劳动者。2010年,城镇户籍劳动者和农村流动人口的多维贫困指数分别为0.169和0.187,到了2016年,两者的基本公共服务多维贫困指数分别为0.075和0.164;其次,在这六年间,城镇户籍劳动者和农村流动人口的多维贫困指数均出现了显著的下降,但城镇户籍劳动者多维贫困指数降低的幅度大于农村流动人口,两者在多维贫困指数上的差距进一步拉大。农村流动人口的多维贫困指数降低了0.023,而城镇户籍劳动者的多维贫困指数降低了0.094,分别下降了12.2%和55.6%。2010年,农村流动人口的多维贫困指数是城镇户籍劳动者的1.1倍,到了2016年,这一倍数扩大至2.2倍。 虽然农村流动人口的基本公共服务贫困发生率显著高于城镇户籍劳动者,且呈现出扩大化的趋势,但农村流动人口和城镇户籍劳动者的多维贫困者在贫困深度上相差无几。表3中的A列表示贫困深度,2010年,城镇户籍多维贫困者的A值为0.517,农村流动人口中的多维贫困者的贫困深度为0.514;2016年,城镇户籍多维贫困者的贫困深度为0.516、农村流动人口中贫困者的贫困深度为0.510。在一定程度上,城镇户籍劳动者中的多维贫困者的贫困深度甚至稍大于农村流动人口中的多维贫困者的贫困深度。在这六年间,农村流动人口和城镇户籍劳动者基本公共服务的多维贫困者的贫困深度都没有显著变化。 表3 我国城镇地区基本公共服务的多维贫困及其变化 表3的估计结果表明,从2010年到2016年,新型城镇化进程中户籍制度及相关公共服务改革的推进带来了积极的一面,同时也存在不容乐观之处。一方面,城镇中的农村流动人口开始享有城镇劳动者享有的基本公共服务,表现在表3中农村流动人口基本公共服务的多维贫困降低;另一方面,在农村流动人口基本公共服务的多维贫困出现降低(12.2%)的同时,城镇户籍劳动者基本公共服务的多维贫困以更大的幅度下降(55.6%),由此造成了两者在基本公共服务的多维贫困上的差距进一步拉大。哪些因素造成了农村户籍劳动者基本公共服务的多维贫困指数降低的幅度小于城镇户籍劳动者?对这一问题的回答,有助于认识城镇地区推进基本公共服务均等化的不足之处,为新型城镇化进程中进一步推动覆盖不同户籍群体的基本公共服务均等化提供参考。本文进一步将农村流动人口样本的多维贫困指数分解到各子指标,考察子指标对农村流动人口多维贫困的贡献,以及这种贡献在2010年至2016年间的变化。表4报告了对农村流动人口基本公共服务多维贫困的分解结果,分别报告了各子指标在两个年份的有门槛剥夺发生率、多维贫困发生率和百分比贡献,以及各项数值的变化。 表4前四列报告了有门槛剥夺发生率。各指标的有门槛剥夺发生率表示,同时处于多维贫困状态和在该项指标上处于被剥夺状态者在农村流动人口中的比例。指标的有门槛剥夺发生率并未考虑非多维贫困者在该指标上的被剥夺状况,各指标加权后的有门槛剥夺发生率,即为多维贫困指数(MPI0)[2]。无论是2010年还是2016年,城市医疗保险、城市养老保险和家庭人均文体娱乐消费都是有门槛剥夺发生率最高的三项基本公共服务。就变化的方向而言,在表4列出的这12项基本公共服务中,有7项指标的有门槛剥夺发生率显著降低了,2项指标的有门槛剥夺率显著增加,3项指标的有门槛剥夺发生率无显著变化。在有门槛剥夺发生率显著下降的7项基本公共服务中,下降幅度最大的依次是城市养老保险、家庭人均文体娱乐消费和城市医疗保险。就百分比变化而言,降低幅度最大的依次是综合健康状况、家庭人均住房面积和家庭人均文体娱乐消费。虽然农村流动人口在基本公共服务的大部分指标上有门槛剥夺发生率均出现了下降,但是他们在儿童城市入学和就业状况上的有门槛剥夺发生率却显著增加了。 表4 农村流动人口基本公共服务的多维贫困分解 为了进一步考察处于多维贫困状况的农村流动人口在各指标上的剥夺状况,表4中间三列报告了各指标在两个年份的多维贫困发生率。计算方式为,将相应指标的有门槛剥夺发生率除以贫困发生率,反映了多维贫困人口在该指标上的剥夺发生率。表4中间三列的结果表明,处于多维贫困状况的农村流动人口在城市养老保险、综合健康状况、营养状况、家庭人均住房面积和家庭人均文体娱乐消费的剥夺发生率上均出现了下降,但在受教育年限(成年人)、城市入学(儿童)、就业状况、正规就业、创业状况、城市医疗保险和家庭人均年收入的剥夺发生率上均出现了增加。例如,处于多维贫困状况的农村流动人口中,在城市养老保险上处于被剥夺状态的比例,从2010年的99%减少到2016年为96.7%,在成年人的受教育年限上处于被剥夺状态的比例,从2010年的19.7%增加到2016年为22%。 表4最后三列报告了各指标对农村流动人口多维贫困的贡献,以及这种贡献在2010年至2016年间的变化。对农村流动人口基本公共服务的多维贫困贡献最大的三项分别为家庭人均文体娱乐消费、城市养老保险和城市医疗保险,这三项也是贫困者中多维贫困发生率最高的三项指标。从2010年到2016年,家庭人均文体娱乐消费对农村流动人口的基本公共服务多维贫困的贡献有所降低,而城市养老保险和城市医疗保险对农村流动人口的基本公共服务多维贫困的贡献进一步提高。2008年的新《劳动合同法》和2010年的《社会保险法》,使农村流动人口可以通过在城镇正规就业的方式获得城市社会保险[21]。在本文考察的时间段内,农村流动人口在城镇的就业受到金融危机的影响,同时,农村本地非农经济的发展使有能力的农民工纷纷返乡创业,这有可能是造成城市社会保险对在城镇的农村流动人口基本公共服务贡献增加的原因。 前文实证结果表明,我国城镇地区的基本公共服务多维贫困在2010年至2016年间出现了显著的下降,且城镇户籍劳动者基本公共服务的多维贫困下降幅度更大,此外前文还重点探讨了农村流动人口的多维贫困构成。前文的结论是在确定了主观选择的剥夺截断点和贫困截断点后得到的,这也是在选定维度和指标后,计算多维贫困指数的关键。作为对前文结果的进一步分析,本文进一步通过设定另一反映更深的剥夺状况和更极端的贫困状况的剥夺截断点和贫困截断点,分析前文多维贫困发生率的下降是否是由最贫困人群基本公共服务状况的改善带来的。 在特定的剥夺截断点和贫困截断点下,多维贫困发生率的降低并不一定意味着在分布中具有最高剥夺得分人群的情况有所改善[20]。可以通过以下两种方式识别出更为贫困的子群体:其一是关注那些在更多的指标上处于被剥夺状态者,即拥有更高的剥夺得分者(7)相当于在之前的剥夺截断点下设定更高的贫困截断点。;其二是使用更为严格的剥夺截断点,分离出赤贫剥夺者。因此,我们可以刻画原先多维贫困群体中比较贫困的两个子群体:在更高的剥夺得分下被识别为贫困的人,称之为极度贫困者;在更严格的赤贫剥夺截断点下,被识别为贫困的人,称之为深度贫困者(8)极度贫困和深度贫困各自都是多维贫困里的一个严格子集。。 如图1所示,通过设定更为严格的剥夺截断点和贫困截断点,可以将特定时点的多维贫困发生率(H),分解为四个部分:(1)同时处于深度贫困和极度贫困者(HDI);(2)仅处于深度贫困,但不处于极度贫困者(HD);(3)仅处于极度贫困,但不处于深度贫困者(HI);(4)既不是极度贫困,也不是深度贫困的多维贫困者(HM),即总体多维贫困发生率可以表示为H=HDI+HD+HI+HM。那些同时属于极度贫困和深度贫困者,是多维贫困群体中最贫困的人。此时,多维贫困发生率(H)的总体变化,也可以被分解为四个部分:ΔH=ΔHM+ΔHDI+ΔHI+ΔHD。通过评估这四个组成部分对整体变化的贡献,可以看出总体多维贫困发生率的降低,是否是通过更为贫困群体状况的改善而实现的。具体为:如果多维贫困发生率(H)的降低是由于改善了较贫困者的状况而实现的,那么相对于ΔHM,ΔHDI、ΔHD和ΔHI为较大的负数,ΔHM可能较小或者是正数;相反,如果多维贫困发生率(H)较大的降低不是由于最为贫困者状况的改善带来的,那么ΔHM为相对较大的负值(9)更详细的论述参见Alkire and Seth[20]。。 图1 多维贫困发生率的分解 表5 多维贫困、深度贫困与极度贫困 本文将剥夺截断点由原先的城镇户籍样本中位数的30%减少为20%,贫困截断点由原先的3/7增加为4/7,以此来界定深度贫困和极度贫困。表5为多维贫困发生率分解后的结果。2010年,我国城镇地区基本公共服务的多维贫困发生率为33.5%。其中,深度且极度贫困者占4.6%,这意味着有4.6%的城镇地区劳动者在接近60%的指标上处于被剥夺状态。除此之外,21.1%为深度非极度贫困、5%为极度非深度贫困、2.8%为适度贫困。从2010年到2016年,城镇地区劳动者基本公共服务的多维贫困发生率降低了11.4%,2.6%来自于深度且极度贫困人群状况的改善,8.6%来自于深度非极度贫困群体,2.1%来自于极度非深度贫困群体,而适度贫困群体的多维贫困发生率增加了13.4%。因此,表5的分解结果表明,城镇地区基本公共服务的多维贫困发生率降低,很大程度上是由于较为贫困者状况的改善带来的,尤其是深度贫困者状况的改善。分不同户籍来看,不论是城镇户籍劳动者,还是农村流动人口,他们多维贫困发生率的降低都主要是由深度贫困者和极度贫困者的状况的改善带来的。 本文运用CFPS2010年和2016年两年的截面数据,从基本公共服务的视角出发,构建反映城镇地区劳动者基本公共服务的多维贫困状况及其变化趋势的指数,并重点考察了农村流动人口的基本公共服务多维贫困状况及其构成。实证结果表明,从2010年到2016年,农村流动人口的基本公共服务多维贫困始终高于城镇户籍劳动者。虽然在这六年的时间里,城镇户籍劳动者和农村流动人口的基本公共服务多维贫困都出现了显著的下降,但城镇户籍劳动者基本公共服务多维贫困下降的幅度大于农村流动人口,由此造成不同户籍者在基本公共服务多维贫困指数的差距从2010年的1.1倍扩大至2016年的2.2倍。本文进一步将农村流动人口的基本公共服务多维贫困分解到具体的指标上,发现农村流动人口在城市医疗保险和城市养老保险上的剥夺发生率最高,且它们对农村流动人口基本公共服务多维贫困具有较大的贡献。本文进一步对农村流动人口的基本公共服务多维贫困降低的原因展开分析,通过设定反映赤贫状态的剥夺截断点和贫困截断点,将多维贫困者分解为不同子群体,发现城镇不同户籍劳动者基本公共服务多维贫困的降低都主要是由最贫困人口的基本公共服务的改善实现的。 实证研究结果表明,在新型城镇化进程中城镇地区常住人口的基本公共服务状况得到了显著的改善,但是农村流动人口的改善状况相对滞后,尚未实现对城镇常住人口的基本公共服务全覆盖的政策目标,这一结论在未来的城乡贫困治理中具有一定的政策指导意义。为每个劳动者提供基本公共服务,从而为个体实现合意生活赋能,将有助于降低人们致贫风险。2020年精准扶贫攻坚战取得圆满收官后,绝对贫困将得到有效的消除,城市相对贫困问题将提上政策制定和学术研究的日程。目前,仅有针对农村地区的、碎片化式的反贫困政策体系,尚没有专门针对城镇地区的反贫困政策,统筹城乡贫困治理将成为未来一段时间构建扶贫政策体系的方向,而基本公共服务将成为统筹城乡贫困治理的重要战略方向[1]。对此,首先要做的就是保障农业转移人口的公民基本权利和享有城市基本公共服务的权益,逐步实现基本公共服务覆盖全部城镇常住人口。本文的研究表明,在基本公共服务覆盖农村流动人口方面还存在一定的不足,这是未来通过基本公共服务统筹城乡贫困治理将面临的挑战。

四、数据与变量

五、基本公共服务视角的多维贫困现状及分析

(一)城镇基本公共服务的多维贫困及其变化:不同户籍劳动者的差异

(二)农村流动人口基本公共服务的多维贫困分解

六、不同群体基本公共服务的多维贫困

七、结论与政策启示