陕西省土地利用与生态系统服务价值动态研究

岳杙筱 薛 亮

(陕西师范大学 地理科学与旅游学院,西安 710119)

人类的一切活动都立足于土地资源。随着人口持续增长和经济快速发展,土地侵蚀、土地退化、土地荒漠化、土地盐渍化和土地污染等现象日益加重,生态环境问题日益突出。正确处理好土地利用、经济发展及生态环境三者之间的关系显得尤为重要。

土地利用变化是表征人类活动对地球表层系统影响的最直接形式,在全球环境变化过程中扮演着非常重要的角色[1]。人类对土地利用最早的探索可追溯到19世纪前期,杜能[2]对德国南部地区进行研究,提出土地利用模式。随后,国内外在土地利用的分布特征[3]、驱动力机制[4-5]、预测和模型构建[6-8]等方面展开了大量研究。生态系统服务是指对人类生存及发展有贡献的生态系统产品和功能,是人类直接或间接从生态系统得到的利益[9]。自1997年Costanza等[10]开启生态系统服务价值评估研究之后,众多研究者在此基础上开展了对生态系统服务价值的相关探索。其中,谢高地等[11-13]多次对中国大陆生态系统服务价值评估方法进行修正,确定了中国生态系统单位面积生态服务价值当量。此外,生态系统服务价值的评估方法与模型[14-15]、生态与经济耦合[16]、生态系统服务权衡与协同[17]等一直是研究热点。一方面人类通过改变土地利用类型来影响生态系统的结构和功能;另一方面生态系统服务功能的变化同样也会影响土地利用的格局和效率[18]。生态系统服务和土地利用是一个矛盾体,彼此相互联系、相互制约。基于土地利用的变化特征。研究特定区域的生态系统服务价值,对揭示人类活动对生态系统的影响以及协调人与自然之间的关系具有重要意义[19-20]。近年来,基于土地利用变化,综合运用多种技术和模型对生态系统服务的评估研究日益增多,逐渐成为生态学和地理学研究热点[21-24]。

生态系统服务主要包括供给服务、调节服务、支持服务和文化服务4 个方面,关乎区域粮食安全、水源涵养和人类健康。区域土地利用的变化直接影响生态系统服务价值。随着陕西省的经济发展和城市化水平不断提高,土地利用特征的进一步变化,生态系统服务价值随之发生的变化有待深入探讨。因此,本研究拟以陕西省为研究对象,借助生态系统服务价值动态评估模型,利用土地利用变化动态度、敏感性指数、生态经济协调度等方法,分析近40年陕西省土地利用时空变化特征,计算陕西省生态系统服务价值,并分析其动态演化特征,最后分析陕西省生态系统服务价值与社会经济发展之间的相关性和协调度,以期为政府部门协调生态文明建设、土地利用和经济向可持续性方向发展等提供决策依据。

1 研究区与数据源

1.1 研究区域概况

陕西省位于中国内陆腹地,介于东经105°29′~111°15′,北纬31°42′~39°35′,总面积20.56 万km2。有着独特的地理位置和资源禀赋,地跨黄河、长江2 大水系。横跨3 个气候带,涉及秦巴山地、关中平原和黄土高原3 大自然地理单元,土地利用类型多样。陕西省南北气候差异较大,全省年平均气温9~16 ℃,年平均降水量340~1 240 mm,降水南多北少。陕西省下辖10 个地级市、30 个市辖区、5 个县级市、72 个县。截至2018年末,常住人口3 864万人,地区生产总值24 438.32亿元,第一、二、三产业增加值分别为1 830.19、12 157.48、10 450.65亿元。

1.2 数据来源

陕西省1980、1990、2000、2010和2018年的5 期1 km空间分辨率的卫星遥感土地利用解译数据来源于中国科学院资源环境数据云平台(http:∥www.resdc.cn),包括耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地的6 个土地利用类型,是以各期遥感影像为主要数据源,通过人工目视解译生成的土地利用数据。相应年份的社会统计数据来源于1980—2018年陕西省统计年鉴。

2 研究方法

2.1 GIS空间叠合分析

空间叠合分析是指在相同的空间坐标系统下,将同一地区2 个不同地理特征的空间属性数据叠加,以产生空间区域的多重性特征,或建立地理对象之间的空间对应关系[25]。本研究基于此,使用不同年份的土地利用数据,制作土地利用转移矩阵,分析不同时期不同土地利用类型之间的转化情况和转化速率。

2.2 土地利用变化动态度

单一土地利用动态度(K)反应的是研究区在一定时间范围内某种地类的数量变化情况,用来表示不同地类在一定时期内的变化速度和变化幅度[26]。其计算公式如下:

(1)

式中:Si、Sj分别为研究期始、末某土地利用类型的面积,km2;T为研究时段,a。

2.3 生态系统服务价值评估

2.3.1单位粮食产量的经济价值测算

谢高地等[12]的评估方法将全国范围内1 hm2平均产量的农田每年自然粮食的产值定义为单位面积农田生态系统一年的食物生产服务价值,即1个当量因子的经济价值,经测算,其值大致等于粮食单产价值的1/7,因为建设用地是一种特殊的自然-人工-社会作用形成的复合生态系统,对其生态系统服务价值进行估算涉及的问题复杂、评估数据获取困难,导致无法完全量化其生态系统服务价值,再加上国内外研究对建设用地生态系统服务价值的评估方法不一致,因此本研究在评估时将其忽略,单位粮食产量的经济价值测算公式如下:

(2)

式中:Ea为单位面积粮食产量的经济价值,元/hm2;P为陕西省2018年粮食的平均价格,为消除市场波动等其他因素对农产品价格的干扰,计算中P取值为2.21 元/kg;Q为陕西省1980—2018年粮食平均单产,取值是3 022.64 kg/hm2。

2.3.2生态系统服务价值系数动态调整

由于生态系统服务价值是不断发展、动态变化的,人们对生态资源的需求随着社会发展阶段而呈现“S”型的变化趋势,具体体现在经济、社会生活的不断发展和提高,人们对生态系统效用作用的支付意愿也会逐渐上升,该过程可以借助 Logistic生长曲线模型来阐明[27]:

(3)

Ent=Etc×Ptc+Etr×Ptr

(4)

(5)

式中:l为与现实支付意愿有关的社会发展阶段系数;Ent表示陕西省第t年恩格尔系数;Etc、Etr表示城镇和农村第t年恩格尔系数;Ptc、Ptr表示城镇和农村第t年人口比例;k为社会发展阶段系数;l陕西、l全国表示陕西省和全国的社会发展阶段系数。

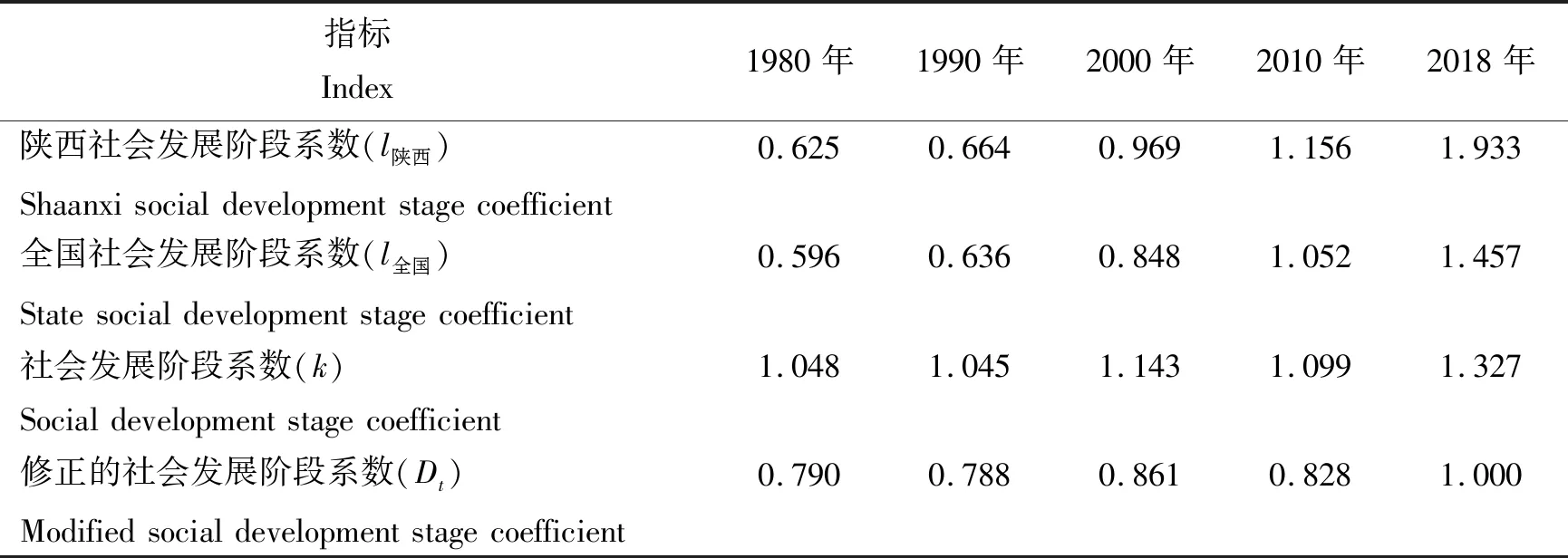

由于计算中采用2018年陕西省粮食作物不变价来测算单位粮食产量的经济价值,因此本研究将2018年设为基准年,以其他年份与基准年系数的比值作为修正后的社会发展阶段系数(表1),计算公式为:

表1 1980—2018年陕西省生态系统服务功能价值社会发展阶段系数Table 1 Ecosystem service function value social development stage coefficient in Shaanxi Province from 1980 to 2018

(6)

式中:kt为第t年社会发展阶段系数;Dt为修正的社会发展阶段系数。

2.3.3动态生态系统服务价值评估

基于Costanza等[10]的生态系统类型及其服务单价来核算生态系统服务价值的评估方法,结合陕西省社会发展阶段系数(Dt)逐年修正生态系统服务价值系数,修正后的生态系统服务价值评估模型如下:

(7)

式中:ESV为研究区生态系统服务总价值,亿元;Ai为第i类生态系统的面积,km2;Mij是第i类土地第j种生态系统服务功能所对应当量因子表数值;m为生态系统类型数;n为生态系统服务类功能项数;Ea表示单位面积粮食产量的经济价值,元/hm2;Dt为修正的社会发展阶段系数。

2.4 敏感性指数

利用敏感性指数(Coefficient of Sensitive,CS)[18]来反映生态系统服务价值对生态系统服务价值系数的依赖程度,是指生态系统服务价值系数变动1%引起生态系统服务价值的变化情况,计算公式如下:

(8)

式中:VCik和VCjk为调整前后的第k类生态系统单位面积生态系统服务价值系数,元/hm2;ESVi和ESVj分别为调整前后的生态系统服务总价值,亿元。如果CS<1,表明ESV相对于VC是缺乏弹性的,即生态系统服务价值对价值系数不敏感,其准确度较高,研究结果可信;反之,如果CS>1,表明结果可信度低。

2.5 生态经济协调度

生态经济协调度(Eco-economic harmony index,EEH)[28]模型是通过比较一个地区生态环境和经济发展速度的定量分析来衡量该地区的生态与经济发展是否协调,指研究期内单位面积生态系统服务价值的变化率与单位面积GDP变化率之比,具体计算如下:

(9)

式中:ESVpm、ESVpn分别为研究区某时期始、末年份的单位面积生态系统服务价值,万元/km2;GDPpm、GDPpn为研究区某时期始、末年份的单位面积GDP,万元/km2。当EEH≥1时,表示生态经济高度协调;当0.5≤EEH<1时,表示生态经济中度协调;当0≤EEH<0.5时,表示生态经济低度协调;当-0.5≤EEH<0时,表示生态经济低度冲突;当-1≤EEH<-0.5时,表示生态经济中度冲突;当EEH<-1时,表示生态经济高度冲突。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化分析

3.1.1土地利用时空演变

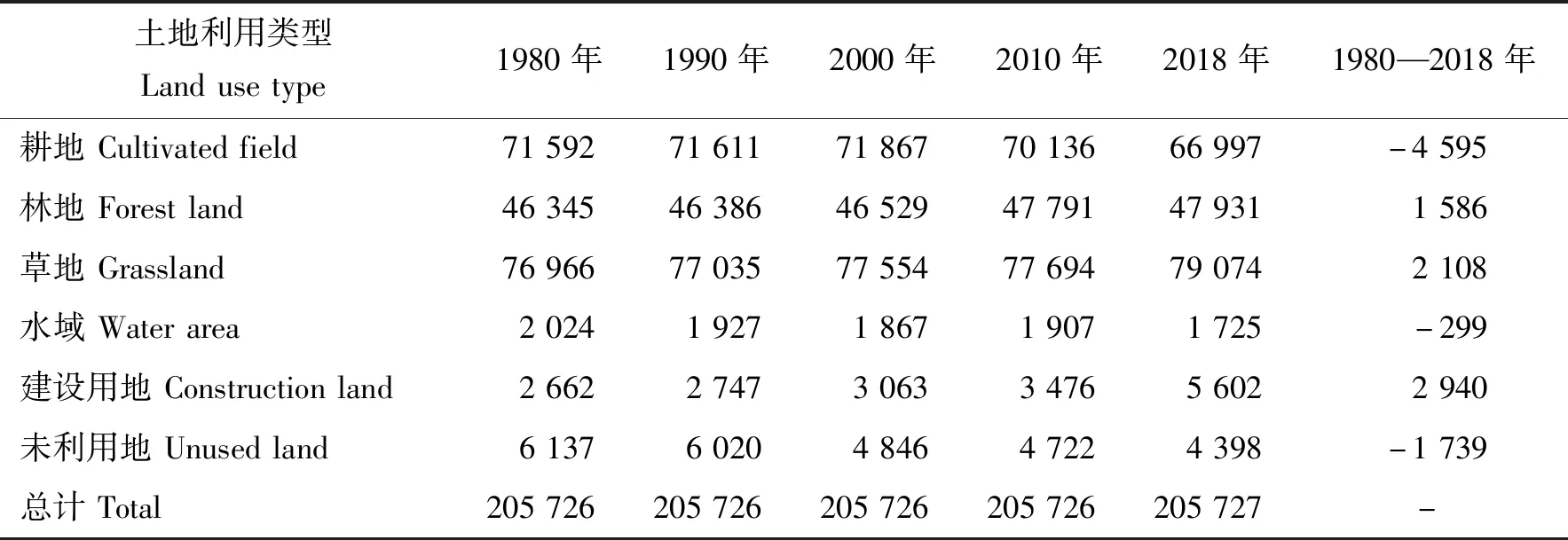

1980—2018年陕西省土地利用变化情况见表2。由表2可知:1)在数量上,土地利用类型主要以草地、耕地和林地为主,共占总面积的94%~96%,水域面积最小,仅占0.84%;2)在空间格局上,关中平原作为西北地区重要的粮食生产基地,是陕西省耕地的主要集中分布区域,林地主要分布在秦岭南麓和陕北的子午岭、黄龙山地区,草地分布范围较广,但集中于陕南和陕北地区,建设用地以西安为代表,水域和未利用地分别集中于汉江流域和毛乌素沙地南部。各地类变化情况如下:面积变化最大的地类为耕地和建设用地,1980—2018年耕地面积减少了近6.4%,而建设用地面积较1980年增加了1.1 倍,建设用地增加尤其以关中地区最为明显;林地面积增加。在2000年后增幅较大,得益于1999年陕西省全面实施退耕还林政策以及造林绿化进程持续推进;草地面积的增加在2018年达到79 074 km2;水域面积略有减少,与1980年相比,减少了299 km2,这可能与区域城市化和人类活动有关;未利用地减少约28%,表明毛乌素沙地生态环境好转趋势显著。

表2 1980—2018年陕西省土地利用变化情况Table 2 Land use change in Shaanxi Province from 1980 to 2018 km2

3.1.2土地利用转移分析

从土地利用转移矩阵可以看出(表3):在转出数量上,1980—2018年草地转出面积最大,为33 129.49 km2,其次为耕地和林地,转出量分别为32 256.43、16 330.20 km2。其中:耕地主要转移为草地、林地和建设用地,因为城镇化建设占用了大量的耕地,以及退耕还林(草)政策实施从一定程度上导致耕地面积减少;草地主要转移为耕地和林地,转移面积分别为19 691.99和11 504.65 km2;林地主要转为草地和耕地,此变化原因可能为早期城市扩张林地开垦为耕地或退化演替为草地。耕地和草地是建设用地的主要转入来源,耕地转为建设用地的面积为3 025.91 km2。从转出率来看:水域有47.8%转向耕地,进一步验证受人类活动的影响造成陕西省水域面积的显著减少。未利用地中有近63.6%转向草地,这主要是由于施行陕北生态恢复工程,明显提高了毛乌素沙地的植被覆盖度,进一步加速了土地利用转变。

表3 1980—2018年陕西省土地利用转移矩阵Table 3 Transfer matrix of land use in Shaanxi Province of 1980 to 2018 km2

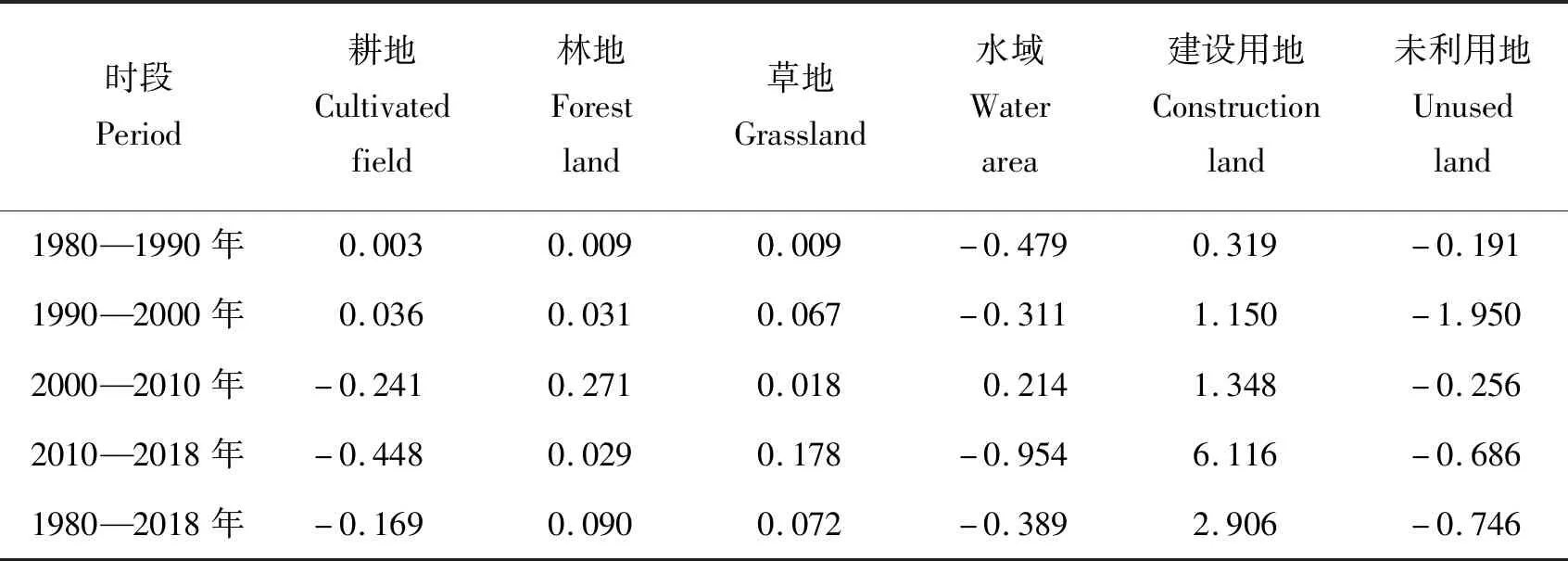

3.2 土地利用变化动态度分析

利用式(1)计算得出1980—2018年陕西省土地利用变化动态度(表4)。各地类变化速率由大到小为:建设用地>未利用地>水域>耕地>林地>草地,其中,建设用地增加幅度最大。耕地和未利用地的单一土地利用动态度为负值,说明两者面积呈减少趋势。4 个研究时段内,未利用地的单一土地利用动态度一直为负值,耕地和林地的单一土地利用动态度均低于1%,建设用地的单一土地利用动态度逐年攀升,2010—2018年值最大,为6.116,表明在此时间段,建设用地变化剧烈。

表4 1980—2018年陕西省单一土地利用变化年动态度Table 4 Dynamic degree of annual single land use change in Shaanxi Province from 1980 to 2018 %

3.3 生态系统服务价值变化

3.3.1各地类生态系统服务价值变化

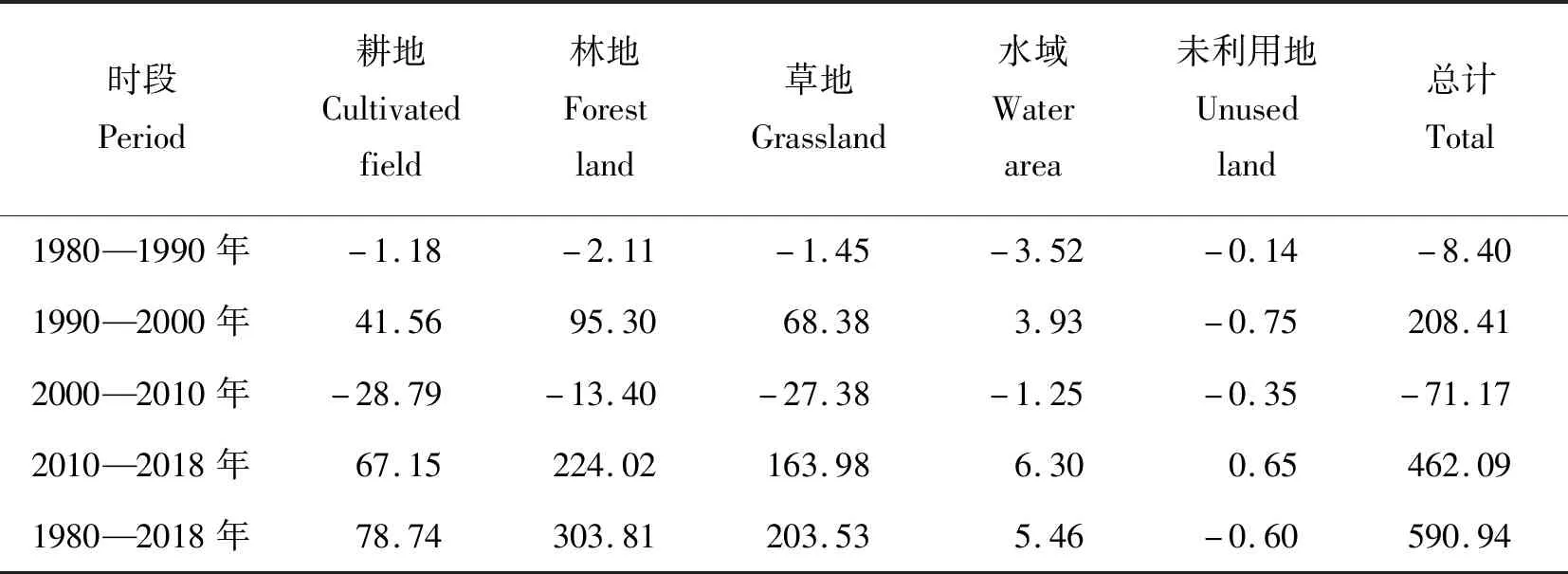

陕西省1980、1990、2000、2010和2018年生态系统服务总价值分别为2 161.46、2 153.06、2 361.47、2 290.30、2 752.39 亿元,总体呈现增加的趋势。近40年增加了590.94 亿元,具体为1980—1990年减少了8.40 亿元,1990—2000年增加了208.41 亿元,2000—2010年减少了71.17 亿元,2010—2018年增加了462.09 亿元(表5)。4 个研究时段内,耕地、草地和林地生态系统服务价值均为总价值构成的主要部分,草地、耕地和林地也是陕西省主要的3种土地利用类型,林地产生的生态系统服务价值最大,大约占总生态系统服务价值的46%,水域和未利用地由于占地面积较少,产生的生态系统服务价值也较小,除未利用地外,其他土地利用类型的生态系统服务价值均呈现波动上升的变化。

表5 1980—2018年陕西省土地利用类型生态系统服务价值变化Table 5 Land use type ecosystem service value changes in Shaanxi Province from 1980 to 2018 亿元

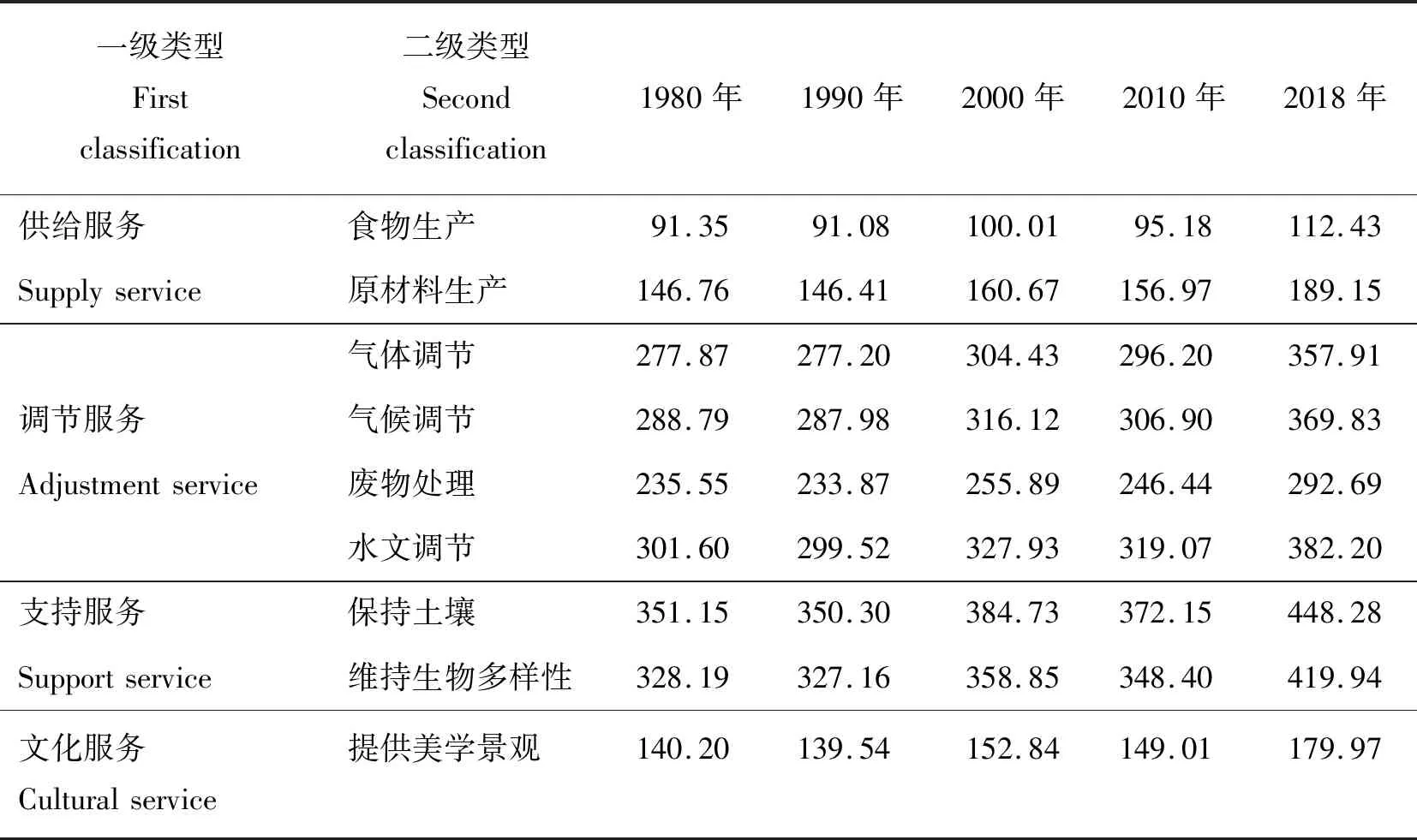

3.3.2各单项生态系统服务价值变化

1980—2018年陕西省各单项生态系统服务价值从高到低依次为:保持土壤、维持生物多样性、水文调节、气候调节、气体调节、废物处理、原材料生产、提供美学景观、食物生产(表6)。支持功能和调节功能的生态系统服务价值对陕西省生态系统服务总价值的贡献率远大于供给功能和文化功能,恰好反映了陕西省土地利用类型的分布格局和变化情况,以林地和草地生态系统为主,且面积不断扩大,而耕地面积持续减少。其中,水文调节功能对陕西省生态系统服务总价值贡献较高,这是因为水文调节功能主要由水域、林地等提供。一方面林地面积增加;另一方面虽然水域面积在陕西省总面积中所占比例最少,但是陕南地区水资源量较大,作为南水北调中线工程重要的水源区提供了极其重要的生态系统服务功能,特别是水文调节。近40 年各单项生态系统服务价值均有不同程度的增加,原材料和气体调节生态系统服务价值增幅最大,分别为 28.9%、28.8%,食物生产增幅最小,为 23.1%。

表6 1980—2018年陕西省各单项生态系统服务价值变化Table 6 Single ecosystem service value changes in Shaanxi Province from 1980 to 2018 亿元

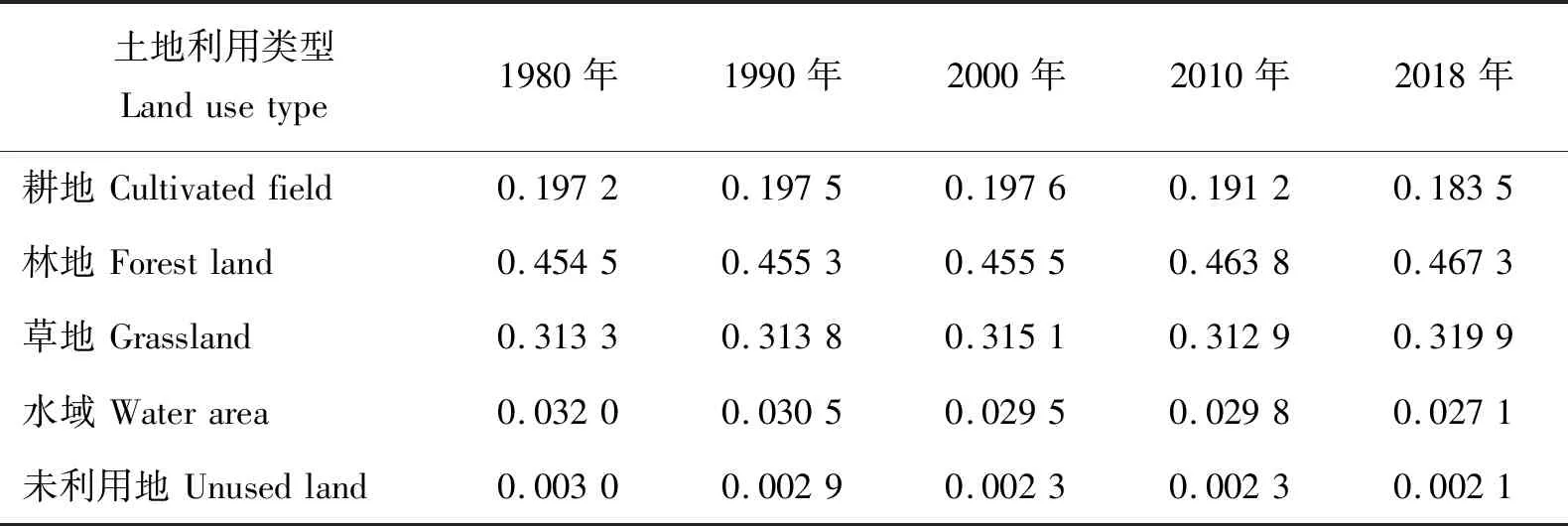

3.4 敏感性分析

根据式(4)计算得出陕西省生态系统服务价值的敏感性指数(表7)。由表7可知,各地类的敏感性指数均小于1,说明生态系服务价值总量对其生态系统服务价值系数缺乏弹性,所采用的生态系统服务价值系数适合研究区的情况,研究结果可信。1980—2018年各地类敏感性指数值由大到小排序依次为林地>草地>耕地>水域>未利用地。以上结果表明,林地对生态服务总价值的贡献力度最大,相反,未利用地的贡献作用最小;耕地的敏感性指数呈现先增加后减少的趋势,尤其在近几年,下降趋势明显,表明耕地对生态系统服务价值的作用减弱;林地的敏感性指数相反,表现出显著的上升趋势,表明陕西省生态修复工程对提高区域生态系统服务价值具有积极影响;草地的敏感性指数呈现增大-减小-增大的变化;水域生态系统服务价值变化对陕西省生态系统服务总价值产生先缩小、后放大、再缩小的变化;未利用地的敏感性指数接近于0,表明未利用地生态系统服务价值变化对陕西省生态系统服务总价值的影响不大。

表7 陕西省生态系统服务价值的敏感性指数Table 7 Sensitivity index of ecosystem service value in Shaanxi Province

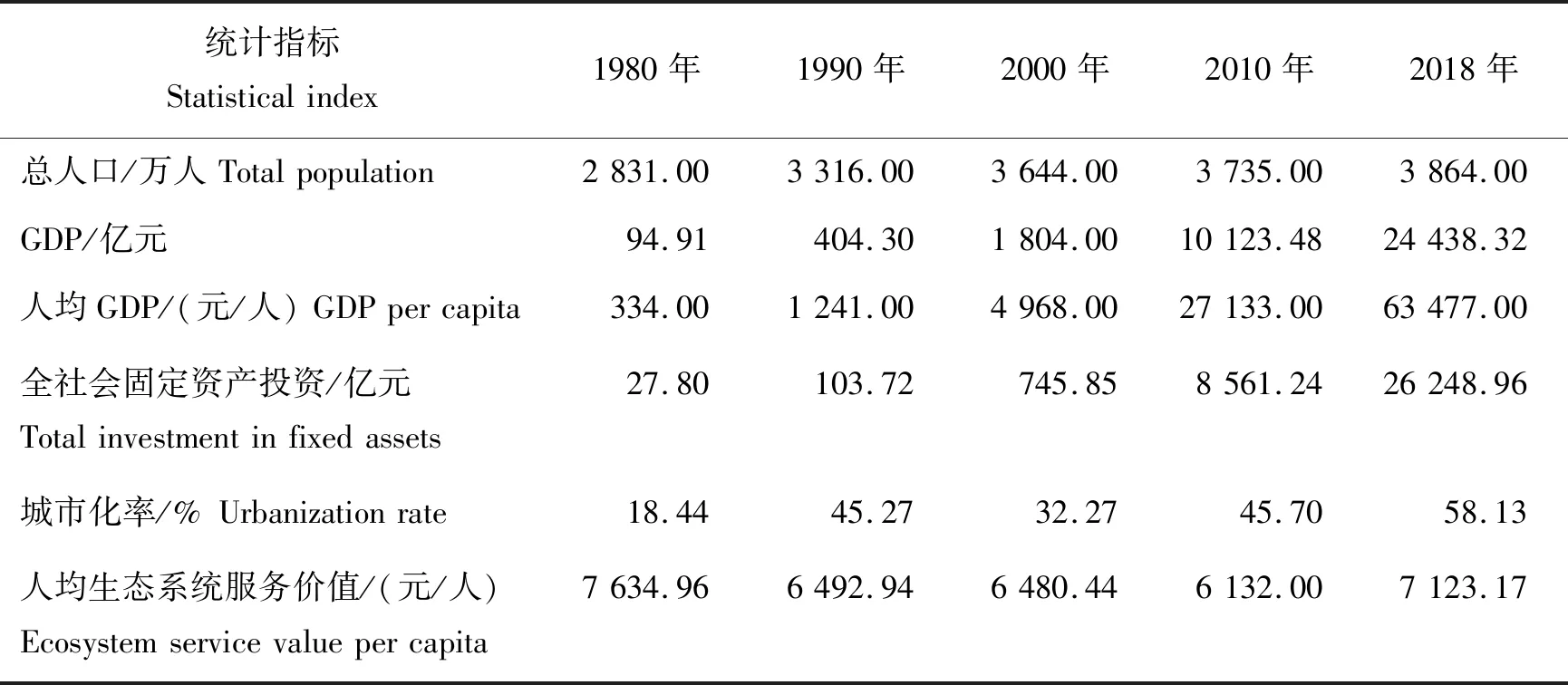

3.5 生态系统服务价值与社会经济发展关系

1980—2018年,陕西省人口、GDP、人均GDP、全社会固定资产投资、城市化率都呈明显增长的趋势,而人均生态系统服务价值总体呈现出下降的趋势(表8)。利用SPSS软件对近40 年陕西省人均生态系统服务价值与社会经济发展数据进行Pearson相关系数分析(表9)可知,人均生态系统服务价值与人口和城市化率之间存在负相关关系,相关系数分别为-0.593和-0.416。2018年的人均生态系统服务价值较1980年的减少,说明近40 年随着人口增加、城市化建设不断推进,人们对生态环境的需求和支付意愿增大,社会经济的快速发展确实影响着社会生态系统服务。进一步利用式(9)计算可得,陕西省1980—1990年、1990—2000年、2000—2010年、2010—2018年和1980—2018年的EEH值分别为 -0.001、0.028、-0.007、0.143 和0.001。1980—2018年陕西省的整体生态经济表现为低度协调,说明陕西省生态环境与经济发展整体上处于低度协调的状态;1980—1990年和2000—2010年陕西省的整体生态经济表现为处于0值附近的低度冲突状态,说明经济发展对生态环境产生了一定的负面影响;1990—2000年和2010—2018年陕西省的整体生态经济表现为低度协调,表明人们在追求经济发展的同时更加注意对生态环境的保护。为了使陕西省生态经济更加协调,人均生态系统服务价值占有量提高,在未来的城市和社会经济发展的过程中应该更加注重生态文明建设,加大对生态环境的建设和保护,坚持创新、绿色、协调发展。

表8 1980—2018年陕西省社会经济发展情况Table 8 Social and economic development of Shaanxi Province from 1980 to 2018

表9 生态系统服务价值与社会经济发展的相关分析Table 9 Correlation analysis of social and economic development of ecosystem service value

4 讨 论

本研究采用社会发展阶段系数对生态系统服务价值当量因子表进行修正,构建生态系统服务价值动态评估模型,评估了1980—2018年陕西省生态系统服务价值的动态变化情况,并对其敏感性以及与社会经济发展关系进行分析。本研究结果可为定量了解陕西省生态系统服务价值及其变化特征提供科学参考。当然,有关建设用地的生态系统服务价值计算,目前研究评价方法仍存在争议,本研究未计算建设用地的生态系统服务价值;生态系统服务价值受多种因素的影响,在修正时考虑因素不够全面,从而影响评估结果。因此,在计算生态系统服务价值时,全面考虑多种因素和对建设用地的生态系统服务价值估算将是以后的研究重点,以期达到对区域生态系统价值更加合理的评估。

5 结 论

1)陕西省土地利用时空变化存在异质性,土地利用类型以草地、耕地和林地3 种类型为主,6 种土地利用类型呈现明显的地域分布特征。1980—2018年,陕西省耕地和未利用地面积减少,林地、草地和建设用地面积增加,水域面积略有减少。各地类之间转移频繁,耕地转出面积为32 256.43 km2,主要转化为林地、草地和建设用地。各地类的土地利用变化动态度差异明显,其中建设用地的土地利用变化动态度最大,草地的土地利用变化动态度最小。陕西省应加强对耕地的保护,改变农业种植模式,精简用地,提高土地利用效率,控制建设用地持续扩张,确保土地利用实现可持续性发展。

2)1980—2018年陕西省生态系统服务价值总体上增加,1980、1990、2000、2010和2018年生态系统服务总价值分别为2 161.46、2 153.06、2 361.47、2 290.30、2 752.39 亿元。在各种土地利用类型中林地产生的生态系统服务价值最大,其次是草地和耕地,未利用地产生的生态系统服务价值最小,土地利用和生态系统功能相互影响。陕西省支持功能和调节功能生态系统服务价值最大,各单项生态系统服务价值从高到低依次为:保持土壤、维持生物多样性、水文调节、气候调节、气体调节、废物处理、原材料生产、提供美学景观、食物生产。为了不断提高省域的生态系统服务价值,应合理利用各种类型的土地资源,创新发展思路,让生态文明融入发展的全过程。

3)研究时段内陕西省不同土地利用类型的敏感指数均小于1,说明所采用的生态系统服务价值系数适合研究区的情况,其研究结果是可信的。1980—2018年敏感性指数值由大到小排序依次为林地>草地>耕地>水域>未利用地,研究期间林地和草地对陕西省生态系统服务价值的贡献率较大。近40 年来,陕西省人均生态系统服务价值与人口和城市化率之间存在负相关关系,陕西省生态环境与经济发展整体上处于低度协调的状态,社会经济的快速发展影响着社会生态系统服务。在生态文明社会建设的大背景下,要增强生态经济协调度,实现土地-经济-生态-人类和谐发展。