乡村振兴背景下遗址保护与村庄发展策略研究

——以昌邑故城址为例

马金剑高宜生王代赟吕晓田

(1.山东建筑大学 建筑文化遗产保护研究所,山东 济南250101;2.山东省乡土文化遗产保护工程有限公司,山东 济南250101;3.山东建筑大学 建筑城规学院,山东 济南250101;4.西安建筑科技大学 建筑学院,陕西 西安710000;5.济南市自然资源和规划局 编研中心,山东 济南250101)

0 引言

遗址作为历史变迁的见证、文化的载体,具有极高价值[1]。 根据数据统计,截止2019 年全国重点文物保护单位中23.5%为古遗址,其中七成古遗址与村庄存在空间重叠。 遗址的保护与村庄的发展矛盾冲突较大,特别是十九大报告提出乡村振兴战略以来,村庄发展的诉求愈加强烈,但遗址的不可再生性决定了遗址区村庄在乡村振兴过程中比一般村庄面临更为复杂的形势。 村庄发展受到遗址保护的限制,难以按照正常的发展思维进行产业发展与基础设施建设;而在快速城镇化与新农村建设的背景下,村庄建设活动对遗址的保护产生了前所未有的冲击。 在此局面下,遗址保护与遗址区村庄的关系正越来越多的引起学术界的关注,但相关研究多集中在遗址保护[2-3]、村民活动对遗址造成的破坏[4]、遗址区内外发展不平衡[5]等方面,对遗址保护与遗址区村庄发展协同层面的研究较少。 此外,综合村庄对遗址保护的影响,在遗址保护规划中,对遗址区村庄更多的是采取整体搬迁策略,较少考虑遗址区村民的实际利益与现实环境。

遗址的存在是村庄发展不可回避的必然要素,而遗址区村民生活质量及其保护态度与行为直接影响遗址保护与遗址地发展。 乡村振兴的背景下,如何通过遗址保护、村民调控、改善民生等策略,实现遗址保护与村庄发展的协同,对历史文化的传承与农村社会经济的振兴均具有重要意义。 文章以昌邑故城址与遗址区前昌邑、后昌邑、侯花园、城角刘等4 村为例,从遗址与遗址区村庄的矛盾入手,探寻问题本质,提出了遗址保护与遗址区村庄发展的协同策略。

1 昌邑故城址与遗址区村庄

1.1 昌邑故城址

昌邑故城址位于山东省巨野县县城东南27 km,其可考城市发展历史长达1400 ~2000 年,见证了春秋至北宋漫长历史时期内多个朝代政权的兴替、社会经济文化的发展、地理环境的变迁,是山东古代城市研究的重要案例。 2013 年,国务院公布昌邑故城址为第七批全国重点文物保护单位。

1.1.1 历史变迁

1980 年第二次全国文物普查中在城角刘村南沼气池发现了昌邑故城址城垣遗迹,随后当地文物工作部门分别于1982、2008、2017 年对昌邑故城址进行了文物调查。 昌邑故城址地区大致的历史脉络为:大汶口文化—商周时期,(不排除)该遗址区域可能有人类聚落(堌堆型);春秋时期,人们开始在此筑城并居住,战国时期得到全面发展;西汉时期,作为两代昌邑王都城及山阳郡治,是昌邑城在历史上的盛期;东汉—金元时期,城址区域逐渐衰落[6]。东汉为兖州刺史部(辖山阳郡等八郡国)治所,隋唐为县,宋降为镇,金—元末明初湮没于河水(金天德二年(1150 年)黄河大决;元至正八年(1348 年)黄河大决,明洪武七年(1374 年)黄河大决[7];明初以后至今,在昌邑故城址地区形成新的村庄和农耕区域。

昌邑故城址区域从史前(可能始自大汶口时期)至今均有人类聚落存在,但以金、元、明3 次黄河大决为转折,其人类聚落历史分为前后两段——前段即昌邑故城址从史前聚落发展为城市最终湮没于河水的连续演化过程,后段即明初黄河大决后在此逐渐形成并延续至今的新人类聚落(遗址区内现存村庄)。 历史上黄河多次大决造成的环境变迁是昌邑故城址消亡为遗址的主要原因,遗址区现状环境是变迁延续至今的状态,现状环境的特点决定了遗址区人类活动与遗址、环境互动关系的特点。 遗址区黄河下游冲积平原的农耕环境是区域历史环境变迁的真实反映。

1.1.2 现状特征

金—元末明初多次黄河大决造成了昌邑故城址区域自然环境的变迁,现昌邑故城址所在区域地势平坦、土层深厚,农业发达,呈现为人类主导下的平原农业生态景观:除村庄、道路以外的土地均被开垦为农田(包括灌溉渠道和其他农田水利设施);农田间树木稀疏,多沿道路、沟渠边缘种植,村庄内树木较多;当地农作物主要是大蒜、辣椒,采用沟渠方式灌溉。 昌邑故城址大部分遗址淤埋于现代地表以下,埋藏较深,地表村庄建设和耕作对遗址扰动较少,只有少部分埋藏浅或出露于现代地表的遗址易受到人类活动的影响。 也正是因为遗址淤埋较深,加上地下水和流沙层的存在,大大增加了考古工作的难度,致使目前从考古工作中得到的遗址信息非常有限。

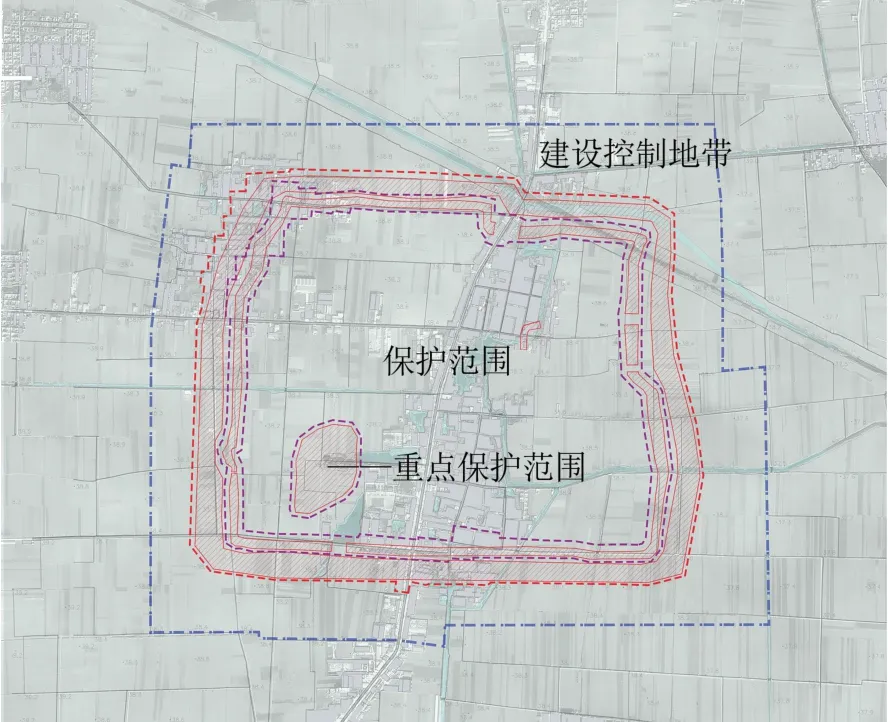

昌邑故城址现已基本探明了城垣、城壕的走向和范围,城址内中部偏东北处发现一处大型夯土带遗迹,西南部有一墓葬区,西北部有一窑址区,如图1 所示。 昌邑故城址平面呈不规则长方形,城垣南北长为1 294~1 479 m、东西宽为1 558~1 727 m,四角近圆形,东垣北段和北垣东段向城内收缩。 四面城垣上发现6 处缺口,其中西城垣靠北缺口已确定为城门。 西城垣南端现存一处马面,南北长为28 m、东西宽为15 m、突出城垣外侧为18 m。 城垣外环有城壕,城壕内侧距城垣外缘为20~30 m、城壕宽为78~98 m、深为3.3 ~5 m。 城内西南部墓葬区发现裸露墓坑及散落的石室墓构件;而东北城垣外约为320 m处,发现多座汉代单、双人石室墓。 城址西北部水塘北侧底部发现残存窑室,早前村民在此取土时发现多座较完整的窑址,现均已破坏。 城址中部偏东北处(后昌邑村前街东头变压器附近)探得大型夯土带遗迹,呈南北走向,长约为90 m、宽约为25 m、残高约为2.5 m,夯筑较差,具体范围和文化性质不详,《水经注疏》记载“(昌邑)大城西北有金城”,也与其有关[8]。

图1 昌邑故城址遗存分布图

除此之外,在西城垣南端的西门堌堆和北城垣东端的彭河水闸一带的地面和探孔采集到东周、汉、魏晋南北朝、隋唐等多个时期的陶片;城址内东北角彭河水闸西边河床上出土了3 个大小一样、形制相同的方柱形柱础。 此外,村民在早年的取土和耕作中发现有不同时期的文化遗物,包括铜弩机、铜箭簇、铁柱、陶壶、陶井圈、几何纹陶砖、外印绳纹内饰五铢钱纹的瓦片,以及石磨、石槽和饰有连珠纹的石碑座等[8]。 因当时条件受限,这些出土文物未能得以保护,也未能留下影像资料。

1.1.3 遗址价值

昌邑故城址有丰富的历史价值、科学价值、文化价值与社会价值,是华夏文明上古至中古时期城市发展的典型实例。 昌邑故城址与红土山汉墓等关联遗产,对于研究西汉诸侯王国制度、城市建设等有重要的意义。 其位置的确定,为研究春秋战国至唐宋时期黄河下游冲积平原地区的古水系、道路交通条件、城市体系等历史地理信息提供了一个明确的标志点,对于研究中国古代中型城市的择址、规划与建设具有重要价值,反映了黄河下游地区自然环境变迁与人类聚落兴废的关系,是从历史地理学层面研究该地区人地互动关系的重要例证。 昌邑故城址是区域文化建设战略的重要载体,对塑造地域文化形象、提升地方文化软实力和文化产业开发,以及地方民众向心力的凝聚具有重要的现实意义。

1.2 遗址区村庄

城址区内外分布着前昌邑、后昌邑、城角刘、侯花园等4 个行政村,如图2 所示。 4 个村的常住人口约为4 300 人,多以农耕(大蒜为主)为业,其建设用地面积共为92.3 hm2、农用地共为356.5 hm2。 受遗址保护限制,过去相当长的一段时间内发展、建设较为保守。 对比周边其他村庄,前昌邑、后昌邑、城角刘、侯花园4 村并未受国家“十一五”以来新农村建设、美丽乡村、村庄整治等行动计划的影响,使其经济实力、村庄面貌均处于明显落后位置。 前昌邑村曾为村镇政治经济中心昌邑乡,也因昌邑故城址的保护,使其发展受到限制,并于2001 年撤销并入大谢集镇。

图2 昌邑故城址与遗址区村庄关系图

4 个村现有总建筑面积近6 400 万m2,村民住房多为单层或双层坡顶的砖木结构建筑,另有少量土坯囤顶房。 整体来看,村庄建筑质量普遍较差。南北纵贯昌邑故城址中部的芙蓉路为主要的对外交通道路,当地商业、服务业集中布置于路两侧,包括中小学、便利店、卫生室等,基本能够满足村民日常生活所需。 因道路建设会对地下遗址造成破坏,村内除一两条主要道路为水泥路面外,其余均为土路,村民出行多有不便。 村内饮用水由镇统一供给,农业灌溉主要用地下水,依靠沟渠和机井引水。 村内排水主要靠道路两侧的简易明沟,污水未经处理直接排入坑塘,坑塘水质很差。 缺乏环卫系统,没有固体废弃物收集、清运设施,生活垃圾堆放于路口、村头、坑塘,生活环境很差。 当地村民燃烧秸秆做饭、取暖,对空气质量有一定影响。 电力电信架空敷设,线路混乱,存在一定的安全隐患。

综上所述,昌邑故城址的存在限制了当地村庄的发展与建设,而当地村民的生产生活对昌邑故城址的遗址本体和环境造成了不良影响,二者存在一定的矛盾与冲突。

2 二者矛盾分析与问题诊断

2.1 村民对遗址认同感差,村民活动破坏遗址

遗址的保护是一项社会公益事业[9],保护主体应为社会公众,尤其遗址区及其周边的村民是遗址最直接的守护者。 然而由于多种原因,昌邑故城址与遗址区村民之间并未形成良好的守护关系。 主要原因为:(1) 现状遗址区村民与古昌邑城人口并非紧密的延续关系,系为因水患打破后又重组的新的社会关系。根据《巨野县志(清康熙四十七年)》《简明中国移民史(1993)》《黄河变迁史(1957)》及村民访谈,可知,前昌邑、后昌邑、城角刘、侯花园均为汉朝建村,后因水患造成村社、村民消失。 洪武初年,朱元璋下令强移村民到此地开荒种田、建村立舍[10]。 不排除水患后,部分原昌邑城居民迁回该区域的可能性。 重新聚集起来的村民虽然在村名上保留了与昌邑城的关联,但其对昌邑故城的认识大都源于口口相传,对其文化选择接受的同时融入了其他文化,如移民文化、中原文化等,所以很难要求其像守护祖辈资产那样守护昌邑故城址。 (2) 由于考古工作的滞后、文化价值挖掘不足、宣传不到位等原因,当地村民不能充分认识到昌邑故城址的文化、价值,故很难要求其自发地守护昌邑故城址。 (3) 长期以来,重保护、轻利用的保护模式造成了该区域村民生活品质、经济实力与周边区域有明显差距,造成其心理落差和抵触情绪[11]。 为追求更好的生活水平,村民难免会做出破坏遗址的行为或阻止遗址保护的活动。

根据实地调研,村民对昌邑故城址的破坏主要表现在:(1) 建设取土破坏了文化层,且取土后因地势低洼,不断积水形成了坑塘,坑塘水的渗漏进一步对尚存的地下文化层造成侵蚀,如图3(a)所示。 根据村中老人介绍,在砖瓦房流行之前,昌邑故城址一带村庄多为土坯囤顶房。 在50、60 年代,昌邑故城址尚未被发现时,此地民房兴建达到高潮,村民多在村边、村内取土筑墙。 据统计,昌邑故城址内因建设取土形成的坑塘多达20 多处,其面积约为10 hm2、坑深为6~8 m。 而且由于当地尚未建立雨、污排水系统,使其随着道路两侧边沟排向地势低洼的坑塘,村民的日常垃圾也大都堆放于坑塘四周,使得坑塘内水体品质差、成分复杂,水中化学污染物渗入地下破坏了文化层,同时坑塘周边脏乱的环境也影响了遗产地的环境风貌。 (2) 房屋的新建、改建、扩建可能影响遗址环境风貌,且建筑基础可能会对文化层造成破坏,如图3(b)所示。 昌邑故城址一带的传统乡土建筑——土坯囤顶房通常没有地基,不会破坏地基文化层;20 世纪80、90 年代流行砖瓦房,大都为单层结构,其基础埋深约为0.5 m,而昌邑故城址城垣顶部埋深为0.3 ~1.5 m,位于城垣上部的房屋极有可能已经对城垣造成了破坏;2000 年以后,开始出现多层建筑、混凝土建筑,其基础埋深加大,达到0.5~2 m,虽然昌邑故城址整体淤埋较深,但不排除地基破坏文化层的可能,并且这些建筑品质低下、毫无特色,除实用价值外再无其他价值可言,其存在无疑是对昌邑故城址遗址风貌的破坏。 (3) 深耕农业与农业灌溉对遗址造成破坏,如图3(c)所示。 过去很长一段时间内,昌邑故城址一带农作物以小麦、玉米、高粱为主,其耕作深度约为0.4 ~0.7 m,耕作过程中极可能对埋深浅的文化层造成扰动。 为增加农民收入,2006 年巨野县调整农业种植结构,大谢集镇及周边区域大规模种植大蒜,大蒜属于浅根系蔬菜,根系主要分布在0.25 m 的表土层内,土壤翻耕深度为0.2 ~0.3 m,对土壤扰动较小。 从耕作深度看,这一调整保护了昌邑故城址的文化层。 但大蒜有喜湿、喜肥的特点,对于灌溉要求较高,特别是覆膜、壮苗、出薹、蒜膨大时期需水量更大。 经调查发现,昌邑故城址一带田间地头均挖有灌溉沟渠,其深度为1.5~3 m,沟渠纵横交错,连接着遗址东北角的彭河。 此外,田间还有机井,以备干旱时取地下水灌溉之用。 这种灌溉方式也造成了对昌邑故城址文化层的破坏。 除此之外,村民对昌邑故城址的破坏还包括修建的乡道Y036(芙蓉路)等道路、田间挖建的多处现代坟、树立的电线杆等。

图3 村民对昌邑故城址的破坏图

2.2 现有遗址保护模式限制了遗址区村庄的发展

遗址是其区域中不可忽视的客观存在,其不可再生性和脆弱性决定了必须将遗址保护放在首要位置,对其真实性、完整性保护是展示、开发利用等一切工作的前提。 但由于国内保护事业起步晚、经验不足,缺少先进保护措施、处理思维的指引,导致保护往往是僵硬的模板式保护,可操作性差,保护效果难以达到预期效果;而过去很长一段时间内,文物部门在我国行政体制中处于弱势地位,话语权较少,人力、财力也较为有限,导致遗址保护利用行动迟缓,并严重滞后于区域的规划建设行动。 国家或省级文物保护单位名录中的遗址,因文物主管部门态度强硬等原因在规划建设中较好的保护下来,但这种保护大都以规划发展建设绕路为代价。 一些好项目甚至没有进行可行性研究,只因遗址存在就择址他处,规划建设部门避重就轻而文物部门又缺乏主动性,部门间难以共同讨论二者是否有可融合之处,以及融合后是否会形成创新性亮点项目。 遗址区村庄,因遗址保护,不但产业类型受限,产业结构升级转型困难,就连现存产业活动包括农耕、养殖、制造加工等也需要限制规模甚至关闭,村民利益受到损害,而政府又缺乏相应补贴,村民对抗情绪只能与日俱增,而遗址成为发泄情绪的出口。 当村民意识到对抗、发泄也不能改变现状时,就会出现另一种局面,村中年轻、学历高、有能力的人逐步主动搬离遗址区寻求发展,这一部分人的出走进一步导致了遗址区的衰败,而这部分人原本可以成为遗址守护者的最佳人选,可以成为遗址区发展的直接推动者。 村民自发出走导致高能力者的严重流失,使得遗址区的村庄发展缓慢,逐渐落后于周边其他村庄。

3 昌邑故城址保护与遗址区村庄发展协同策略

3.1 坚守保护底线,保证遗址真实性与完整性

遗址等文物资源是所在区域产业转型升级和可持续发展的战略性资源[12],在文化、旅游产业链中具有基础性的地位和作用。 作为特殊的文化资源,其公益属性和不可再生性要求其保护利用必须有底线思维[13]。 只有真实完整地保护文物本体、文物信息及其相关环境,才能保证其文化内涵的完整性与真实性,才能世代传承[14]。 特别是随着时代与社会的发展,机械化、现代化更加普遍和提高,势必将对遗址产生更大威胁,坚守保护底线保证其真实性、完整性尤为迫切。

昌邑故城址属于城址类遗址,城墙内为其生产生活等一切活动的聚集区,城墙、城壕为外围防御体系。 根据《巨野县昌邑故城址考古调查勘探工作报告(2018)》,城壕范围与走向限定了文物本体的分布范围,可以较容易的划定其保护范围。 昌邑故城址地处黄泛区,遗存埋藏深,以及地下流沙层的存在,考古勘探工作实施难度大,城内遗存探明难度较大,并且遗址内未探明区域可能将长期存在。 考古工作的滞后使得昌邑故城址的构成、结构、形制、文化内涵等还较为模糊,针对文物本体实际情况制定明确、针对性的保护措施难度较大。 但从另一个角度考虑,埋藏深、考古困难,表明遗址保存好,不易于受到人为干扰,也就不需要给予特意的保护,淤积层、流沙层就是对其最好的保护。 经过上述分析,昌邑故城址的保护底线应该是明确的保护区划、保护区划管理规定与保护范围内不同埋深遗址的保护对策。

为保护昌邑故城址遗址本体的完整性与安全性,城壕外20 m 范围结合地形地物划定保护范围。并综合考虑前昌邑、后昌邑、侯花园、城角刘等4 村村庄建设活动、农田生产活动等可能影响昌邑故城址环境风貌的活动,保护范围外120 m 范围结合地形地物划定建设控制地带,如图4 所示。 保护范围和建设控制地带应依据相关法律、法规、文件进行管理。 保护范围内应根据文化层的埋深,结合各生产、生活及建设活动的扰土深度,严格管控其地表的土地利用方式,防止破坏遗址,如位于地表或地表以上的遗址,应采取抢救性保护,严控一切活动,避免对其造成破坏;位于地表以下且埋藏浅的,易于受到干扰的区域,禁止对土地进行扰动,仅可以从事地面及以上的生产生活活动;而位于地表以下且埋藏深的,不易受到干扰的遗址区,则可以适当放宽土地利用范围,以产生更多的土地效益。

图4 昌邑故城址保护区划图

3.2 合理调控与安置遗址区村民

长期以来昌邑故城址与前昌邑、后昌邑、侯花园、城角刘在空间上相互叠置、彼此关连。 若要保护遗址的安全性和整体性,对4 村村民合理调控与安置必须提上日程,而且任何一项不合理的调控与安置措施均有可能使村民的利益再受损,激化矛盾,进而危及到遗址区的社会稳定。

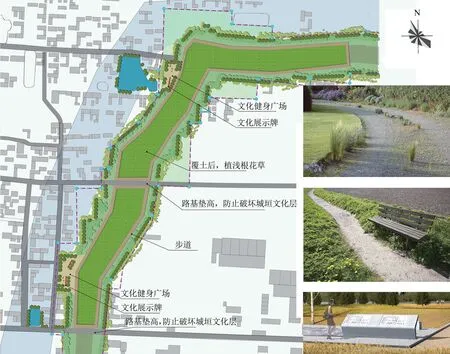

在保护底线思维下,并不必要将遗址保护范围内的村民全部搬迁安置他处。 部分区域遗址埋藏较深,位于地面下4 ~6 m,即便建设农房、挖建灌溉沟渠(防渗漏措施)也不会触及文化层,但在生产、建设活动前,需对地下遗存进行考古勘探,以明确文物性质,防止地表这些覆盖物影响后期考古的开展,需关注位于地表及地表以上与埋藏较浅易于受到干扰的遗址区域。 地表及地表以上的遗址主要包括西城垣南端、城垣东北角、西南墓葬区3 处,其中西城垣南端、西南墓葬区为农田,城垣东北角为彭河河道,此3 处均不是村庄建设用地,仅需对农耕活动、河道建设活动加以控制,不存在村民的调控与安置。 埋藏较浅易于受到干扰的遗址主要是昌邑故城址城垣区域,根据考古勘探报告,昌邑故城址城垣顶部淤深为0.3~1.5 m,其底部淤深为5.5~6.5 m。 城垣顶部淤埋浅,易于受到生产、生活及建设活动的干扰。 据调查统计,前昌邑、后昌邑、侯花园、城角刘等4 村共有126 处民宅和13 274 m2的建筑面积占压城垣遗址,或已经对城垣顶部造成破坏。 为保护城垣安全,需尽快将村民安置他处。 为了不对当地村民的生活造成过多不便,且尽量节约安置费用,可在4 村现有集体所有用地范围内实行土地功能的置换,将村民安置在保护范围外的就近区域,并结合实际情况给予一定的搬迁补助。 搬迁后,清理占压遗址的民宅,实施地表覆土保护,将用地调整为文物古迹用地。结合城垣展示、村庄文化建设,将该区域打造为城垣文化公园,作为昌邑故城址整体展示系统的一部分,同时也为4 村村民提供生活游憩空间,如图5 所示。此外,因为昌邑故城址尚存大量未探明区域,随着后续考古勘探工作的开展,极有可能发现其他埋藏浅易于受到人为干扰的遗址区,所以应该保持村民调控与安置的动态性。

3.3 增强村民文化认同,逐步建立遗址保护利用的公众参与机制

昌邑故城址历经千年,蕴含着丰富的价值内涵,接受和继承其价值内涵最直接的便是遗址区村民。潜移默化的文化辐射与熏陶逐渐在村中形成一种文化特质,甚至成为遗址所在区域村民的精神寄托。遗址与所在区域村民之间早已在悠久的历史变迁中形成了持续的、隐藏的历史、依存关系,即便是该区域社会关系曾因黄河大决打破并重组。 遗址为区域生产生活、社会关系提供空间和资源,为村庄文化建设提供历史文化氛围,为村民追求精神文化提供养分,而村民为昌邑故城址提供的是一种静态的守护、保护,二者关系平衡稳定、和谐共生。 现状中所呈现的这种冲突与矛盾,是在1992 年被公布为省级文物保护单位之后,巨野县文管所介入遗址管理,对遗址隔绝式保护,村民利益受损开始的。 原本的依存、融合、认同,转变为现在的对抗,成为昌邑故城址保护利用中的阻碍。

为更好地保护利用昌邑故城址,应尽快改变矛盾局面,恢复并增强村民对遗址的文化认同。 应改变固有保护模式,在昌邑故城址的保护中坚守底线思维,并应在保证遗址真实性、完整性的基础上,减少对遗址区村民的限制,使遗址区村民能够相对自由地开展生产生活活动。 此外,原先村民对昌邑故城址的文化大都源于口口相传,是一种简单的、浅层次的认识,并没有认识、接受其较为完整的文化价值内涵的途径,需要文物主管单位、基层行政单位、村民委员会加强文化价值宣传,增强村民对遗址的文化认同,以重新建立村民的守护心态,形成村民自发保护遗址的局面。

图5 城垣遗址文化休闲公园图

应逐步建立遗址保护利用的公众参与机制,增强村民的使命感和责任感,以主人翁的姿态对待遗址,以利于遗址的可持续保护利用;村民可以充分表达观点和诉求,争取自身利益,缓解不必要的社会矛盾,村民共享遗址活化利用带来好处,从而实现了遗址保护与遗址区村庄发展的协同。

3.4 推进遗址区村庄民生改善,实现乡村振兴

遗址区村民对遗址的对抗情绪根本上源于遗址区内外发展的不平衡[15]。 改变遗址区贫穷落后的状态,缩小与周边地区发展差距,改善民生,实现遗址区村庄的乡村振兴是化解矛盾的关键。 乡村振兴战略提出了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20 字总要求,对其正确理解与合理运用将有助于理清思路并制定民生改善的有效措施。 根据乡村振兴战略总要求,结合前昌邑、后昌邑、侯花园、城角刘等4 村的实际情况,可从3 个方面推进该区域村镇民生改善,即:(1) 改善公共设施,优化基础设施 调研发现,4 村的商店、卫生室、学校等服务设施基本能够满足村民的使用,但均缺少公共活动空间,增加公园、广场、绿地等公共活动空间,美化村庄环境,有助于丰富村民日常生活,增强村民生活幸福感。 可将村内坑塘进行环境整治,打造为休闲娱乐的滨水空间,为保护昌邑故城址,对坑塘底部进行防渗处理尤为必要;为保护遗址需要而拆迁部分建筑后留下的空地,可结合遗址展示打造为遗址文化公园,为村民提供一定的休闲娱乐空间。 (2) 推动产业转型升级,提高村民收入 4 村村民多以种植大蒜为生,收入较低,且受气候、市场等因素影响较大。 以传统大蒜种植为基础,深加工延长产业链条,将大蒜由农货变为商品,并借助电商平台直供直销,创新销售渠道,将有效提高村民收入。 此外,可借助昌邑故城址文化价值,打造昌邑故城址文化休闲园,形成文化休闲产业,吸引周边及外地游客来此游玩,以带动区域经济的发展。 (3) 增强文化自信,丰富精神生活 针对村民闲暇时生活单一、娱乐活动偏少的现状,设置文化活动中心,鼓励当地村民组织各类文化活动,并结合遗址文化公园建设,打造独属精神地标,提高村民对区域的文化认同与情感依赖,从而实现对家园的自发守护,最终助力于昌邑故城址的保护利用。

3.5 融入区域发展,加强关联文物间的协作

昌邑故城址地处黄泛区,因淤积层与流沙层的存在考古勘探难度大,从考古中得到的遗址信息有限,现有信息多来自对文献古籍的梳理,导致了昌邑故城址“有说头、没看头”的尴尬局面。 融入区域发展,加强关联文物间的协作可有效破解这一局面。昌邑故城址东北12 km 处的禹梁山(红土山)汉墓为第一代昌邑王刘髆之墓,该墓以北约1 km 处的金山崖墓为第二代昌邑王、汉废帝刘贺的废冢,三者之间的协作将为昌邑故城址的保护利用开创新的局面,同时昌邑故城址为巨野县区域旅游体系中重要节点,其展示利用能够扩充丰富巨野旅游历史文化内涵。 江西南昌有刘贺被封为海昏侯后所建的紫金城及墩墩海昏侯刘贺墓园,该遗址出土了青铜器、漆木器、金玉器、纺织品、简牍、彩绘漆棺、陪葬马车、钱币等一万余件(套),数量、品类均创我国汉墓考古之最。 据相关文献记载,汉宣帝元康三年(公元前63 年)刘贺在豫章郡海昏县(今江西南昌)时,从昌邑城带走了大量钱财器物,海昏侯国系列遗址的出土文物为昌邑故城址文化展示提供了新途径,可向南昌汉代海昏侯国遗址博物馆借藏品进行展出,也可复制部分藏品建设昌邑故城址博物馆进行展示。此外,2018 年初,江西南昌启动了汉代海昏侯国遗址申报世界文化遗产的工作,并着力打造的南昌汉代海昏侯国遗址公园。 昌邑故城址、南昌海昏侯国系列遗存分别为刘贺称帝前后的居住地,二者之间具有强烈的文化关联性,昌邑故城址应加强与南昌海昏侯国系列遗存的展示、利用和协作,相互带动以求共赢。

4 结语

相比于一般村庄,地处遗址区的村庄在乡村振兴过程中面临更为复杂的局面。 重保护、轻利用的限制型保护模式,阻碍了村庄的发展,导致遗址区村庄明显落后于周边其他村庄;村民对遗址认同感弱,村庄建设、农业生产等活动对遗址造成破坏。 文章基于历史文献梳理、现状调研、村民访谈,针对全国重点文物保护单位昌邑故城址保护与遗址区前昌邑、后昌邑、城角刘、侯花园等4 村发展之间的矛盾冲突,提出了遗址保护与遗址区村庄发展的协同策略,遗址是特殊的文化资源,其保护必须具有底线思维,只有保护了遗址的真实性、完整性,才能保证其可持续发展利用;遗址与遗址区村庄在空间上相互叠置,为保护遗址的安全,对村民调控与安置是必要的,但没有必要对保护范围内全部村民均施行搬迁,可根据遗址埋藏深度及受干扰难易程度决定是否搬迁;增强村民对遗址的文化认同,并建立遗址保护利用的公众参与机制,有利于遗址的可持续保护利用;改善民生,实现遗址区村庄的乡村振兴是化解遗址与遗址区村庄村民矛盾冲突的关键;融入区域发展,加强与红土山汉墓、金山崖墓、江西南昌汉昏侯国系列遗址等关联文物间的协作,有效破解昌邑故城址考古信息有限的问题。