限制性液体复苏方式对多发伤合并休克患者凝血功能及炎症因子水平的影响

董宏伟

(确山县人民医院急诊科,河南 驻马店 463200)

多发伤具有伤情复杂、严重、变化快以及休 克率高、感染率高、死亡率高的特点,常见于严重的交通事故、意外损伤和自然灾害。该症患者早期多因大出血而合并休克症状,治疗主要包括维持换气、支持心泵、控制出血等,尤其是通过液体复苏(输液、输血等)以扩充血容量、纠正代谢性酸中毒来改善循环[1-2]。传统观点认为尽早、尽快进行充分液体复苏可以抑制休克发展,但容易出现代谢性酸中毒、血栓移位等并发症,治疗效果不佳。限制性液体复苏主要指多发伤、机体存在活动性出血且合并休克时,通过对输注液体的速度进行控制,直至彻底止血的治疗方式,该方式通过改善血液动力学,增加组织脏器灌注量,降低血管阻力,进而有效改善机体微循环,控制休克进一步发展;限制性液体复苏在适度恢复器官、组织血流灌注,改善氧供的同时,可有效减少血液稀释后携氧能力的降低以及凝血功能障碍、组织水肿等情况,降低多脏器功能衰竭发生风险[3-4]。本研究旨在探讨限制性液体复苏方式对多发伤合并休克患者凝血功能及炎症因子水平的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年1月至2019年1月在我院进行治疗的120例多发伤合并休克患者为研究对象,采用随机数表法将所有患者分为2两组,分别为对照组(n=60)与观察组(n=60)。所有患者均知情且签署知情同意书。对照组男性39例,女性21例;年龄35~52岁,平均年龄40.56±4.28岁;受伤至就诊时间15~120 min,平均42.15±3.26 min。观察组男性40例,女性20例;年龄32~55岁,平均年龄40.28±4.64岁;受伤至就诊时间20~115 min,平均42.23±3.15 min。对照组与观察组基线资料差异不显著(P>0.05),具有可比性。本研究经伦理委员会批准通过。

1.2 入选标准

1.2.1 纳入标准

①均符合2010年制定的《多发伤病历与诊断:专家共识意见》[5]中相关诊断标准;②临床资料完整者。

1.2.2 排除标准

①合并重大外伤手术史者;②凝血功能障碍者;③合并恶性肿瘤、高血糖、高血压、冠心病等疾病者。

1.3 方法

患者入院后均持续监测其血压、脉搏、呼吸等生命体征,予以清除呼吸道分泌物和血管、简单固定骨折处、止血、血常规检查、血气分析等。在此基础上,对照组患者予以积极液体复苏:早期足量快速补液,直到患者收缩压>90 mmHg。观察组患者予以限制性液体复苏:液体输入速度以早期稍快,逐渐调整速度,平均动脉压达到50~70 mmHg,即能满足重要脏器的基本灌流,然后尽快进行必要的手术治疗。所有患者液体复苏均按照20 g·kg-1静脉注射羟乙基淀粉130/0.4氯化钠(北大医药股份有限公司,国药准字H20064367,规格:500 ml)。

1.4 评价指标

1.4.1 凝血功能评价

分别于治疗前、治疗后3 h采集两组入选者肘静脉血4 ml于抗凝管,离心(3000r)分离血浆,采用全自动血凝分析仪(CA-510)测定凝血酶时间(Thrombin time,TT)、部分凝血活酶时间(Activated partial thromboplastin time,APTT)、凝血酶原时间(Prothrombin time,PT)水平。

1.4.2 炎症因子测定

比较两组治疗前、治疗后3 h的炎症因子水平:抽取肘静脉血4 ml,离心(3000 rpm)分离血清,采用酶联免疫吸附法测定白细胞介素-1β(Interleukin-1e,IL-1r)、白细胞介素-6(Interleukin-6,IL-6)、肿瘤坏死因子-α(Tumor necrosis factor,TNF-r)水平。

1.5 统计学方法

所有数据经SPSS18.0软件分析处理,计量资料以均数±标准差(¯±SD)表示,采用t检验,计数资料用%表示,采用X2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 凝血功能指标

与治疗前相比,各治疗组治疗后3 h的PT、APTT、TT均明显增加(P<0.05),其中观察组增加幅度较小(P<0.05),见表1。

表1 治疗前、治疗后3 h患者凝血功能比较(¯±SD,n=60)

表1 治疗前、治疗后3 h患者凝血功能比较(¯±SD,n=60)

注:与对照组相比,*P<0.05;与治疗前相比,#P<0.05。

组别 PT (s) APTT (s) TT (s)治疗前 治疗后3 h 治疗前 治疗后3h 治疗前 治疗后3 h对照组 9.21±1.25 11.57±1.82# 27.96±3.02 37.22±3.63# 10.85±1.86 17.13±2.18#观察组 9.27±1.19 10.56±1.52*# 28.01±2.98 32.54±3.52*# 10.92±1.64 14.32±2.14*#

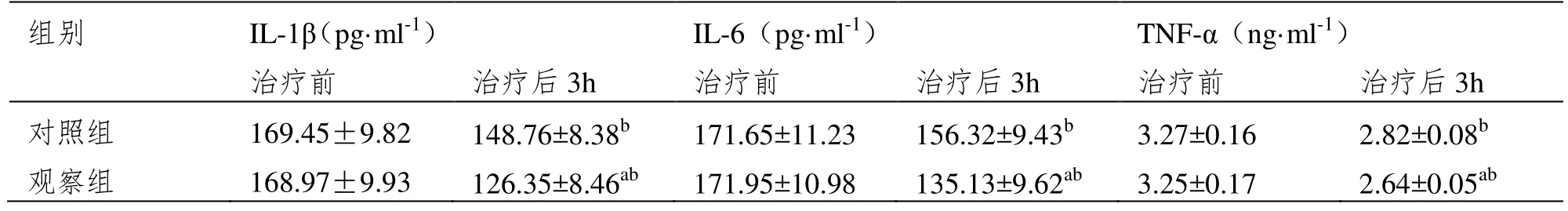

2.2 炎症因子

与治疗前相比,各治疗组治疗后3 h的IL-1相、IL-6、TNF-相水平均明显降低(P<0.05),其中观察组降低更为显著(P<0.05),见表2。

表2 治疗前后两组患者炎症因子水平比较(¯±SD,n=60)

表2 治疗前后两组患者炎症因子水平比较(¯±SD,n=60)

注:与对照组相比,aP<0.05;与治疗前相比,bP<0.05。

组别 IL-1β(pg·ml-1) IL-6(pg·ml-1) TNF-α(ng·ml-1)治疗前 治疗后3h 治疗前 治疗后3h 治疗前 治疗后3h对照组 169.45±9.82 148.76±8.38b 171.65±11.23 156.32±9.43b 3.27±0.16 2.82±0.08b观察组 168.97±9.93 126.35±8.46ab 171.95±10.98 135.13±9.62ab 3.25±0.17 2.64±0.05ab

3 讨论

多发伤合并休克是急诊科临床常见疾病,患者损伤范围大,失血较多,应激反应剧烈,其中低血容量性休克发生风险高,常与心源性休克同时存在,因此需要尽快补充血容量。液体复苏是该病治疗的基础,可有效改善脏器灌注及微循环,促进有效循环血容量恢复,有利于后续对症治疗、手术治疗等[6-7]。

炎性因子水平及凝血功能均是评估失血性休克的重要指标,其中IL-1β、IL-6、TNF-α等炎性因子可参与全身炎症反应,早期快速大量体液复苏可加重再灌注损伤及组织缺血症状,激活炎症反应,进一步损伤组织器官[8];此外,早期快速大量体液可是患者体温降低,而低温状态可延长APTT、PT,减少凝血因子,进而影响机体凝血功能[9]。结果显示,治疗后3 h,观察组PT、APTT、TT均较对照组短,IL-1β、IL-6、TNF-α水平均较对照组低,提示限制性液体复苏效果确切,可改善多发伤合并休克患者凝血功能,降低机体炎症因子水平。其原因在于,积极液体复苏即充分液体复苏,通过尽早快速大量补液以补充血容量及丢失的细胞间液,恢复血压水平,确保脏器和组织灌注,但对存在活动性出血者来说,快速大量输液会迅速稀释血液,血小板计血红蛋白水平降低,引起稀释性凝血功能障碍,反而容易增加出血量,血红蛋白携氧能力降低,组织氧供不足,导致代谢性酸中毒。快速大量输液会影响血管的收缩,血压迅速恢复,小血管内已形成的血栓容易移位,进而导致已停止的出血部位再次出血,且后期并发症较多,死亡率较高[10-11]。限制性液体复苏通过对输液速度进行控制,适当恢复器官、组织血流灌注,改善氧供,降低对机体代偿机制的不良影响,利于减少后期并发症,降低死亡率[12]。限制性液体复苏缓慢稀释血液,能最大程度减少血液稀释后携氧能力的降低以及凝血功能障碍、组织水肿等情况[13]。该治疗方式还可逐渐建立循环,从而减少再灌注时产生活性氧成分,改善免疫反应,有利于降低炎症因子水平[14]。值得注意的是若早期输入液体总量达到1500 ml以上时,血压仍不能达到80-90 mmHg/50-60 mmHg,表明尚未有效控制内出血情况,需尽快明确出血部位以尽早实施控制出血手术,若血压上升后再次下降,需仔细查体,排查活动性大出血情况,避免措施手术时机[15]。

综上,限制性液体复苏对多发伤合并休克患者疗效确切,有效维护凝血功能,减轻炎症反应。