对黄土高原淤地坝建设战略定位的几点思考

陈祖煜,李占斌,王兆印

(1.中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控重点实验室,北京 100048;2.西安理工大学 省部共建西北旱区生态水利国家重点实验室,陕西 西安 710048;3.清华大学 水沙科学与水利水电工程国家重点实验室,北京 100084)

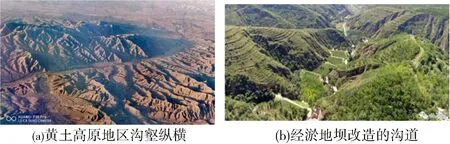

我国黄土高原区沟壑纵横,侵蚀沟道共有 666 719 条[1]。切割强烈导致水土流失严重,植被稀疏,滑坡、泥石流灾害频发,生态环境极其脆弱,人民生活贫困。

淤地坝是生活在这块土地上的先民创造的治理沟壑的水土保持工程,其历史可追溯到明代。先民通过“打坝造田”,挣得了旱涝保收的口粮,同时相当一部分沟道变成了梯田,遏制了沟道的侵蚀过程(图1)。民国期间,在“发展经济,保障供给”的方针指导下,陕甘宁边区开启了近代黄土高原淤地坝建设事业。新中国成立后,淤地坝建设在陕北绥德县柳湾村和上刘家沟村揭开了序幕。1953年黄委在绥德建立韭园沟水土保持示范区,由多达上百座淤地坝组成的坝系陆续出现于黄土高原[2]。1968—1976 年是淤地坝建设的第一个高峰期[3],在时任梁家河村支书的习近平带领下建成的“知青淤地坝”即是这个年代的产物,第二个高峰期是 2003—2008 年。

图1 淤地坝建设

根据第一次全国水利普查水土保持情况公报,叠加2012—2018年淤地坝新增、功能转变等引起的数量变化,截至2019年11月我国共有淤地坝 58 776 座,淤地面积927.57 km2(140万亩,1亩=1/15 hm2,下同)[1]。淤地坝在黄河流域生态保护和促进农村经济发展方面取得了公认的效果。

但是,淤地坝多是群众建造的小型水利工程,相当多的坝没有泄洪设施。随着全球气候变化,在极端降雨情况下,一部分淤地坝被毁,不仅其拦沙造田功能不复存在,而且可能导致人员伤亡,其安全度汛工作成为每年汛期的防控重点。水毁灾害成了困扰黄土高原地区淤地坝建设发展的瓶颈。从近10余年的国家资助力度来看,不得不承认,淤地坝建设步入了一个低潮期。

2019年9月,在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上,习近平语重心长地嘱托“让黄河成为造福人民的幸福河”,并指出“有条件的地方要大力建设旱作梯田、淤地坝等”。面对黄河流域生态保护的新形势,如何认识淤地坝的战略定位,这是一个水土保持学术界急需认真探讨的课题。在黄河流域新的水沙形势下,淤地坝是否还能为黄土高原的生态修复发挥更大的作用;在汛期淤地坝安全防控面临的被动局面能否得到根本性的扭转;在市场经济的条件下,原有的单纯靠国家投入的建设模式有没有可能更新,建立起保持淤地坝发展的长效机制。这些问题有待深入研究,并通过实践,逐步化解一个个难题,使淤地坝事业迎来又一个春天。

2018年以来,作者组织并参与了多个国家有关淤地坝的重大科研和咨询项目,课题组赴现场调研,较深入地研读了淤地坝建设相关的信息和文献,并开展了淤地坝在防汛安全创新技术的科研工作,取得了初步成果。现就相关问题提出一些看法,供读者讨论参考。

1 淤地坝建设是黄河流域生态保护事业的组成部分

1.1 淤地坝使山变绿、水变清

1.1.1 拦沙减沙

淤地坝的主要功能是拦沙淤地。课题组在第一次全国水利普查、水利部黄土高原淤地坝调查评估等数据基础上进行更新、补充和校正,并结合国家“十三五”科研专项的调研,初步得到更新的统计信息。图 2、图3分别是黄土高原地区骨干坝和中型淤地坝逐年建设数量及设计总库容。表 1是黄土高原地区淤地坝淤积情况。黄土高原地区现有骨干坝5 905座,中型坝12 169座。黄土高原地区淤地坝设计淤积库容77.50亿m3,目前已淤积55.04亿m3,剩余淤积库容22.46亿m3,实际淤积率(相对于设计总库容)为49.89%。其中,1986年以前、1986—2003年、2003年以后修建淤地坝淤积率分别为72.57%、43.47%、18.74%。

图2 黄土高原地区骨干坝逐年建设数量及设计总库容统计

图3 黄土高原地区中型坝逐年建设数量及设计总库容统计

表1 黄土高原地区淤地坝淤积情况统计

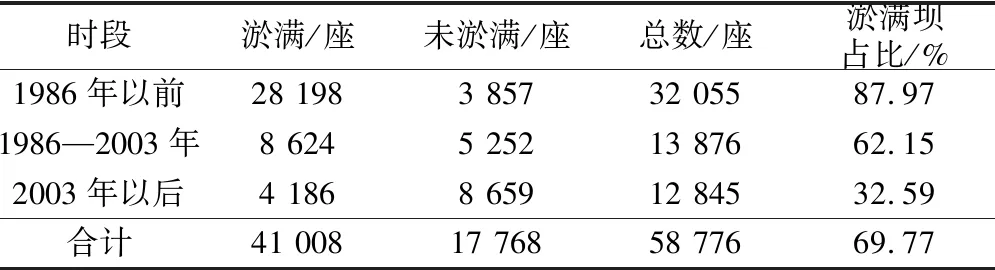

按数量统计,黄土高原地区淤地坝已淤满41 008座,占总数58 776座的69.77%。1986年以前、1986—2003年、2003年以后修建的淤地坝淤满数量分别为28 198、8 624、4 186座,各占相应时期总数的87.97%、62.15%、32.59%(表2)。

表2 黄土高原地区淤地坝不同时段淤满坝数统计

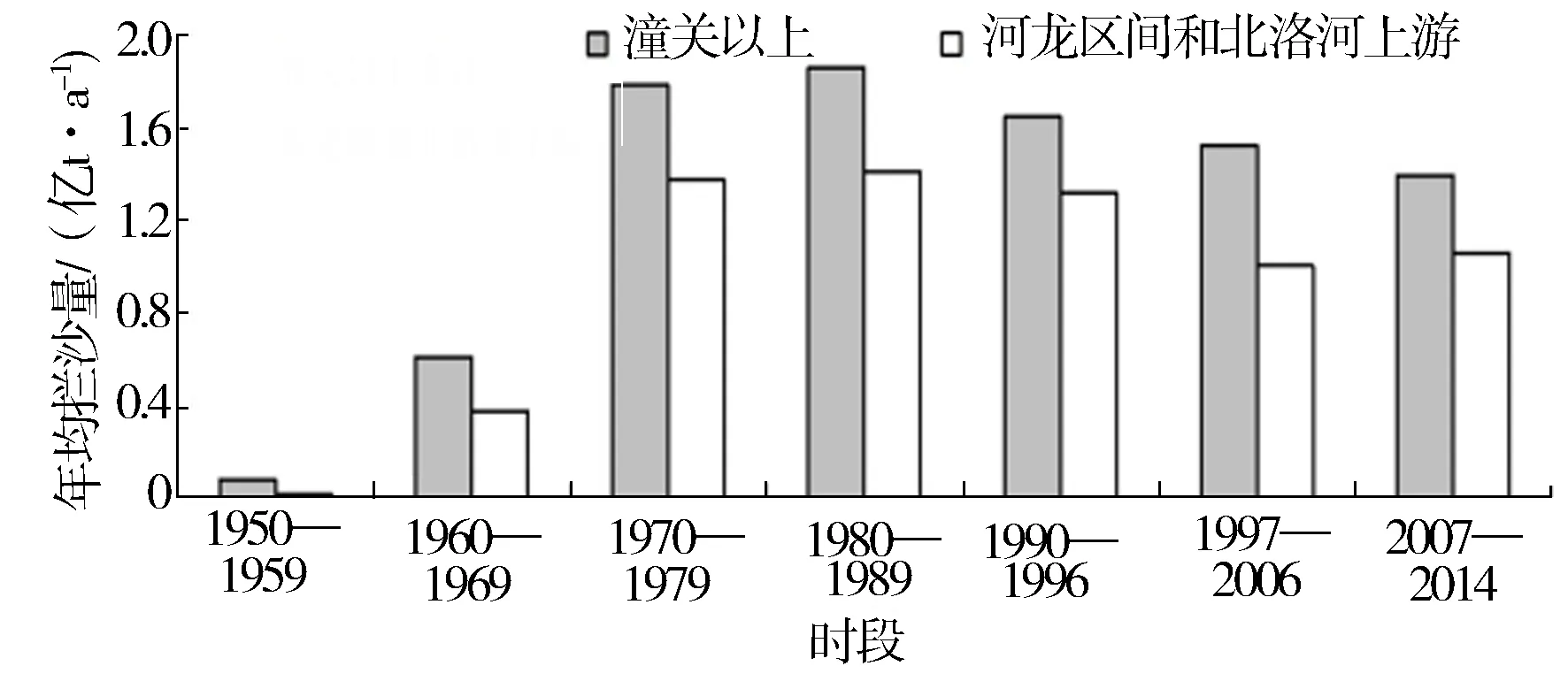

刘晓燕等[3]总结了1950—2014年潼关以上、河龙区间和北洛河上游淤地坝拦沙量如图4所示。淤地坝拦沙量在 1970—1989年达到顶峰,66%~80%的拦沙量集中在河龙区间和北洛河上游。高云飞等人结合构建的“已淤高程-已淤库容”模型,依托全国水土流失动态监测项目,计算得出2011—2017年,黄土高原骨干坝淤积量4.23亿m3,中型坝淤积量1.71亿m3,小型坝淤积量1.83亿m3,2011—2017年共拦沙10.5亿t,其中接近70%的拦沙量集中在黄丘一区和黄丘二区。

图4 潼关以上、河龙间和北洛河上游淤地坝拦沙量

根据上述研究,淤地坝拦沙减蚀作用对 2000—2012 年黄河泥沙减少的贡献率为 34%[4]。

1.1.2 植被覆盖率

淤地坝系的建设使沟壑梯田化,整体上削减了沟道径流的动能,从而在一定程度上改变了流域(沟道)的侵蚀形态。因此,淤地坝不仅具有拦沙作用,并通过抬高侵蚀基准面减轻了沟谷的重力侵蚀势能,其形成的坝地还可使被占压的沟谷免受侵蚀。

淤地坝改变了小环境,使整个流域变绿。淤地坝的出现,使原先寸草不长的沟壑上出现了一片片绿色的庄稼和清莹的水面,小气候的改变带来了层林碧染的山坡,有效遏制了水土流失(图 5)。

图5 淤地坝增加了植被覆盖率

进入21世纪以来,陕西绿色版图向北推移 400 km[5](图 6)。而向北推移,延安、榆林地区集中了全国一半的淤地坝。延安被誉为全国退耕还林第一市,延安山川大地披上了层层绿装,森林覆盖率由33.5%提高到52.5%,植被覆盖度由46%提高到81.3%。我国黄土高原的人居环境质量持续提升。以延安市为例,年平均扬沙天数减少到原来的1/10,城区空气质量优良天数达到 315天[5]。

图6 陕西省植被覆盖度对比

1.2 稳产、高产的坝地构建了人与自然和谐的环境

人类活动是影响黄土高原生态环境的重要因素。近期黄土高原变绿归结为降雨量的增加和退耕还林还草、防护林建设以及水土保持生态工程的成效。但是,坡地的减少需要新的耕地来补偿,淤地坝为当地提供了高产稳产的基本农田。

据测算,一亩坝地可促进6~10亩的坡地退耕。如陕西绥德县王茂庄小流域,林地面积由3%上升到45%,草地面积由3%上升到7%。实现了人均林地2.4 hm2,草地0.3 hm2,粮食超千斤[6-7]。淤地坝形成的坝地,不仅增加了耕地面积,而且地平、土松、墒好、肥多,易于耕作,抗旱能力强,是水肥条件良好的高产稳产基本农田。这一点很容易理解,因为沟道所覆盖的流域面积的降雨只有通过坝地才能流入下游河道。坝地与坡耕地相比,土壤含水量高80%,土壤养分高30%以上。坝地平均亩产300~400 kg,高的达900 kg,是坡耕地的6~10倍,是梯田的2~3倍[7]。据榆林市子洲县、绥德县有关部门调查,坝地面积分别仅占各自耕地面积的6.8%和4.8%,而所产粮食则占总产量的27.8%和30%。从这个意义来讲,淤地坝可以为巩固退耕还林工程成果,为创造友好的人类活动环境提供支撑。当年的南泥湾,现已处处在陕北。

淤地坝不但可以拦泥淤地,还具有缓洪、滞洪作用。2017年“7·26”榆林绥德、子洲县发生暴雨洪水,多地受灾严重,但子洲县小河沟淤地坝系缓洪滞洪246万m3,拦存泥沙210万t,增加坝地农田近13.33 hm2,确保了下游人员和设施的安全。2010 年 9 月 19 日, 山西省吕梁市多地突降大雨或暴雨, 暴雨中心区的方山县店坪沟流域、石张流域和离石区阳坡的 71 座大中型淤地坝共拦蓄洪水1 430万 m3。以店坪沟主沟大武段为例,淤地坝拦蓄了537 万m3洪水,若未能将这么多的水拦下,则下游水深将超过防洪堤顶约 1 m,将给群众的生命财产造成不可估量的损失[8]。

2 淤地坝风险防控总体目标——中小洪水不垮坝,大洪水无人员伤亡

2.1 水毁灾害——制约淤地坝事业发展的瓶颈

淤地坝是水土保持工程,大部分淤地坝没有溢洪道。用浆砌块石修建的溢洪道很少建于岩基上,淤地坝的卧管输水系统也多建于土质基础上,在实际运行中无法始终满足明流泄水条件。因此,淤地坝水毁事故、溃坝风险远较常规土石坝严重。表 3回顾了20世纪70年代以来典型的水毁淤地坝事故。

表3 20世纪70年代以来典型的水毁淤地坝事故

续表3

显然,淤地坝在极端降雨条件下水毁防控问题不解决,我们就无法撸起袖子大干一场,把淤地坝事业推向高潮。笔者在主持多个国家有关淤地坝的重大科研和咨询项目过程中,把化解这一难题作为攻关的目标,提出了应用近代水工建筑物和信息领域的创新技术,从软件和硬件两个方面根本上扭转淤地坝在汛期安全防控方面面临的被动局面。

2.2 坝系临界降雨阈值的精细分析方法

淤地坝的防洪标准一般都不高,要求不同等级的坝在极端降雨环境下均不溃决,并不现实。应对溃坝风险行之有效的方法是确定淤地坝溃坝的临界降雨量。一旦气象预测降雨值达到这一阈值,就可以向下游民众发出预警,溃坝但不造成人员伤亡。对于一座来流清楚的大坝来说,确定这个阈值非常容易。但是,作为流域综合治理的水土保持工程,淤地坝多以坝系方式建设。如图 7所示为王茂沟淤地坝系,其22座坝呈复杂的串联和并联结构。对每座坝进行降雨径流调洪演算时都需要考虑上游各支流坝因溃坝或溢洪道泄流汇入的入库流量。近期的研究较好地解决了这一复杂的问题,提出了一个确定坝系临界降雨阈值的精细分析方法。

图7 王茂沟淤地坝系

由图7发现,这一坝系结构和人类家谱有相近的特点,即任一坝系均在下游终端存在一个控制全流域径流的骨干坝,称为宗坝,如图中的王茂沟1#坝。从这一坝往上游追溯,可以发现“下一代”的子坝,这样,一代一代往上游延伸,到达最后一批再无“子代”的“源头坝”,图7中编号为4、7、11、12、13、16、18、21、22即为本坝系的“源头坝”。根据这一特点开发了计算机程序,可以识别某一设定的降雨量下将被漫坝洪水冲垮的淤地坝(具体方法另文介绍)。图8所示为12小时降水量为179.6 mm(相当于200年一遇)条件下22座坝的生存情况。红色为溃决的坝,绿色为幸存的坝。图中数字代表入库水量,单位为103m3。带下划线表示上游坝因溃决或溢洪道泄流进入水库的水量,不带下划线为天然降水的贡献。例如,对埝堰沟坝的相应水量标为6.7和41.1,这表示降雨贡献的入库水量为6 700 m3,上游坝贡献的入库水量为41 100 m3,此坝因有足够的库容而未漫顶。这是一个完全考虑了上游坝可能因溃决和泄流形成入库流量的精细算法。我们把这一方法称为“家谱法”,在后文2.4.2和 2.4.3节,将介绍这一成果在大坝安全防控方面的应用。

2.3 创新泄洪、输水水工建筑物

本研究开发的柔性溢洪道,利用黄土高原地区大量赋存的黄土作为建筑材料,避免开采石料、使用水泥,同时还可在上面覆土植草,与自然环境相互融合。这一新型泄洪设施具有节省投资、环境友好、施工快捷等优势。柔性溢洪道采用台阶溢洪道的结构形式,由进口段、台阶段、消力池共同组成。由自主研发的高强耐磨抗老化CDASS土工袋、CDASS高强土工膜及当地黄土等材料组成。组成的柔性、梯形断面台阶溢洪道,可利用台阶进行消能,并降低水流流速及能量。

该技术已经在黄河上中游管理局辛店沟水保试验基地进行了实施示范(图9)。上游蓄水池容量为1 200 m3,下游蓄水池容量为1 700 m3,试验后通过抽水泵将下游蓄水池的水输送至上游蓄水池进行循环利用,并在溢洪道进口段设置宽1.5 m、高3 m的一道闸门,配套相应的启闭设备控制试验过程中的水量。目前已经累计进行30余小时泄流试验。最大堰上水头高度80 cm,测得最大流速6.4 m/s,泄流消能率高达80%。泄流前后对比,柔性溢洪道未发生损坏。该技术与同等规模的浆砌石溢洪道相比约节约投资50%。

图9 辛店沟淤地坝柔性溢洪道泄流过程

放水卧管系统被毁是相当一批淤地坝水毁的原因。近期,课题组在延安安塞的王崖尧淤地坝做了一个示范工程,将卧管后连接的无压混凝土涵管更换为可承受较大内水压力的PCCP管,可保证输水管在明满流各种工况下安全输水。

2.4 信息时代风险管理的新模式

2.4.1 信息获取

黄土高原地区一般具有超过50年的降雨资料。淤地坝涉及的均为小流域,可在一定数量的水文实测资料基础上率定沟道的径流系数,得到满足大坝安全度汛风险分析的基础水文资料。

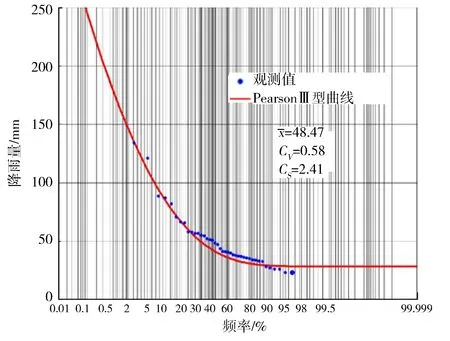

图 10为根据王茂沟流域1964—2010年的降水记录绘制的降水频率拟合曲线。由图10可知相应重现期为500、300和50年的12小时降雨量分别是206、

图10 Pearson Ⅲ型分布拟合得到的12 h降水频率曲线

190和133 mm。

无人机的出现,为获取植被、地形资料带来了新的手段。随着技术和市场运作的进步,无人机地形测绘将成为价格低廉,基本上大众化操作,满足淤地坝风险分析要求的专业技术(图 11)。因此,通过基础数据的整编和分享,以及管理员专业水平的提高,建立在地理、水文基础信息数据上的大坝安全系统有望在淤地坝管理层面普及。

图11 无人机地形测绘

2.4.2 大坝安全与病险库加固

《水土保持工程设计规范》(GB 51018—2014)规定了各类淤地坝工程等级和相应的设计洪水重现期。相应某一淤地坝的重现期,可以根据图 10确定其设计降雨量。将这一降雨量作为输入值,使用2.2节介绍的临界降雨量 “家谱法”,就可判定这座坝是否会漫顶。

以王茂沟坝系各淤地坝为例,表 4第2、3行分别为各坝的工程等级和校核洪水的重现期。第4行为从图 10确定的相应此重现期的12小时降雨量。第5行中“-”表示该坝在此降雨量条件下不溃坝,即满足了规范要求,反之,标注“+”表示该坝不满足规范要求,需要考虑加固。

需要强调的是,这一判定过程是精细的,它考虑了上游所有溃坝和自然泄流量。在水工建筑物设计洪水的确定过程中,一般做法是不考虑梯级水库连溃因素。因此,使用“家谱法”获得的成果更符合坝系的实际风险情况,推广这一方法,可以使淤地坝的安全评估、防控和病险坝加固规划建立在更为科学论证的基础上。

2.4.3 应急预警

在极端降雨来临前,安全撤离受影响的居民,是淤地坝防汛的最后一道防线。2.2节介绍的“家谱法”可以提供导致各淤地坝漫顶溃决的临界降雨量阈值。如表 4第6行所示为导致王茂沟坝系各坝溃决的临界降雨量阈值。这一阈值将为防汛决策人员提供科学依据。

当今,信息时代新技术不断涌现,利用互联网、手机APP等,建设新一代淤地坝安全管理平台,宜通过试点逐步推广。

表4 导致王茂沟坝系各淤地坝漫顶溃决的临界降雨量

3 淤地坝虽是民生工程,但也需要市场驱动

3.1 淤地坝建设和黄土高原社会主义新农村建设

3.1.1 依托淤地坝发展成农牧渔林支柱产业

建设社会主义新农村是我国全面建成小康社会的重要发展战略。黄土高原贫困地区较多,淤地坝建设可以作为重点产业扶贫的基础支撑。以甘肃省庄浪县为例[21],该县从1991年先后在堡子沟等10多条重点小流域内建成淤地坝63座,坝控流域面积168.66 km2,占流域总面积的70%,总库容2 038.71万m3,控制水土流失面积40.05 km2,蓄水总量234.75万m3。另以已建成的榆林沟流域坝系为例,已建成骨干坝5座、中型淤地坝10座,发展水面养鱼45万尾,建成苹果、早酥梨等经果林 500 hm2,荒坡及库区绿化治理60多hm2,林草覆盖率达到33%,水土流失治理度达到75%以上[21]。

3.1.2 将淤地坝建设与乡村交通事业结合

黄土高原千沟万壑,交通极不便利,严重制约着乡村经济的发展。建成的淤地坝,坝顶成了连接沟壑两岸的桥梁, 方便了群众生产生活,促进了物资、文化交流和商品经济的发展。定西市安定区建成的淤地坝的坝顶有 90%成为重要的交通道路。称钩河坝系工程21 座骨干坝在当地形成了 65 km 的交通道路网络,彻底改变了过去人担畜驮的运输历史[22]。若单独为跨越这些沟壑修建相当载重量的桥梁,需要的投入几乎和修建淤地坝的费用一样高。

3.1.3 关于淤地坝蓄水问题的思考

淤地坝能不能蓄水,这是长期以来挥之不去也是无法回避的问题。解决人畜用水需要水,发展多种经营、建设社会主义新农村需要水、绿水青山生态建设更需要水。特别是在黄土高原径流水沙明显减少的情况下,原有的“打坝造地”的模式显然难以在市场经济的环境下具有竞争力。但是水库防汛,事关重大。安全蓄水问题能不能解决,取决于能在多大程度上控制淤地坝的水毁灾害。

对于淤地坝蓄水的问题,既不能急躁盲动,也不能消极对待。前文讨论的各种科技创新技术,为我们在新时代基本上解决淤地坝的水毁风险问题带来了希望,这将成为我们一定要解决淤地坝蓄水问题的决心和动力。

我们认为:只要在技术和管理层面能够达到小Ⅱ型水库的要求,即可在正常水库大坝安全管理体系的保障下实现蓄水。

3.2 市场驱动模式探索

长期以来,大中型淤地坝作为公益项目由国家投资建设,在市场经济条件下,急需研究将这种被动的“输血型”发展模式改革成具有自身激励机制的“造血型”产业。相关部门正在积极推动坝地产权制度改革,研究采取拍卖、租赁、承包、股份制等形式,调动各方管护积极性。可以与企业或个人签订淤地坝管护协议,转让使用权、经营权,在市场经济的环境下推动淤地坝事业发展。在金融和投资方面,建立水土保持投资、融资机制,将部分坝地纳入地方政府占补平衡的建设用地指标,积极推行政府购买服务;城 镇、村庄周围能产生长期规模效益的坝地可推行PPP模式,吸引金融资本参与建设[23],期待更多的企业家投入到淤地坝建设的事业中来。

4 黄河流域新的水沙形势下淤地坝建设远景规划

2003年水利部制定的《黄土高原地区水土保持淤地坝规划》,计划到2020年底前,在黄土高原地区新建淤地坝16.3万座。工程建成后,将在新增坝地、提高拦泥和蓄水能力、发展灌溉、促进退耕还林还草和减少入黄泥沙方面取得重大成效。目前,2020年已过半, 这一目标已无实现的可能。究其原因,是黄河流域出现了新的水沙形势和社会经济发展态势,需要我们重新认识和规划淤地坝建设的远景目标。这些新情况主要表现在以下几个方面:

(1)黄土高原卓有成效的水土保持工作使沟道冲刷显著减缓,这就使淤地坝淤地周期延长,坝内多有积水而无法利用[21],造成资源浪费,并提高了坝地建设成本,难以在市场经济的大环境下生存。

(2)根据潼关站实测资料,黄河平均输沙量从1919—1959年的16.0亿 t/a减少到2000—2018年2.5亿t/a,人们对淤地坝减少入黄泥沙方面的期望也就不甚迫切了。

(3)在当前基本口粮已解决和粮价不具竞争力的形势下,单独靠粮食生产的发展模式难以调动农民的建设淤地坝积极性。

(4)最为重要的是,在淤地坝溃坝风险没有得到根本、有效控制的情况下,淤地坝的建设难以规模化地向前推进。

在落实习近平总书记关于黄河流域大保护重要指示的形势下,应认真梳理淤地坝事业面临的问题,并且制定切实的行动计划。为此,建议将淤地坝建设纳入《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,在新的形势下提出新的目标,继续推动淤地坝事业向前发展。

5 结 语

黄土高原是大自然赋予中华民族的瑰宝。让黄土高原变绿变美,构筑黄河流域生态安全屏障,这是新时代愚公奋斗的目标。保护黄河流域生态环境,要坚定不移地推进淤地坝事业。我们有信心,在现代科学技术的支撑下,实现“中小洪水不垮坝,大洪水无人员伤亡”这一淤地坝安全总体防控目标。在黄河流域新的水沙形势下,结合乡村振兴战略,可以探索出一条推动淤地坝事业持续、健康发展的新途径。

让我们共同努力,迎接黄河流域美好的未来!

(感谢山西省水土保持淤地坝院士工作站对研究工作的支撑。)