教育国际化背景下跨文化交际能力培养的实证研究

邓晓宇, 黄诗乔

(江西理工大学外国语学院,江西 赣州341000)

一、关于“国际化”的论述

美国学者弗雷德克·詹姆逊(Fredric R.Jameson)指出,全球化包括经济和文化两个层面,在全球经济高速增长的同时,文化发展不容忽视,教育是文化传承与发展的重要手段,全球化正加速高等教育的国际化进程。联合国教科文组织在《关于高等教育的变革与发展的政策性文件》中将“国际化”列为世界高等教育发展的最主要方向之一;美国教育部门发布的《美国联邦教育部国际战略(2012—2016)》,提出了提高学生在世界各国各领域的综合竞争能力,以及全面提升本国教育国际化的两个大方向战略目标,教育国际化在美国被提升至国家层面的战略高度。我国于1987年首次提出教育国际化理念,历经三十多年的发展,逐步形成了较为成熟的思想体系;2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确了高等教育在建设创新型国家中的地位和作用;2015年颁布的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》提出将促进国际交流和合作,加强与世界一流大学和学术机构之间的实质性合作与协同创新,以切实提高中国高等教育的国际竞争力和话语权作为重大改革和发展任务,从宏观视角为中国高校走向国际化提出了明确目标。

加拿大多伦多大学教授简·奈特(Jane Knight)在国际大学协会 (International Association of Universities)全球高校调查中得出,“跨文化课外活动”成了新兴的国际化策略要素[1];美国学者米歇尔·洛伦兹尼(Michelle Lorenzini)认为,掌握跨文化意识和能力有助于学生将专业问题置于全球语境中进行考虑,进而提高其全球化素养[2]。近年来,国际化教育也逐渐成为我国高校改革和发展的核心目标之一。仲伟合针对国际化人才培养,提出要重点培养学生跨文化交际能力、实践能力、创新能力、就业创业能力和自主学习能力[3]。刘岩认为国际化能力主要是跨文化交际能力、国际思维能力和全球能力三种能力的整合[4]。王雪梅提出,国际化人才的内涵主要涉及三个方面,分别是拥有合理的知识体系,具备跨文化能力、创新能力和终生学习能力,以及具备较深厚的人文和科学素养[5]。

综上所述可知,国际化人才培养是复杂的动态过程,国内外学者对此过程中的具体内容存在不同认识和看法,但基本共识是,跨文化交际能力作为多元文化环境下人们进行交流、竞争与合作的桥梁,是国际化人才素养的重要因素。推动高等教育国际化是一个系统的、渐进的工程,培养具有国际视野、能够参与全球事务与竞争的“世界公民”,同时传承及弘扬本民族优秀文化,将先进文明成果纳入全球文化体系,推进世界文化的繁荣,是我国教育发展的长期目标,跨文化交际能力培养则是实现这一目标的必要手段。

二、跨文化交际能力研究

(一)跨文化交际能力的内涵

“跨文化交际”的概念最先由美国学者霍尔(Edward T.Hall)提出。《欧洲语言共同参考框架》(CommonEuropeanFrameworkofReferencefor Languages)中提到,跨文化交际能力包含知识、动机、行动和学习能力四个因素;维斯曼(Wiseman)认为跨文化交际能力即交际者与来自其他文化的人开展交际所必备的能力,其中包括知识、动机和技巧[6];斯潘塞(Spencer)和弗兰克林(Franklin)认为,跨文化交际能力指的是交际者克服文化差异进行的语言和非语言互动的技能[7]。我国学者针对跨文化交际能力也进行了诸多探讨,高永晨提出把跨文化交际能力划分为知识系统和行为系统的知行合一模式[8]。葛春萍指出,立足于提高大学生跨文化交际能力,应着重培养学生的语言基础、应用实践和素质[9]。孙有中基于跨文化能力内涵的解读,认为思辨、反省、探究、共情和体验是外语教学的五大原则[10]。陈庆斌将跨文化交际的内涵与时代特征相结合,她认为在当今的全球化时代,具有“全球意识”的世界公民应该具备的跨文化交际能力包括:具备多样化、广博的世界观,掌握专业领域的国际维度,能够使用外语进行有效的跨文化交际;具备跨文化敏感度和跨文化适应性以及全球化素养[11]。因此,基于教育国际化背景的跨文化交际能力培养应着眼于学生外语综合运用能力的有效提升,除基本的语言运用能力外,还应培养学生对于文化差异的敏感性,打破语言壁垒,缩短文化距离,培养教师和学生的国际意识、国际视野、国际交往能力和国际竞争能力,从而提升我国教育的国际影响力和竞争力。

(二)跨文化交际能力的培养途径

跨文化交际涉及多内容,覆盖各领域。目前我国高校跨文化能力培养主要以外语教学为主,尚未形成完善的教学体系。根据我国《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》设置,高校对学生跨文化交际能力的考察主要体现在四个方面,分别是获得学位能力、高层次论文的阅读及写作、参加国际学术会议交流能力以及以项目为依托解决实际应用问题的能力。

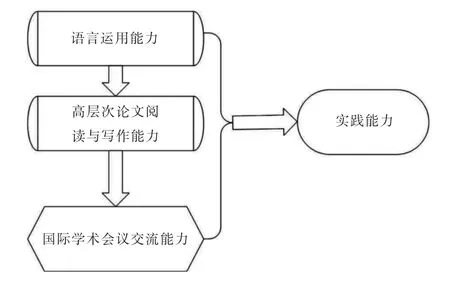

语言是实现跨文化交际的基本手段,跨文化交际能力不仅是简单的词汇知识,还包括词汇背后的语义内涵、传统风俗及意识形态等深层文化。杨盈、庄恩平提出,跨文化交际能力具体包括全球意识、文化调试、知识储备和交际实践这四个层次,提高外语综合运用能力和跨文化交际能力,旨在让学生在跨文化语境中更好地理解以及传达思想观念,最终达到充分学习吸收目的语知识、跨越语言障碍、传播源语思想的目的[12]。将跨文化交际能力的培养分为四个层次,自下而上依次为语言运用能力、高层次论文阅读与写作能力、国际学术会议交流能力以及实践能力。跨文化交际能力首先强调对外语的掌握和应用,即听、说、读、写、译的能力。以掌握词句及语法为主的语言运用能力是跨文化交际能力中最基础的一环,大学外语教学中设置学位英语考核,目的在于考查学生对外语基础知识的掌握程度。跨文化交际能力的培养以文字材料为基础,学生通过文本材料感知文化差异,了解语义、熟知历史、培养意识,提高阅读及写作能力。高层次论文的阅读及写作是跨文化交际能力的第二层次,学生在充分理解、掌握文字内容的基础上深挖目的语的思想、情感及思维模式,通过对比源语及目的语在表达方式、逻辑思维等方面的差异,感受跨文化的异同点。国际学术会议交流能力是跨文化交际中的第三个层次,对学生的口语能力、思维模式及意识形态均有较高要求,旨在培养学生的宏观意识,提高文化知识积累深度和广度,保证学生跨文化知识“多方位、全覆盖”。以项目为依托的实践能力是跨文化交际中最重要的能力,一切能力的培养与积累均以付诸实践为目的。四层能力中,下一层为上一层的基础,环环相扣,循序渐进,具体如图1所示。

图1 跨文化交际能力结构关系

三、基于建构主义的创新课程体系设计

高校外语教学本身就是跨文化交际活动,交际能力的培养是其核心之一,教学课程安排、教学方式及教材选择等均在此基础上展开。文章以创新课程设置为手段,从建构主义观点出发,指导高校跨文化交际能力的培养。建构主义最早由瑞士心理学家皮亚杰(J.Piaget)提出,传统的教学模式以教师为主导,学生充当接收者,在独立思考及实践方面存在较大不足,建构主义则能有效地弥补这一缺陷。建构主义学者雅各布森(Jacobson)[13]和摩尔(Moore)[14]认为教学应从知识的相关性、多面性和网络性分析,在不同环境中模拟知识的使用,使理论更好地与实践相结合。建构主义指导下的教学强调系统性和相关性,教师通过情景引领帮助学生将相关知识串联起来,进而实现知识自主重构。

(一)课程设置

依据建构主义的教学要求,跨文化交际能力的培养需创新课程整体规划,有针对性地开设跨文化交际能力课程,强调对学生的运用能力、思维体系建设及实践能力的培养。首先,创造满足学生积极主动学习的外部条件,如情景模拟对话、小组合作实验及跨文化多元互动等,让学生根据具体语用做出反应,充分感知语言、文化和思想的交流碰撞。其次,针对建构主义理论的核心“自主建构”,教师在教学过程中设计主题式情景、搭建互动课堂,将情景式交流融入外语教学中,使跨文化交际有效渗透日常教学。最后,推广项目式学习,学生通过项目实践,在真实语境下进行有效沟通交流,感知跨文化的思想差异,进而提高学生跨文化交际的实践能力。具体课程设置如表1所示。

表1 跨文化交际教学安排

表1显示,跨文化交际能力培养的教学目标主要分为培养学生运用能力、思维体系及实践能力三个部分:(1)运用能力的培养通过设置大学英语、写作等课程,要求学生增加基础单词储备,掌握语法意义、句型结构等基础知识。(2)思维体系建设帮助学生在已有的基础性知识储备中进一步完善,开设高级英语及英语语言文学课程,在听、说、读、写、译的基础上开展综合性训练,旨在了解语义、熟知历史、培养意识,构建国际化思维体系。(3)实践能力通过专业英语、科技英语课程及项目实践,引导学生将已掌握的专业知识与思维体系相结合,提高对语言的综合运用能力,实现应用型外语人才的培养。三个教学目标循序渐进,不断深化,结合相应的课程设置,最终达到提高学生跨文化交际能力的目的。

与三个教学目标相对应的是跨文化交际能力的评判标准。首先,学位英语考核作为非英语专业学生取得学士学位必须通过的一项考试,是对大学生英语能力的基础测试,也是对学生英语基础知识掌握程度的一个有效评估标准。其次,考核学生的高层次论文阅读及写作和国际学术会议交流能力。语言习得包括输入、交际与输出,通过论文阅读及写作可以提高语言的输入及输出能力,国际学术会议交流则对交际能力有助益。最后,以具体的项目为依托考察学生的实践能力。通过校企合作,构建校内、校外、国外三位一体的实践教学渠道,加大对学生语言实践能力的训练。教师引导学生在语言学习过程中自主构建跨文化交际的思维体系,实现语言能力与专业知识的交叉融合,促进实践创新能力的提升。

(二)教学内容设计

教学内容设计是课程整体规划的过程,针对特定教学阶段的课程安排需结合学校专业特色,依托弹性学制,参考学生对知识的掌握情况,形成合理的教学体系。陈欣指出,教育国际化背景下外语人才的培养,在课程设置方面需注重目标性、系统性和实践性等原则[15]。基于三个教学目标的具体课程设置主要着眼于阶段性教学,从教授基础知识到培养思维模式再付诸实践,结合传统课程教学,在此基础上通过设置开放性课程,搭建互动课堂,最终实现阶段性教学。

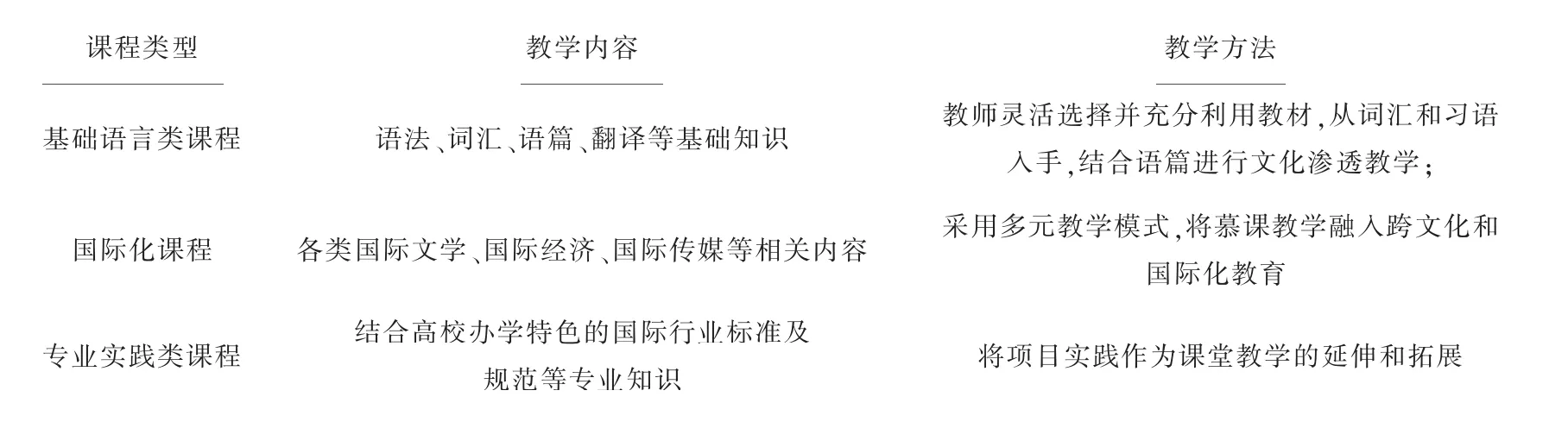

具体培养方案内容设计如表2所示,跨文化交际能力培养的课程设置主要分为:基础语言类课程、国际化课程以及专业实践类课程。其中,基础语言类课程主要通过教授语言基础知识达到提高语言技能的目的,进而实现初步的跨文化交际。国际化课程要求高校丰富教材的选择性,在文学、经济、政治、科技等各领域广泛涉猎,确保学生掌握知识的广度及深度。同时,各高校应积极促进与国内外高校的合作办学,充分利用互联网引进优质教育资源,弥补本校师资不足的问题,实现教育资源共享,进而培养学生的全球意识及宏观分析能力。专业实践类课程要求高校充分利用自身特色专业优势,采取课堂结合实践的方式,积极引进中外合作项目,通过与国内外优秀外资企业合作,开展社会实践教学。学生通过学习行业国际前沿信息与技术,掌握行业最新动态,在“做中学”,以提高创新能力和语言实践应用能力。

表2 培养方案内容

四、实证研究

(一)研究对象

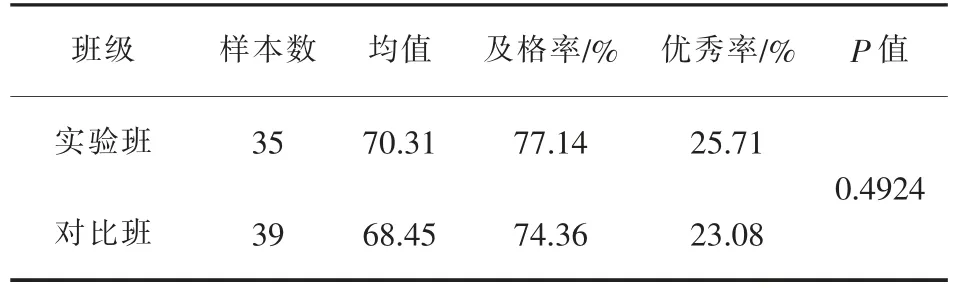

拙文依托某大学17级测绘专业研究生两个英语水平相近的班级进行,优先考查跨文化交际能力中的运用能力。在学生培养计划中,针对测绘专业硕士开设了不同阶段的英语课程,其中包括英语写作、科技英语及专业英语。按照教学计划要求,两个被试班级均在硕士一年级开设英语写作及科技英语课程,由外教指导教学,每周各4个学时,课程结束后针对教学内容进行学位英语考核。实验前,被试班分布实验数据参见表3。

表3 实验组和对照组前测成绩的组内差异性检验

表3实验数据结果显示,被试组针对学位英语的考核成绩无明显差异(P值为0.4924),表明实验班学生与对比班学生对英语基础知识的掌握水平相近。通过前测成绩可以得知,被试组学生的基础能力测试结果并无显著性差异,因此,再针对跨文化交际能力中最关键部分,即实践能力进行研究测试。

(二)实验步骤

针对跨文化交际能力培养中提高学生实践能力的目标,通过开设如专业英语、学术报告会等具有代表性的课程及活动,对学生跨文化交际能力的提升进行追踪测试,测试内容包括口语表达及专业术语翻译考试。

本实验的受试者同样为某大学测绘专业的74名硕士研究生,其中A班35名,B班39名。设定一个班级为实验班,另一个为对照班,实验期为一学期。对照组按照大纲要求,不另外增设课程;实验组则在实验期内增设专业英语相关课程,其中包括口语及专业术语翻译。开学第一周对所有受试者进行外语综合测试,难度与学业水平测试大致相同,题型包括听力、单选、阅读理解、翻译及写作,目的在于掌握受试者的英语水平。开设创新课程设置后的实验教学及考核内容分为三个部分:(1)实验班于学期第二周开始跨文化交际课程的学习,教师利用移动教学技术,通过引进慕课、翻转课堂等移动教学模式引导学生积极使用英语参与话题讨论,激发头脑风暴。学期最后一周对受试者的口语水平进行测试,考核内容为历年大学生英语演讲比赛真题,测试实验组学生口语水平是否有显著提高。(2)教师组织学生观看国际学术会议视频,学生在课堂上提出问题、交流学习心得,期末设置专业英语翻译能力考试,考试内容为专业特色词汇及段落的英汉、汉英翻译,通过对比分析专业英语的考核成绩,进一步考查学生跨文化交际能力的提升程度。(3)鼓励学生利用课余时间参与校企合作项目的实践,将理论与实际相结合,巩固学习成果。设置模拟面试环节,考官由高校合作外企人员与外教共同担任,考查学生在职场中的表现力及思维能力。最后,采用问卷调查的方式对实验组的学生进行访谈,了解他们在具体项目实践中的相对获得感,为后续教学课程设计提供参考。

(三)研究结果分析

在实验前测时,针对受试组学生英语口语能力进行了考察,测试内容涵盖了政治、经济和文化三个典型主题,每个主题均给出相应的背景材料,要求被试者通过英文表达自己的观点及看法。分数评判由外教及高校外语老师共同完成,取平均成绩。

通过收集课程开设前后的样本数据,利用SPSS检验得出P值为0.4308,大于0.05,说明受试组在实验前的口语成绩无明显差异。经过一学期的课程教学,针对固定样本同样利用SPSS分析受试学生的口语成绩,得出P值为0.0002,小于0.05,受试组在实验教学后口语考核成绩差距明显,说明通过新增课程的教学,学生的口语水平得到了一定的提高。

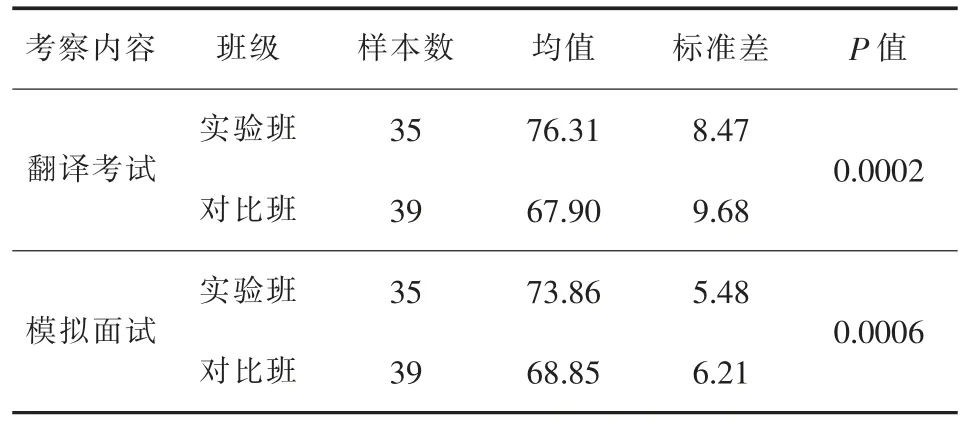

口语测试和模拟面试完毕后,对受试组的专业英语翻译及面试成绩进行数据采集和分析,结果如表4所示。

表4 实验考核结果分析

表4显示,实验班与对照班在期末专业英语翻译考试及模拟面试中测得分有极显著差异(P<0.01),实验班学生成绩的均值也明显高于对照班,说明在接受针对性培养课程教学后,实验班学生对于专业翻译知识和实践应用的掌握明显优于对照班,进一步反映出实验班学生跨文化交际能力提高了。此外,实验班学生成绩的标准差低于对照班,学生之间的差距比对照班学生之间的差距小,说明实验班学生整体水平较为相近,排除了个体性差异因素影响整体数据的可能性,肯定了该课程体系在教学中的普遍有效性。

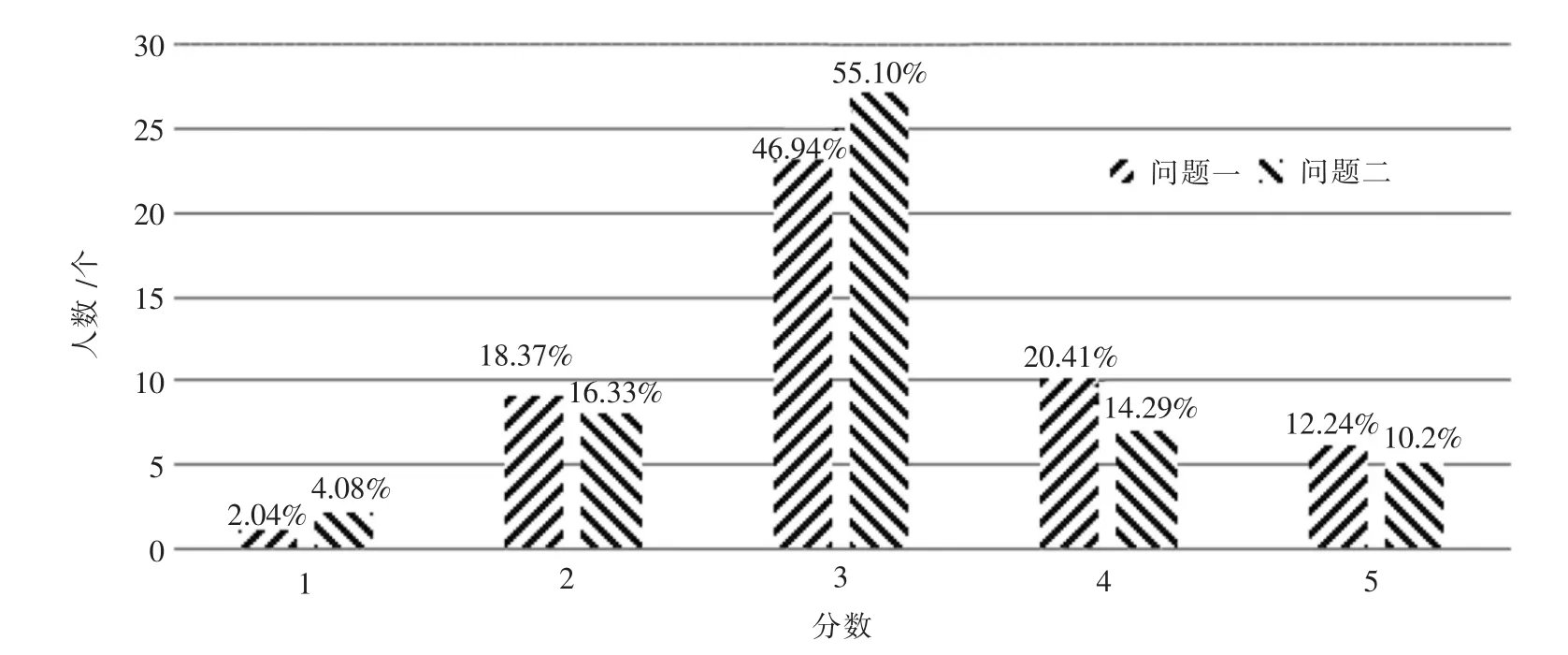

图2 实验组学生调查问卷“问题一和问题二”统计结果

跨文化交际能力的核心部分体现在行为层面,专业知识翻译及口语测试能够从实际运用中考查学生对相关知识的掌握程度。以上测试结果可以看出,在受试者前测水平差距不明显的前提下,相较于未开设培养课程的班级,实验班级在经历一学期对跨文化交际课程的学习后,学生在口语表达、专业翻译及实践应用方面的知识掌握程度均有显著性提高,符合课程设置的教学目标,进一步为培养学生跨文化思维、国际化视野打下基础;反之,对照班级学生的考核成绩显示学生水平无明显提高,这明确了实施该课程体系的必要性。

经过一轮实验与测试,我们针对实验班统一发放调查问卷49份,收到反馈49份,回收率为100%。具体探讨以下问题:

问题一:你认为有必要开设针对跨文化交际能力培养的课程吗?

问题二:你认为新增设的课程对你产生了何等程度的积极影响?

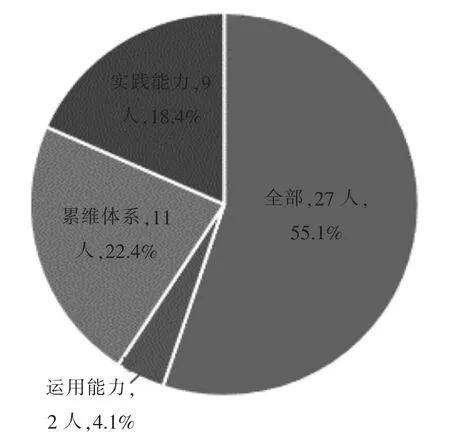

问题三:通过新增课程你认为自己的跨文化交际能力有哪方面的提高?

问卷参考李克特5级量表的形式,从1分“没有必要”到5分“完全有必要”;影响程度从1分“无影响”到5分“影响很大”,被调查者需根据自身评估状况如实填写问卷,A选项为1分,B选项为2分,C选项为3分,D选项为4分,E选项为5分。针对第三个问题的选项则是与跨文化交际能力培养要求所匹配的A选项运用能力,B选项思维体系,C选项实践能力,D选项全部。调查结束后,我们统计了每一个问题的数据,得出图2和图3具体统计分析图。

图3 实验组学生调查问卷问题三统计结果

从图2和图3可以看出,受访者中大部分认为针对性地增设跨文化交际相关课程是有必要的,且肯定了新增课程对其产生的积极影响,占比分别约为98%和96%,其中约80%受访者认为新增课程很有必要、非常有必要,对其产生的积极影响较大,这说明该体系能够有效提高学生自主学习的积极性。此外,通过问题三的调查访问可以得知,超过半数的受访者认为新增课程对于运用能力、思维体系和实践能力方面有全面的提升作用,结果表明学生对教学内容的接收程度较高,课程结构设置较为合理,对针对性增设跨文化交际课程的教学方式予以肯定。

五、结 语

跨文化交际能力培养在高校教学改革中占据重要地位。本文探讨以教育国际化为前提,通过建设创新课程体系,从外语运用能力、思维体系及实践能力三个方面出发设计教学课程及考查方式,借助SPSS软件分析受试学生成绩动态分布情况,以问卷调查的形式收集教学反馈信息,对跨文化交际能力培养进行完整的系统性建构。实证研究结果表明,接受创新课程教学后,受试组学生跨文化交际能力显著提高,该体系在高校跨文化交际能力培养中有积极的作用,学生在此学习过程中获得感较强。但是,仅以部分课程为考察指标有一定的局限性,如何将教学内容进一步深化,创造和引入真实的跨文化交际情景教学,是今后有待进一步研究的课题。