保护性耕作对水土保持的影响

白 鑫,廖劲杨,胡 红,2,刘 祥,许乙山,鄢祺迅,黄 铄

(1.西华大学机械工程学院,四川 成都610039; 2.西华大学现代农业装备研究院,四川 成都610039)

0 引言

中国是世界上水土流失和土地退化最严重的国家之一,在中国东北、华北和西北部的15个省份,约有7 000万hm2干旱和半干旱土地[1]。据水利部2005年统计,我国水土流失面积为356.92万km2(约占国土总面积的37.2%),主要分布在西北黄土高原、东北黑土区、北方沙土区和长江上游地区。山西省、陕西省和四川省是我国水土流失较严重的地区,这些地区的生态环境受到严重破坏,人民的日常生活受到威胁[2]。

保护性耕作起源于20世纪30年代,是美国在治理沙尘暴的耕作技术上提出的,定义为种植后30%的作物残茬留在土壤表面的耕作种植制度[3]。与传统耕作方式不同,保护性耕作采用大量秸秆残茬覆盖地表,减少耕作到能保证种子发芽即可,并用化学农药控制病虫害和杂草,主要包括4项技术:农作物秸秆覆盖技术、机械深松技术、免耕播种技术和化学除草与病虫害防治技术[4-5]。20世纪90年代,为解决我国北方地区严重干旱和水土流失问题,保护性耕作被引入中国。经过几十年的治理,人们已经看到保护性耕作在水土保持和环境保护中的重要作用[6]。然而,是否采用保护性耕作技术一直是人们争论的话题,许多人认为保护性耕作降低了作物产量,人多地少的国情不适宜发展保护性耕作。因此,国内学者进行了一系列长期试验,重点研究了保护性耕作对水土保持、土地荒漠化防治效果、土壤理化特性和作物生长与产量等方面的影响,结果表明,保护性耕作不仅可以减少水土流失,提高土壤生产力,同时还能省工、省力并降低投入成本[7]。但是,目前的研究主要是集中分析某个保护性耕作试验点对水土保持的影响,并没有进行系统的梳理,缺乏全面性和综合性。

因此,研究分析水土流失较严重的黄土高原、东北黑土区和北方沙土区保护性耕作对水土保持的影响,对于综合分析保护性耕作对水土保持的效应具有重要意义。

1 材料和方法

以传统耕作(CT)、免耕秸秆覆盖(NTS)、深松(ST)等耕作措施进行试验数据分析,选取西北黄土高原、东北黑土区及北方沙土区等典型水土流失严重区,通过计算平均值的方法来研究保护性耕作对土壤含水量、水分利用效率、水蚀量、风蚀速率和土壤肥力的影响。试验中,CT是指采用常规播种机进行播种,收获后秸秆运出田外,再用旋耕机进行整地,深度为10~15 cm;NTS是指收获上一季作物后土地表面采用秸秆覆盖(>30%),再进行免耕或少耕,能保证种子萌发即可;ST是指采用常规播种机进行播种,收获后留茬约45 cm,再进行深松,深度为35~50 cm。

文中数据主要通过万方、中国知网、维普和Science Direct等中英文数据库检索得到,并采用Excel和WPS等软件对数据进行处理。

2 结果与讨论

2.1土壤含水量与水分利用效率

土壤含水量是指土壤水质量与干土质量的百分数,水分利用效率是指单位面积上收获的干物质质量与该面积上蒸散量之比[8]。目前,国内学者主要通过土壤水分中子仪和取土烘干法等来测量土壤含水量和水分利用效率[9-10]。

试验数据(表1)表明,在黄土高原地区,NTS和ST处理的土壤含水量分别比CT处理提高了13.6%和31.7%,NTS和ST处理的水分利用效率分别比CT提高了2.26和3.82 kg(hm2·mm);在东北黑土区,NTS和ST处理的土壤含水量比CT处理提高了14.5%和23.9%,在水分利用效率方面ST比CT提高了7.9%,NTS和CT之间无显著差异;在北方沙土区,NTS和ST处理的土壤含水量和水分利用效率与CT相比均有显著提高,ST>NTS>CT[11-19]。

结果表明,免耕秸秆覆盖和深松保护性耕作措施可以提高土壤含水量和水分利用效率,主要是由于免耕秸秆覆盖和深松有助于增加土地表面粗糙度,减少土壤水分蒸发,调节土壤表层温度,改善土壤结构,提高土壤贮水量,从而提高水分利用效率[20-24]。此外,郭清毅等[25]和李月兴[26]等也发现,保护性耕作可以显著提高土壤含水量和水分利用效率,这与本文的结果一致。

表1 不同耕作方式对土壤含水量和水分利用效率的影响

2.2水侵蚀

水蚀作用是指土壤和母质在水的作用下被破坏、剥蚀、搬运和沉积的过程,主要包括降雨的飞溅力和地表径流的冲刷力[27]。控制和减少水土流失可以减少土壤有机质的流失,提高土壤肥力和土地生产力。长期试验表明,保护性耕作是减少水土流失和保护生态环境的有效方法。目前,国内学者主要采用平均径流量、土壤流失量和径流起始时间等参数来表征土壤水侵蚀程度。通过人工模拟降雨的方法记录径流起始时间,采用进口flume自动测定仪测定地表径流量,径流由集流桶收集,搅拌后采样、过滤并称量沉淀物及土壤流失量[28-30]。

由图1可知,不同处理方式下的平均径流量、土壤流失量和径流起始时间都存在差异[31-35]。在黄土高原地区,与CT相比,NTS和ST的平均径流量减少了43.9%和44.4%,土壤流失量减少了58.4%和44.8%,径流起始时间增加了71.2%和102.6%。在东北黑土区,与CT相比,NTS和ST的平均径流量分别减少32.8%和23.5%。在土壤流失量方面,NTS和ST分别比CT减少72.7%和37.9%。另外,NTS和ST的径流起始时间分别比CT延迟了11.7和10.9 min。在北方沙土区,NTS的平均径流量和土壤流失量分别比CT减少了20.8%和67.9%,ST的平均径流量和土壤流失量分别比CT减少了36.8%和55.3%。NTS和ST的径流起始时间分别比CT延迟了16.3和15.3 min。

结果表明,NTS和ST是控制水蚀的有效方法。主要是由于在免耕覆盖和深松处理下,土壤中有高密度的根系,能有效地提高土壤的抗冲性、渗透能力和抗剪强度[36]。作物残茬留在土地上,可减少降雨的飞溅力,增加雨水入渗时间,减少土壤水分蒸发;增加土壤孔隙度,改善土壤结构,提高土壤肥力;残基还可以降低径流速度和截留流失土壤[37-38]。

2.3土壤肥力

土壤肥力是反映土壤肥沃性的一个重要指标,它是衡量土壤能够提供作物生长所需养分的能力,是土壤各种基本性质的综合表现。目前,国内学者主要采用土壤有机质、速效氮和速效磷等参数来衡量土壤肥力。并采用重铬酸钾-浓硫酸外加热法测定土壤有机质,开式定氮法测定速效氮,碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法测定速效磷[39]。

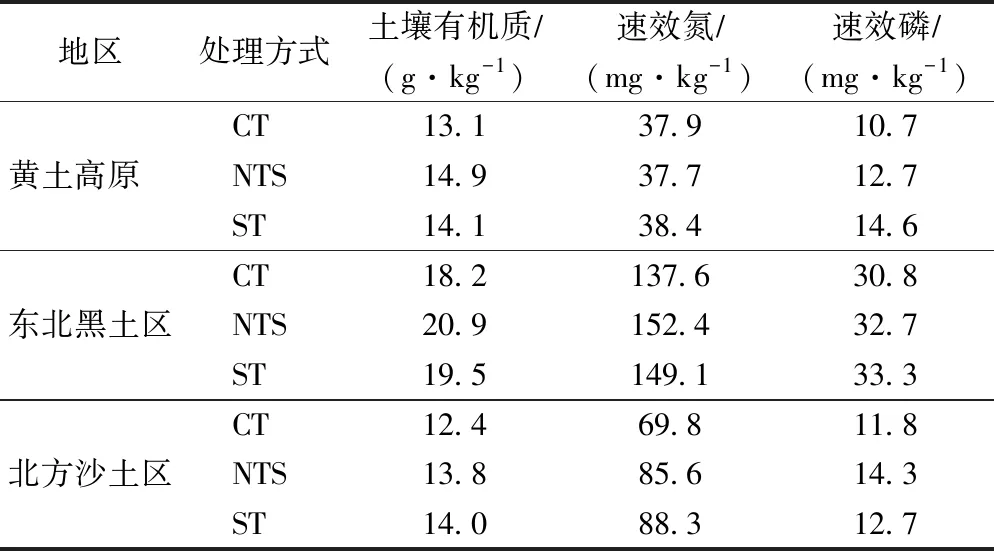

不同耕作模式下土壤有机质(SOM)、速效氮(available N)和速效磷(available P)含量如表2所示[29,40-43]。从表2中可以看出,在黄土高原地区,NTS和ST土壤有机质含量分别比CT提高了13.7%和7.6%,3种耕作模式的速效氮含量无明显差异,NTS和ST的速效磷含量分别比CT提高了18.7%和36.4%。在东北黑土区,NTS和ST土壤有机质含量分别比CT提高了14.8%和7.1%,NTS和ST的速效氮含量分别比CT提高了10.8%和8.4%,NTS和ST的速效磷含量分别比CT提高了6.2%和8.2%。在北方沙土区,NTS和ST土壤有机质含量分别比CT提高了11.3%和12.9%,速效氮含量NTS和ST分别比CT提高了22.6%和26.5%,速效磷含量NTS和ST分别比CT提高了21.2%和7.6%。

结果表明,NTS和ST有助于提高土壤肥力。NTS和ST减少了对土壤的翻动,增加土壤中微生物的数量和活跃程度,有助于土壤中有机质的积累。同时,覆盖在土壤表面的秸秆残茬腐烂后可以形成大量的有机物,提高了土壤肥力[44]。

表2 不同耕作方式对土壤肥力的影响

2.4风力侵蚀

风力侵蚀是指风力剥蚀、搬运和聚积土壤及其松散母质的过程,其主要受地表风速等侵蚀因子和土壤含水量、土壤质地等可蚀性因子影响[45]。大量试验表明,保护性耕作技术能够有效控制土地土壤风蚀,改善生态环境[46]。

不同耕作措施下,根据不同风速处理测得的土壤风蚀速率如图2所示,当风速较低时,不同耕作措施之间的土壤风蚀速率没有明显差异,随着风速的增加,土壤风蚀速率也不断增加[47-51]。如当风速为10 ms时,与CT相比,NTS和ST都显著降低了土壤风蚀速率。在黄土高原地区,分别降低了55.4%和48.7%;在东北黑土区,分别降低了68.3%和70.5%;在北方沙土区,分别降低了90.2%和85.0%。

结果表明,NTS和ST能显著降低土壤风蚀速率。NTS和ST能够防治农田土壤风蚀,是因为它在农田地表覆盖作物秸秆并留茬,残茬能够分解风力对地表的剪应力。此外,残茬根系能固土并且减少地表水分蒸发,覆盖在地表的作物秸秆能使地表不受风力的直接侵蚀,对易蚀性土壤颗粒有一定的保护作用[51]。

3 结论

(1)保护性耕作措施能明显增加土壤水分含量,提高水分利用率。在东北黑土区,免耕秸秆覆盖和深松的土壤平均含水量相比于传统耕作提高了14.5%和23.9%,水分利用效率也有所提高。免耕秸秆覆盖和深松能够降低土壤容重,改善土壤结构,增加土壤孔隙度,从而提高土壤含水量和水分利用效率。

(2)在黄土高原地区,与传统耕作相比,免耕秸秆覆盖和深松的土壤平均径流量减少了43.9%和44.4%,土壤流失量减少了58.4%和44.8%,径流起始时间增加了71.2%和102.6%。因为免耕秸秆覆盖和深松与传统耕作相比,土壤中有高密度的根系,能有效地提高土壤的抗冲性、渗透能力和抗剪强度。作物残茬留在土地上,能够减少降雨的飞溅力,改善土壤结构,达到减少径流、减缓径流起始时间和减少土壤流失和泥沙输移的效果。

(3)免耕秸秆覆盖与深松尽可能的将秸秆还田,能够增加土壤中微生物的数量和活跃程度,有助于土壤中有机质的累计,提高土壤肥力和土壤生产力。在0~10 cm的土壤中,对提高土壤肥力有显著效果。

(4)保护性耕作措施对减少土壤风力侵蚀有显著效果。在北方沙土区,当风速为10 ms时,免耕秸秆覆盖和深松与传统耕作相比,土壤风蚀速率分别降低了90.2%和85.0%。免耕秸秆覆盖和深松与传统耕作相比,地表覆盖物和残茬能分解风力对地表的剪应力,残茬根系能达到固土作用并减少土壤风蚀。另外,随着作物秸秆残茬的高度增加,土壤风蚀减少。