2009—2019年西藏降水量研究文献分析

赵春会, 王建林

(西藏农牧学院, 西藏 林芝 860000)

随着全球气候变暖日益严重,西藏作为世界的“第三极”,对其降水量的研究在全球范围内都有深远的影响[1-2]。目前,研究者们主要对西藏降水量进行客观规律的研究分析,从客观事实层面阐述西藏降水量的空间变化[3-5]。其次,学者们对西藏地质环境和植被变化做了较多的延展性研究,由于植被物候被认为是全球变暖的一个敏感指标,特别是在青藏高原,学者将西藏降水量的研究与植被变化联系在一起[6-7],而降水量对西藏作物的影响也不可忽视。目前,有学者研究了青藏高原青稞赖氨酸含量与降水量的关系[8-9],但是西藏降水量在西藏作物栽培措施及配套措施上的研究相较植被草甸等基础试验研究少,对此延展性研究尚少。笔者对近10年学者们研究西藏降水量的文献做计量分析,以期为西藏降水量主题及其延展性研究提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

以中国知网收录的文献为数据源,选择高级检索,检索主题为西藏,并含降水量,检索2009年1月1日至2019年12月31日发表在国内的有关西藏降水量文献(含出版著作、论文集、学术论文、文献综述以及研究简报等)。

1.2 研究方法

采用文献计量学及Excel统计分析处理数据。

2 结果与分析

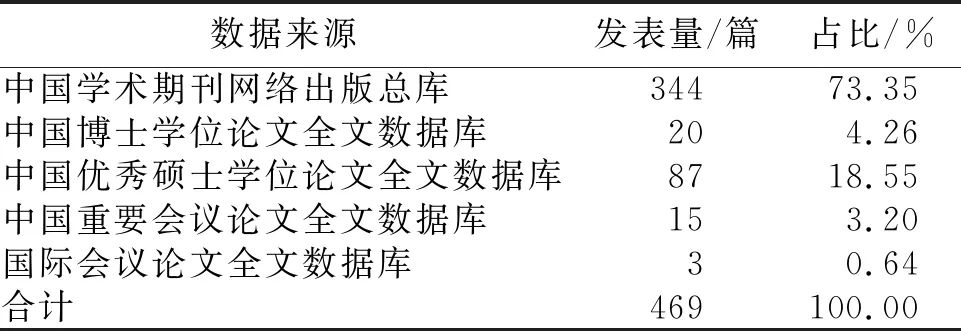

2.1 不同数据的来源分布

由表1可见,经检索2009—2019年我国西藏降水量研究文献共469篇。其中,344篇来自中国学术期刊网络出版总库,占73.35%;20篇来自中国博士学位论文全文数据库,占4.26%;87篇来自中国优秀硕士学位论文全文数据库,占18.55%;15篇来自中国重要会议论文全文数据库,占3.20%;3篇来自国际会议论文全文数据库,占0.64%。说明,我国有关西藏降水量的文献在不同数据库的研究分布极不平衡。

表1 2009—2019年我国西藏降水量研究的不同来源数据库发表量及其占比

2.2 不同年份及作者学科类别的发文量

2.2.1 不同年份 如图1所示,2010年发文量较少,为33篇,2011—2013年发文量上升,但2014年发文量降至34篇,2015—2016年呈上升趋势,2016年发文量达近10年的最大值,为58篇。说明,这2年学者们对西藏降水量的研究比较集中。2017年发文量降幅为10年的最大,较2016年少21篇,发文量仅37篇,此后发文量又逐渐上升,2018年发表量50篇,但2019年发表量下降至42篇。可见,学者对西藏降水量变化的研究具有阶段性,导致这种峰值曲线的原因尚不明确。

2.2.2 不同学科类别 如图2所示,经学科分类检索(交叉学科)共496篇文献,263篇文献为大气学科,占53.02%;38篇为生物学科,占7.66%;36篇为地球物理学科,占7.26%;29篇为草学学科,占5.85%;28篇为地质学科,占5.65%;20篇为农业资源与环境学科,占4.03%;18篇为作物学科,占3.63%;15篇为生态学科,占3.02%;12篇为林学学科,占2.42%;10篇为环境学科,占2.02%;其他学科共27篇,占5.44%。可见,发表文献的学科分布不均,以大气学科为主,说明我国西藏降水量研究人员多与本专业相关,在该研究上有跨学科研究,但比例较小。总体来看,我国西藏降水量的研究者具有明显分布集中,跨学科范围小,涉及研究者专业交叉等特点。

2.3 文献作者隶属机构分布

对中国知网收录的数据源中前40个机构进行统计,因部分文献每篇有多个机构所属,故统计的40个机构共发表文献490篇。由表2可知,西藏气象台发表文献达71篇,占14.49%;南京信息工程大学发表文献35篇,占7.14%;西藏高原大气环境科学研究所发表文献31篇,占6.33%;兰州大学发表文献29篇,占5.92%;中国科学院地理科学与资源研究所发表文献26篇,占5.31%;中国气象局成都高原气象研究所发表文献25篇,占5.10%;西藏拉萨市气象局发表文献17篇,占3.47%;成都信息工程大学发表文献16篇,占3.27%;中国科学院大学发表文献15篇,占3.06%;中国科学院寒区旱区环境与工程研究所和中国科学院研究生院分别发表文献14篇,均占2.86%;中国科学院青藏高原研究所和成都信息工程学院分别发表文献12篇,均占2.45%;西藏农牧学院发表文献11篇,占2.24%;剩余单位均在10篇及以下。发表文献的机构主要以西藏当地机构及中国科学院等研究机构为主,但发表文献的机构分布在全国范围极不均衡,现由西藏气象台领先。

表2 2009—2019年我国西藏降水量研究文献作者的隶属机构分布

2.4 文献研究的不同层次

由表3可见,对456篇文献进行了研究层次的分类,前9个研究层次属于基础与应用基础研究的文献为363篇,占79.61%;属于工程技术研究的文献为75篇,占16.45%;属于行业技术指导研究的文献为8篇,占1.75%;属于基础研究研究的文献为3篇,占0.66%;属于政策研究和行业指导的文献分别为2篇,均占0.44%;属于专业实用技术、高级科普和职业指导的文献分别为1篇,均占0.22%。可见,对西藏降水量的研究层次主要是基础与应用基础研究。

表3 2009—2019年我国西藏降水量研究文献研究的不同层次分布

2.5 文献研究的不同主题

经主题分类检索(有主题交叉文献)共809篇文献,由图3可知,主题为青藏高原的文献为114篇,占14.09%;气候变化为主题的文献为89篇,占11.00%;青藏现代强烈隆起区为主题的文献有83篇,占10.26%;气候变动为主题的文献为66篇,占8.16%;年降水量为主题的文献为24篇,占2.97%;中华人民共和国为主题的文献为22篇,占2.72%;变化特征为主题的文献为21篇,占2.60%;西藏地区为主题的文献为20篇,占2.47%;NDVI、高寒草甸和降水变化为主题的文献分别为19篇,均占2.35%;夏季降水、时空变化、西藏高原和年代际为主题的文献分别为18篇,均占2.22%;其余主题均小于18篇。说明,我国西藏降水量的研究偏向于气候变化、时空变化及空间分布,而对其在栽培措施及作物影响因子之间的配合应用研究尚少。重点研究降水量的基础特性[10]及植被影响[11-23],而其对作物栽培生长发育影响的研究鲜见报道,这也是作物生态影响机制科研成果较少的原因。

3 结语

经检索2009—2019年我国西藏降水量研究文献共469篇。2016年发文量最多,为58篇;以大气学科研究为主;研究西藏降水量为大气学科的课题较专业,以专业研究者为主,复合形式组成的响应机制研究较少[14-17];专业研究西藏降水量对当地作物栽培影响调控的学者对此关注度低,未进行延展性研究,但各地区降水量的时空变化与植被退化的响应机制关注度高[18-19],这也是西藏降水量影响因子在指导栽培措施上应用较少的原因。研究层次主要是针对于基础与应用基础研究;偏向于气候变化、时空变化及空间分布的研究,而对其在栽培措施及作物影响因子之间的配合应用研究尚少,表明研究工作主要以从事本专业研究的学者为主,在西藏降水量研究的领域内还有大量未知的规律及一些客观事实情况需进一步研究。各地区机构应加大研究力度,以达到平衡地区、院校及各研究所推广站等效果,在西藏作物栽培措施上应用,从而推广新型的栽培技术[20-21]。

研究文献集中在降水量的基础特性上,而其对作物栽培措施及生态因子影响上应用的研究方法和理论较少,且主要集中在几种不同时期的组合上[22]。其中,11.00%和8.16%是对气候变化及气候变动进行的研究,这就使其在其他方面的研究较为薄弱,不利于降水量这一生态因子在栽培技术上的推广应用。发表文献的机构主要以西藏当地的研究机构及中国科学院等研究机构为主,研究机构不集中,研究人员分散,学科跨度较大,导致主要的科研力量不能专一的研究该领域,造成研究降水量对作物生长发育的学者较少,导致降水量指标对作物栽培调控效应的理论较为匮乏。如何解决这些问题,是我国西藏降水量科研的最大瓶颈,降水量在栽培措施方面研究可以向工程措施研究领域获得新的栽培途径和方法[23]。