多学科视角下的我国古代城市理水观

张雅卓

(天津大学建筑学院, 天津 300072)

城市理水,是指在城市发展建设中将水应用于城市规划布局或园林景观营造,运用多学科、多技术对水资源进行调、治、用的综合处理过程。

水不仅有城市体系的功能成分,也是城市产生和变迁的自然动力,引导着城市空间演化和文化脉络发展,牵引着城市的生产、游憩、生态、景观、宗教等多功能演变[1]。

我国古代的城市理水思想和成果,反映在当今科学系统的规划学、水利学、环境学以及园林学等诸多领域。各地差异的水资源以及不同的水文化渊源,形成了不同的理水思路,造就了南北不同的城市格局和园林风貌。

一、规划学视角下的古代城市理水观

1.水对城市规划的影响渊源

我国古代城市选址和布局,在很大程度上依托于河流水系的位置和形态,人类生存本能对水的需求、安全防御方面的水适应性以及风水理论的有关学说,均成为水对城市规划布局的影响因素。

(1)生存需求。人类生存离不开水,从原始社会的饮用,到农业社会的灌溉、捕捞、水运,这些人类对水的本能性依赖,决定了人类从古代聚落到早期城市,几乎都是择水而居、傍水筑城。

诸多古籍或诗篇都描述了城市格局与水系分布之间的关系,如《管子》记载:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。”唐代许浑曾有“山翠万重当槛出,水光千里抱城来”。《商君书·徕民篇》记载:“地方百里者,山陵处什一,薮泽处什一,溪谷流水处什一,都邑蹊道处什一,恶田处什二,良田处什四。”。《国语·周语》记载:“国必依山川。”

追寻我国古代城市发展历程,可以看出城市的产生、繁荣与水之间的密切关系,以及人类生存对水的依赖发生的演化。最早期的城市绝大多数诞生于黄淮和长江流域,如黄河流域的夏朝第一个都城阳城、长江流域的吴都苏州、蜀都成都等。隋唐时期由于运河的贯通,进一步催生了淮阳、广陵、姑苏、余杭、汴梁等城市的繁荣。

雨水的丰沛程度也影响着城市选址的具体位置,干旱缺水地区的城市分布近水源,以满足人类生产生活需求,如元大都由金中都的城址迁徙到东北郊的高粱河水系旁。而降水丰沛地区的城市选址,除考虑用水需求,还要顾及洪涝灾害影响,因此多选择地势较高,距水适宜的位置,如苏州古城地处丘陵至平原地形较高处,就是出于对水用和防御的双重考虑[2]。

(2)安全防御。古代先贤们早已意识到水在战略攻坚以及抵御外敌方面的双重作用。老子《道德经》曰:“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。”《周制》也有之曰:“囿有林池,所以御灾也。”

古城常选择江河水系作为天然屏障,或人工修建“城壕”,即环绕城址的护城河,以形成易守难攻之势,抵御外来入侵[3]。如三国时期秦淮河成为建业(今南京)的天然军事屏障,发展到六朝时期,秦淮河下游成为居民和商业的聚集区。五代十国时期,人工河道与自然水道连接,形成完整的护城河,即“阔二十五丈,周四十五里”的“杨吴城濠”,明朝进而开凿成为世界上最长的护城河[4]。如西安护城河始建于明朝洪武七年(1374年),位于城墙外侧20~60米,壕深二丈,宽八尺,长四千五百丈,起到了有效的防御作用。

(3)风水堪舆。风水学,又称“堪舆学”,反映了人们的心理需求和对环境感知的择优选择,对我国古代城市规划布局影响深远,一直延续至今。

古籍记载:“相土尝水,象天法地”,“寻龙择地须仔细,先须观水势”,“未看山时先看水,有山无水休寻地”,“风水之法、得水为上”[3]219等。历史上最著名的一部有关理水思想的风水学著作是明末清初蒋大鸿所著《水龙经》,该书系统而详尽地总结了水龙相法。

古城通常按照“一池三山”的格局呼应风水理论,即三面背山、一面面水,称为山水之“穴”,被认为是藏风聚气的理想居所。按照风水学进行设计的理想城市规划布局[5](见图1)。如故宫的金水河、颐和园的万寿山前冠带泊岸,均验证了风水学的相关理论[6]。

图1 风水学导向下的理想城市布局

2.理水形成的城市空间格局

从水与城之间的关系来看,大致可以分为四种空间格局[7]。

(1)“水临城”。城市临水而建,即毗邻江、河、湖、海等大面积水体。如原始社会末期的河姆渡遗址、夏都二里头偃师商城、东周王城、春秋战国时期的临淄,都是临水而建的聚落或城池的典型代表。

(2)“水穿城”。城市跨水发展,即河流水系穿城而过,河道成为引导城市发展的主要脉络。如古都洛阳,瀍水直穿城中,河道两岸逐渐成为都城最繁华的地段。

(3)“水含于城”。城市水网交织,水系与街区交织,形成河道纵横、水网密布的城市空间。如苏州城,古城内水巷相通,形成了以河堰、护城河、城墙、水关、河道、池塘、阴沟等组成的防洪排涝系统[1]。

(4)“水抱城”。城市被水环抱,在大面积水域空间零星分布着陆地岛屿,构成组团型城市空间,大小形态各异的水域空间成为联系公共活动中心和建筑群之间的纽带。例如浙江的舟山市就是“水抱城”的典型代表。

二、水利学视角下的我国古代城市理水

我国古代劳动人民从长期引水为用和与水斗争的过程中,逐渐形成了改造自然水系、开辟新水源、修建供水、引水工程及构建城市水网方面丰富的水利技术,在《水经》《水道提纲》《水经注》《汉书》《地理志》和《二十五史》等诸多古代典籍中均有记述[5]17。我国古代城市理水中著名的水利工程(见表1)。

表1 我国古代城市理水中著名水利工程

续表1

1.引水补水

最初的引水是通过护城河和支流的开挖,引水入城、据需所引。西汉时出现了水门(即水闸),用以控制水位、取水或泄水。《汉书·循吏传·召信臣》有述:“行视郡中水泉,开通沟渎,起水门提阏凡数十处,以广灌溉”。如宁波城,从护城河南部引水入城,再弯流于西,从城门之南出城。上海旧城,分别从城南面、西门南端、东门之南三个方向引入河水,至西门之处曲折流入北再向东,形成迂回之态。

我国古代引水补水技术不仅仅局限于地表水的引用,对于地下水的认知和利用也有悠久的历史。《易经》曰:“山下有泉”,是对地下水的最早记载。早在六七千年前的原始社会,祖先们就懂得凿井取水。浙江省余姚县河姆渡新石器时代遗址的水井,是迄今我国发现最早的水井。

2.调蓄功能

面对旱、涝变化的气候特征,随着城市的不断繁荣和人口逐渐密集,出现了调蓄功能的水利设施。如建于西汉元狩三年(公元前120年)的昆明池,就是因水源不能满足长安城市发展需要而建的。《庙记》中记载,昆明池旁建宫室,池中养鱼,供祭祀诸陵之用,余者供长安人食用。

淮南市寿县的安丰塘(又名芍陂),由春秋时期楚相孙叔敖主导修建,距今已2 600多年。这方被誉为“天下第一塘”的平原水库,周长24.6公里,面积34平方公里,蓄水量最高达1亿立方米,灌溉面积达68万亩,至今仍然发挥着拦蓄雨水径流的调蓄作用[8-9](见图2)。

图2 芍陂及附近水系概况

3.供排水网

古代关于供排水管网的记载,最早出现在春秋《考工记》中。据记载,周代在皇宫内建筑了“窦,其崇三尺”。窦者,即地下流水的洞穴,建筑下水道,有三尺之深。

隋唐时期,洛阳城的自然河流有洛水、伊水、涧水和瀍水,人工渠道有漕渠、泄城渠、通济渠、通津渠、运渠等。这些河渠穿行于宫城、御苑以及坊间,形成供、排水的网络化水系[5]178。

4.配水工程

坐落于四川省成都市岷江上的都江堰,是秦国蜀郡太守李冰父子组织修建的大型水利工程,其枢纽由鱼嘴、宝瓶口、飞沙堰三部分组成(见图3)。都江堰可自动引水分流、自动排沙防洪、自动调控岷江内外水量,两千多年来一直发挥着防洪灌溉和水资源分配的作用,是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的水利工程[7]。

5.防洪治河

古代治河方略主要包括疏导、筑堤、修坝等。《尚书》记载:禹采用“决九川距四海,浚吠浍距川”,即疏通主干河道入海,开挖排水沟,使洪水和积涝流入河槽。公元前651年,齐桓公主持“葵丘之盟”中出现“无曲堤”的条文,即禁止修建只顾自己而损害别国的堤防[8]。《管子》一书有曰:“高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省”,从城市选址到堤防、排水、管理方面都有论述。后代又进一步发展形成了“防、导、蓄、高、坚、迁”的城市防洪治河策略[10-12]。

图3 都江堰工程平面示意图

三、环境学视角下的我国古代城市理水

1.水体预处理

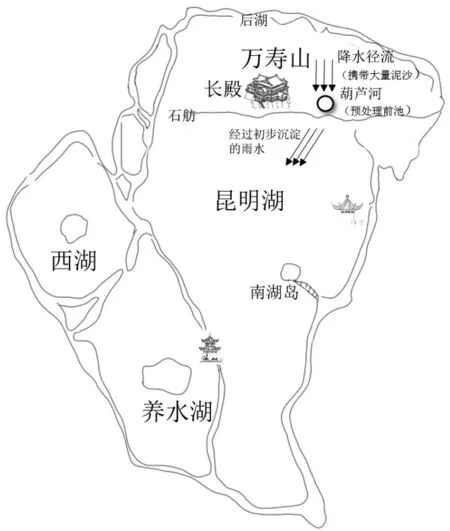

环境学视角下的水质净化方法,在我国古代也可以找到相关技术应用。如颐和园中万寿山与昆明湖之间的葫芦河,就是昆明湖的预处理前池[13],主要拦截雨水冲刷山体的暴雨径流,泥沙、树叶、杂物在此进行物理沉淀,以减少昆明湖的淤积量,并方便清淤(见图4)。

图4 颐和园平面示意图

2.生物净化

江南园林自古就有“深柳疏芦,蔬蒲水芳”的说法,正是利用水生植物达到水体净化的效果。明代徐光启所著《农政全书》记载:“作井底,用木为下,砖次之,石次之,铅为上。既作底,更加细石子厚一二尺,能令水清而味美。若井大者,于中置金鱼或鲫鱼数头,能令水味美,鱼食水虫及土垢故”,所述原理类似现今人工湿地技术中推崇的基质净化和生物净化。

四、园林学视角下的我国古代城市理水

我国古代造园追求以山为骨、以水为魂,理水成为园林建造的核心组成部分。从造园古籍和流传于世的园林作品来看,古人非常重视在中观和微观尺度理水过程中表现对自然的追求和对意境的抒发,具体反映在以下四个方面。

1.尊重场地,梳源察水

古人在作庭造园时表现出对场地的尊重,常常根据基址地形特质布局水体形态和挖掘水源。如明代大师计成在《园冶》中提到:“相土尝水、因地制宜”;“立基先究源头,疏源之去由,察水之来历”。又如管仲在《管子·乘马》中指出: “因天材,就地利,城廓不必中规矩,道路不必中准绳”,强调园建和城建必须因地制宜,才能既得山水之利,又省建设之功。如皇家园林的代表承德避暑山庄,充分体现了利用主体山势和水面“就地利”以造园的思想和理念[12]。

2.道法自然,曲折深远

古代园林营造讲求“虽为人作,宛若天开”,即崇尚“道法自然”之理念。古代对水的梳源和引用也力求彰显自然之美,展现曲折深远的天然意境。私家园林的建造,更是利用蜿蜒曲折的水系,营建开合有致的园林景观,形成藏风聚气的人居环境。

计成在《园冶》中提到:“古皆凿石槽,上置石龙头喷水者,斯费工类俗,何不以理涧法,上理石泉,口如瀑布,亦可流觞,似得天然之趣。”宋代朱长文《乐圃记》记载:“水由门萦行曲引至于冈侧”。“瀑布如峭壁山理也,先观有高楼檐水,可涧至墙顶作天沟,行壁山顶,留小坑,突出石口,泛漫而下,才如瀑布。”[14]古人还总结了如何在有限的区域使空间显得深远的理水技术,如郭熙在《林泉高致》中指出:“山欲高,尽出之则不高,烟霞锁其腰则高矣。水欲远,尽出之则不远,掩映断其派则远矣。”

3.形态各异,动静结合

池,在庭院中展现水体静态之美,用以比拟自然景观中的江、河、湖、海。而呈现水体动态之美的形态有溪、泉、瀑。其中,溪表现屈曲萦回之态,展现湍流、激水、跳波等动态特征,同时还可以作为“曲水流觞”的娱乐之用。

元代饶自然的《绘宗十二忌》记载:“寒滩浅赖,必见跳波,乃活水也”。

宋李格非《洛阳名园记·松岛》曰:“清泉细流,涓涓无不通处”,还有王维的《栾家濑》中:“浅浅石溜泻,跳波自相溅”等,则表现了动态水体的典型特征[15]。

4.水利设施,景观装饰

随着古代水利技术的日臻成熟,出现了闸、坝、堰等水利设施。在园林中,古人也采取不同的工程设施来营造不同的水景。比如,利用水闸控制水体流动方向及流量,利用堰坝形成水面间的不同高差,从而营建动态的跌水景观。很多庭园造景时都考虑到了对这些水利设施的美化,如拙政园将滚水坝与亭榭、廊桥相结合,既营造出跌宕有声的动态水景,也将修饰后的水利设施融于整体景观环境中[10]。

五、结 语

通过对我国古代城市理水的研究发现,其观念和技术面向多学科交融的诸多领域。如规划学视角下城市空间格局的形成;水利学视角下的引水补水、调蓄功能、供排水网、配水工程、防洪治河等水利工程;环境学视角下的水体预处理、生物净化等措施;园林学视角下的尊重场地、梳源察水,道法自然、曲折深远,形态各异、动静结合,水利设施、景观装饰等处理手法,都可以在古代城市理水技术中找到缩影。在感叹先贤们不朽智慧的同时,我们更要对其体现的价值进行思考,希望在当下和未来的理水实践中,能够将这些古朴但不过时的技术和多学科交融的理念加以应用,让祖先优秀的城市理水经验和思想得以传承。