狭长基坑开挖变形规律及支撑优化研究

陶勇,杨平*,贾红征,秦辉

(1. 南京林业大学土木工程学院,南京 210037;2. 江苏建科工程咨询有限公司,南京 210008)

在地铁车站基坑设计过程中,采用内支撑系统的围护方式已得到广泛应用。通过对支撑体系的优化,可进一步控制基坑变形并降低成本。探究不同支撑体系作用下基坑变形,前人已做过颇多研究,主要研究支撑预加轴力、支撑间距、支撑刚度等因素对基坑变形的影响。在支撑预加轴力研究方面,张明聚等[1]发现一定范围内增加预加轴力可显著减小基坑变形,但预加轴力增大超过一定限度后约束作用逐渐减小。Wang等[2]认为,随预加轴力增大,基坑总变形呈下降趋势,最终变形趋于稳定。关于支撑位置研究,刘润等[3]研究发现支撑位置的变化对于土体中最终应力水平的影响甚小,对围护结构的位移有较明显的影响。关于支撑刚度研究,由于支撑刚度对基坑变形影响较大,越来越多国内外学者对其进行研究,取得较多成果[4-7]。为保证基坑支护体系的可靠度,何培玲等[8]提出挡墙复合刚度计算法。随着基坑工程的建设发展,支撑体系由单一趋向多样化应用,关于混合支撑及新型支撑体系的研究越来越多[9-11]。混合支撑虽保证了基坑的安全性,但仍存在一定缺陷,对其进行优化具有实际意义。

安全控制是地下工程建设的首要任务。目前地铁车站常用的支撑体系为钢筋混凝土支撑与钢支撑并存的混合支撑体系,该支撑体系虽保证了基坑的安全性,但混凝土支撑存在建筑垃圾及环境污染问题,且需要较长制作养护时间,施工周期相对较长。而钢支撑自重轻、安装和拆除方便、施工速度快且可重复利用,有利于减少时空效应作用下基坑变形。笔者主要结合南京某车站西区标准段基坑工程,通过数值模拟与实测对比,研究用钢支撑替代顶层钢筋混凝土支撑的支撑优化问题,通过有限元进行敏感性分析,分别调整支撑刚度、首末道支撑位置、支撑预加轴力,对钢支撑体系进一步优化,从而改善支护结构受力,以期减小基坑变形、缩短工期、降低造价,为今后类似工程首道支撑材料选择及支撑体系设计提供借鉴。

1 工程概况

该工程为地下二层岛式车站,站台宽13 m,车站外包长523.98 m,宽22.1 m,设计地面标高为7.15 m,其中西区标准段开挖深度约19.22 m。

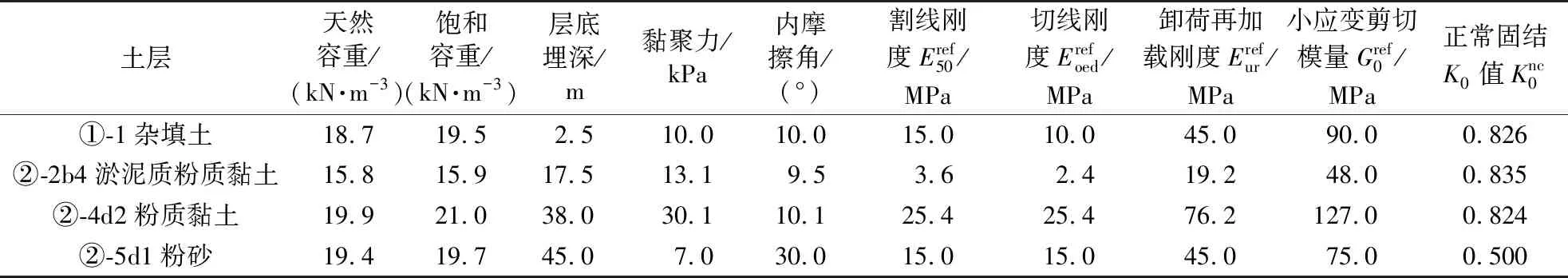

西区标准段开挖影响范围内土层从上至下依次为①-1杂填土、②-2b4淤泥质粉质黏土、②-4d2粉质黏土、②-5d1粉砂。该工程影响范围土层基本物理力学参数见表1,土的抗剪强度指标由固结快剪试验获得,破坏比等其余参数取软件默认值。

表1 土层基本物理力学参数Table 1 Basic physical and mechanical parameters of soil layer

车站西区标准段采用明挖顺作法施工,围护结构采用800 mm厚地连墙加内撑形式,地连墙深35 m,竖向共设5道支撑,第1道支撑为800 mm×800 mm钢筋混凝土,其余为Φ609 mm×16 mm钢支撑,支撑深度分别为0.5,5.0,8.5,12.0,15.5 m。

2 实测与数值模拟结果对比分析

2.1 测点布置

本工程主要监测项目为地下连续墙水平及竖向位移、深层土体水平位移、支撑轴力、周边土体地表沉降、基坑外地下水位等。本研究主要对西区标准段两个监测项目进行实测数据分析,地连墙水平位移监测布置2个测孔,地表沉降监测有2个监测断面,其围护结构横剖图如图1所示,其测点布置如图2所示。

图1 围护结构横剖图(单位:mm)Fig. 1 Retaining structure horizontal profile

图2 西区标准段测点布置图(单位:mm)Fig. 2 Layout of survey points in standard section of western district

2.2 数值模拟方法

2.2.1 基本假定与参数选取

研究采用有限元数值模拟,假定所有材料为均质、连续、各向同性,土层水平成层分布;不考虑开挖前由土体初始应力状态及围护墙施工所导致的土体变形,土体本构模型选用小应变土体硬化模型,支护结构选用各向同性线弹性模型,荷载只考虑土体和围护结构自重荷载,不考虑开挖过程中施工对土体力学参数的影响,不考虑地下水渗流作用,因地连墙止水帷幕为全封闭式,本研究忽略疏干降水影响不考虑降水模拟。根据车站支护设计施工说明及详图,支护体系参数选取:地下连续墙、圈梁、混凝土支撑弹性模量皆为3×104MPa,泊松比为0.2,重度为25 kN/m3;钢支撑和立柱弹性模量分别为2.1×105和1.95×105MPa,泊松比均为0.25,重度为78.5 kN/m3。

2.2.2 几何模型及边界条件

由于本研究主要针对长条形基坑的対撑进行优化,基坑围护结构及支撑分布基本对称,可沿对称轴取一半模型进行分析,将西区标准段向端头井部分延伸,用对撑取代斜撑的方法进行处理,原标准段对撑间距不变,端头井部分新增对撑间距与标准段相同。

模型计算采用PLAXIS软件,开挖影响宽度一般为基坑开挖深度的3~4倍,影响深度为基坑开挖深度的2~4倍,处理后基坑模型尺寸为68 m×24 m×19 m,计算几何模型尺寸选取为134 m×150 m×45 m,边界条件仅保留基坑顶面的自由度,侧面法向固定,底面完全固定。

2.2.3 开挖阶段确定

本工程开挖过程为分层开挖,开挖完一层土体后即修筑一道支撑,支撑修筑结束后再开挖下一层土体,依次自上而下开挖土体并修筑支撑。根据分析需要,本研究将这些工况划分为6个阶段,阶段1:开挖第1层土体(1 m);阶段2:修筑第1道钢筋混凝土支撑(深0.5 m,不添加预加轴力),开挖第2层土体(深5.5 m);阶段3:架设第2道钢支撑并施加预加轴力(深5.0 m,预加轴力为1 110 kN),开挖第3层土体(9.0 m);阶段4:架设第3道钢支撑并施加预加轴力(深8.5 m,预加轴力为1 025 kN),开挖第4层土体(12.5 m);阶段5:架设第4道钢支撑并施加预加轴力(深12.0 m,预加轴力为1 080 kN),开挖第5层土体(16.0 m);阶段6:架设第5道钢支撑并施加预加轴力深(15.5 m,预加轴力为1 160 kN),开挖至底部(19.0 m)。

2.3 实测与模拟对比

2.3.1 地连墙水平位移对比

测点ZQT38和ZQT02在不同开挖阶段的墙体位移实测值与计算值的对比见图3。由于施工原因实测测斜管只能读到地下22 m处的位置,故计算与实测对比时,计算值亦截取到地下22 m处,不影响实测对数值模拟的验证,在后期优化时再恢复地连墙实际入土深度35 m进行分析。

图3 不同开挖阶段墙体水平位移实测、计算值对比图Fig. 3 Contrast figures of different excavation stages of the wall horizontal displacement measured and calculated values

从图3可见,无论是计算值还是实测值,其墙体水平位移均随土体的开挖而增大。第1层土体开挖完时,墙体顶部的水平位移最大,随着土方开挖,墙体最大水平位移发生位置下移且与开挖面较接近,最终位移曲线呈两端小中间大的“弓”形。

引入深度比率参数Kj,定义为不同阶段下墙体最大水平位移所处深度与当时阶段开挖深度之比,即:

Kj=Hj/hj

(1)

式中:Hj为各阶段下墙体最大水平位移所处深度,m;hj为各阶段开挖深度,m;j=1,2,3,4,5,6。

墙体水平位移整体实测值比计算数值偏大,但差值较小,墙体最大水平位移实测与计算的最大差值仅为1.9 mm。各阶段下测点ZQT38实测深度比率值Kj为0,1.47,1.03,1.05,0.98,0.98,计算值Kj为0,1.51,1.06,1.02,0.86,0.82;ZQT02实测深度比率值Kj为0,1.48,1.09,1.08,0.97,0.95,计算值Kj为0,1.61,1.12,0.97,0.85,0.80。总体上看计算值与实测值反映的位移变化规律基本一致,存在偏差的原因可能是施工工况与数值模拟理想工况有一定差异等,而位移量差值很小,证明该模型及数值模拟计算可较好模拟实际工况,该模拟方法合理可行。

2.3.2 地表沉降对比

图4 DB21剖面地表沉降实测、计算对比图Fig. 4 Contrast figures of the measurement and calculation of the surface subsidence of DB21 profile depth

DB21剖面地表沉降实测与计算值的对比情况见图4。由图4可知,无论是计算值还是实测值,其沉降规律较为一致。可以看出距坑壁一定范围内,同一开挖阶段距离坑壁由近及远的3个测点沉降量依次增大,并随着基坑的开挖持续增大,此规律与计算值相符,从整体上看,基坑开挖越深,沉降量增长速率越大。与实测值相比,计算值整体较小,这是由于数值模拟过程中没有考虑周边建筑物荷载。

DB21断面上各点在各阶段下的沉降累计值见图5。由图5可知,随土方的持续开挖,地表各处沉降逐渐增大,在整个开挖过程中,距地连墙体较近的地表沉降量较小,而随着距坑壁距离的增大,沉降量逐渐增大并达到峰值,再往外距坑壁越远,地表的沉降越小,直至无明显沉降产生,曲线呈“凹槽型”分布。

图5 地表沉降计算曲线Fig. 5 Surface settlement curves

引入距离比率参数Vi,定义为不同阶段下地表最大沉降位置距坑壁距离与当时阶段开挖深度之比,即:

Vi=xi/hi

(2)

式中:xi为各阶段下地表最大沉降位置距坑壁距离,m;hi为各阶段开挖深度,m;i=1,2,3,4,5,6。

由图5还可看出,随基坑持续开挖,地表沉降量整体增大,且地表沉降最大值位置离坑壁越来越远,各阶段Vi分别为4.80,1.47,0.98,0.74,0.61,0.60。开挖至坑底时,地表沉降主要影响范围为0~1.7倍开挖深度,次要影响范围为1.7~3.2倍开挖深度。对于“凹槽型”沉降,上海市基坑工程技术规范板式支护体系经验方法指出:地表最大沉降位置距坑壁距离约为0.5倍开挖深度,地表沉降主影响区域为0~2倍开挖深度,次影响区域为2~4倍开挖深度。而Peck[12]对以钢板桩为主的基坑分析得出,软土中基坑沉降影响范围达2.5~4.0倍开挖深度。总体上实测值与模拟值变化规律基本一致,因此该模型模拟方法可行。

3 支撑优化分析

根据该车站基坑工程特点,本研究仅对西区标准段対撑进行优化。西区标准段已经建成,考虑将首道支撑由钢筋混凝土支撑替换为钢支撑,对支撑刚度、首道支撑位置、支撑预加轴力这3个参数进行分析,研究在开挖最底层土体后,参数变化对距坑壁23 m处测点ZQT38墙体水平位移、墙体弯矩、距坑壁46 m处DB21剖面地表沉降的影响。

3.1 钢筋混凝土支撑与钢支撑对比

本研究背景工程采用的是混合支撑体系,考虑到本工程的基坑体系设计可能比较保守,现将第1道支撑替换成钢支撑,预加轴力为100 kN,其型号与第2~5道支撑相同。通过数值模拟方法,计算替换后的钢支撑体系对基坑的影响,并与原混撑体系对比。

不同支撑体系对基坑变形及受力的影响如图6所示。由图6可知,钢支撑体系墙体整体水平位移量有所增加,原因是首道支撑刚度降低,整个支撑体系对墙后土压力支承作用下降。地连墙各位置墙顶水平位移受影响最明显,最大差值为1.9 mm,墙体中下部位移相差很小。两种体系下墙体最大水平位移所处位置接近,其最大位移量均小于警报值25 mm,仅相差0.5 mm。由图中还可看出:把第1道支撑替换成钢支撑之后,上部墙体弯矩值略有减小,而在墙体其他位置, 两者的墙体弯矩值变化趋势完全一致,弯矩差值极小,最大差值约20 kN·m。且两种支撑体系产生的地表沉降曲线的变化趋势基本一致,最大沉降量所处位置距坑壁距离约为0.62倍开挖深度。而纯钢支撑体系产生的整体地表沉降量较大,最大差值为1.0 mm,最大沉降量为10.1 mm,但仍远小于警报值25 mm。

图6 不同支撑体系下墙体水平位移、弯矩、地表沉降变化曲线Fig. 6 Variation curves of horizontal displacement, bending moment and surface settlement under different supporting systems

综上所述,与纯钢支撑体系相比,原支撑体系首道支撑采用钢筋混凝土支撑,可较大程度限制墙顶水平位移,但对整体墙体水平位移限制差别不大。纯钢支撑体系会使上部墙体弯矩略微减小,而墙体其他位置弯矩值差别不大。纯钢撑体系使地表沉降量有所增加,但仍远小于警报值。故原支撑设计方案偏保守,将首道支撑替换为钢支撑是可行的。

图7 墙体最大水平位移、弯矩、地表沉降随支撑刚度变化曲线Fig. 7 Curves of maximum horizontal displacement, bending moment and surface settlement of wall with support stiffness

3.2 钢支撑刚度对基坑变形的影响

本研究通过调整钢支撑断面面积以调整刚度作为标准值,定义1倍刚度为Φ609 mm×16 mm钢支撑刚度,支撑预加轴力均按70%设计轴力进行施加。

底层土地刚开挖完时支撑刚度对基坑变形及内力影响见图7。由图7可知,0.5倍刚度增加至1.0倍刚度,墙体最大水平位移、最大正弯矩、最大负弯矩、地表最大沉降降低幅值分别为17.0%,3.9%,9.3%,11.1%;而1.0倍刚度增加至2.0倍刚度,降低幅值分别为15.6%,0.9%,9.5%,7.7%;而2.0倍刚度增加至3倍刚度,降低幅值分别为2.9%,0.7%,5.1%,3.1%。随着刚度逐渐增加,墙体最大水平位移、最大正负弯矩、地表最大沉降量均逐渐减小,且减小速率越来越小。因此,适当增大支撑刚度可有效控制支护结构内力、墙体位移和墙后土体沉降,但支撑刚度达到一定限值时,增大刚度对支护体系的位移控制贡献较少,本研究认为刚度取值可在1~2倍之间,即最多采用双管支撑即可。

3.3 首末道支撑位置对基坑变形的影响

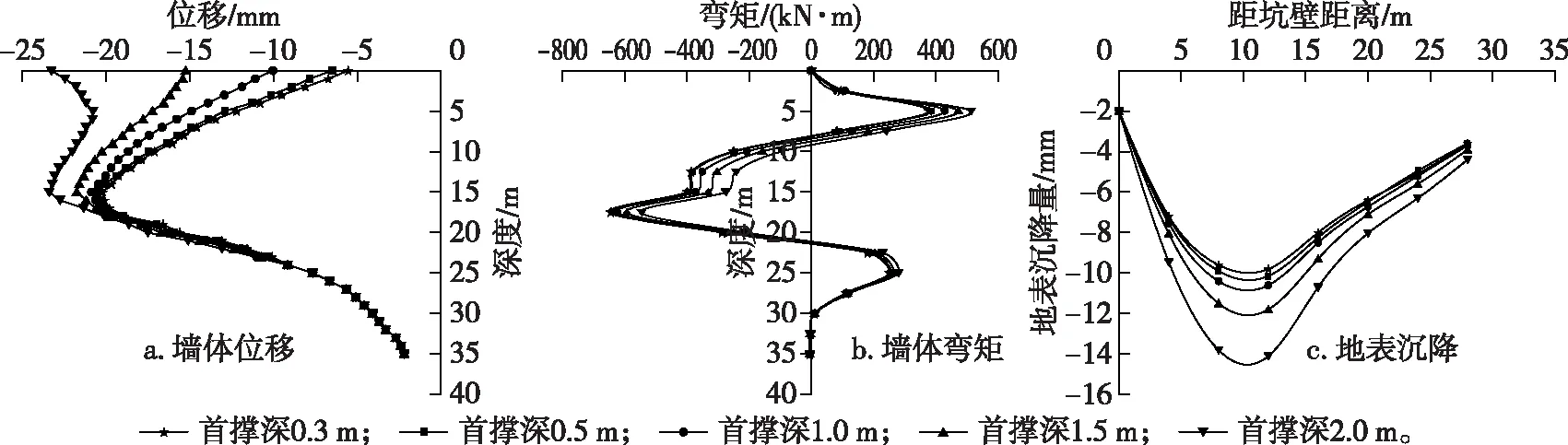

为探究首末道支撑位置对基坑变形及内力影响,现设首道支撑位置深度为0.3,0.5,1.0,1.5,2.0 m。末道支撑位置深度为15.0,15.5,16.0,16.5 m。墙体水平位移、弯矩、地表沉降随首道支撑位置变化曲线见图8。由图8可知,墙顶位移受首道支撑架设位置影响较大,首道支撑架设位置越低,墙顶水平位移量越大,随着首撑下移增大幅度为18.2%,54.5%,51.9%,52.6%;墙体位移最大值变化不大,随首撑下移增大幅度分别为1.5%,2.0%,4.3%,7.3%,中下部水平位移量变化较小。在地表以下2 m范围内,随首道支撑架设位置下移,最大位移量产生位置无明显波动;墙体弯矩受首道支撑架设位置影响较大,墙体上部弯矩随架设位置下移逐渐增大,中部弯矩逐渐减小,而其下部弯矩略微增大,最大正负弯矩变化幅度在12%以内;地表沉降受首道支撑架设位置影响较大,最大沉降量增大幅度分别为3.3%,4.3%,10.4%,20.8%。降低首道支撑位置增加首层土体土方开挖量将增大基坑变形,而略提高首撑位置有利于减小变形。

末道支撑位置对基坑变形及影响见图9。由图9可知,末道支撑架设位置的移动对于墙体位移和墙体弯矩的影响均不大,对本工程而言,可采用原末道支撑位置深15.5 m。

图8 墙体水平位移、弯矩、地表沉降随首道支撑位置变化曲线Fig. 8 Curves of wall horizontal displacement, bending moment and surface settlement with the position of first support

图9 墙体水平位移、弯矩、地表沉降随末道支撑位置变化曲线Fig. 9 Curves of wall horizontal displacement, bending moment and surface settlement with the position of end support

图10 墙体水平位移、地表沉降随支撑预加轴力变化曲线Fig. 10 Curves of wall horizontal displacement, bending moment and surface settlement with pre axial force

3.4 支撑预加轴力对基坑变形的影响

以支撑设计轴力为准,分别对所有钢支撑按设计轴力的0%,30%,50%,70%和90%比例施加预加轴力以分析它对基坑的影响。

由图10可知,在支撑预加轴力从0%逐渐增加到90%的过程中,墙体水平位移和弯矩逐步减小,且周边地表沉降也逐渐减小。墙体最大水平位移、地表最大沉降降幅速度均随预加轴力的增大而减小,墙体最大位移降低幅值为23.9%~17.9%,地表最大沉降降低幅值为27.4%~18.0%,且墙体最大位移与地表最大沉降为正相关关系,二者随预加轴力变化趋势也相近,说明墙体侧移使墙外侧地层产生损失对地表沉降贡献较大。故增大预加轴力可有效减小基坑变形、改善支护体系受力,预加轴力小于70%时,墙体位移超过报警值,因此施加预加轴力宜取70%~90%的设计轴力。

综上所述,对本工程支撑体系优化,可将首道钢筋混凝土支撑替换为钢支撑,支撑刚度取值宜为1~2倍,最多采用双管支撑,不改变末道支撑位置,可略微上移首道支撑,建议预加轴力为70%~90%设计轴力。

4 结 论

1)随开挖深度增加,墙体水平位移整体逐渐增大,且水平位移最大值所在位置逐渐下降;随基坑持续开挖,地表沉降量整体增大,且地表沉降最大值位置离坑壁越来越远,各阶段距坑壁距离与挖深的比值分别为4.80,1.47,0.98,0.74,0.61,0.60。

2)将首道支撑由钢筋混凝土支撑替换为钢支撑,地连墙水平位移整体增大,顶部变化较明显,而中下部变化很小。墙体弯矩值略微减小,地表沉降整体增大,最大差值仅为1.0 mm。而三者均远小于报警值,因此替换首道支撑可行。

3)随着支撑刚度逐渐增加,墙体最大水平位移、最大正负弯矩、地表最大沉降量均逐渐减小,且减小速率越来越小。因此,适当增大支撑刚度有一定优化作用,但不宜过大,刚度取值应该为1~2倍,即不超过双管支撑的刚度。

4)首道支撑位置对墙体水平位移、弯矩、地表沉降影响较大,随首道支撑架设位置下移,墙顶水平位移增大较明显,而墙体中下部水平位移量略微增大。地表沉降受首道支撑架设位置影响较大;末道支撑架设位置下移影响很小,因此,可不改变末道支撑位置,将首道支撑位置略微上移。

5)当支撑预加轴力从0%逐渐上升,并小于70%时,墙体水平位移最大值超过25 mm,而预加轴力超过70%时,可有效控制基坑变形,建议钢支撑施加预加轴力宜为设计轴力的70%~90%,可有效控制墙体水平位移及地表沉降。