某超高层办公楼结构设计分析

吴鸿志

(嘉博联合设计股份有限公司 福建福州 350001)

1 工程概述

某超高层办公楼位于赣州市章江新区核心区域,南邻滨江大道,西邻筠门岭路,东靠城市干道东江源大道。该工程上部为46层公寓和办公楼,首层层高11m,标准层层高4.2m,结构总高度198.7m,设3个避难层,顶部为25m高的幕墙构架,地面以下设2层地下室,满足结构埋深要求及地下车库使用。效果图如图1所示,建筑标准层如图2所示。

图1 项目效果图

图2 建筑标准层平面图

该工程采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)[1]表3.3.1-2属于B级高度的超高层结构;结构一般不规则性仅扭转不规则一项,即层间位移比大于1.2,但小于1.4,无其它不规则项。该工程为标准抗震设防类别,抗震设防烈度6度,加速度值0.05g,设计地震分组第一组,场地特征周期0.35s,建筑场地类别为Ⅱ类。50年一遇基本风压0.30kN/m2,地面粗超度B类,风荷载体型系数1.40,突出屋顶部分幕墙考虑双迎风面和双背风面。

2 基础设计

2.1 工程地质情况

拟建场地原始地貌属章江河流Ⅱ级阶地地段,经人工平整,勘察期间场地地形起伏较小。场区地层自上而下大体可分为8层,分别为:①杂填土层、②粉质粘土层、③细砂、④圆砾层、⑤全风化泥质粉砂岩层、⑥强风化泥质粉砂岩层、⑥-1强风化泥质粉砂岩、⑦中风化泥质粉砂岩层;其中⑥-1强风化泥质粉砂岩为中风化泥质粉砂岩中的强风化夹层,岩体完整程度属极破碎岩体,岩体结构属散体状结构;⑦中风化泥质粉砂岩层岩体较完整,岩体结构为层状结构,岩层顶面标高约为90m~94m,个别钻孔揭露有“溶洞”;各土层主要物理力学性质指标如表1所示,典型地质剖面如图3所示。

表1 天然状态岩土层主要物理力学性质指标建议值表

图3 典型地质剖面

该工程下水类型为第四系松散岩类上层滞水及孔隙水,主要接受大气降水垂直渗透补给及周边含水层、章江河水的侧向渗透补给,勘察期间地下水位标高95.14m~99.52m。

2.2 基础设计

该工程地下室底板面标高为黄海96.300,底板主要落在⑥强风化泥质粉砂岩层,地基承载力特征值为320kPa,不满足上部荷载要求,初步设计考虑采用嵌岩桩基础。根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)[2]嵌岩桩单桩竖向极限承载力标准值可按下式计算:

Quk=Qsk+Qrk=uΣqsikli+ζrfrkAp

式中:qsik桩周第i层土的极限侧阻力;

ζr桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数;

frk为岩石饱和单轴抗压强度标准值。

经计算,核心筒采用Ф2500径灌注桩,嵌岩深度不小于17m,单桩竖向极限承载力标准值取63 000kN;外围框架柱下采用Ф2500径灌注桩,嵌岩深度不小于8m,单桩竖向极限承载力标准值取53 000kN,基础平面如图4所示。由于拟建场地内⑦中风化岩层3个钻孔揭露有“溶洞”,勘探单位建议在桩基础施工前进行超前钻施工勘察,一桩一探,进一步查清桩基础持力层应力范围内的岩土完整性。

图4 桩基础平面图

初步设计后,跟当地岩土专家进行了沟通与咨询。专家认为,赣州为非岩溶地区,地勘单位把中风化岩层内的空洞判定为“溶洞”有误,该部分空洞主要是岩层中含易溶物质,在风化过程形成了土洞,土洞内填充物被地下孔隙水带走形成空洞,分布范围少且揭示高度仅0.1m~0.3m,建议在扩初设计的桩位上进行一桩一探补勘,有揭露空洞的区域再适当加密勘探点大致判定空洞的宽度,并采用高压灌注水泥砂浆的方法对空洞进行填充处理,阻止空洞发育。每个空洞钻取两个孔,一个灌浆孔,一个排气孔,保证注浆灌满空洞。

空洞处理方案确定后,为了缩短基础施工工期以及节约成本造价,经与业主、专家协商后,决定采用整体筏板基础,持力层超挖至⑦中风化泥质粉砂岩,承载力特征值为970kPa,筏板厚度3200mm,混凝土强度等级C40(P8),框架柱位置设上反柱帽满足柱边抗冲切承载力要求,筏板基础平面布置如图5所示。经计算,基底平均反力为843kPa,最大反力为1110kPa,地基承载力可以满足要求;而且整体筏板受荷面积大、刚度大,可以起到跨越空洞的作用,减少空洞对基础的影响。

图5 筏板基础平面图

3 主体结构设计

3.1 主体结构体系

该工程主体结构采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,核心筒外圈主要剪力墙由底到上厚度从1000mm逐渐收到400mm,核心筒内部剪力墙厚度250~300mm;主体外围从基础面至29层采用钢管混凝土叠合柱,叠合柱混凝土最大直径1800mm,钢管最大直径1100mm、壁厚30mm,至上部逐渐收到混凝土最大直径1200mm,钢管直径900mm、壁厚20mm,设置一层过渡层,30层及以上采用普通钢筋混凝土柱。剪力墙、框架柱的混凝土强度等级C60~C30,钢管采用Q345钢材。标准层结构平面布置如图6所示。

图6 标准层结构平面布置图

上部结构的嵌固部位设于地下室顶板处,地下一层侧向刚度与地上一层侧向刚度比值满足大于2的要求,顶板板厚为180mm;上部楼盖采用钢筋混凝土梁板体系,混凝土强度等级均为C30,二层楼板板厚为150mm,标准层和屋面层楼板厚度分别为110mm和120mm;标准层的主要框架梁截面为400mm×700mm、500mm×700mm、500mm×1000mm。由于一二层层高差异较大,为了避免刚度突变出现薄弱层,适当加大了一层剪力墙与框架柱的截面,同时把框架梁高度加到1500mm。

根据《超限高层建筑抗震设防专项审查技术要点》(建质〔2015〕67号)[3],该工程属于超限高层结构。针对超限采用结构抗震性能设计,性能目标为:竖向构件中震斜截面弹性、正截面不屈服;连梁、框架梁中震斜截面不屈服、正截面允许进入塑性。底部加强区竖向构件大震斜截面、正截面不屈服,其它楼层竖向构件允许进入塑性,但应符合受剪截面限制条件。

3.2 主体结构计算分析

3.2.1小震作用下的计算

该工程主体结构采用振型分解反应谱法计算地震作用,采用的振型数量应保证质量参与系数达到90%以上,并考虑双向地震作用和质量偶然偏心影响。由于该工程主体平面呈类三角形状,有多方向抗侧力构件,应计算0度、30度、60度三个方向的水平地震作用。计算软件主要采用YJK和Midas Building,并对二者计算后的主要指标进行对比。如表2~表3和图7~图8所示。

表2 结构自振周期、基底剪力、质量参与系数 YJK

表3 结构自振周期、基底剪力、质量参与系数 Midas

(a)X向层间位移角(地震) (b)Y向层间位移角(地震)图7 地震工况楼层层间位移角对比图

(a)X向层间位移角(风) (b)Y向层间位移角(风)图8 风工况楼层层间位移角对比图

对YJK与Midas Building两种不同力学模型软件的计算结果对比可知,结构的自振周期、基底剪力、质量参与系数、层间位移角等计算结果相近,采用YJK计算结果进行施工图设计安全可靠。

该工程核心筒的剪力比和倾覆力矩比均大于50%,可以作为抗震第一道防线;各楼层外框架分配的地震剪力均大于结构底部总地震剪力标准值的10%,可以作为抗震第二道防线;部分楼层外框架分配的地震剪力小于结构底部总地震剪力标准值的20%,依据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)[1]第9.1.11条第三项,应按结构底部总地震剪力标准值的20%和框架部分楼层地震剪力标准值中最大值的1.5倍二者的较小值进行调整。

3.2.2弹性时程分析

该工程采用YJK进行弹性动力时程分析,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)[1]、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)[4]的要求,选取5条天然波、2条人工波,峰值加速度取18cm/s2。计算结果显示, X 、Y向各7条波中每一条的基底剪力均大于反应谱法基底剪力的65%,平均基底剪力大于反应谱法基底剪力的80%,满足规范对时程分析地震波的要求。

规范谱与各地震波谱比较如图9所示。时程分析所得的倾覆力矩、楼层剪力、层间位移角和楼层最大位移的对比结果均正常,未见明显的刚度突变。各条波的剪力平均值仅在顶部几层略大于规范谱值,根据时程分析结果分别进行局部楼层地震力放大,其中X向42层以上的放大系数取为1.17,Y向45层以上的放大系数取为1.11。

3.2.3风振舒适度验算和楼板应力分析

《高规》第3.7.6条规定,房屋高度不小于150m的高层混凝土建筑结构应满足风振舒适度要求。计算采用10年一遇的风荷载标准值0.20kN/m2,结构阻尼比0.02,计算结果如表4所示,顶点最大加速度值均满足规范要求(<0.150m/s2)。

采用Midas Building选取典型楼层计算楼板应力,计算结果图10所示,核心筒周圈和主要框架梁边为应力较大的位置,施工图设计时针对这些位置的板配筋进行加强,并采用小直径密间距的方式进行布筋,减轻应力集中造成的结构损伤。

图10 楼板应力图

3.2.4中震弹性、中震不屈服和大震不屈服验算

为满足“中震可修、大震不倒”的抗震设防要求,根据抗震性能目标要求,中、大震作用下,构件承载力按弹性验算时,不考虑抗震内力调整,且抗震承载力调整系数及荷载、材料的分项系数均同小震取值系数,材料强度取设计值;而构件承载力按不屈服验算时,抗震承载力调整系数、荷载分项系数均为1.0,材料强度采用标准值[5]。

3.2.5罕遇地震下的结构响应

依据《高规》第3.11.4条第1项和条文说明,该工程房屋高度在150~200m之间且结构基本自振周期大于4s,应采用动力弹塑性分析方法进行弹塑性变形验算,分析软件采用YJK程序的动力弹塑性分析模块。

结构在罕遇地震作用下某些部位会发生屈服甚至破坏退出工作,结构的工作状态从弹性进入弹塑性,随着塑性的发展,结构的刚度不断退化,阻尼比随之增加。对这一过程的模拟通过动力弹塑性时程分析方法进行,在初设阶段达到如下目的:

(1)评价结构在罕遇地震下的弹塑性行为,根据主要构件的塑性损伤情况和整体变形情况,确认结构是否满足“大震不倒”的设防水准要求;

(2)研究高度对结构抗震性能的影响,包括罕遇地震下的最大顶点位移、最大层间位移以及最大基底剪力;

(3)研究结构剪力墙、梁柱、楼板等结构构件的损伤及塑性应变影响;

(4)根据以上分析结果,针对结构薄弱部位和薄弱构件提出相应的加强措施,用以指导施工图设计。

采用YJK软件进行弹塑性时程分析,选取2条天然波、1条人工波,分别从X、Y向输入,峰值加速度取125cm/s2,规范谱与地震波谱对比如图11所示。经计算,在罕遇地震作用下,X向层间最大位移角为1/295,Y向层间最大位移角为1/238,满足规范要求,位移角曲线平滑无突变。

图11 规范谱与地震波谱对比图

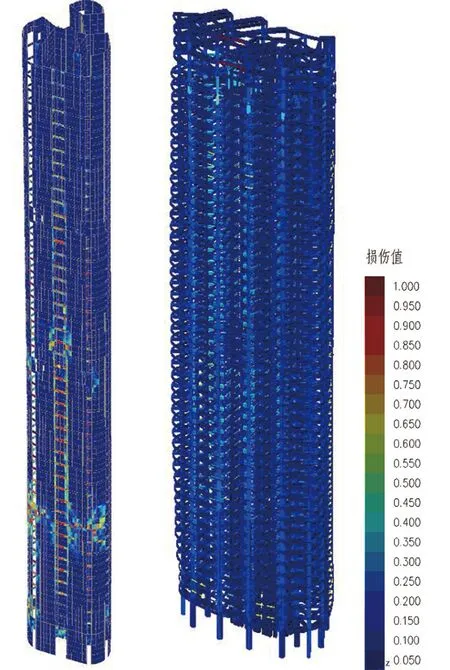

(a)核心筒 (b)外围框架图12 核心筒及外围框架整体损伤示意图

通过选取的3条地震波计算得的动力弹塑性分析结果对比,ArtWave-RH3TG040,Tg(0.40)地震波作用下结构的综合地震响应较大,故,取该波作用下的构件损伤情况为例进行分析(图12)。结构核心筒剪力墙基本保持完好,仅局部墙体有轻、中度损伤,其中底部加强区仅有轻度损伤,沿结构高度方向竖向构件的损伤逐渐减少,在整体上属于轻微损伤;连梁、框架梁等耗能构件损伤较大,有效地起到了延性耗能作用;外围框架柱完好,作为二道防线性能良好;楼板综合评定属于轻度损伤,在大震作用下仍能有效传递水平力。综上,结构在罕遇地震作用下的性能状态可以达到既定的性能目标。

4 梁柱节点和柱脚节点设计

4.1 梁柱节点设计

该工程主体外围框架从基础面至29层采用钢管混凝土叠合柱,框架梁均为普通钢筋混凝土梁,梁柱连接节点的设计尤为关键。综合考虑建筑功能的需求和施工的便利性,该工程梁柱连接节点采用钢管开小孔的作法。钢管开小孔对钢管截面削弱相对较小,梁钢筋穿过小孔后剩余的缝隙小,不影响钢管混凝土叠合柱的承载能力和变形能力[6]。

钢管开小孔后,通过设置水平内环板和竖向加劲肋进行补强,如图13所示。经有限元计算:钢管柱整体应力水平小于设计强度;开洞周围出现应力集中现象,个别单元接近设计强度,应力集中属正常现象,洞口周边应力水平基本低于设计强度,如图14所示。

图13 梁柱节点图

图14 钢管柱应力云图

4.2 柱脚节点设计

该工程叠合柱钢管伸至地下二层筏板面,为了便于施工,柱脚采用端承式构造做法,如图15所示;端承式柱脚还应验算钢管端部钢板下混凝土的局部承压。

图15 叠合柱的柱脚构造

5 结论

(1)该工程属于B级高度超限高层建筑,采用框架-核心筒结构体系,基于抗震“三水准”的设计原则,采用性能化设计方法,通过三个阶段的计算分析对比,结果表明设计满足性能目标要求。

(2)小震计算通过两个不同力学模型软件分析对比,结果表明:结构刚度、质量分布均匀,各项关键指标满足现行规范要求。

(3)中震计算复核:竖向构件斜截面弹性、正截面不屈服,连梁、框架梁斜截面不屈服。

(4)大震计复核底部加强区竖向构件正截面和斜截面不屈服;采用动力弹塑性时程分析方法,确认结构损伤部位及损伤程度,设计可以针对性地采取加强措施。

(5)梁柱连接的关键节点,采用有限元软件补充分析构件应力,可以保证满足设计要求。

该项目针对超限结构采取的计算手段、分析方法及构造加强措施,可供类似超高层结构设计参考。