眼眶孤立性纤维瘤12例临床影像学分析

刘延慧,简天明,孙丰源,唐东润

0引言

孤立性纤维瘤(solitary fibrous tumor,SFT)是一种起源于间叶组织的梭形细胞软组织肿瘤,属交界性肿瘤,可发生于全身各个部位,胸膜浆膜面最常见,发生于眼眶者相对少见,1994年Dorfman首次报道了眼眶SFT[1],但该肿瘤的超声及CT表现缺乏特点。随着磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI),尤其动态增强MRI技术的应用,以及病理学检查手段的丰富,对SFT的诊断有新的发现,因此本研究总结分析了12例眼眶SFT的彩色多普勒超声、MRI、动态增强MRI以及病理学特点,旨在提高该病诊断的准确率,现报告如下。

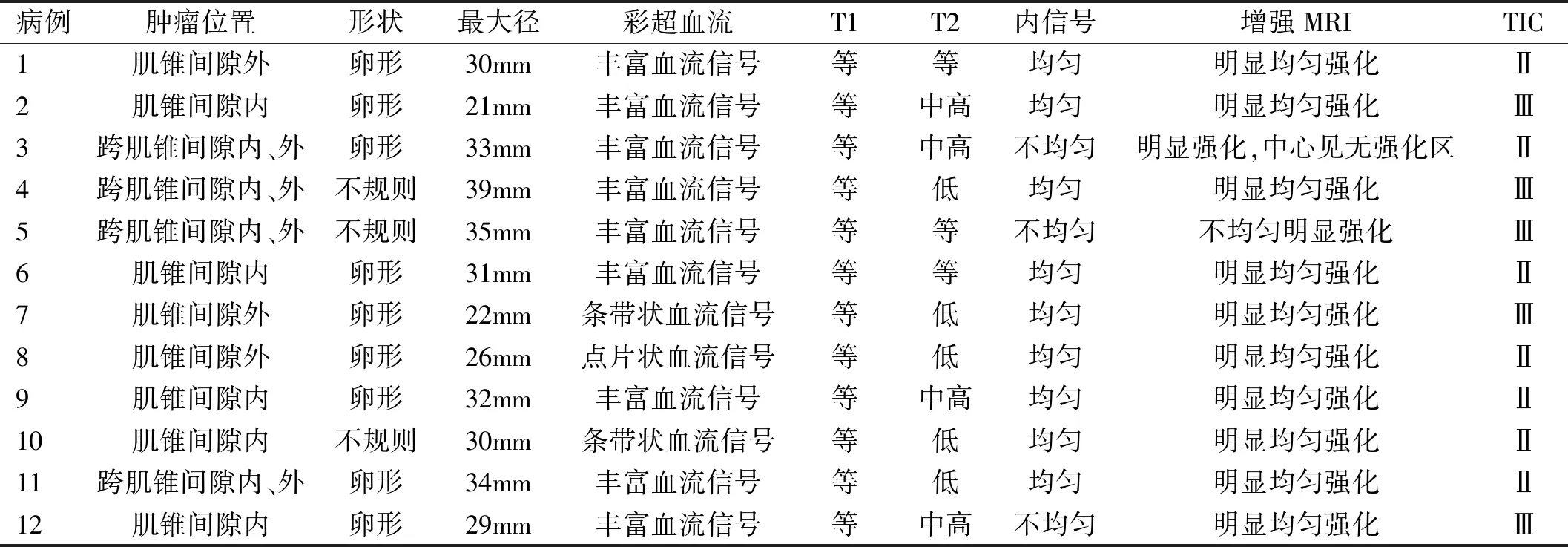

表1 12例眼眶SFT彩超及核磁特点

1对象和方法

1.1对象收集2013-04/2018-08天津医科大学眼科医院手术治疗的眼眶SFT患者12例12眼的临床资料,其中男7例,女5例,年龄20~66(平均43.9±14.8)岁,病程3mo~20a(平均3.2±5.2a),6例为首次发病,6例为复发病例;肿瘤均为单眼发病,左眶8例,右眶4例,检查包括彩色多普勒超声、MRI、动态增强MRI(dynamic contrast enhanced MRI,DCE-MRI),所有患者术前均知情同意并通过伦理审查后均行手术切除及病理学检查。

1.2方法

1.2.1彩色多普勒超声检查所有病例均采用Siemens-Acuson X300型彩色多普勒超声诊断仪,5~13MHz高频探头,应用彩色多普勒超声血流显像技术(color doppler flow imaging,CDFI)对患者眼部的相关参数进行检测,参数主要包括阻力指数(resistance index,RI)。嘱患者仰卧位、保持眼睑闭合。在实时检测中确定最佳血流频谱时,采集数据,重复3次,取平均值。用半定量法[2]将肿瘤血流分级:Ⅰ级:病灶内无血流信号;Ⅱ级:少量血流,星点状血流信号;Ⅲ级:中量血流,2~3 处点条状血流信号;Ⅳ级:丰富血流,树枝状或网状血流信号。

1.2.2 MRI及DCE-MRI检查所有病例均采用3.0T磁共振扫描机器检查。MRI扫描序列包括T1WI、T2WI及3D-TWIST动态增强扫描序列。MRI常规扫描后行动态增强扫描。首先进行常规轴位、冠状T1WI、T2WI及轴位T2WI脂肪抑制序列扫描。然后行DCE-MRI冠状T1WI扫描,扫描参数为TR 5.0ms、TE 2.0ms,FLIP信号激发角12°,矩阵320×189、FOV 170mm×240mm,层厚3mm,层间距3mm。共扫描50帧,每帧扫描时间7s。对比剂使用钆喷替酸葡甲胺(Gd-DTPA)。连续动态增强扫描数据采集时间共约5min 30s。

将动态增强图像上传至Syngo工作站,手动在病灶最高强化区选取实性部分绘制兴趣区(region of interest,ROI),工作站自动生成时间-信号强度曲线(time-intensity curve,TIC),并计算出定量参数值。TIC曲线大致分为3种类型[3],Ⅰ型:持续上升型,信号强度持续增强;Ⅱ型:速升平台型,早期信号强度逐渐增强,达峰值后维持此水平形成平台期;Ⅲ型:速升速降型,有一流出时间,早期信号强度快速增强,达峰值后信号迅速降低。定量参数包括容量转运常数(volume transfer constant,Ktrans),速率常数(rate constant,Kep)。

2结果

肿瘤均为单眼发病,发生于左眶8例,右眶4例。病灶位于肌锥间隙内5例,肌锥间隙外3例,跨肌锥间隙内、外4例。病变呈卵形9例,不规则形3例,边界均清晰(表1)。

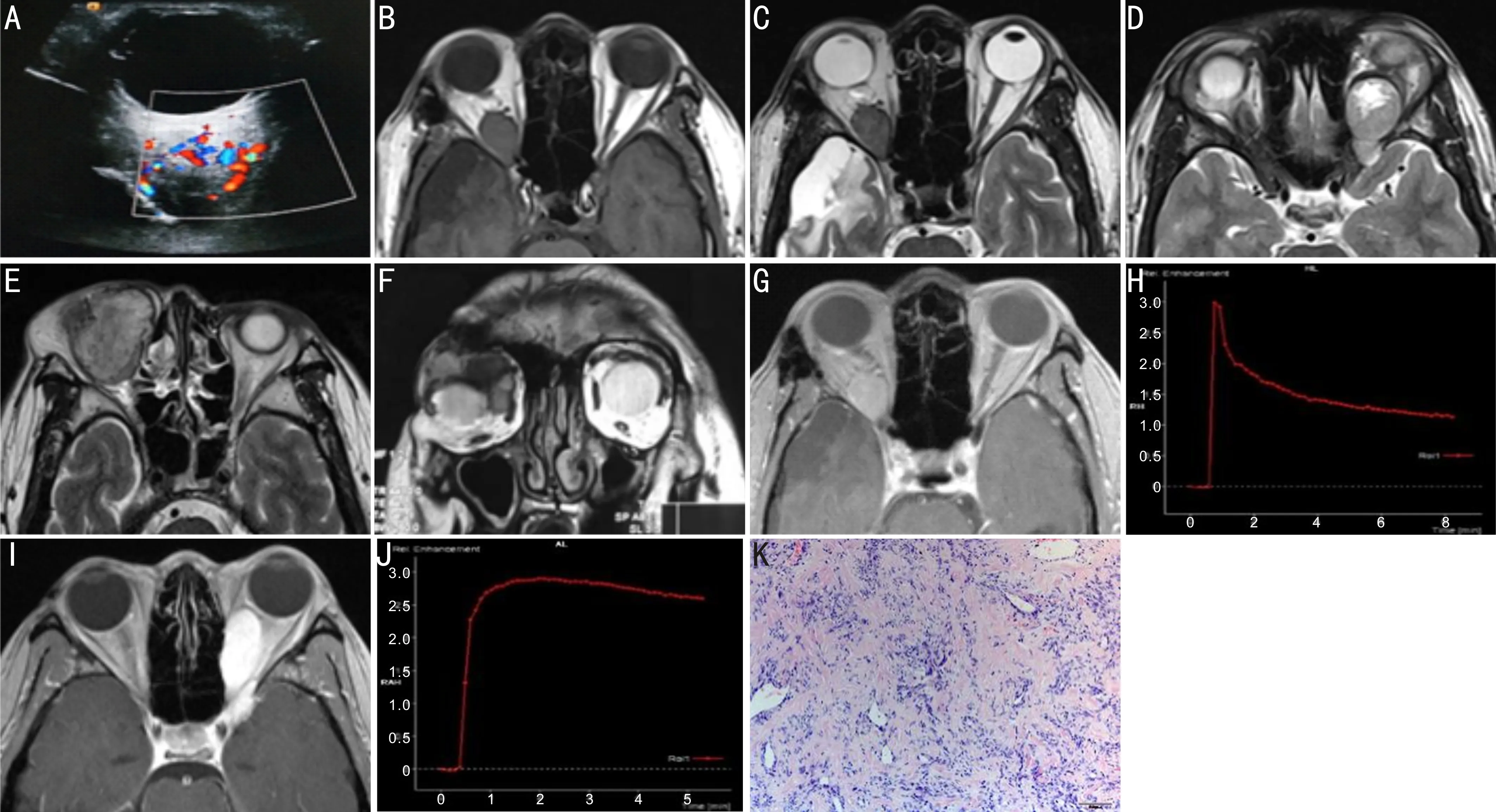

2.1彩色多普勒超声检查结果超声检查显示肿瘤呈低回声10例,不均匀回声2例,其中1例病变内回声可见小片状无回声区。CDFI提示12例均有血流信号(图1A),血流分级:Ⅰ级0例,Ⅱ级1例,Ⅲ级2例,Ⅳ级9例,即1例点片状血流信号,2例条带状血流信号,9例为丰富血流信号,6例复发病例中4例为丰富血流信号。12例PW均测得动脉血流频谱,血流频谱参数:RI值0.55~0.85,平均值0.70。

2.2 MRI及DCE-MRI检查结果12例患者MRI在T1WI均呈等信号(图1B),9例信号均匀,3例信号不均,其内可见囊状低信号区。在T2WI上,5例呈低信号(图1C),4例呈中高信号(图1D),3例呈等信号(图1E),其中3例内部信号不均匀,9例均匀,其中1例肿瘤内部可见囊变区(图1D),囊性部分呈高信号,实性部分呈中高信号,1例病灶呈多发类圆形,呈低中高信号混杂(图1F);1例内部呈混杂等信号。6例复发病例中3例为中高信号,3例为低信号。12例肿物脂肪抑制后信号均明显增强。DCE-MRI结果:(1)肿瘤实质均呈现明显增强,10例呈均匀强化(图1G、I),2例病变内部可见无强化。(2)TIC曲线类型:7例呈Ⅱ型,5例为Ⅲ型,且动态增强曲线为Ⅲ型者均为复发病例。(3)Ktrans值0.287~0.410(平均0.363±0.041)/min。Kep值0.276~1.128(平均0.692±0.344)/min。

2.3病理学检查结果12例眼眶SFT组织病理学检查光镜下表现为肿瘤细胞呈梭形,排列方式多样,呈席文状或束状等,细胞富集区与稀疏区交替出现,细胞间质可见粗细不等的胶原纤维分布,细胞富集区胶原纤维细长,细胞稀疏区胶原纤维多粗大。肿瘤血管迂曲丰富,管径大小不一,管壁薄腔大,血管呈鹿角状、裂隙状、分支状等不同(图1K)。

图1 眼眶SFT彩超、MRI及病理表现 A:彩超CDFI可见肿瘤内部较丰富血流信号;B:MRI示肿物位于右眶肌锥间隙内,T1WI呈低信号;C:示右眶内肿物T2WI呈低信号;D:MRI示肿物位于左眶跨肌锥间隙内外,突入眶上裂,T2WI中高不均匀信号,内可见高T2信号区;E:MRI示肿物位于右眶肌锥间隙内,右侧眶腔扩大,T2WI呈混杂等信号;F:MRI示右眶内多发肿物,结节T2WI呈低、中高信号;G:增强MRI示右眶内肿物明显均匀强化;H:TIC曲线类型为Ⅲ型;I:增强MRI示肿物位于左眶肌锥间隙外,通过扩大的眶上裂延伸至左侧海绵窦,增强后肿物明显增强;J:TIC曲线类型为Ⅱ型;K:光镜下,肿瘤细胞密集区与稀疏区交替,含有丰富血管及纤维组织。

3讨论

眼眶SFT发病相对少见,且特点不突出,临床主要表现为单侧眼球无痛性缓慢进行性突出、眼睑肿胀、眼球运动受限等,CT示病变呈等密度软组织影[4],与常见肿瘤表现比较无特异性,因此术前不易诊断。眼眶SFT可发生于眼眶各个部位,本组纳入病例发生于肌锥间隙内5例,肌锥间隙外3例,跨肌锥间隙内、外4例,与之前报道眼眶SFT发于泪腺区不同[5-6]。12例患者病程3mo~20a(平均3.2±5.2a),病程较长,符合一般良性肿瘤生长时间,其中6例病程较短者为复发病例,文献报道其复发率为20%~50%[7],本组复发率50%与本组病例病史时间较长、肿瘤体积较大且位置较深手术不易完整切除有关,其中3例MRI提示肿瘤通过眶上裂与颅内沟通,1例与视神经关系密切,1例肿瘤范围广泛,术中均未能完整切除而复发。目前对眼眶SFT的诊断仍主要依赖病理诊断[8-9],通过本文可从术前影像学信息得到早期诊断。

眼眶SFT超声示其为实性低回声占位影,内回声不均匀,CDFI显示病变内有丰富血流信号[10],部分病灶边界显示不清可能由于肿瘤生长缓慢,发现时肿瘤体积已较大或肿瘤位置较深,或缺乏包膜。相对致密的肿瘤细胞密集区和纤维组织的紧密排列方式使SFT在超声上表现为低回声,内回声不均匀与细胞密集区和稀疏区交替分布有关,本组1例病变内部见小片状无回声区为肿瘤内部液化坏死。病理检查示肿瘤内部含有丰富的管腔大小不一的血管[8],彩超血流显像结果Ⅳ级9例,即丰富血流信号居多,与文献报道一致。彩超显示含有较丰富的血流信号,为眼眶SFT的重要临床特征,具有重要的术前辅助诊断意义。本组12例RI值0.55~0.85(平均0.70),PW测得为低速高阻动脉血流频谱,提示肿瘤内部血管丰富,但以不成熟毛细血管居多,管壁薄,血管收缩力较小,血流速度较慢,血流阻力较大。本组初发病例与复发病例的RI值大小无差别,复发病例血流级别与首发病例无区别,反映出眼眶SFT为易复发的慢性肿瘤的特征。当临床表现为缓慢生长的具有良性生物学行为的实体性肿瘤,彩超提示病灶内含丰富血流信号且RI值较高时应将SFT作为鉴别诊断考虑在内。

MRI上T1WI为低信号,T2WI为低信号、等信号,内部信号均匀或不均匀,肿瘤体积大者内部可有囊变的高信号区[11-12]。本组12例中T1WI均为等信号,与之前报道一致。T2WI上5例为低信号,3例等信号,4例为中高信号,Kim等[13]认为病灶内胶原纤维含量越多,T2WI信号越低,低信号区为细胞稀疏区,T2WI反映病变内胶原纤维的组织学特点,新鲜的纤维组织多呈现中高信号,较成熟的胶原纤维呈低信号,大片新旧纤维组织同时存在T2WI信号不均。与之前报道不同,本组4例T2WI表现为中高信号,均为复发病例,系因患者定期复查,发现肿物较早,纤维组织尚未成熟。其中1例(图1F)表现为多发类圆形占位,中间病灶T2WI呈低信号,两侧多发小病灶T2WI为中高信号,结合组织病理学检查表明T2WI低信号区胶原纤维发育较成熟,T2WI呈中高信号区胶原纤维较新鲜呈白色有光泽,推测该病例T2WI低信号区为原发病灶,T2WI中高信号区为近期生长的新病灶。1例内可见T1等信号、T2高信号区,增强后中心含无强化区,切开组织标本可见液化坏死物流出,推测肿瘤体积较大,血管分布不均,内部血供不足使中心出现囊变坏死区。

眼眶SFT病变内部含大量血管,MRI增强后明显强化,是眼眶SFT的重要征象[11-12]。本研究12例中10例表现为均匀强化,2例不均匀强化,其中1例病变中央有无强化区为囊变坏死区。DCE-MRI可客观反映MR强化形式与组织内血管分布、毛细血管通透性、细胞外液成分的特点。新生血管在肿瘤的发生、发展、浸润和转移过程中起重要作用,是对比剂增强肿瘤的基础。正常组织血管较少,血流灌注量较低,呈轻度强化;良性肿瘤血管反应性增生,血管通透性轻度升高,对比剂交换速度加快;恶性肿瘤细胞生长旺盛,新生血管明显增多,管壁基底膜不连续且内皮细胞不完整,血管通透性明显增大[14-15],对比剂交换速度显著加快。研究发现恶性肿瘤的Krans、Kep值较良性肿瘤的值大。陶晓峰等[16]对41例眼眶肿瘤DCE-MRI的报道认为良恶性肿瘤的强化程度及曲线形态上存在差异。本组12例均行DCE-MRI,TIC曲线7例为速升平台型,5例为速升速降型,强化明显,与董继永等[5]报道一致。Krans、Kep值较高,Ⅲ型曲线多符合恶性肿瘤的表现[15]。结合SFT病理学检查其病变内含大量迂曲扩张的血管,管腔大而壁薄,病变内血流量大,但不成熟毛细血管居多,血管通透性高,SFT的Ktrans值较一般良性肿瘤大,对应彩超血流显像血流丰富的特点。生长缓慢但DCE-MRI检查Krans、Kep值较高,增强后早期强化为眼眶SFT的重要影像学特点。

眼眶SFT应与眼眶神经鞘瘤、神经纤维瘤以及血管外皮瘤等相鉴别。神经鞘瘤在T1WI多呈中低信号;T2WI呈高信号,瘤内因存在坏死而伴有低信号区,强化不均匀,动态增强曲线为Ⅰ或Ⅱ型。眼眶SFT呈均匀强化,且曲线类型多为Ⅱ或Ⅲ型。神经纤维瘤MRI表现为T1WI中低信号,T2WI中高信号,与周围组织粘连。这些MRI特点与眼眶SFT不同。眼眶血管外皮瘤血供丰富,在T1WI、T2WI呈中信号,增强后显著强化,动态增强曲线多为Ⅰ型,但部分血管外皮瘤可侵犯眶骨及周围结构,眼眶SFT常不破坏周围骨质。因此,MRI可将眼眶SFT与其他眼眶肿瘤相鉴别。在实际临床中超声能很好的显示肿瘤的部位、大小、边界、形态及血流等情况,又为无创检查且价格较低,可作为首选检查及复发患者的随诊跟踪观察方法,当高度怀疑为SFT时,可加做DCE-MRI明确肿瘤性质及参数特点指导手术及术后。

综上所述,眼眶SFT的术前诊断较难,超声和MRI的影像信息对术前诊断可提供一定的帮助,确切诊断仍需术后的病理检查。