论渤海国官制中的“散”“职”“勋”“爵”

辛时代(渤海大学 历史文化学院,辽宁 锦州121013)

官制研究是渤海国史研究的难点问题。究其原因,一方面,传世的文献不仅匮乏,而且对渤海国官制缺少体系化的建构。《新唐书·渤海传》所载的渤海国官制部分,以中央官制、职事官为核心,散官、勋和封爵的情况语焉不详。在日本古籍中也保存不少渤海国使臣的结衔,这些碎片透露出若干渤海国官制的信息,具有独特的史料价值,但无法形成清晰的、整体性的制度认识。

另一方面,现代学者对唐代制度史研究成果的关注和运用不充分。20 世纪以来,中外学界对渤海国官制问题进行广泛的关注①,相关的研究成果主要以渤海国官制整体研究加以呈现,难以立体、动态地建构研究渤海国政治制度。众所周知,渤海国官制是以唐朝制度为蓝本而建构起来,运用唐代制度史研究成果,推动渤海国官制研究是再正常不过的事情。“国家命秩之制,有职事官,有散官,有勋官,有爵号,然掌务而授俸者,唯系职事一官也,其勋、散、爵号三者所系,大抵止于服色、资萌而已”[1]。我们认为,对于渤海国官制的研究,仍需借助于唐朝官制的框架,结合唐代制度史成果对渤海国相关史料进行解读,从而勾勒出渤海国官制体系的实态。

渤海国官制仿照唐朝制度,建立起散官、职事官、勋官和封爵四大体系。在唐朝,以散官表示其资历,以职事官表示其职守,勋官表示其功劳,封爵表示其血统。唐史大家岑仲勉指出,“五品以上的官员,往往各项兼备,最低限度也有职事官和散官。”[2]渤海国官制中的“散”“职”“勋”“爵”的情况,可以在唐朝官制的延长线上加以解构,即参照唐朝制度,了解各自在渤海国官制体系中的定位。

一、散

散官相对于职事官而言。《旧唐书·百官志》载:“职事者,诸统领曹事,供应王命,上下相摄,以持庶绩。”“[文]武散官,旧谓之散位,不理职务,加官而已。”[3]由此不难看出,以职事官掌实务、散官为虚号是两者的根本区别。

“凡九品已上职事,皆带散位,谓之本品。”[3](1805)凡无职事官者所带的散位,即为散品。马小红指出,本品是散品的转化形式,散品转化为本品的条件是“入为职事”[4]。

唐朝散官分为文、武两种。

渤海国的散官也大抵如此,见诸文献记载的渤海国文散官有:

英祑大夫。比如,《咸和十一年中台省致日本太政官牒》的连署人有“祑大夫、政堂春部、上中郎将、上将、理县拟国男贺守谦”[5]。《佛顶尊胜陀罗尼记》有“贞观三年四月十四日渤海国使祑大夫堂省春部正三位上、中郎将、均谷县开国李居正持来之”的记录。

紫绶大夫。比如,淳仁天皇天平宝字六年(762)十月,“正六位上伊吉连益麻吕等至渤海。其国使紫绶大夫行政堂[省]左允、开国男王新福以下二十三人相随来朝,于越前国加贺郡安置供给”[6]。

青绶大夫。比如,光仁天皇宝龟二年(771)六月,“渤海国使、青绶大夫壹万福等三百二十五人,驾船十七双,差出羽国贼地野代凑,于常陆国安置供给”[6](546)。

匡谏大夫,又作庭谏大夫。比如,桓武天皇延历十五年(796)四月,渤海国遣“庭谏大夫、工部郎中吕定琳等”献方物[7]。

献可大夫。比如,光仁天皇宝龟七年(776)十二月,“渤海遣献可大夫、司宾少令、开国男史都蒙等一百八十七人,贺我即位。”[6](598)光仁天皇宝龟十年(779)正月,“天皇御太极殿,受朝。渤海国遣献可大夫、司宾少令张仙寿等朝贺,其仪如常”[6](621)。

唐朝的文散官自从一品到从九品下,共九品二十九阶。五品以上称大夫(从一品开府仪同三司、正二品特进除外),六品以下称郎。渤海国在借鉴唐朝文散官制度的基础上,形成了自己的文散官制度。同样借鉴唐朝的文散官制度可以透视渤海文散官的构成、品阶情况。

《唐六典》卷2《尚书吏部》中记载唐朝文散官的历史沿革:

光禄大夫:秦郎中令属官有中大夫,汉武帝太初元年更名光禄大夫,“齐光禄勋府有左、右光禄大夫,皆银章、青绶;若加金章、紫绶者,为金紫光禄大夫。……隋为正二品,散官。炀帝改光禄大夫为从一品,左光禄大夫正二品,右光禄大夫从二品。皇朝初,犹有左、右之名,贞观之后,唯有光禄大夫”[8]。

金紫光禄大夫:本两汉光禄大夫,“至魏、晋,有加金章、紫绶者,则谓为金紫光禄大夫。晋则金紫、银青、左、右四职并置,……梁金紫光禄大夫为第十四班,陈为中二千石,北齐从二品,隋氏因为散官,炀帝为正三品”,唐朝因袭不改。

银青光禄大夫:“本末与金紫同。晋有银青光禄大夫王翘之。宋、齐之后,或置或省。梁、陈无职。北齐三品。隋正三品,散官;炀帝改为从三品。”唐朝因袭不改,“然而加金章、紫绶及银章、青绶则尊崇之,合居光禄之上,隋氏定令误,遂因仍不改”。

正议大夫、通议大夫:“隋炀帝置,正四品,散官。盖取秦大夫掌论议,故置正议、通议之名”[8](30)。

从官称的涵义上看,唐朝金紫光禄大夫与渤海国紫绶大夫,皆取“金章、紫绶”之意,唐朝银青光禄大夫与渤海国青绶大夫,取“银章、青绶”之意,由此推断,紫绶大夫相当于唐朝金紫光禄大夫,为正三品;青绶大夫相当于银青光禄大夫,为从三品。唐朝光禄大夫与渤海国英祑大夫相匹配,“光”对“英”,“禄”对“祑”(“祑”同“秩”),为从二品。

王成国认为,匡谏大夫、献可大夫相当于唐朝门下中书两省的左、右谏大夫,属于职事官[9]。这个观点有待商榷。从上引吕定琳的官衔结构看,实际上由散官与职事官组成,其中匡谏大夫是散官,工部郎中明显是职事官,其职掌与唐朝工部郎中相似,“经营兴造之众务,凡城池之修浚,土木之缮葺,工匠之程式”[8](216)。从上引史都蒙、张仙寿的官衔看,同样由散官与职事官组成,献可大夫是散官,司宾少令也是职事官,其职掌与唐朝典客丞相似,是司宾令的副职。“献可”语出《左传·昭公二十年》:“君所谓可而有否焉,臣献其否以成其可。君所谓否而有可焉,臣献其可以去其否。”[10]谓对君主进谏,劝善规过。从官称的内涵来理解,献可与通议(有议论能贯通之意)、匡谏与正议相匹配。由此推断,匡谏大夫相当于唐朝正议大夫,为正四品上,献可大夫相当于唐朝通议大夫,为正四品下。

见于文献记载的渤海国武散官有:

辅国大将军。孝谦天皇天平胜宝四年(752)九月,“渤海使、辅国大将军慕施蒙等著于越后国佐流岛”[6](302)。淳仁天皇天平宝字二年(758)九月,“渤海大使、辅国大将军兼将军行木底州刺史、兼兵署少正、开国公杨承庆以下二十三人,随田守来朝,便于越前国安置。”[6](359)淳仁天皇天平宝字三年(759)十月,“渤海使、辅国大将军兼将军、玄菟州刺史、兼押衙官、开国公高南申相随来朝”[6](373)。

慰军大将军。比如,桓武天皇延历十七年(798)十二月,渤海国王大嵩璘“差慰军大将军、左熊卫都将、上柱将、开国子大昌泰”献方物[11]。

清和天皇贞观十四年(872)四月,日本国遣“领客大春日朝、臣安守等与郊劳使共引渤海国入觐大使、政堂省左允正四品、慰军上镇将军、赐紫金鱼袋杨成规、副使右猛贲卫少将正四品,赐紫金鱼袋[李]兴晟等二十人入京,安置鸿胪馆。”[12]慰军上镇将军杨成规仅见此处记载。《类聚国史》同样记载杨成规官衔时在慰军之后有“大将军”三字。《菅家文草》收录“清和天皇赐渤海入觐使告身敕”中载杨成规的官衔为“渤海国入觐大使、政堂省左允、慰军大将军、赐紫金鱼袋”。通过文献比对,“慰军上镇将军”中的“上镇”系衍误。

云麾将军。比如,圣武天皇天平十一年(739)七月,“渤海副使、云麾将军已珍蒙等来朝”[6](221)。

归德将军。比如,淳仁天皇天平宝字三年(759)正月,“帝临轩,高丽(渤海)使杨承庆等贡方物。奏曰:高丽(渤海)国王大钦茂……差辅国将军杨承庆、归德将军杨泰师等,令赉表文并常贡物入朝”[6](363)。

忠武将军。比如,圣武天皇天平十二年(740)正月,日本国“赠渤海大使、忠武将军胥要德从二位,首领无位已、阏弃蒙从五位下”[6](163)。

宁远将军。比如,圣武天皇神龟五年(728)正月,“天皇御中宫,高齐德等上王书并方物。其词曰:……谨遣宁远将军郎将高仁义、游将军、果毅都尉德周、别将舍航等二十四人赉状,并附貂皮三百张奉送”[6](163)。

义游将军。比如,圣武天皇神龟五年(728)正月,“天皇御中宫,高齐德等上王书并方物。其词曰:……谨遣宁远将军、郎将高仁、义游将军、果毅都尉尉德周、别将舍航等二十四人赉状,并附貂皮三百张奉送”[6](163)。

唐朝武散官自从一品到从九品下,共九品二十九阶。正三品以上称大将军,五品以上称将军,六品以下上阶称校尉,下阶称副尉。渤海国武散官系统与唐朝大致相似,并且渤海国的武散官基本上都能从唐朝武散官中找到对应的位置。其中,辅国大将军为正二品,云麾将军、归德将军为从三品,忠武将军为正四品上,宁远将军为正五品下。

慰军大将军相当于唐朝的镇军大将军,从二品;或者相当于唐朝的冠军大将军,正三品。

对于上述“义游将军”的史料断句,学界存在着两种不同的意见,不同的断句都涉及到义游将军的官名。一种理解是“宁远将军、郎将高仁义”与“游将军、果毅都尉德周”,另一种理解是“宁远将军、郎将高仁”与“义游将军、果毅都尉德周”[13]。无论是唐朝武散官,还是渤海国现有的武散官基本上由双字名号组成,如此说来,义游将军符合这种惯例。我们大体赞同金毓黻的观点,认为义游将军相当于唐朝武散官中的游击将军,从五品下[14]。

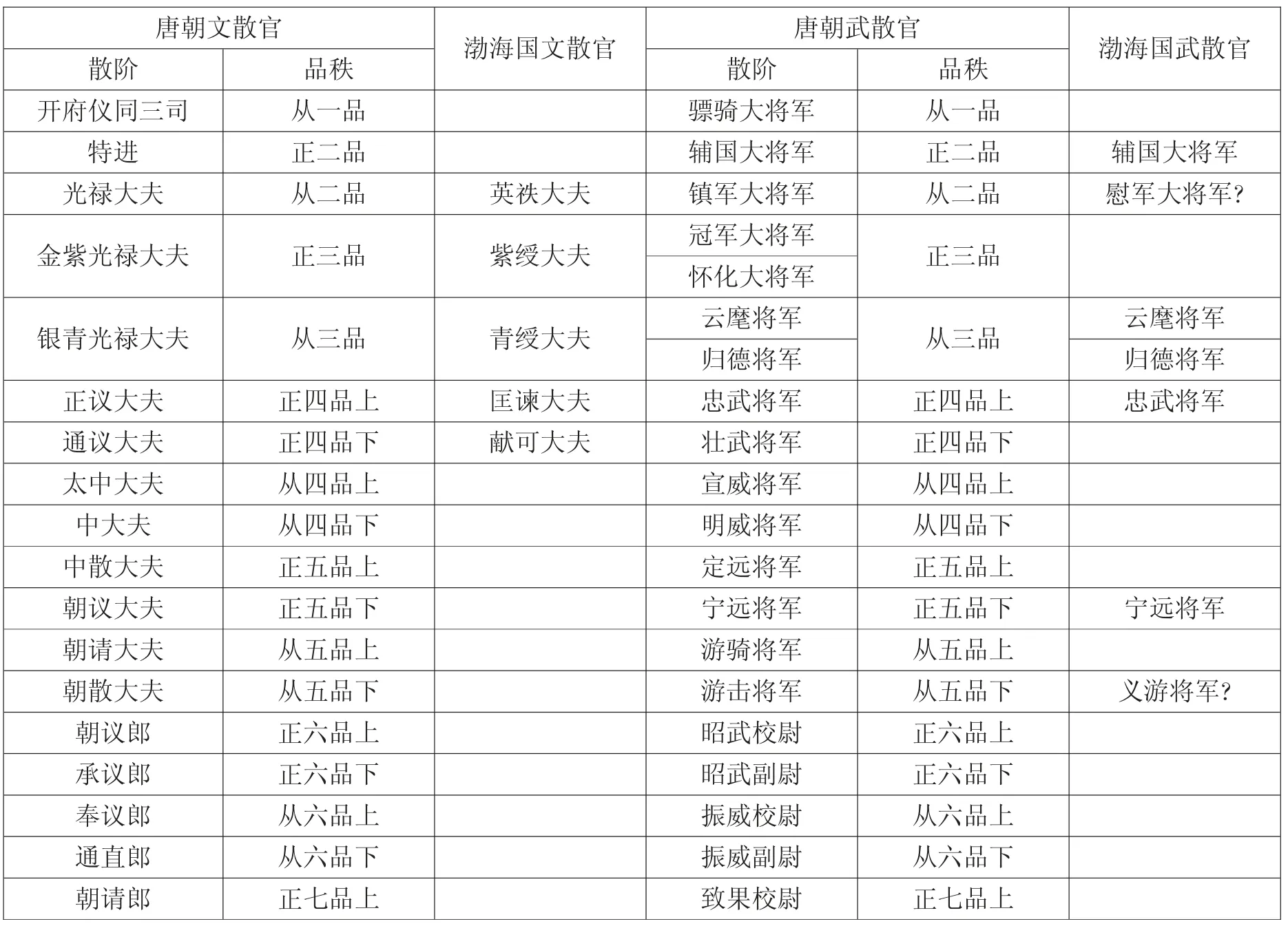

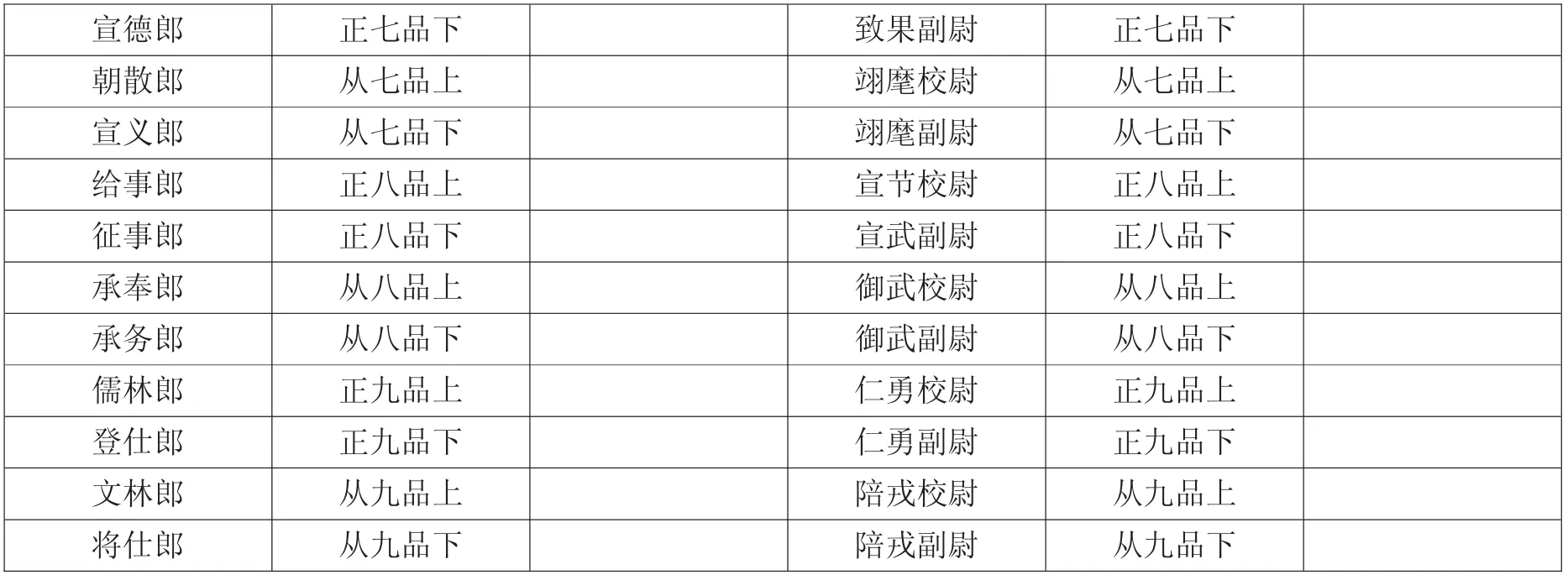

表1 唐朝与渤海国散官对照表

宣德郎 正七品下 致果副尉 正七品下朝散郎 从七品上 翊麾校尉 从七品上宣义郎 从七品下 翊麾副尉 从七品下给事郎 正八品上 宣节校尉 正八品上征事郎 正八品下 宣武副尉 正八品下承奉郎 从八品上 御武校尉 从八品上承务郎 从八品下 御武副尉 从八品下儒林郎 正九品上 仁勇校尉 正九品上登仕郎 正九品下 仁勇副尉 正九品下文林郎 从九品上 陪戎校尉 从九品上将仕郎 从九品下 陪戎副尉 从九品下

二、职

《新唐书·渤海传》对于渤海国职事官记载最为集中:

官有宣诏省,左相、左平章事、侍中、左常侍、谏议居之。中台省,右相、右平章事、内史、诏诰舍人居之。政堂省,大内相一人,居左右相上;左、右司政各一,居左右平章事之下,以比仆射;左、右允比二丞。左六司,忠、仁、义部各一卿,居司政下,支司爵、仓、膳部,部有郎中、员外;右六司,智、礼、信部,支司戎、计、水部,卿、郎准左:以比六官。中正台,大中正一,比御史大夫,居司政下;少正一。又有殿中寺、宗属寺,有大令。文籍院有监。令、监皆有少。太常、司宾、大农寺,寺有卿。司藏、司膳寺,寺有令、丞。胄子监有监长。巷伯局有常侍等官。其武员有左右猛贲、熊卫、罴卫,南左右卫,北左右卫,各大将军一、将军一[15]。

除此之外,其他文献也载有渤海国职事官:

司徒。比如,天显元年(926)月,契丹灭渤海国,“改渤海国为东丹,忽汗城为天福。册皇太子倍为人皇王以主之。以皇弟迭剌为左大相,渤海老相为右大相,渤海司徒大素贤为左次相,耶律羽之为右次相”[16]。

信部司少卿。比如,淳和天皇天长三年(826)五月,日本国授“渤海国使政堂信[部司]少卿高承祖正三位”[11](1287)。

政堂省孔目官。比如,阳成天皇元庆元年(877)正月,“渤海大使政堂省孔目官杨中远等一百五人,去年十二月着陆”[12](447)。

司宾少令。比如,光仁天皇宝龟八年(777),日本国“授渤海大使献可大夫、司宾少令、开国男史都蒙正三位。”[6](604)光仁天皇宝龟十年(779),“天皇御太极殿,受朝。渤海国遣献可大夫、司宾少令张仙寿等朝贺,其仪如常”[6](621)。

兵器寺少令。比如,烈祖昇元二年(937)六月,契丹主耶律德光使梅里捺卢古、“东丹王使兵器寺少令高徒焕”“以羊马入贡,别持羊三万口、马二百匹来鬻以其价市罗纨茶药,烈祖从之”[17]。

兵署少正。比如,淳仁天皇天平宝字二年(758)九月,“渤海大使辅国大将军兼将军、行木底州刺史兼兵署少正、开国公杨承庆以下二十三人,随田守来朝,便于越前国安置”[6](359)。

述作郎。比如,嵯峨天皇弘仁十年(819)十一月,渤海国“差文籍院述作郎李承英赉启入觐,兼令申谢”[11](1283)。

左熊卫都将。比如,桓武天皇延历十七年(798)十二月,渤海国“差慰军大将军、左熊卫都将、上柱国、开国子大昌泰”献方物[11](1276)。

右猛贲卫少将。比如,清和天皇贞观十四年(872)四月,日本国遣“领客大春日朝、臣安守等与郊劳使共引渤海国入觐大使、政堂省左允正四品、慰军上镇将军、赐紫金鱼袋杨成规、副使右猛贲卫少将正四品、赐紫金鱼袋[李]兴晟等二十人入京,安置鸿胪馆”[12](353-354)。

亲卫。比如,后唐庄宗同光二年(924)“八月,渤海朝贡使、王侄学堂亲卫大元谦可试国子监丞”[18]。

果毅都尉。比如,圣武天皇神龟五年(728)正月,“天皇御中宫,高齐德等上王书并方物。其词曰:……谨遣宁远将军郎将高仁义、游将军、果毅都尉尉德周、别将舍航等二十四人赉状,并附貂皮三百张奉送”[6](163)。

郎将与别将。比如,圣武天皇神龟五年(728)正月,“天皇御中宫,高齐德等上王书并方物。其词曰:……谨遣宁远将军、郎将高仁义、游将军、果毅都尉尉德周、别将舍航等二十四人赉状,并附貂皮三百张奉送”[6](163)。

王府参军。比如,现藏于日本大原美术馆的“渤海国咸和四年(833)铭文佛龛”载:“咸和四年闰五月八日,前许王府参军、骑都尉赵文休母李氏敬造阿弥陀佛及观音势至等菩萨尊像”[19]。

都督。比如,圣武天皇天平十一年(739)七月,渤海使若忽州都督胥要德、副使云麾将军已珍蒙等来朝。[6](221)清泰三年(936),后唐“以入朝使、南海都督列周道为检校工部尚书,政堂省工部卿乌济显试光禄卿”[20]。

刺史。比如,淳仁天皇天平宝字二年(758)九月,“渤海大使、辅国大将军兼将军行木底州刺史、兼兵署少正、开国公杨承庆以下二十三人,随田守来朝,便于越前国安置”[6](359)。淳仁天皇天平宝字三年(759)十月,“渤海使、辅国大将军兼将军、玄菟州刺史、兼押衙官、开国公高南申相随来朝”[6](373)。

县丞。比如,仁明天皇嘉祥元年(848)十二月,“能登国驰驿奏:渤海国入觐使永宁县丞王文矩等一百人来著矣”[21]。

现以唐朝官制为参照,将上述渤海国职事官的官品、职掌整理如下:

三公三师

司徒,相当于唐朝的司徒,为三公之一,正一品,主管“佐天子理阴阳、平邦国,无所不统”[15](1184)。

三省六部司

宣诏省有左相,相当于唐朝门下省的侍中,正三品。左平章事,相当于唐朝门下省的黄门侍郎,正四品上,充当左相的副手。侍中相当于唐朝门下省的给事中,正五品上。左常侍相当于唐朝门下省的左散骑常侍,从三品。谏议相当于唐朝门下省的谏议大夫,正五品上。

中台省有右相,相当于唐朝中书省的中书令,正三品。右平章事,相当于唐朝中书省的中书侍郎,正四品上,充当右相的副手。内史相当于唐朝中书省的起居舍人,从六品上。诏诰舍人相当于唐朝中书省的中书舍人,正五品上。

政堂省有大内相,相当于唐朝尚书省的尚书令,正二品。左、右司政,相当于唐朝尚书省的左、右丞相,从二品,充当尚书令的副手。左、右允相当于唐朝尚书省的左、右丞,分别为正四品上、正四品下。孔目官相当于唐朝尚书省的都事,从七品上[15](1186)。

政堂省下辖六部司。其中,忠部司卿,相当于唐朝尚书省的吏部尚书。仁部司卿,相当于唐朝尚书省的户部尚书。义部司卿,相当于唐朝尚书省的礼部尚书。智部司卿,相当于唐朝尚书省的兵部尚书。礼部司卿,相当于唐朝尚书省的刑部尚书。信部司卿,相当于唐朝尚书省的工部尚书。另外,六部司卿的副手少卿相当于唐朝尚书省六部的侍郎,正四品下。

六部司卿领本部支司和事务支司,每支司设郎中、员外。本部支司主要是分管政令,事务支司分管具体事务。其中,忠部司卿所领爵部事务支司,相当于唐朝尚书省的吏部司封司,爵部郎中,从五品上,爵部员外,从六品上。仁部司卿所领仓部事务支司,相当于唐朝尚书省的户部仓部司,仓部郎中,从五品上,仓部员外,从六品上。义部司卿所领膳部事务支司,相当于唐朝尚书省礼部膳部司,膳部郎中,从五品上,膳部员外,从六部上。智部司卿所领戎部事务支司,相当于唐朝尚书省的兵部库部司,戎部郎中,从五品上,戎部员外,从六品上。礼部司卿所领计部事务支司,相当于唐朝尚书省的刑部比部司,计部郎中从五品上,计部员外,从六品上。信部司卿所领水部事务支司,相当于唐朝尚书省的工部水部司,水部郎中,从五品上,水部员外,从六品上。

中正省

中正省有大中正,相当于唐朝御史台的御史大夫,从三品。少正,相当于唐朝御史台的御史中丞,从五品上,充当大中正的副手。

中央事务机构

太常寺有卿,相当于唐朝的太常卿,正三品,主管“邦国礼乐、郊庙、社稷之事”[8](394)。太常寺卿在渤海国诸寺监局院长官当中品阶最高。

司宾寺有卿,相当于唐朝的鸿胪卿,从三品,主管“宾客及凶仪之事”[8](505)。司宾少令,很可能是司宾寺下辖机构司宾署的副职,相当于唐朝的鸿胪寺典客署丞,从八品下,为司宾署令的副手。

大农寺有卿,相当于唐朝的司农卿,从三品,主管“邦国仓储委积之政令”[8](523)。

殿中寺有大令,相当于唐朝的殿中监,从三品,主管“乘舆服御之政令”[8](323)。少令,相当于唐朝殿中少监,从四品上,为大令的副手。

宗属寺有大令,相当于唐朝的宗正卿,从三品,主管“皇九族、六亲之属籍”[8](465)。少令,相当于唐朝的宗正少卿,从四品上,为大令的副手。

兵器寺有令,相当于唐朝的卫尉卿,从三品,主管“邦国器械、文物之政令”[8](459)。少令,相当于唐朝卫尉少卿,从四品上,为令的副手。兵署少正相当于唐朝卫尉寺武器署丞,正九品下,为兵署正的副手。

司藏寺有令,相当于唐朝的太府卿,从三品,主管“邦国财货之政令”[8](540)。丞,相当于唐朝的太府少卿,从四品上,为令的副手。

司膳寺有令,相当于唐朝的光禄卿,从三品,主管“邦国酒醴膳羞之事”[8](443)。丞,相当于唐朝的光禄寺少卿,从四品上,为令的副手。

胄子监有监长,相当于唐朝的国子监祭酒,从三品,主管“邦国儒学训导之政令”[8](557)。

文籍院有监,相当于唐朝的秘书监,从三品。主管“经籍图书之事”[8](459),少监,相当于唐朝秘书省少监,从四品上。为监的副手。

巷伯局有常侍,相当于唐朝内侍省的内侍,从四品上,主管“在内侍奉,出入宫掖,宣传制令”[8](356)。

南衙八卫

八卫是指左右猛贲卫、左右熊卫、左右罴卫,南左右卫、北左右卫,诸卫大将军,相当于唐朝十六卫的大将军,正三品,将军,相当于唐朝十六卫的将军,从三品,主管宫禁宿卫,总制内府、外府诸曹[15](1279)。

内府是指亲卫府、勋卫府、翊卫府等五中郎将府。中郎将,正四品下,分管“其府校尉、旅帅、亲卫、勋卫、翊卫之属以宿卫,而总其府事”[8](618)。我们再结合有关记载,考察一下内府的设官情况。(1)都将。上文提及慰军大将军、左熊卫都将、上柱将、开国子大昌泰的例子,这里的“都将”,即头将、首将,很可能相当于唐朝中郎将府中郎将的别称。(2)少将。上文提及右猛贲卫少将正五品、赐紫金鱼袋李兴晟的例子说明少将的品阶在正五品,与郎将品阶极为接近,少将很可能相当于唐朝中郎将府郎将的别称。都将和少将分管内府事。(3)亲卫。上文提及渤海朝贡使、王侄学堂亲卫大元谦的例子,亲卫,唐朝位于郎将之下,正七品上。左右卫和左右率府都设亲卫一职。其中,左右卫亲卫由“三品以上子、二品以上孙为之”,左右率府亲卫由“四品子、三品孙、二品以上之曾孙为之”[8](154-155)。对于渤海国王族成员大元谦而言,学堂亲卫应为其起家补授之职,学堂应为其平时宿值的场所。

外府是指分布各地的折冲府。果毅都尉、别将与唐朝折冲府的果毅都尉、别将同名。果毅都尉为折冲都尉的副手。唐朝折冲府分上府、中府、下府,其中上府果毅都尉为从五品下,别将为正七品下,中府果毅都尉为正六品上,别将为从七品上。下府果毅都尉为从六品下,别将为从七品下[8](644)。渤海国人尉周德所在的折冲府级别不清楚,果毅都尉的品阶难以判断。

亲王府

唐朝的王府官有参军事,正八品下;行参军,从八品上,都主管“出使及杂检校事”[8](732)。渤海国人赵文休所任的王府参军当为两者之一。

地方官

都督主管“诸州兵马、甲械、城隍、镇戍、粮禀,总判府事。”[15](1315)唐朝都督府分大、中、下三等,大都督府都督为从二品,中都督府都督为正三品,下都督府都督为从三品。渤海国若忽州都督府、南海都督府的级别不清楚,都督的品阶难以判断。

刺史主管“宣德化,岁巡属县,观风俗、录囚、恤鳏寡”[15](1311)。唐朝州分为上、中、下三等,上州刺史为从三品,中州刺史为正四品上,下州刺史为正四品下。渤海国木底州、玄菟州的级别不清楚,刺史的品阶难以判断。

县丞为县令的副手。唐朝县分上、中、下三等,上县丞为从八品下,中县丞为从八品下,下县丞为正九品下。渤海国永宁县的级别不清楚,县丞的品阶难以判断。

三、勋

见于文献记载的渤海国勋官:

上柱将。比如,桓武天皇延历十七年(798)十二月,渤海国王大嵩璘“差慰军大将军、左熊卫都将、上柱将、开国子大昌泰”献方物[11](1276)。

骑都尉。比如,现藏于日本大原美术馆的“渤海国咸和四年(833)铭文佛龛”载:“咸和四年闰五月八日前许王府参军、骑都尉赵文休母李氏敬造阿弥陀佛及观音势至等菩萨尊像”[19]。

勋官,最初是用于奖励有功军士的荣誉称号,后来渐及朝官,有品级而无职掌。唐“武德初,杂用隋制,至七年颁令,定用上柱国、柱国、上大将军、大将军、上轻车都尉、轻车都尉、上骑都尉、骑都尉、骁骑尉、飞骑尉、云骑尉、武骑尉”[3](1807),自视正二品到视从七品,共六品十二转,十一转以上为柱国,九转以上为护军,五转以上为都尉,以下为骑尉。渤海国在继承唐朝勋官制度的基础上,形成了自己的勋官制度。同样借鉴唐朝的勋官制度可以透视渤海勋官的构成、品阶情况。上柱将相当于唐朝的上柱国,为十二转,视正二品;骑都尉与唐朝的骑都尉同名,同为六转,视正五品。渤海国勋官同唐朝勋官一样,不再充任本阶官位,而是被纳入到“比”“视”官品的低端品阶序列,仅发挥酬奖军功、低级官员起家考课及迁阶入仕的政治作用[22]。

四、爵

见于文献记载的渤海国爵位:

开国公。比如,淳仁天皇天平宝字二年(758)九月,“渤海大使、辅国大将军兼将军行木底州刺史、兼兵署少正、开国公杨承庆以下二十三人,随田守来朝,便于越前国安置”。[6](359)淳仁天皇天平宝字三年(759)十月,“渤海使、辅国大将军兼将军、玄菟州刺史、兼押衙官、开国公高南申相随来朝”[6](372)。

开国子。比如,桓武天皇延历十七年(798)十二月,渤海国王大嵩璘“差慰军大将军、左熊卫都将、上柱将、开国子大昌泰”献方物[11](1276)。嵯峨天皇弘仁元年九月,渤海国遣“和部少卿兼和干苑使、开国子高南容等”献方物[23]。

开国男。比如,淳仁天皇天平宝字六年(762)十月,“正六位上伊吉连益麻吕等至渤海。其国使紫绶大夫行政堂[省]左允、开国男王新福以下二十三人相随来朝,于越前国加贺郡安置供给”[6](404)。高丽太祖八年(925)“十二月戊子,渤海左首卫小将冒豆干、检校开国男朴渔等率民一千户来附。”[24]《咸和十一年中台省致日本太政官牒》的连署人有“祑大夫、政堂春部、上中郎将、上将、理县拟国男贺守谦”[5(]26-28)。

唐朝爵位分九等:一等为王,二等为嗣王、郡王,三等为国公,四等为开国郡公,五等及以下分别为开国县公、侯、伯、子、男。渤海国在继承唐朝封爵制度的基础上,形成了自己的封爵制度。同样借鉴唐朝的封爵制度可以透视渤海封爵的食邑、品阶。渤海爵位中的郡王相当于唐朝爵位中的郡王,食邑五千户,从一品;开国公相当于唐朝爵位中的开国县公,食邑一千五百户,从二品;开国子相当于唐朝爵位中的开国县子,食邑五百户,正五品上;开国男相当于唐朝的开国县男,食邑三百户,从五品上。王安泰研究认为,由“拟”开国爵、“检校”开国爵等名号考虑,渤海国似乎将开国爵视作一般官职,因而得以假授、兼任。同时,开国爵未出现侯、伯爵级,也可视作渤海国没有推行完整“封建”的旁证。或许渤海国开国爵仅有三等,又有拟、检校等假授开国爵,与北魏前期制度实有相通之处,大概渤海国设定爵制时,以北魏前期爵制为蓝本[25]。

综上所述,渤海国官制仿效唐朝官制,构建起“散”“职”“勋”和“爵”四大体系,其所涉的官称、职守、封酬的设置,大多来自唐朝制度,或来自唐朝之前的中原制度,这也符合《新唐书·渤海传》所谓渤海国“数遣诸生诣京师太学,习识古今制度”“宪象中国制度”的表述[15](6182)。同时,四大体系与中央和地方府、州、县各级统治机构相互表里,相辅相成,共同构成渤海国的基本统治框架。

①国内代表性著述:金毓黻著:《渤海国志长编》,辽阳金氏千华山馆本,1934年。王成国:《唐代渤海国官制概述》,《学习与探索》,1982年第5 期。陈显昌:《渤海国史概要》,《齐齐哈尔师范学院学报》,1983年第1 期。王承礼著:《渤海简史》,黑龙江人民出版社,1984年。李殿福、孙玉良著:《渤海国》,北京:文物出版社,1987年。张高、姜华昌、关颖著:《渤海国管窥》,中国社会科学出版社,2003年。魏国忠、朱国忱、郝庆云著:《渤海国史》,北京:中国社会科学出版社,2006年。

国外代表性著述:[俄]э.B.沙弗库诺夫著,宋玉彬译:《渤海国及其俄罗斯远东部落》,长春:东北师范大学出版社,1997年。[朝鲜]朴时亨著,李东源译:《为了渤海史的研究》,载于李东源译:《渤海史译文集》,哈尔滨:黑龙江省社会科学院历史所,1986年。朝鲜社会科学院历史研究所著,严圣钦译,祁庆富校:《渤海史》,载于中国社会科学院民族研究所社会历史室内资料组编译:《民族史译文集》第13 集,1985年。[韩]宋基豪:《渤海政治史研究》,一潮阁,1995年。[日本]鸟山喜一著,船木胜马编:《渤海史上的若干问题》,风间书房,1968年。