椎动脉型颈椎病的证候分型及其方药疗效探析

钱宇章,王楠,董煜祺,顾军,康然,谢林*

(1.南京中医药大学 第三临床医学院,江苏 南京 210000; 2.江苏省中医药研究院,江苏 南京 210000)

椎动脉型颈椎病(Cervical spondylosis of vertebral artery type,CSA)是颈椎病的一种特殊类型,临床上常常表现为眩晕、视物模糊、耳鸣、手部麻木、听力障碍等症状[1]。其又被称为椎动脉压迫综合征、颈性眩晕、椎动脉缺血综合征、椎-基底动脉供血不足等。中医虽然没有“椎动脉型颈椎病”这个专门的病名记载,但根据临床症状,可以归属为“眩晕”“项痹”“头痛”等范围。

目前,中医药对椎动脉颈椎病的治疗获得了较大的进展,具有明显的疗效,已经成为目前对于椎动脉型颈椎病的一种优势疗法[2]。不同证型的椎动脉型颈椎病,各有着不同治则治法。现试论述近十年来中药对主要椎动脉型颈椎病证型的疗效观察,为临床治疗提供一定的参考。

1 中医学对椎动脉型颈椎病的认识

关于椎动脉型颈椎病的描述,最早可以追述到《黄帝内经》。《素问·至真要大论》中有“诸风掉眩,皆属于肝”,《灵枢·海论》云:“髓海不足,则脑转耳鸣”。最早认为其发病可能与“肝”和“髓海不足”有关。《灵枢·大惑论》云:“故邪中于项,因逢其身之虚”,认识到外邪可导致椎动脉型颈椎病。张景岳提出的“无虚不作眩”观点发展了内经因虚致眩的理论。而朱丹溪则认为“无痰则不能作眩”,将“痰”作为一个主要的发病因素。历代医家对椎动脉型颈椎病有各自的认识和见解,但本质乃本虚标实。肝主筋藏血,肾主骨生髓,脾主运化,肝、脾、肾有密切关系。总结其病机主要是在肝肾气血亏损、精气不足等本虚的基础上,六淫外邪等乘虚侵袭或劳损,形成风、火、痰、瘀的病理变化,以致气滞、血瘀、痰阻,脉络不通,脑府失养,从而发病[3]。

2 椎动脉型颈椎病的中医分型

王薇等[4]通过对1993—2013年中文数据库椎动脉型颈椎病中医临床证候的文献研究,共统计出中医证候分型202种(次),名称共计63种,依据证候标准统一相近证候名称后有29种中医证候名称,其中最常见的五种证型为“气血亏虚”“肝肾阴虚”“肝阳上亢”“痰浊阻滞”和“痰瘀互结”。其余证型还包括“气滞血瘀”“ 气虚血瘀”“ 风寒犯头”“ 湿热阻痹”等各型。可以看出,证候分型主要责之于“虚”“痰”“火”“肝”“脾”“肾”,与上所论述的病因病机相一致。因此,对于椎动脉型颈椎病的治疗也当从此着手。

3 中药对椎动脉型颈椎病各分型的治疗

3.1 气血亏虚型

《灵枢·卫气》篇最早提到“上虚则眩”的观点,其中“上虚”所指一如《灵枢·海论》中:“髓海不足,则脑转耳鸣,胫酸眩冒,目无所见,懈怠安卧。”《灵枢·口问》中:“上气不足,脑为之不满,耳为之苦鸣,头为之苦倾,目为之眩。”“上虚”“ 髓海不足”以及“上气不足”皆能引起眩晕。气血乃生化之源,气血亏虚,则清阳不振,清气不升,不能上荣于清窍,则致脑海失养,故致头晕目眩。气血亏虚型椎动脉型颈椎病的治疗,主要以益气升阳和补益气血为主。赵鹏飞[5]从气虚着手,使用补中益气汤治疗60例椎动脉型颈椎病患者,可获得良好的疗效。黄振文[6]以补益气血为主,采用经方黄芪桂枝五物汤治疗45例患者,使用随机对照法,发现中药在改善患者症状、体征及血流动力学方面有着优异的疗效。郑永然[7]认为,椎动脉型颈椎病是由于正气不足和髓海空虚而引起的,因此搜集了40例气血两虚型椎动脉型颈椎病患者,使用圣愈汤联合针灸的疗法,也获得了良好的疗效。寇斌[8]认为肝肾气血亏虚是椎动脉型颈椎病发病的根本原因,以此为基础,采用自拟益气通络汤治疗30例患者,与颈舒颗粒治疗相对照,发现此方具有较好的临床疗效。

3.2 肝肾阴虚型

《素问·至真要大论篇》曰: “诸风掉眩,皆属于肝”,叶天士在《临证指南医案》曰: “肝为刚脏,其本质由于精液有亏,肝阴不足,血燥生热,热则风阳上升,窍络阻塞,故头目不清、眩晕跌仆。”又曰: “水亏不能涵木,厥阴化风鼓动,烦劳阳升,病期发矣。”可以看出,肝阴不足、肾水匮乏皆会上扰清窍导致眩晕。年老肾亏,或久病伤肾、肾精虚少,或纵欲过度、肾失封藏,导致肾阴不足,又肝肾同源,肾精亏耗而不能滋养肝体,肝血亏虚不能补先天肾精,久之脑窍失养,发为眩晕[9]。在治疗方面,对于该型椎动脉型颈椎病,主要以补益肝肾为主。潘明柱[10]认为本病的病因病机涉及肝肾,故应从肝肾论治,发现镇肝熄风汤相比西比灵能够降明显低血黏和血液循环阻力,同时增大椎动脉内径和血流速度,从而缓解脑部供血不足。梁德[11]强调运用补肝强肾、舒筋通络的疗法,使用舒筋通络颗粒治疗椎动脉型颈椎病971例,结果表明,舒筋通络颗粒能够明显改善患者的典型临床症状及体征。

3.3 肝阳上亢型

从“诸风掉眩,皆属于肝”可见本病与肝之关系密切。又如《临证指南医案》中所言:“所患眩晕者,非外来之邪,乃肝胆之风阳上亢耳,深则有昏厥跌扑之虞”。肝主疏泄、主藏血,有调畅气机、维持气血运行、调节血量的作用。肝阴虚,阴不制阳,则肝阳偏亢,肝阳偏亢则气血上冲,顺势上扰于头部,血随上亢的肝气发生逆乱,则发为眩晕。中医对肝阳上亢证的治疗以平肝潜阳为主,近年来治疗肝阳上亢型椎动脉型颈椎病的方药主要以天麻钩藤饮为主。李瑞达[12]、傅悦渊[13]等认为本病病位在肝,乃本虚标实之证,治疗当应以滋补肝肾、平肝潜阳为主。使用天麻钩藤饮加减来治疗肝阳上亢型椎动脉型颈椎病,与对照组相比,皆取得了良好的疗效。同时,现代药理学研究也表明,天麻钩藤饮对扩张血管、改变血流变、血黏度及改善代谢等方面有着一定的疗效[14]。

3.4 痰浊阻滞型

张仲景在《金匮要略》中有言:“心下有支饮,其人苦冒眩,泽泻汤主之”;朱丹溪认为“无痰则不作眩”;秦景明讲到:“痰饮眩晕之证,胸前满闷,恶心呕吐,膈下漉漉水声,眩悸不止,头额作痛,此痰饮眩晕之证也”;龚延贤认为“大凡头眩者,痰也”。上述医家皆认为痰浊是眩晕的重要致病因素。脾失健运,水谷不化,水液布输缓滞或内停,则聚湿生痰,痰湿中阻,则清阳不升,浊阴不降,或痰浊上扰,蒙蔽清阳,则致眩晕。治疗此型椎动脉型颈椎病,当从痰湿立论,以祛痰化湿、健脾行气为主。蔡水奇[15]从劳氏伤科以痰湿立论治疗椎动脉型颈椎病着手,使用劳氏颈椎II号方治疗80例患者,与盐酸氟桂利嗪相对照,在临床疗效及TCD方面有着明显的差异。陈冠儒[16]认为由于痰浊阻遏清阳,上犯巅顶,经脉闭阻而致本病,故采用芎麻汤合十味温胆汤辨证论治,共研究了120例患者,在症状改善方面效果满意。

3.5 痰瘀互结型

杨仁斋最早提出:“瘀滞不行,皆能眩晕”;《医灯续焰》中也阐述:“眩晕者多属诸风……有因于死血者……血死则脉凝注,脉凝则上注之力薄矣。薄则上虚而眩晕生焉”;虞抟在《医学正传》中总结前人理论,提出“血瘀致眩”的理论。痰与瘀均是人体的病理产物,而前者为水液运化失常所致,溯其源来自于津液;后者为血液运行失常而致,本病既可因痰致瘀,亦可因瘀致痰。椎动脉型颈椎病患者病久易致体虚,脏腑功能失调,气化不利,水液代谢障碍,水湿饮停聚而成痰。痰形成之后,可随气流窜于全身,流窜至颈部,引起颈部的经脉痹阻,导致颈部气血运行不畅,痰瘀互结痹阻络脉致痰瘀阻络证的发生[17]。治疗当以祛痰化湿、活血化瘀为主。对于此型的病证,临床上方药种类较多,主要包括补中益气汤[18]、芪蛭四物颗粒[19]、自拟益气活血通络汤[20]、半夏白术天麻汤[21]、葛根温胆颗粒[22]、平眩方[23]、逐痰化瘀汤[24]、泽泻汤[25]、颈眩宁汤[26]等等。相关研究结果表明,以上方药在改善患者症状、体征及血流动力学方面皆有一定的积极作用。

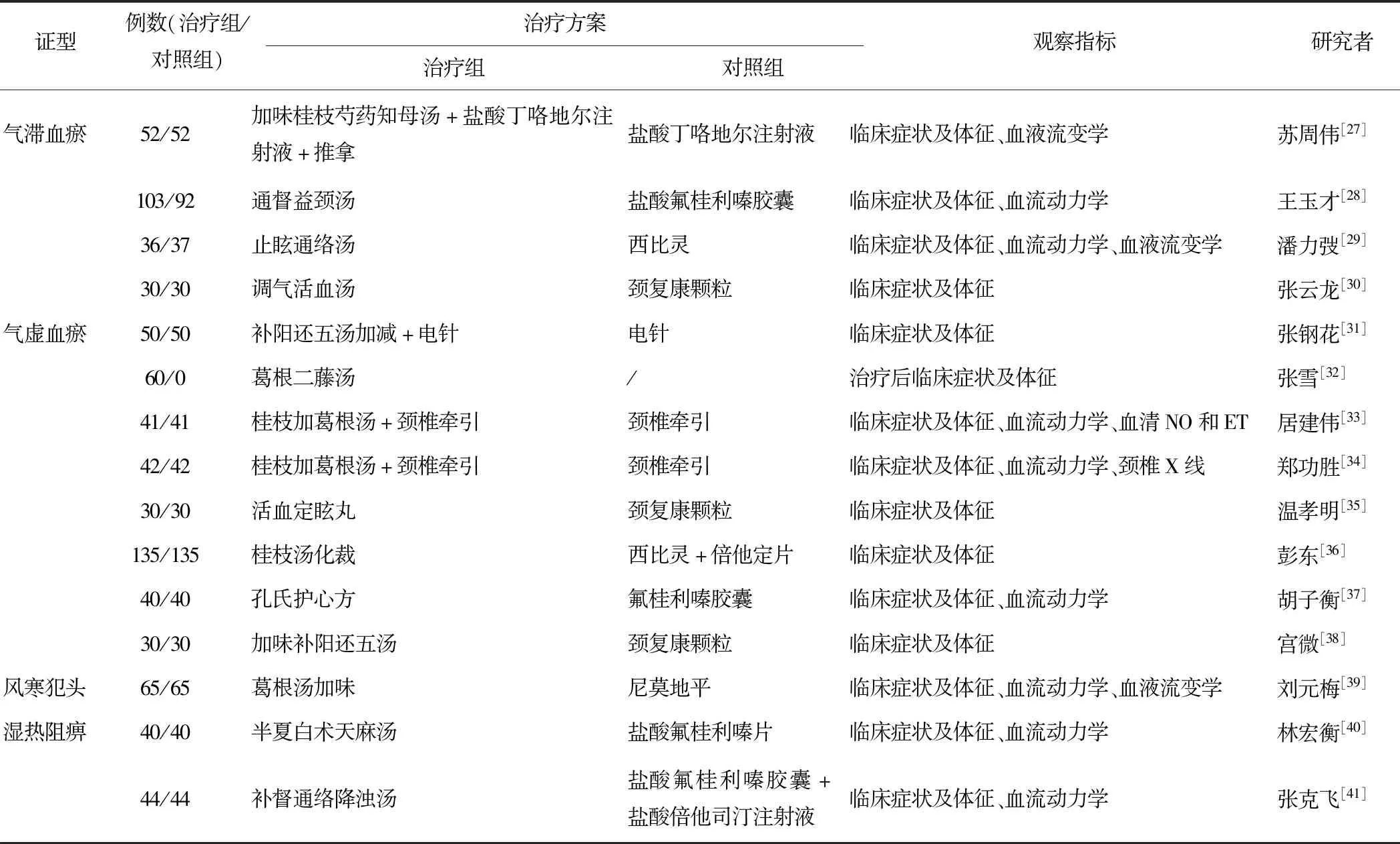

3.6 其他常见证型

因椎动脉型颈椎病并没有固定的证型分类,所以各个医家根据个人的见解及临床经验,对椎动脉型颈椎病有各自不同的认识。上述5种证型只是通过一定的方法统计出最为常见的证型,除此之外,将一些较为常见的证型及其中药治疗的疗效观察列举见表1。

表1 其他证型椎动脉型颈椎病中药治疗汇总

以上中医药治疗对相应证型的椎动脉型颈椎病与对照组相比皆有较好的疗效。

除上述较为常见的或分类较为明确的证型外,椎动脉型颈椎病还包括痰湿阻络、中气下陷、痰蒙清窍、寒滞经脉等[4]其他证型,因此治疗也包括各种不同的方药,如八珍汤、补阳还五汤、补肾通络方、葛根二藤汤、归脾汤、通窍活血汤、血府逐瘀汤、阳和汤、益气聪明汤、泽泻汤等等不同的方剂,通过临床研究,也证实其对各型椎动脉型颈椎病有较好的临床疗效。

4 讨论

椎动脉型颈椎病是以颈椎退行性变为主,以眩晕为主要临床表现的一种颈椎病,其发病机制较为复杂,现代研究表明,椎动脉型颈椎病的发病机制主要包括四个方面:机械压迫学说、颈交感神经刺激学说、体液因子学说及颈椎失稳学说[42]。中医对椎动脉型颈椎病的病因病机众说纷纭,但主要从“眩晕”入手,最早《内经》以“诸风掉眩,皆属于肝”来阐述,朱丹溪认为“无痰不作眩”,张景岳则提出“虚者居其八九”,强调了“无虚不做眩”,亦有医家倡导痰火致眩。椎动脉型颈椎病自古以来就有多种证型,且证型具有多样化,因其并不只是单因素治病,正如《内经》中所说,“……故邪中于项,因逢其身之虚,其入深,则随眼系以入于脑,入于脑则脑转,脑转则引目系急,目系急则目眩以转矣”。椎动脉型颈椎病与肝脾肾关系最为密切,由于肝、脾、肾不足,气血亏虚,经脉失养,痰湿内生,加之生活工作中长期低头伏案劳累,导致颈部经络受损,血脉凝滞,使脑失充养而致髓海空虚所致,加之情志、痰凝血瘀、风寒湿内侵和局部劳损所致,其根本乃本虚标实、虚实夹杂之证[43]。临床上存在着从不同的角度来治疗椎动脉型颈椎病的的方药,不管使用经典方剂亦或是自拟方剂,常用药物主要包括活血化瘀药(川芎、丹参、红花)、治风药(天麻)、解肌药(葛根)、补血药(当归、白芍)、补气药(甘草、黄芪、白术)等[44]。由此可以体现出椎动脉型颈椎病本虚标实的病因病机。

我们可以从上述看出,从中医辨证论治着手,运用不同的方药治疗各证型椎动脉型颈椎病皆有着良好的疗效。然中医治疗,理、法、方、药,正确的辨证乃是第一步,同时对证治疗亦是关键。由于椎动脉型颈椎病的临床研究虽然较多,但由于各医家对该病的病因病机认识、诊疗思路以及用药经验各不相同,导致中药处方配伍规律也不尽相同,本文主要总结部分最常见的椎动脉型颈椎病证型及其临床治疗观察,以此来为临床更确切的辨证及更有效的处方提供一定的参考意见。