中药外敷在CT增强扫描造影剂外渗中的应用

王建卿 王 冰

CT增强扫描技术通过向静脉注入造影剂,增强影像观察效果,便于作出病灶定性分析或明确诊断,检查中造影剂需在短时间内到达峰值,因此多使用高压注射器,而高压注射器注射易出现造影剂外渗的情况,临床上使用较为普遍的造影剂通常为硫酸钡、碘制剂等高密度造影剂,一旦外渗,可引起局部组织炎性水肿,增加患者痛感。传统的造影剂外渗治疗方法通常为硫酸镁稀释液外敷,但治疗效果并不理想,而中药外敷在多种局部疾病的临床治疗具有良好效果,但在CT增强扫描造影剂外渗的治疗中报道较少[1]。基于此,本研究探讨中药外敷治疗CT增强扫描造影剂外渗的临床效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2018年4月—2019年7月于我院就诊的60例CT增强扫描造影剂外渗患者临床资料,根据治疗方法将入选者分为对照组(30例,硫酸镁稀释液外敷治疗)、观察组(中药外敷治疗)。对照组中男13例,女17例;年龄44~66岁,平均年龄(55.26±5.37)岁;体质量49.7~71.8 kg,平均体质量(61.48±6.33)kg;CT增强扫描部位:头部6例,腹腔11例,盆腔13例;静脉穿刺部位:前臂静脉17例,肘正中静脉6例,桡静脉7例;肿胀面积<3 cm共8例,肿胀面积3~7 cm共17例,肿胀面积>7 cm共5例;外渗程度:轻度外渗21例,中度外渗5例,重度外渗4例。观察组中男14例,女16例;年龄45~67岁,平均年龄(55.29±5.42)岁;体质量50.3~72.4 kg,平均体质量(61.62±6.29)kg;CT增强扫描部位:头部5例,腹腔13例,盆腔12例;静脉穿刺部位:前臂静脉16例,肘正中静脉7例,桡静脉7例;肿胀面积<3 cm共8例,肿胀面积3~7 cm共18例,肿胀面积>7 cm共4例;外渗程度:轻度外渗22例,中度外渗5例,重度外渗3例。2组年龄、性别、体质量、外渗程度、静脉穿刺部位、CT增强扫描部位、肿胀面积比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可对比性。

1.2 诊断标准依据《中医外科学》[2]中阳证,为急性发作,肿胀形势高起,肿势局限,疼痛剧烈,舌红、苔黄、脉数;火证、瘀证,表现为灼热疼痛、遇冷痛减,患处肿胀,有肿胀、血块。

1.3 纳入与排除标准纳入标准:①CT增强扫描中出现针刺部位肿胀、皮肤苍白、皮肤水泡等情况,肿胀部位可累及整个上肢;②意识清楚,可配合治疗者;③肝、肾功能正常者。排除标准:①合并皮肤感染者;②药物过敏者;③合并恶性肿瘤者;④严重器官功能衰竭。

1.4 方法

1.4.1 治疗方法2组均给予心理护理,稳定患者情绪,协助患者抬高患肢,冰敷肢体肿胀处,并及时给予药物湿敷处理。对照组给予50%硫酸镁溶液(规格:10 ml∶2.5 g,成都倍特药业有限公司,国药准字 H32023415),充分浸润无菌纱布,确保无滴水,轻、中度外渗者使用1~2块无菌方纱布,折叠成四层进行局部湿敷,重度外渗者使用4块无菌方纱布,完全展开逐层平铺敷于肿胀处,湿敷范围超过外渗面积1 cm,使用保鲜膜包裹纱布,保鲜膜大小超过纱布上下范围2 cm,并使用胶布将两端固定,湿敷时间1 h/次,2次/d,中间间隔4 h以上,共湿敷7 d,每次湿敷前均需进行外渗程度评估,根据具体情况使用纱布。观察组给予中药外敷,组方如下:贝母10 g,乳香10 g,皂角刺10 g,赤芍10 g,三七6 g,碾压呈粉末,使用红花油(规格:每瓶装16 g,湖北东信药业有限公司,国药准字 Z19994031)调匀,局部湿敷,湿敷范围超过外渗面积1 cm,2次/d,共湿敷7 d。

1.4.2 观察指标①比较2组症状消退时间,包括水泡消退时间与肿块吸收时间。②治疗前及治疗7 d后,依据面部表情疼痛量表[3]评价2组患者疼痛情况,分为0级:无疼痛感;1级:偶尔感觉到疼痛,对日常生活未造成影响;2级:有疼痛感,但可进行散步等轻微活动;3级:有疼痛感,不能进行长时间活动;4级:有疼痛感,不能进行除如厕外的其他活动;5级:痛感剧烈,难以进行自主活动。③比较2组静脉炎发生情况,依据美国静脉输液护理学会(INS)判断标准[4],对静脉炎进行分级,0级:无临床症状;1级:局部发红,可伴疼痛;2级:局部疼痛,伴发红、肿胀;3级:局部疼痛,伴发红、肿胀,形成条索样物,有条索状静脉出现;4级:局部疼痛,伴发红、肿胀,条索样物长度>2.54 cm,流出脓液。总发生率=(总例数-0级例数)/总例数×100%。

1.4.3 疗效判断标准治疗7 d后,比较2组临床疗效,依据《中医病证诊断疗效标准》[5]:治愈:皮肤肿胀消失,疼痛感消失,皮下硬结肿块消退;好转:皮肤肿胀消失,疼痛感消失,皮下硬结肿块未完全消退;未愈:仍有肿胀情况,痛感较重,皮下硬结肿块无吸收迹象,甚至有蔓延趋势。总有效率=治愈率+好转率。

2 结果

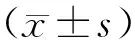

2.1 临床疗效观察组治疗总有效率(96.67%)高于对照组(73.33%),差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者临床疗效比较 (例,%)

2.2 症状消退时间观察组水泡消退时间及肿块吸收时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者症状消退时间比较 (例,

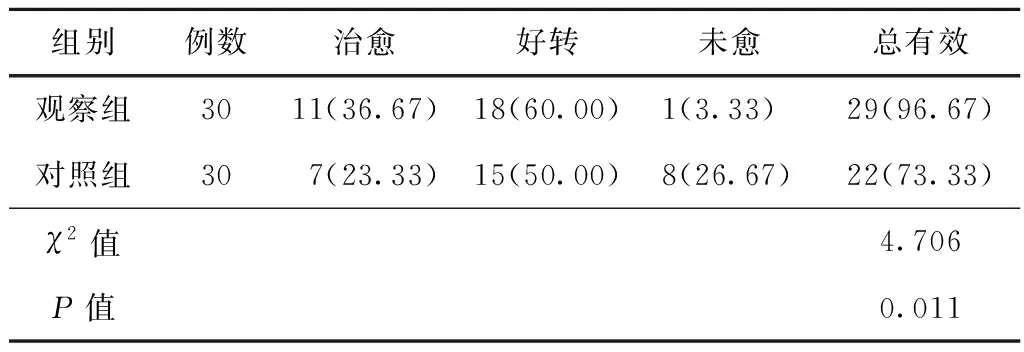

2.3 疼痛分级情况治疗前,2组疼痛分级对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组疼痛分级改善情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者疼痛分级情况 (例,%)

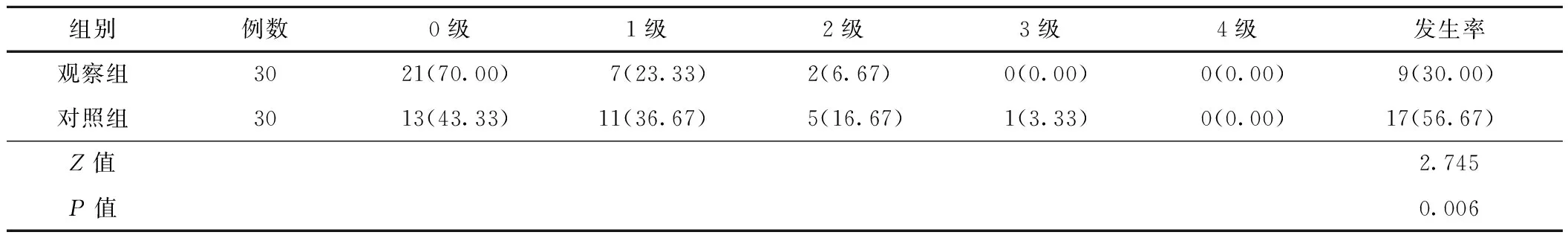

2.4 静脉炎发生情况观察组静脉炎分级情况优于对照组,静脉炎发生率30.00%(9/30)低于对照组56.67%(17/30),差异有统计学意义(χ2=4.344,P=0.037)。见表4。

表4 2组患者静脉炎发生情况比较 (例,%)

3 讨论

CT增强扫描中通常需要进行动脉期与静脉期的二期扫描,或是动脉期、静脉期及实质期的三期扫描,要求短时间内注入剂量充足的造影剂,而人工注射方法不能满足临床要求,现多使用高压注射器注射,而目前尚无方法可完全避免造影剂外渗,一旦发生造影剂外渗,需及时采取有效措施治疗,控制肿胀情况,缓解患者疼痛。硫酸镁溶液可舒张血管平滑肌,吸收水分,用于外敷有一定高渗、消肿及止痛的作用,但临床发现其治疗效果有限,实际操作中易出现纱布上水分蒸发的问题,且纱布变干后硫酸镁可形成结晶,刺激皮肤,纱布也存在易脱落的问题,虽临床中通过加用保鲜膜的方法给予改进,一定程度上改善水分蒸发问题,但患者肿块吸收效果仍不理想[6]。因此,需寻找一种更为有效的治疗方法。

造影剂外渗造成的肿胀、疼痛等临床表现可参考中医学中热毒内蕴、血脉阻滞等情况治疗,主因瘀血阻于经脉,痹着不通,使营血逆行受阻,而水津外溢,致肢体肿胀、疼痛,皮色发白,应以清热解毒、化瘀通络为治疗原则。本研究结果显示,观察组治疗总有效率高于对照组,治疗后疼痛分级改善情况优于对照组,水泡消退时间及肿块吸收时间均短于对照组,静脉炎发生率低于对照组,表明以中药外敷的方法治疗CT增强扫描造影剂外渗具有良好效果,可促进患者肿块吸收,缓解疼痛感,提升治疗效果。分析其原因为,中药外敷的组方内贝母具有清热散结之功效,可用于治疗一切疮疡肿毒[7]。乳香具有活血行气、止痛消肿及解毒散结的作用,可行血中气滞,通达经络,用于治疗疮疡肿毒、疮疡溃破效果极佳[8]。皂角刺具有消肿托毒、排脓的功效,用于痈疽初起,能引之以消散[9]。赤芍具有清热凉血、散瘀止痛的作用,可用于痈肿疮疡、瘀滞疼痛[10]。三七具有散瘀止血、消肿定痛、软坚化结的作用,可用于治疗各种局部疼痛[11]。红花油是一种中成药,具有消结散瘀之效,其有效成分丁香罗勒油有局部镇痛的作用,水杨酸甲酯可消炎、止痛、消肿,桂皮醛温经、通脉、止痛,冰片清热、散火、解毒、消肿、止痛。诸味药材磨粉以红花油调制成外敷之药,操作较为便捷,用药方式安全,可避免引起其他不良药物反应,同时增加皮肤通透性,促进药物吸,发挥积极的止痛作用,共奏清热解毒、消肿散结、化瘀通络的功效。

综上所述,中药外敷法在CT增强扫描造影剂外渗的治疗中效果显著,可促进患者水泡消退与皮下硬结肿块吸收,有效缓解疼痛感受,提升临床疗效,降低静脉炎发生率,值得临床推广应用。