扬州市运河文化带旅游交通可达性研究*

王燕燕

导语

大运河文化带建设是习近平总书记对大运河世界文化遗产保护与利用的重要批示。建设大运河文化带是千秋大计,也是增强中华文化软实力的战略选择。

扬州是大运河的起点城市,也是和大运河“同龄”的城市。大运河扬州段是整个大运河中最古老、世界文化遗产点最多的遗产区,也是大运河全线活态利用程度最好的河段。如何科学规划扬州市运河文化带,推进其遗产保护及文化旅游融合发展,充分发挥运河活态遗产功能,是当下扬州运河文化带建设的棘手问题。

可达性是影响旅游活动的重要因素,也是区域景观空间规划和评价的重要指标。旅游交通可达性测度,对于提高大运河文化带建设的科学性,促进大运河文化带旅游及遗产资源的合理开发和空间布局优化,具有重要意义。本研究对扬州市区段大运河旅游交通可达性进行模型构建与分析,为扬州大运河文化带规划建设提供理论参考。

1 扬州大运河区位概况

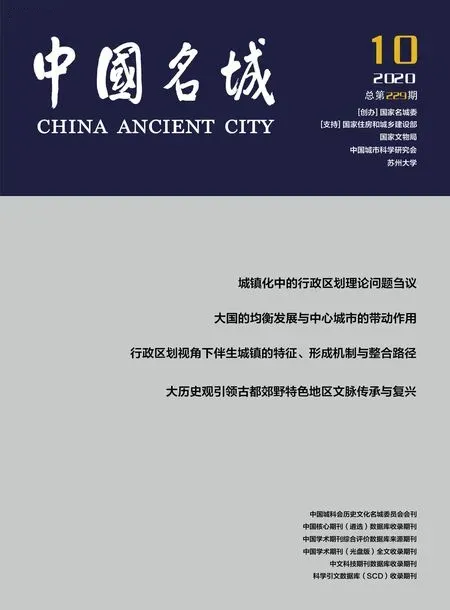

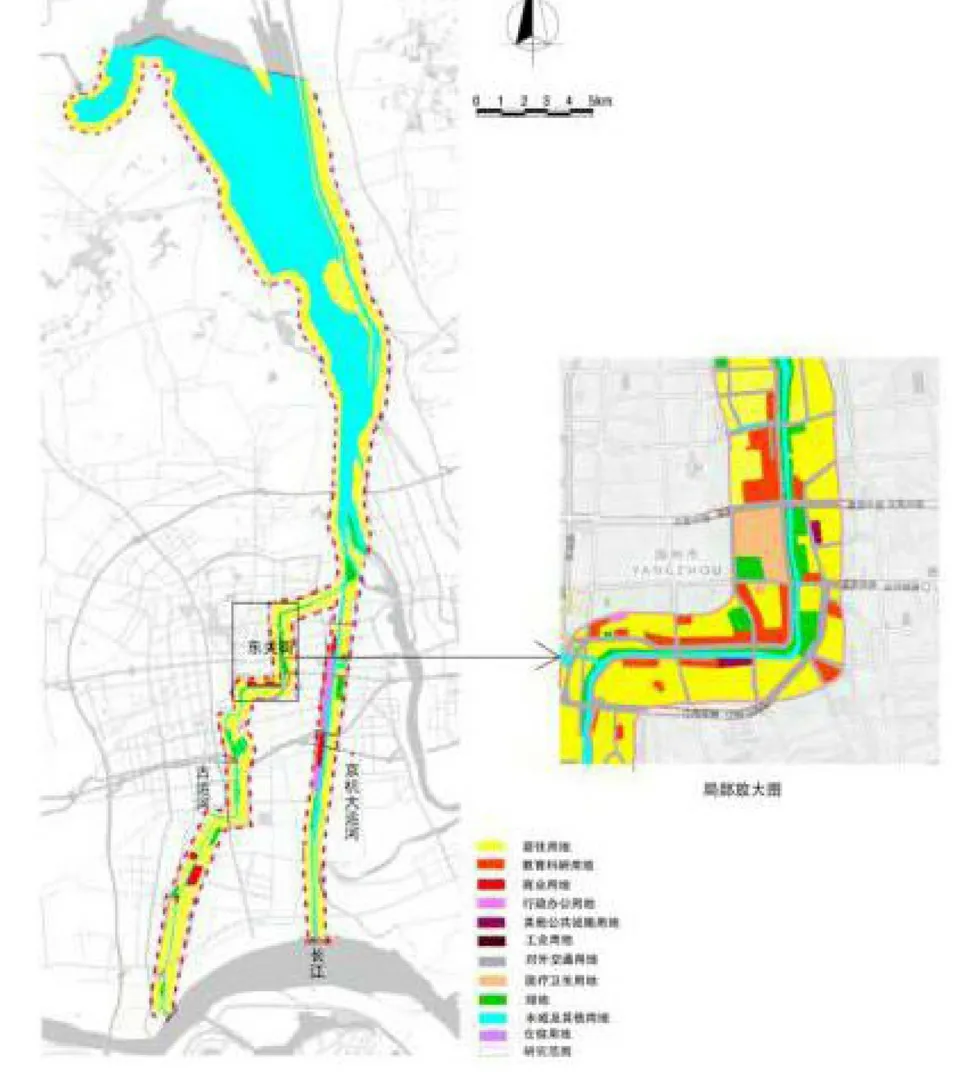

扬州市区段大运河包括两部分,扬州京杭大运河和扬州古运河。古运河是吴王夫差在扬州开挖的邗沟。京杭运河扬州段则是建国后为缓解津浦铁路压力而新辟的河道,它比原来瓜洲出口缩减了近9 km(图1)。

2 旅游交通可达性研究概述及内涵

图1 大运河扬州市区段区位图

可达性(accessibility)概念最早由Hansen 于1959年提出[1],他认为可达性是交通网络中各节点相互作用机会的大小,并利用重力方法研究可达性与城市土地利用之间的关系。随着研究的拓展,可达性概念被延伸并广泛应用于城市规划、交通地理、人文地理、景观规划等研究领域[2]。因可达性评价指标体系在区域发展和控制市场能力评价中具有高度综合性和有效性[3-5],可达性测度与评价成为区域与旅游发展相关研究的一个热点。

有关旅游交通可达性研究,成果多集中在宏观尺度区域内旅游资源的交通可达性测度[6-7]和基于交通可达性的旅游资源空间结构与分异研究[8-9]。近年来有学者针对城市尺度的旅游交通可达性进行研究[9-11]。李博等以单位可达性时间范围内的地块总面积、居住区面积和服务人口3个数值作为绿地可达性评价指标,探讨了城市公园绿地规划中的可达性评价方法[12],但针对景区规划的旅游交通可达性评价尚不多见。

可达性概念抽象,不同领域的学者对可达性的界定不同,而在不同的空间尺度,可达性的研究内容也不同。Kwan认为,空间可达性指某一场所被所有个体接近的能力,受土地、交通、设施等因素影响[13]。尽管可达性研究侧重点各有不同,但基本包含三个共同内涵:①可达性克服空间阻碍的难易程度与空间阻隔大小成反比;②可达性是单位时间内能够接近的资源、服务或发展机会的数量;③可达性是出行者对目的地的主观选择优先级,从出行者个人角度出发,强调社会、经济、生理及心理因素对可达性的影响。前两点指的是可达性的空间属性,即可达性的客观层面,第三点是可达性的心理属性,即可达性的主观层面。

3 扬州运河文化带旅游交通可达性特征及内涵

扬州运河文化带旅游交通可达性指以保护运河扬州段文化遗产为主旨,通过全面梳理扬州运河的历史、自然、人文、旅游等资源,从资源吸引力、交通便利性等方面,基于游憩旅游导向的运河文化带内部空间的交通可到达程度测评与分析。结合可达性的内涵特征,扬州运河文化带旅游交通可达性具有以大运河世界遗产资源为核心吸引力,以拓展运河活态遗产功能为主导的兼具水路交通方式的特征。

就旅游客体层面而言,扬州运河文化带旅游交通可达性内涵包括两方面:一是从Tobler 地理学第一定律出发,考虑文化带文旅资源的吸引力,将其视为运河文化带面向游客市场的潜能,也是扬州运河文化带可达性的核心要素;另一个是从交通状况的角度度量,路网拓扑结构是分析可达性的重要要素。

4 扬州运河文化带旅游交通可达性影响因素

基于以上对扬州运河文化带旅游交通可达性的概念特征及内涵的理解,研究通过问卷、访谈和实地考察等社会学方法归纳出扬州运河文化带旅游交通可达性影响因素主要为:景区周边的交通因素、土地利用差异、遗产资源因素。

4.1 交通因素

道路交通网络情况对交通成本起主导作用。游客从客源地到运河文化带之间良好的交通路径是旅游完成的必要条件,也直接影响旅游者对活动目的地选择的优先级。因此建立运河路网结构是关键。

4.2 资源因素

运河文化带是一条基于运河遗产保护、利用与传承的线性景观带,其独特的世界文化遗产资源是运河文化带的核心吸引力。因而,文化遗产资源的综合价值以及其可读性、多样性、组合性等是影响游客旅游活动主观可达性水平的核心因素。

4.3 城市土地利用情况

扬州运河周边土地利用状况影响客源地到达运河文化带之间的阻力程度,它不仅影响运河文化带与城市功能的结合度,同时城市网路结构、商业用地、住宅用地以及城市绿地等对文化带可达性具有重要影响。

5 扬州运河文化带旅游交通可达性评价方法与建模

当前国内外学者研究可达性的计算方法较多,比较常用的有:最小距离法、旅行成本法以及吸引力指数法等[14-15]。鉴于前期的分析,本研究采取交通成本加权方法,并应用网格将研究区域均质化,计算每个网格区域的旅游交通可达性指数,最后通过可达性指数高低分布,得出扬州运河文化带的可达性空间分布。

5.1 建立路网及城市用地性质分布图

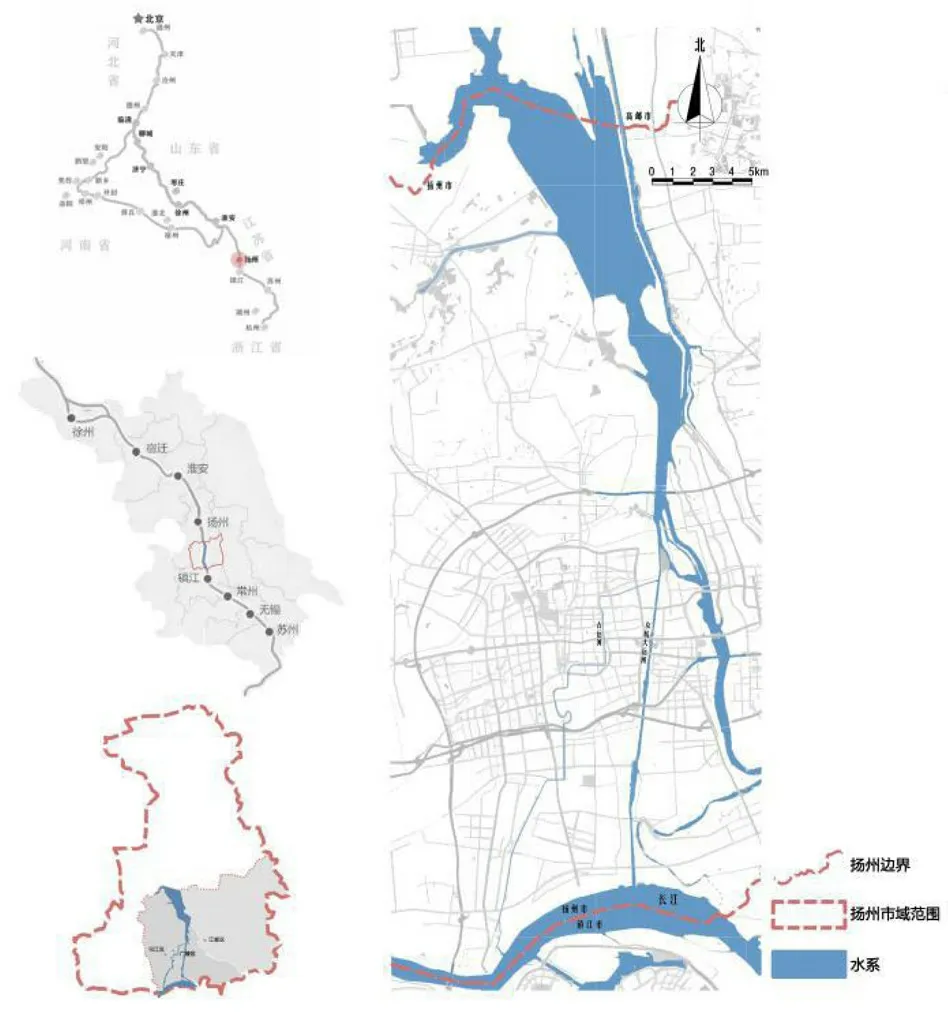

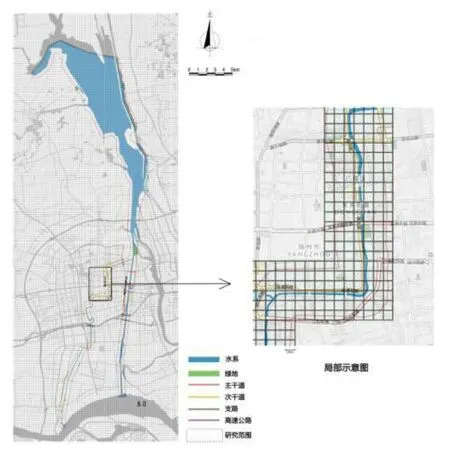

依据芦原义信的外部空间理论,人作为步行者活动时,一般心情愉快的步行距离为300 m,超过它时,根据天气情况而希望乘坐交通工具的距离为500 m[16]。500 m是作为人的领域而得体的城市单元规模。因而,本研究以运河两边拓展500 m为研究边界,并将网格设为200 m×200 m,每个网格面积为0.04 km2(图2)。

图2 扬州大运河研究范围及网格划分图

5.2 构建扬州运河文化带旅游交通可达性模型

旅游交通可达性模型需体现人使用不同的交通方式从客源地到达运河文化带做扩散运动需要克服的空间阻碍和能够接近的资源潜能。借鉴可达性常用计算模型,结合大运河文化带旅游交通可达性的影响因素,我们采用基于网格划分的扬州运河文化带旅游交通可达性计算模型:

Ai表示第i个网格的交通可达性,Mi是第i个网格的资源吸引力,bi表示第i网格的土地利用影响力值,Ci表示第i个网格的交通成本。

5.3 交通成本的计算

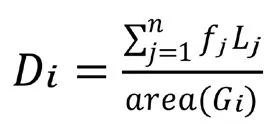

首先绘制扬州运河文化带交通网络图(图3),本研究中交通成本通过网格的道路密度来计算,每个网格的道路密度有下式计算:

城市中的道路类型多样,不同的道路类型对交通成本的影响是不一样的,这里将不同道路类型(1为地铁、2为主干道、3为次要道路、4为支路、5为立交高架路)赋予不同的权重值(表1)。Lj表示落在网格内j类道路的长度,fj是第j类道路的影响因子,Di表示第i个网格的道路密度,area(Gi)表示第i个网格的面积,由于所有网格面积相等,所以上式可简写成:

表1 不同类型道路影响因子表

图3 扬州大运河交通网络示意图

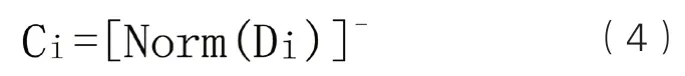

每个网格的交通成本C(Cost)与该网格道路密度呈反相关,因此每个网格承载的交通成本的计算为:

考虑到Di算出来的值可能较大,Norm表示先进行归一化处理,a是相关系数,一般取1.0。

因此,公式(1)可简化为

Ai表示第i个网格的交通可达性,Mi是第i个网格的资源吸引力,Lj表示落在网格内j类道路的长度,fj是第j类道路的影响因子。

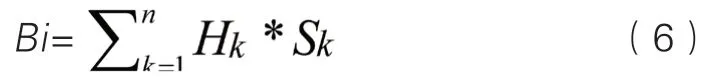

5.4 土地利用影响分析

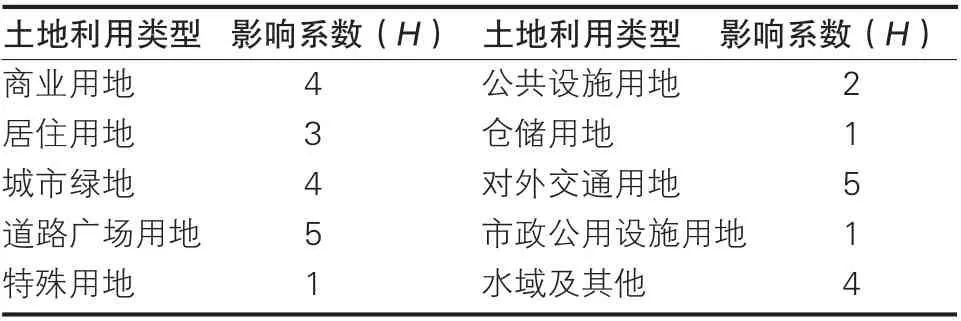

大运河文化带景区景点分布、商业网点布局、周边居住人口、城市交通布局等与可达性分布密切相关。基于网格,首先绘制扬州运河文化带周边土地利用分布图(图4),为了简化分析,通过征求专家意见,将不同的土地利用类型赋予不同的影响系数(表2),每个单元网格的土地利用影响力值由土地利用类型的影响系数与占地面积的乘积求得(公式6)。

Bi为第i个单元网格的土地利用影响力值,Sk为第k个土地类型的面积,Hk为第k个土地利用类型的影响系数。

5.5 资源吸引力计算

5.5.1 遗产资源吸引力评价指标的构建

图4 扬州大运河周边土地利用分布图

表2 大运河文化带不同土地利用类型影响系数表

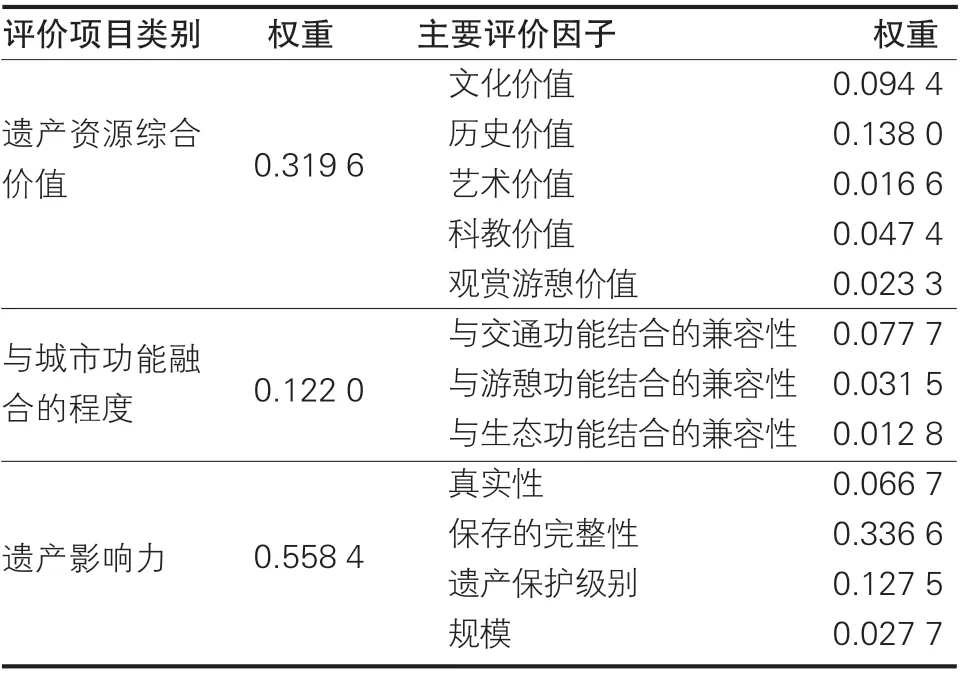

根据实地调研及相关资料搜集[17-18],扬州大运河研究范围内遗产点众多(图5)。本研究通过构建遗产资源吸引力评价指标获得资源吸引力的量化值。基于扬州运河文化带的内涵,借鉴遗产资源评价的相关研究成果[19],根据大运河文化带的内涵特征,研究从三大方面着眼大运河文化带遗产资源吸引力评估:首先是遗产资源本身的价值,包括文化艺术价值、历史价值、科教价值等;其次,是遗产影响力,包括遗产自身的真实性、保存的完整性、遗产保护级别等;第三是遗产与城市功能结合的意愿,包括其与城市交通功能结合的兼容性,与城市生态功能结合的兼容性,与城市游憩功能结合的兼容性等。

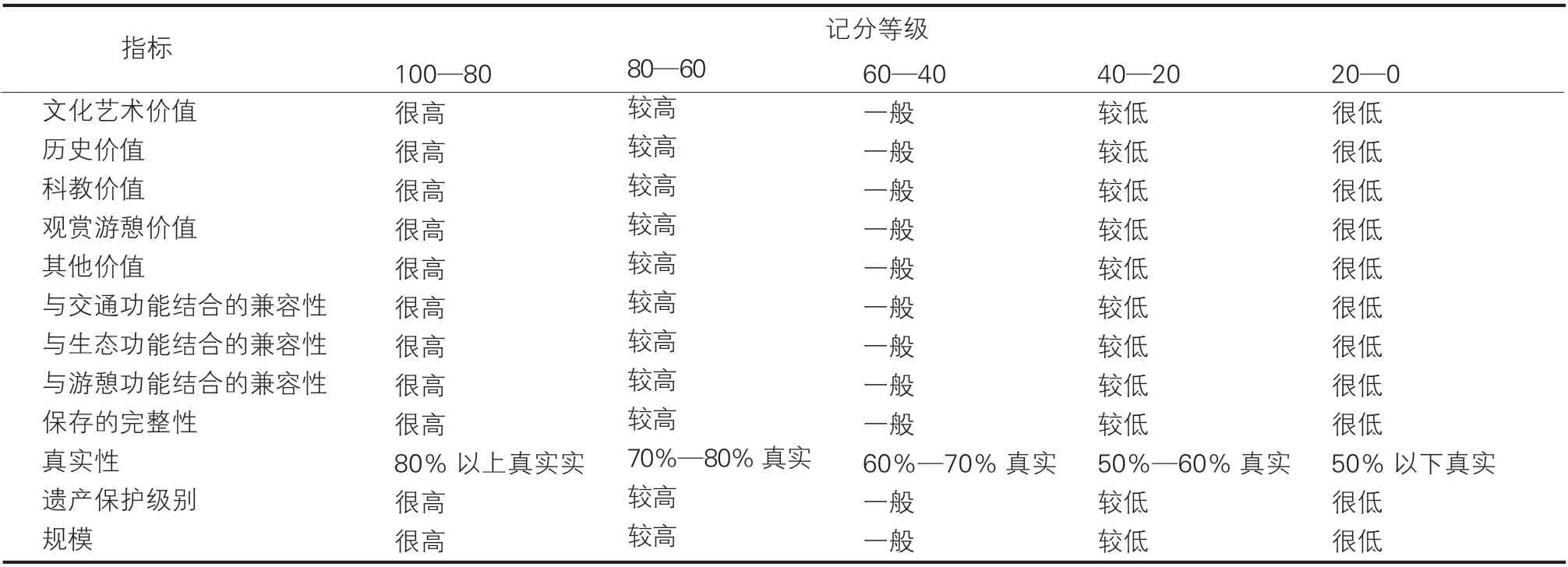

通过咨询专家意见,遵循主导性、稳定性、科学性、历史性及可操作性等原则,最终构建运河文化带遗产资源吸引力评价指标体系,包含3个一级指标和11个二级指标。运用AHP层次分析法构造遗产资源吸引力相对重要性判断矩阵,通过Matlab软件,利用判断矩阵的最大特征值对评价体系里的所有判断矩阵的特征根进行一致性检验,最后用合积法计算出各评价指标的权重大小(表3)。

5.5.2 遗产资源吸引力量化赋值

图5 扬州大运河及周边遗产点分布图

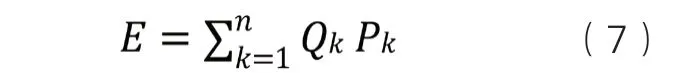

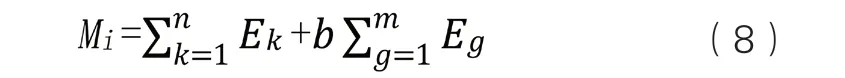

通过Delphi Technique(德尔菲法)对遗产资源吸引力进行量化赋值。其中各指标因子的数值以100分为总分,通过向相关专家、学者、大运河工作人员、市民等发放调查问卷,采用模糊记分法(标准参见表4)获得每一项遗产资源的模糊得分,模糊得分值乘以其权重,即为综合得分。遗产资源吸引力的综合得分采用罗森伯-格非什拜因数学模型:

表3 大运河文化带遗产资源评价指标一览表

E为大运河文化带遗产资源综合评价分值,Qk为第k个评价指标的权重,Pk为第k个评价指标的分值,k为评价指标的数目。

5.5.3 单元网格的综合资源吸引力赋值

每个单元网格的资源吸引力由两部分构成,一是网格内部所有遗产资源单体的吸引力加和,二是网格外部相邻网格中的遗产单体对该网格产生的辐射吸引力加和(图6)。因此,每个单元网格的资源吸引力值由网格内部遗产的吸引力与相邻网格的遗产辐射影响力相加而得。可采用以下公式计算:

Mi为第i个单元网格的资源吸引力值,Ek为网格内部第k个遗产单体的资源吸引力,Eg为外部相邻网格第g个遗产资源的辐射吸引力,b为相邻网格对本网格资源吸引力影响系数。

研究中共发放有效问卷100份,回收93份,参照表4设定的模糊计分标准获得每一项遗产资源的模糊计分值,根据公式(7)对每个遗产资源进行吸引力计算,再根据公式(8)计算每个网格的综合资源吸引力,由于本研究网格单元尺度为200 m,结合经验值给系数b赋值0.2,计算每个网格的综合资源吸引力值。

6 评价结果与分析

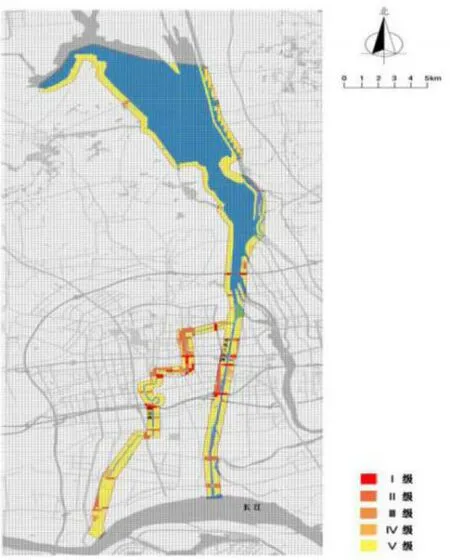

基于以上分析,运用旅游交通可达性计算公式(1~5)计算出每个网格的可达性分值,并采用Quantile分级方案将评价结果划分为5个等级(I级~V 级分别代表可达性极好、好、一般、差、极差),得出扬州市区段大运河文化带旅游交通可达性等级分布图(图7)。

图6 基于网格的资源吸引力构成图

表4 遗产资源定量评价模糊记分表

由图7,并结合图4土地利用分布图可知,如今大运河周边土地利用以居住用地和农业用地为主,在主城区段密集分布有商业用地、风景名胜绿地和教育设施用地等,而扬州大运河旅游交通可达性分布图显示,主城区段大运河可达性程度较高,而城北区段的运河可达性偏低,且扬州主城区中古运河一带,尤其是邻近东关历史街区和瘦西湖风景名胜区附近,运河旅游交通可达性最高。

东关历史街区是扬州老城区最繁华的地段,它对接城市主干道,交通便捷,商业发达,且荟萃了扬州城极为丰富的文化遗产资源,历史内涵深厚;位于城区西北郊的瘦西湖风景名胜区是国家5A级旅游景区,也是世界文化遗产,其景观格局早在清代康乾时期已经形成,素有“园林之盛,甲于天下”之誉。独有的历史名胜及景观资源,优越的交通条件是该段落的运河文化带旅游交通可达性最高的主要因素。而城北区段的大运河周边多是住宅及农业用地,旅游资源开发很少,交通网络不发达,因而可达性较低。因此,大运河文化带规划应结合当前旅游交通可达性分布进行合理规划与协调。

7 结语

交通可达性研究是大运河文化带建设的基础课题,交通可达性的测度关系到大运河文化带的空间结构优化,以及与城市的有机对接,对于大运河文化带建设具有现实意义。

图7 扬州大运河旅游交通可达性分布图

可达性内涵丰富,影响因素众多。本研究针对扬州运河文化带旅游交通可达性的特征及内涵,研究可量化的关键影响因素,构建扬州运河文化带交通旅游可达性评价模型,并确定基于网格的研究思路与方法,得到扬州市区运河文化带旅游交通可达性分布图,评价结果可为扬州运河文化带规划建设的空间优化布局提供科学参考。同时,建立运河文化带旅游交通可达性评价模型,可为其他区域的大运河文化带研究提供参考。