良肢位对脑卒中偏瘫患者肢体运动功能及日常生活能力影响的Meta分析

刘 高,周 鹭,王 蕾,蔡恩丽

(1.云南中医药大学,云南 昆明,650500; 2. 泰国皇家理工大学,泰国 曼谷,12110)

每年全球有超过1 500 万人罹患脑卒中,卒中偏瘫后因肢体功能障碍成为致残的最常见原因[1]。《AHA/ASA成人卒中康复指南(2016版)》强调[2]早期有效的康复干预能促进肢体功能的恢复过程,减轻功能残障。相关研究[3-4]也显示,瘫痪肢体功能恢复也有利于提高患者生活质量。良肢位摆放(抗痉挛体位)以抑制痉挛和恢复更高的身体机能为目的,是改善偏瘫患者肢体功能的一种重要方法[5]。目前良肢位的摆放广泛应用于卒中偏瘫患者的康复治疗中,相关研究的临床文献较多,但疗效评价不尽相同。本研究旨在评价脑卒中偏瘫患者进行良肢位摆放后对其肢体功能的影响,为急性脑卒中偏瘫患者良肢位摆放提供循证依据。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 文献检索及策略

本研究检索了国内外数据库从2002年1月—2020年3月公开发表的随机对照试验(RCT),不包括未公开出版或刊登的灰色文献。包括PubMed、CINAHL、Cochrane Library、Embase、中国生物医学文献数据库(CBM)、万方数据库(Wangfang Data)、维普数据库(VIP)以及中国知网(CNKI)。所有检索采用主题词和自由词相结合的方式,并根据具体数据库进行调整,通过多次预检索后确定检索策略。检索式为:“(脑卒中OR脑血管意外OR中风) AND 偏瘫AND 良肢位OR抗痉挛体位),英文检索式为“(stroke OR paralysis OR hemorrhage OR ischemia OR cerebrovascular accident ) AND (hemiplegic OR hemiplegia)AND(positioning OR patient positionings OR positionings,patient)”。

1.2 文献纳入和排除标准

1.2.1 纳入标准: ①纳入对象:年龄>18岁,符合2014年中华医学会所修订的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》[6]的诊断标准,并经CT/MRI证实的脑卒中(脑出血、蛛网膜下腔出血、脑梗塞)偏瘫患者;②发表时间为2012年1月—2020年3月;③文献研究类型为良肢位对脑卒中偏瘫患者肢体功能作用的随机对照试验(RCT);④干预措施:试验组和对照组均接受常规的护理治疗和规范的管理,试验组在此基础上采取良肢位摆放;⑤结局指标:结局指标的评定方法包括:Fugl-Meyer运动功能评分(FMA)和Barthel Index(BI);⑥2组患者的一般资料具有可比性。相同的连续性资料,采用相同测量工具得到的结果采用加权均数差(MD) 进行分析,采用不同测量工具得到的结果采用标准化均数差(SMD)进行分析,P<0.05为差异有统计学意义。

1.2.2 排除标准:①研究中未涉及到良肢位,针对同一研究人群重复数据发表的文献,动物实验,结局指标中未涉及安全性或有效性的内容,综述、评论的文献;②结果不能量化表现的文献;③研究质量比较差,信息残缺且无法有效提供数据的文献。

1.3 文献质量评价与资料提取

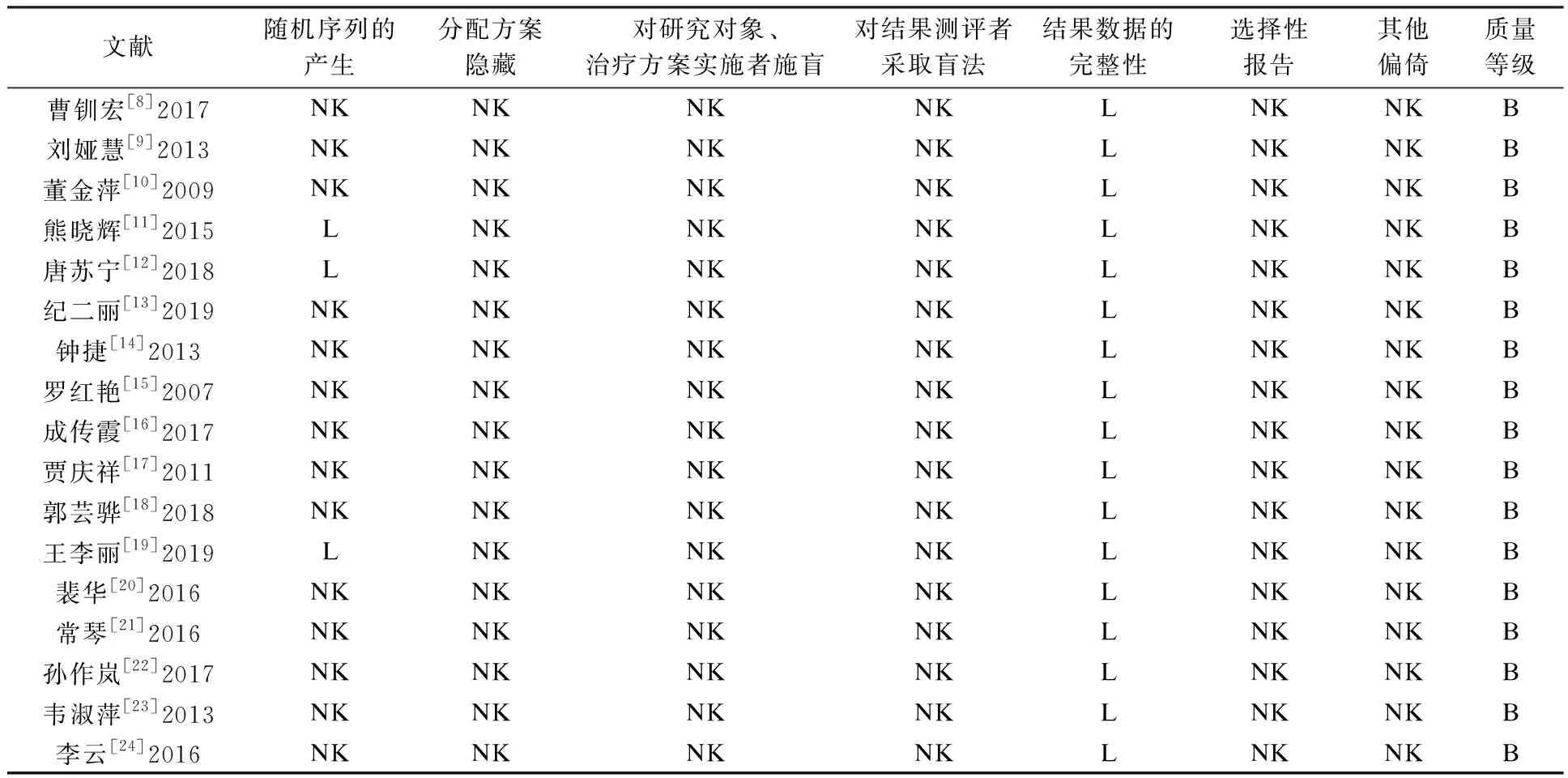

1.3.1 文献质量评价: 采用Cochrane评价手册5.1.0[7]对RCT的质量评价标准。评价项目包括:随机序列的产生;分配隐藏;对研究对象、治疗方案执行者实施盲法;对结果测评者采取盲法;结果数据的完整性;选择性报告研究结果;其他偏倚来源。完全符合上述标准,提示发生各种偏倚的风险较低,其质量为A级;部分满足上述标准,发生偏倚的风险为中度,其质量为B级;完全不满足上述标准,发生偏倚的风险较高,其质量为C级,予以排除。

1.3.2 资料提取: 由2名评价人员对文献独立筛选与资料提取,再进行比较,当有分歧存在时,寻求第三方意见进行仲裁。2 名研究人员根据文献的内容制订标准化的表格独立进行数据提取,包括纳入文献的题目、作者、发表时间、疾病类型、研究对象的基本资料、样本量、干预措施、结局指标、评价工具及时间。

1.4 统计学方法

应用RevMan 5.3统计软件对数据进行分析与处理。对连续性资料如采用相同测量工具, 则用加权均数差(WMD)进行分析,否则用标准化均数差(SMD)分析,所有分析均计算95%可信区间。异质性分析采用Q检验和I2,如果各研究间无统计学异质性(P>0.05,I2<50%),使用固定效应模型;Q检验P<0.05 或I2≥50%时认为存在实质性的异质性,选择随机效应模型。用森林图显示分析结果,并计算其95%CI,并显示漏斗图,对文献发表的偏倚进行研究。

2 结果

2.1 纳入研究的基本特征

本研究共17篇文献[8-24]被纳入Meta分析中,均为中文文献。具体筛查流程见图1。

图1 纳入文献的流程

17篇文献的基本特征见表1。共纳入2374名研究对象,由于本研究主要关注于良肢位对肢体功能及生存质量的影响,故纳入研究中涉及到的其他结局指标本研究不再做分析。

2.2 纳入研究的方法学质量评价

根据Cochrane质量评价标准,对纳入文献进行质量评价并分析,评价结果,见表2。

2.3 良肢位摆放对于肢体功能作用的Meta分析结果

2.3.1 FMA: 根据原始研究对患者在不同干预时间条件下所测得FMA值,有6项[11,14,15,22-24]研究的干预时间为4~6周,其中李云等[24]的研究干预时间为6周,其与研究均为4周。Meta分析结果显示干预时间为4~6周时,良肢位摆放可以改善脑卒中偏瘫患者下肢运动功能,研究间同质性较好[P=0.45,I2=0%],差异具有统计学意义[P<0.05,SMD=0.76,95%CI(0.61,0.91)]。见图2。

5项[14,17-19,21]研究干预时间为2~3月,其中常琴等[21]的干预时间为2个月,其余均为3月;结果显示干预时间为2~3月时,良肢位摆放可以改善脑卒中偏瘫患者下肢运动功能,但研究间有较大的异质性[P<0.05,I2=89%],分析异质性来源自王李丽[19]研究,剔除研究后[P=0.51,I2=0%],差异具有统计学意义[P<0.05,SMD=0.76,95%CI(0.60,0.92)]。见图3。

表1 纳入文献的基本特征

表2 纳入研究的方法学质量评价

3项[15,17,23]研究将干预时间延长至6个月,结果显示干预时间为6个月时,良肢位摆放可以改善脑卒中偏瘫患者下肢运动功能,但研究间有较大的异质性[P<0.05,I2=91%],分析异质性来源王李丽[19]研究,剔除研究后[P=0.90,I2=0%],差异具有统计学意义[P<0.05,SMD=1.01,95%CI(0.72,1.31)]。见图3。

图2 良肢位摆放对FMA评分的Meta分析

2.3.2 BI: 根据原始研究对患者在不同干预时间条件下所测得BI值,有6项[8,10-13,16]研究的干预时间为4周;Meta分析结果显示干预时间为2~4周时,良肢位摆放可以改善脑卒中偏瘫患者日常生活能力,但研究间有较大的异质性[P<0.05,I2=97%],分析异质性来源自熊晓辉等[11]、董金萍[10]研究,剔除研究后[P=0.51,I2=0%],差异具有统计学意义[P<0.05,MD=5.82,95%CI(4.15,7.49)]。见图4和5。

8项[8,9,12,13,16,17,19,20]研究干预时间为3个月,结果显示干预时间为3个月时,良肢位摆放可以改善脑卒中偏瘫患者日常生活能力,但研究间有较大的异质性[P<0.05,I2=81%],分析异质性来源自王李丽[19]研究,剔除研究后[P=0.59,I2=0%],差异具有统计学意义[P<0.05,SMD=8.03,95%CI(6.69,9.38)]。间图4和5。

图3 剔除异质性大的研究后良肢位摆放对FMA评分的Meta分析

图4 良肢位摆放对BI评分的Meta分析

图5 剔除异质性大的研究后良肢位摆放对BI评分的Meta分析

3 讨论

3.1 纳入研究的方法学质量

纳入的17项RCT均为随机分组,研究对象一般资料基线情况均无统计学差异(P>0.05),具有可比性,除李云等[24]所纳入对象为缺血性脑卒中外,其余研究对象涉及了出血性及缺血性卒中患者。尽管本次纳入的研究均符合质量评价标准,但研究质量有待进一步提高。17项研究的方法学质量为B,研究质量一般。其中仅有3项研究对对随机分配方法和过程进行描述,所有研究是否分配隐藏,是否使用盲法不详。希望后续相关研究在随机、分配隐藏和盲法方面进一步提高严谨性,以达到更高质量水平。

3.2 良肢位摆放提高脑卒中偏瘫患者肢体功能及生活质量的影响

目前在卒中康复研究中,针对下肢运动功能的量表主要是FMA量表,BI评定量表则用于患者日常生活活动能力的判定,这两种量表在国内外应用较广泛,其信度和效度已得到广大神经病学家与康复学家的肯定[25]。本研究中,多数研究者在完成院内干预后,也进行了2~6个月的随访。通过对相应研究按照干预时间的分组Meta分析,结果显示,通过良肢位干预,患者的FMA值及BI值均得到了有效改善,该结果与刘凤[26]的研究结果类似。本研究发现当干预时间超过4周时,脑卒中患者的下肢活动功能和日常生活活动能力均有所提高,患者出院后,其下肢功能及日常生活活动能力也在日益改善,应用良肢位摆放能够显著改善脑卒中偏瘫患者肢体功能的恢复情况,避免肌肉废用性萎缩,保持肢体功能作用,进而有效降低致残率,减少患者的痛苦以及经济负担,增加患者的自信心,提升其生存质量,促进脑卒中偏瘫患者康复,有效改善患者的预后。

脑卒中后3周内几乎90%的患者将会发生痉挛,是上运动神经元受损后自然恢复过程中的必然现象[3]。上运动神经元损伤是脑卒中后出现运动控制障碍的基本原因[14],给予脑卒中偏瘫患者良肢位摆放干预,不需要特殊仪器设备加以辅助实施,在患者的病房内部便可以有效完成,并且不需要患者承担过多经济费用。也有二次研究[27]统计后发现,良肢位对偏瘫患者肩关节半脱位、肩痛等并发症具有良好防治效果,正确的良肢位摆放能够修复受损的运动神经元,促进运动神经功能的恢复,在脑卒中偏瘫患者早期康复过程中具有积极的影响作用,是偏瘫患者康复的基础,也是降低致残率的重要措施。

3.3 本研究局限性及对未来研究的启示

本研究仅检索了公开发表的中英文文献,且经过检索后符合纳入排除标准的文献仅有17篇中文文献,文献质量较低;目前公开发表的文献中绝大多数研究均纳入了缺血和出血患者,而未对疾病类型作相应细化,这也可能导致偏倚存在,同时患者的偏瘫程度,部分研究缺少病程描述,均可能出现异质性,部分研究样本量较小,可能存在样本量不足影响数据分析结果的情况。期待更多的关于良肢位摆放对于脑卒中偏瘫患者肢体功能恢复效果的影响的大样本、多中心并且高质量的RCT,提高研究的质量,得到严谨并且有效的研究结果以用于临床实践。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。