《经典咏流传》内容生产升级策略分析

□ 谢盼盼

一、节目流程叙事性逐步增强

第一季节目作为一档原创文化音乐节目,是打造具有时代感的潮流性新文化节目的有益尝试,节目重点在于经典诗词与音乐的结合。一期演绎五六个作品,每个作品的流程为主持人朗诵+经典作品展示+经典演唱+鉴赏互动+开启分享通道。

第二季节目注重文学品鉴与情感传达,在增强节目故事性的同时也强化了节目的仪式感。每个作品的流程为专业朗诵+文学解析+经典作品展示+经典演唱+鉴赏互动+开启分享通道。由经典诵读人代替撒贝宁朗读,并增加文化学者康震的文学评析环节,让观众对作品有了一个基础认知,在提升节目文化品位的同时又降低了理解门槛,强化了节目“为人民服务”的功能。并且节目在经典演唱之前还增加了外拍小片和第二现场演唱者上台前准备画面,使节目在演绎经典之前就有了情感铺垫和情绪酝酿。另一方面,节目通过专业朗诵、文学解析、经典作品展示以及开启分享通道等环节的建构,增强了仪式感,提升了节目的精神内核。此外,第二季节目减去了第一季节目在经典演唱环节鉴赏团与现场观众点亮红心的设计,让画面叙事更加流畅。相较于第一季,第二季的流程设计更趋合理。

好的诗词需要好的传唱人结合自身的阅历将其内核表达与再现,但对于人物故事的依赖也是双刃剑:诗词为节目内核,还是人物为节目内核?

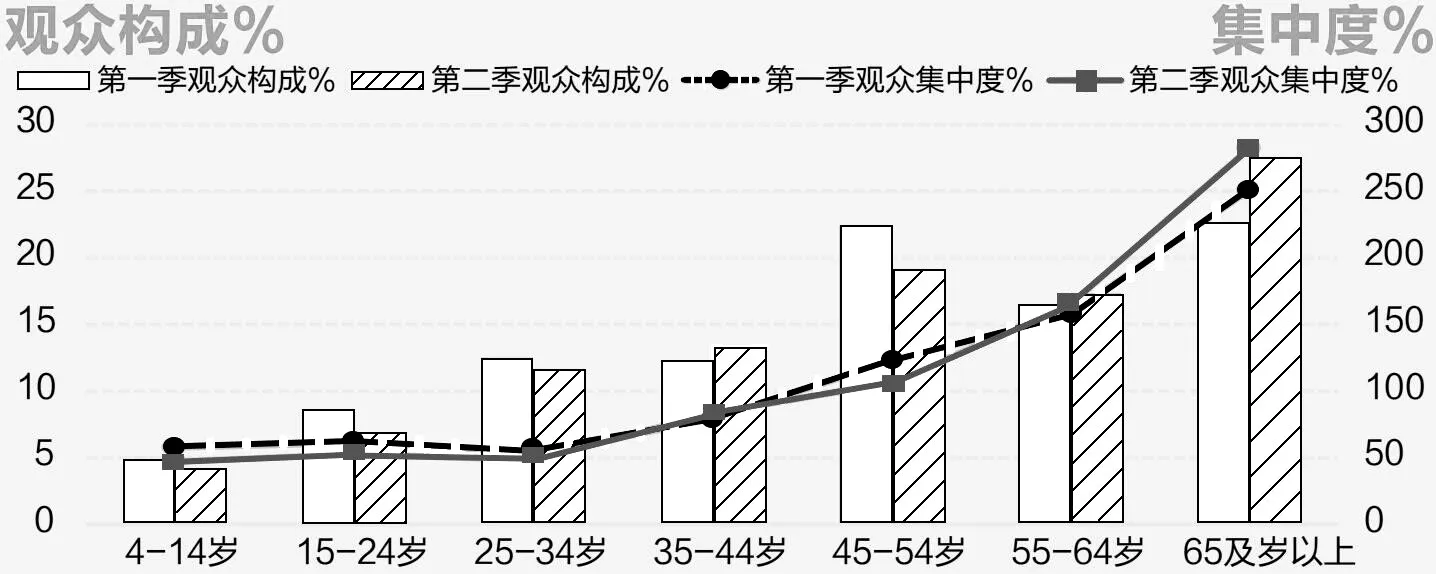

对比第一季与第二季《经典咏流传》在观众中的数据反馈可以发现,45-54岁中年观众、65岁及以上老年观众占比最高;集中度方面,第二季在中老年观众中的喜爱程度高于第一季(图1)。而青年受众比较集中的豆瓣平台,第一季节目豆瓣评分为8.7,第二季节目豆瓣评分为8.3。这说明不同年龄层次的受众群体对节目偏好呈现出差异性。

第三季节目流程设置在前两季基础上再度调整,加强人物故事与经典作品的共鸣。以同是“干惊天动地事,做隐性埋名人”的新中国第一代建设者、老一辈科学家为例,清华大学上海校友会艺术团作为第二季经典传唱人演绎经典《登鹳雀楼》,中国科学院老科学家合唱团作为第三季经典传唱人演绎经典《归园田居》。

第三季节目删减了专业朗诵、文学解析以及经典作品展示的环节,并将传唱人讲述自己及对作品的感悟这一环节前置,把经典作品融入传唱人的讲述中。由于节目对流程和环节设置的优化,经典传唱人的故事得以全面展现,相较于清华大学上海校友会艺术团,中国科学院老科学家合唱团对青春奋斗岁月的回忆更具故事性(表 1)。

图1 中央电视台综合频道《经典咏流传》第一、二季观众构成与集中度(71城市)

表1 《经典咏流传》第二、三季流程对比

同时,第三季节目更具节奏感。张弛有度的节奏能够推动节目叙事的进行,延伸情绪,从而吸引观众的注意力。电视节目的整体节奏由外部节奏和内部节奏共同组成。外部节奏通常很具体,观众能够耳闻目睹,如《经典咏流传》的流程设置、画面剪切速率、人物及摄影机的运动、朗诵与评析的语调音高快慢、音乐旋律轻重缓急等。内部节奏主要是指由情节发展的内部联系或人物内心情绪起伏,以及创作者的思绪波澜而产生的节奏。节目的内部节奏决定了节目的基本节奏。《经典咏流传》节目的内部节奏就是由音乐情绪、诗词情感、人物内心活动(包括观众的情感与审美接受)及情节发展的内部联系共同作用而产生的节奏。它体现出节目创作者对诗、歌、人三者联系的感受和领悟,是传统文化内涵、文化精神与时代人物的和谐共振。内部节奏是外部节奏的基础,外部节奏可以更好地表达与修饰内部节奏,为观众思考、整理情绪留下空间。

《经典咏流传(第三季)》通过精巧、严密的节奏处理,使得叙事重点突出、详略得当,引发观众的情感体验。比如表1中,第三季节目将第二季节目流程的①②③环节精简优化为不超过1分钟的短片,表达了经典传唱人虽已退休,但是“不能停下脚步,我们要为国家的建设、国家的富强做出我们应有的贡献”的心声,同时第三季将传唱人访谈置于演唱之前,突出了重点,使他们在演唱歌曲前有机会讲述自己的故事。这样的流程设置,使人物形象更加丰富,有利于在随后的歌曲欣赏过程中迅速将观众带入作品情境。第三季节目不仅在演唱环节之前有采访,还在演唱之后对人物故事细节进行深挖,升华了经典作品内核。

叙事节奏的恰当运用决定了《经典咏流传(第三季)》的叙事性更强,在故事讲述与情感共鸣上对观众更有吸引力。调研收视数据发现,第二季第一期收视率为0.734%;第三季第二期开播两期收视率破2,爱奇艺、腾讯、优酷三大平台单平台点播量超千万,微博话题阅读讨论量超6亿,引发网友广泛讨论。

综上,诗、歌、人的不同组合能够激发观众不同的兴趣和心理的变化。

二、节目内容传播力增强

节目总策划过彤表示:“中国的诗词文化博大精深,团队选取的诗词都应该具有普世的情感和价值,只有这些普世的情感和价值才能够穿越时空,被当下的人读懂,节目不是在展示品鉴一件件古董,而是要让经典通过今人的创造活起来,流行起来。”纵观《经典咏流传》第一、二、三季节目中经典作品的内容变化,表面是将经典范围从经典诗词作品扩大到中外经典文学作品,实际是朝着三个方向挖掘节目的内核。

(一)加强对当下社会的现实观照

习近平总书记指出,“人民是创作的源头活水,只有扎根人民,创作才能获得取之不尽、用之不竭的源泉”。节目从流行经典中汲取灵感,并以积极的价值观哺养当代年轻群体。比如当代诗人汪国真创作的《山高路远》,其中“没有比脚更长的路,没有比人更高的山”激励过许多20世纪八九十年代的年轻人忘我前行,习近平总书记也曾用来激励当代青年努力奋斗。《经典咏流传(第二季)》中经典传唱人谭维维选择这首现代诗进行演绎,让观众感受到经典作品的生命力。

节目不仅对经典作品的选择强调时代性,同时对嘉宾及经典传唱人的择取也大量搭配明星并不断提高素人参与度,以打破专业和知识的壁垒,降低观看门槛,从而扩大节目的影响。

2019年恰逢新中国成立70周年,为营造良好氛围,广电总局下发通知,要求“紧紧围绕突出主题主线、突出思想内涵、突出家国情怀、突出群众参与、突出展示好国家形象”。因此,《经典咏流传(第二季)》对内容进行了优化与创新,以“情怀”为特色,更强调人、诗、歌的融合,升华感染力。节目加强对国民英雄、先进人物的关注,如云集共和国第一代建设者的清华大学上海校友会艺术团、中国武警男声合唱团、“无胃”民警抗癌斗士夏鸿鹏、诗书少年杜若祎、首个双腿残疾靠假肢登顶珠峰的登山家夏伯渝等,借助经典传唱人自身故事的感召力,传递出节目向上、向善的价值观。同时节目还加强对历史、当下、未来的观照,密切勾连时代精神与大众情怀。

《经典咏流传(第三季)》进一步发掘明星榜样的力量,借助他们创造性的演绎,让经典作品与流行音乐碰撞,达到节目“让经典从流传走向流行”的目的。如肖战用摇滚诠释《竹石》,将经典诗词文化与当代青年的精神气质相结合,表达了当代青年强大的内心力量。康震引用王羲之《兰亭集序》中的“茂林修竹”一词给予了肖战高度的评价和肯定。但是,明星的滥用可能会消解艺术的深层意味,所以文化学者康震老师的专业点评就有重要意义。“正是在评价中,表明了我们对事物在我们的存在中所居地位的态度。我们不是在描述事物的特性和断定某一事件,而是在评判它们在我们的实践中的意义;我们不是在传递思想,而是在确定:这种事物或事件对于我们来说是什么,或者可能是什么。”经典作品对当代人的价值通过再评价而得以确立,《经典咏流传》节目也因此拥有了“以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人”的价值。

(二)强调中国文化对外的辐射力

节目注重中华优秀传统文化的对外传播。如“华尔街投资大师”罗杰斯的两个女儿快乐·罗杰斯和小蜜蜂·罗杰斯两度登上《经典咏流传》的舞台,不但演绎声韵格律的启蒙读物《声律启蒙》,还歌唱她们最爱的中国经典文学形象孙悟空《孙大圣》。美国歌手Christine Welch通过融合中国哲学演绎自己对“庄周梦蝶”的理解与感悟。意大利著名儿童合唱团安东尼亚诺小合唱团登上《经典咏流传(第三季)》这个国家级电视台的舞台是极具意义的。

2020年是中意建交50周年,当下文化类节目要让“文化走出去”,可以创新节目内容和表现形式,顺应、配合这一宏大的政治与外交主题,将集体记忆的历史事件转化为“媒介事件”。需要强调的是,媒介事件的演绎通常伴随着崇敬的心理氛围和强烈的礼仪感,它激发观众对既定议题的言说热情或兴趣,引导或控制大众舆论的走向,培育观众对政治与外交事务的期冀。文化类节目可以通过开拓内容及扩大参与者范围,以积极姿态,助力中国加快融入世界的步伐,让世界更深入地了解中国。正如节目嘉宾康震指出,经典诗词“已经不再属于某个作者、某个时代甚至某个国度,它的每一位对话者都会从中生发新的体悟和理解”。

三、强化媒体融合

融媒时代,文化类节目要赢得观众的长久青睐和持久关注,需要与观众建立起良好的互动关系,并且需要针对电视节目自身的风格、特色和不同媒介特性有的放矢进行传播。

节目第一季利用中央电视台新媒体矩阵,通过“1+N”融媒体跨屏交互的传播模式,即“电视大屏+人工智能互动H5产品、短视频、微博和微信公众号文章、音频”等不同形式的媒体产品进行多样化传播,并利用微信“摇一摇”、二维码等手段在节目播出过程中打通大小屏,让中华优秀传统文化亲和地走近大众。由于节目内容分发匹配了不同终端特性,因此节目实现了裂变式传播:节目推送微信“10万+”文章超过120篇,微博话题阅读量达9.7亿次,视频点击量突破7亿次。

节目第二季响应中央“要运用信息革命成果,推动媒体融合向纵深发展,做大做强主流舆论”的精神,在第一季的基础上升级融媒传播策略。首先,在电视节目播出前在网络推出微博话题互动、原创作品征集、线上活动发起、短视频发布等一系列新媒体互动形式,形成融媒体文化传播矩阵。其次,节目播出时升级融媒互动体验,将诗词传唱与AI技术深度结合,打造“读诗成曲”人工智能在线互动产品,让传统文化经典作品不再曲高和“寡”,而是曲高和“众”。截至第二季节目收官,互动总量已超过821万人次,有90万名线下经典传唱人参与互动。

如图1所示,《经典咏流传》第一、二季节目45-54岁中年观众、65岁及以上老年观众占比最高。而青年受众,是媒体融合发展道路上必须要关照的重要群体,也是文化类节目应该争取的目标受众。融媒时代,文化类节目能否赢得青年受众,取决于它如何更好地体现服务意识、最大限度地满足受众的文化心理需求。

《经典咏流传》第三季从传播层面看,进一步突显了年轻化优势。节目第三季充分发挥长短视频的优势,在抖音、哔哩哔哩等年轻用户聚集的平台表现突出。节目不但将电视视频内容拆条在短视频平台投放,还在抖音推出“竖屏看经典”合集,让用户获得更好的观看体验。如“#肖战竹石”已达到1亿播放量,74.1万点赞,5.6万评论和6.1万转发。

《经典咏流传》第一、二、三季节目不断探索“电视+”与“互联网+”的契合点,打通“台、网、端、微、屏”各种资源,将内容与传播有效结合,通过挖掘中华优秀传统文化的时代价值,唤起大众的情感共鸣,真正做到“在价值引领中创新传播,在创新传播中彰显文化自信”。

四、节目仪式感削弱的思考

美国学者詹姆斯·凯瑞提出“传播的仪式观”这个概念,“把传播看成是创造、修改和转变一个共享文化的过程……是共同信仰的创造、表征与庆典,即使有的信仰是虚幻的。”他强调传播是一种符号互动过程,在某种程度上更展现了传播的社会建构功能。“诗言志,歌咏言”,诗词承载着的是中华民族在历史洪流中所带来的定位价值,是凝聚族群情感的纽带。《经典咏流传》中经典作品展示与开启分享通道都是极具仪式感的段落。

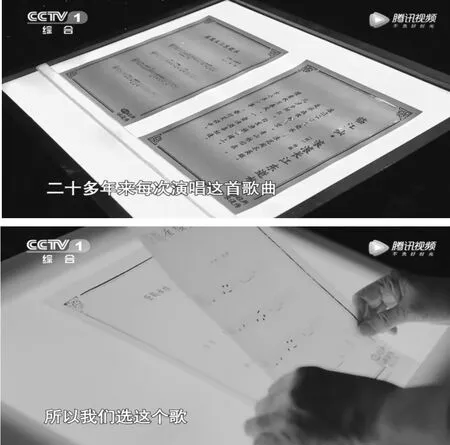

在第一季中,经典作品展示环节,是将曲谱与诗词左右并排放置,画面色彩与光效比较刺眼。而第二季的经典作品展示环节,调整为曲谱覆盖在诗词上的叠加效果,以左侧45度角替换第一季的右侧机位,更符合受众阅读习惯,同时白色的柔光效果使画面色调干净。因此,无论是构图、光效、色彩、影调的运用,还是这种呈现方式所蕴含的寓意,第二季的调整更符合节目“读诗成曲”的表达,这处细节调整更强调了表演者对经典文化的全新演绎。(如图2)

图2 《经典咏流传》第一、二季经典作品展示对比

凯瑞认为:“传播的最高表现并不在于信息在自然空间的传递,而是通过符号的处理和创造,参与传播的人们构筑和维持有序的、有意义的、成为人的活动的制约和空间的文化世界。”电视艺术符号有利于形成电视艺术文本的类型化生产,满足受众的收视需求。类型化是一种重复出现的电视叙事模式,电视艺术符号能够将这种模式凸显出来,将文化冲突、价值融合与大众的世俗生活体验链接在一起,增强受众对集体文化的认同感。第三季节目去掉了专业朗诵、文学评析及作品展示这三个环节,虽然第三季节目流程调整后更具故事性,但是仪式感却削弱,因此在激发观众某些心理状态的时候,少了情感落点。若在满足流程叙事性的同时,能保留经典作品展示环节,相信观众在欣赏经典作品时的仪式感体验能得到更好的升级。

五、结语

当下,文化类节目需要做好内容,也需要适应融媒时代特色,创新节目内容传播价值。特别是综N代文化类节目,需要适应时代不断演变的传播特点进行内容与传播升级。《经典咏流传》第一、二、三季节目通过不断优化节目流程与内容,不断探索技术创新实现融合传播,使节目紧凑化、内容时代化、传播多样化。未来,文化类节目如何挖掘传统文化的时代价值,在传承与传播中让经典活起来,不断提升中华优秀传统文化的传播力和影响力,是每个电视工作者需要思考的问题。融媒时代,电视人唯有不断创新实践,才能让文化类节目蓬勃发展。