孟昭瑞记录的历史瞬间

付顺利

一个国家的成長足迹,从未如此集中于一位摄影师之手。

——他,就是孟昭瑞先生。

除了开国大典等重大仪式,昭瑞先生的胶片还详尽地记录着新中国发展的重要时刻——

1952年6月20日,荆江分洪工程提前竣工;

1953年,鞍钢进行大规模基建,生产出了无缝钢管;

1956年5月26日,人民解放军空军飞行员突破北京至拉萨的“空中禁区”;

1959年,哈尔滨投产“锅炉厂”

“汽轮机厂”“电机厂”等“三大现代化动力厂”;

1979年,我国第一个大型水电站——龙羊峡水电站导流隧洞过水并完成截流;

1983年,引滦入津工程顺利竣工……

除了国家领导人,昭瑞先生的镜头亦记录着不少名流掠影——老舍、胡风、郭沫若、常香玉、茅盾、齐白石、田汉、梅兰芳、曹禺、丁玲、常书鸿、华罗庚、冰心、叶圣陶,还有钱学森、邓稼先……

2012年,昭瑞先生被中国文联、中国摄影家协会授予“第九届中国摄影金像奖”终身成就奖。

人物简介:孟昭瑞(1930年—2014年11月19日),出生于河北唐山市,中国民主同盟会成员。1946年参加革命,1948年开始从事新闻摄影工作。先后在人民解放军华北画报社、解放军画报社任摄影记者、研究员。参加过平津战役、北平入城式、政协筹备会、新政协会议、开国大典、抗美援朝、两弹一星,为中国留下了珍贵的影像资料。著有《历史的瞬间》《中国蘑菇云》《东方红:开国大典的历史瞬间》《共和国震撼瞬间》等作品。昭瑞先生一直从事重大新闻采访工作,拍摄了大量共和国领袖及将帅的珍贵照片,许多作品在全国、全军获奖。1992年,《孟昭瑞摄影艺术展》在中国人民革命军事博物馆举办。70年过去,昭瑞先生的个人镜头都成了国家叙事,为国家和人民提供了珍贵的影像记忆,昭瑞先生让历史深处的每一个细节都变得可以观看。

新中国成立那一刻

71年前的1949年2月3日,孟昭瑞先生用相机记录下一个伟大的历史瞬间——北平和平解放。

1949年元旦过后,在《华北画报》做摄影记者的孟昭瑞先生接到命令,要他立刻赶到北平,采访拍摄平津战役。几天后,昭瑞先生赶到北平通县宋庄,那是华北军区和第四野战军联合作战指挥部所在地。此时的北平在解放军的包围下,已经成为一座孤城,战士们都在摩拳擦掌准备攻城。昭瑞先生每天在部队中采访,并且关注着军中新的动向。不久,昭瑞先生得到消息,中央对于解放北平又有了新的精神。

其时,解放军和驻守北平的国民党将领傅作义之间正在进行着秘密的谈判。在这种情况下,解放北平有两种可能:一是和平解放;二是和谈破裂,只能打。昭瑞先生和指战员们每天关注着谈判的进程。1949年1月29日这一天正值农历春节。联欢会上,人们得到了一个振奋人心的消息。昭瑞先生说:“春节的那天晚上,有消息证实傅作义将军已经起义了。大家非常高兴,不停地鼓掌、欢呼。”

1949 年10 月1 日 孟昭瑞先生摄影

2月3日,解放军将会在北平举行一个隆重的入城仪式,昭瑞先生立刻意识到,一个将载入史册的重大历史时刻将要到来了。解放军的入城路线是从永定门到前门,然后向东开进旧中国的使馆区东交民巷。为了给当天的拍摄做准备,1月31日,昭瑞先生和其他的几名记者一起先进城察看地形。这是昭瑞先生人生第一次进入北平城。

3天后,这个让孟昭瑞先生日思夜想的入城式开始了。原定入城式在早上9点开始,昭瑞先生提前一个小时赶到了现场。那时候,国内搞摄影的人非常少,当天除了新影厂拍摄电影胶片以外,就只有昭瑞先生和另一名记者在城内记录这一规模宏大的入城式。

昭瑞先生说:“我感觉那个时候做摄影记者真是太幸福了。想照哪儿就可以照哪儿,没有任何人阻碍你,因为人少啊。你看,现在要采访,到处都是人。”

一个小时后,封闭了几十天的北平终于城门大开,这座古城一夜之间所有的城门钥匙都换了主人。解放军从永定门入城,大军浩浩荡荡向前门方向开去。

人们看到,一个穿着军装的毛头小伙子拿着相机穿梭于欢腾的人群中。这人就是昭瑞先生。

入城式从早上9点一直进行到下午2点,整个北平沸腾了。那天,昭瑞先生拍了十几卷胶卷,这在那个提倡节约的时代是从来都没有过的。

1949年之前的镜头

我们永远不要忘记当年在最艰苦条件下承担国家大任的建设者

1946年,正在读初中的昭瑞先生参加了革命,在学校和八路军的战士们一起学习、做宣传工作。1947年,解放战争爆发。国民党军队要攻打张家口,八路军不得不撤离。孟昭瑞先生决定跟部队走。“回家取东西的时候也不敢跟家里说,只说是去农村锻炼锻炼,要去一段时间。父母担心我的安危,知道事实的话肯定不会放我走。那时我才16岁多不到17岁,弟弟妹妹才一两岁大。” 孟昭瑞再跟家里取得联系,已是新中国成立的两三年后了。

参军后,昭瑞先生在战友文工团做宣传。

1947年,昭瑞先生隨军到河北安国,遇上了田华所在的抗敌剧社,于是一起演话剧、做宣传。

一天,当时已大名鼎鼎的摄影师沙飞,来剧社给他们照合影。孟昭瑞先生知道,他是《华北画报》的主任,许多著名照片均出自他之手,如鲁迅最后的留影、聂荣臻与日本孤儿合影等。那也是昭瑞先生第一次仔细端详相机。“那时候相机是稀罕物件。一是大家没有钱,二是物资贫乏,有钱也买不到。”摸着相机,看着眼前的名人,昭瑞先生心生羡慕,“我也想从事摄影!”

机会来了。

1948年,昭瑞先生调到抗敌剧社,在创作组工作。是年,华北画报社搞了一个摄影培训班,昭瑞先生和3个同事欣然前往。一同培训的还有六七十个年轻人,都是为了军区战地摄影所准备的人才。结业时,昭瑞先生和另外两名学员被画报社留了下来,专职从事摄影报道。

1946年6月15日,中国共产党与民主党派在中南海勤政殿召开政治协商筹备会议,昭瑞先生被派往会议现场。那是昭瑞先生第一次见到毛泽东主席。“当时报纸少,别说看真人,就是看宣传画册,也是稀罕的。”昭瑞先生说,“那是我第一次见到主席,我走近他,想给他拍照。走到跟前时,发现自己的手开始颤抖,平时操作自如的相机不听使唤了。”毛泽东主席看出他的怯场,和蔼地对他说:“别着急,慢慢来。”昭瑞先生的心情这才松弛下来,按下了快门。

被昭瑞的镜头载入历史的,还有谭平山、章伯钧、朱德、沈钧儒、李济深、陈嘉庚、沈雁冰、黄炎培、马寅初、郭沫若……昭瑞先生身处其中,深受感染,觉得自己是世界上最幸福的人。他不停地拍——朱德总司令在华北军区司令员聂荣臻陪同下检阅仪仗队、步兵一九九师通过城楼接受检阅、海军方队参加阅兵、骑兵方队接受检阅、坦克方队接受检阅……

昭瑞先生和他的镜头一同进入了历史,他拍摄的照片令全世界震惊!

镜头下的上甘岭

坚守在上甘岭战壕里的战士们,手里拿着毛主席的照片宣誓。

1950年10月,朝鲜战争爆发。昭瑞先生又回到战场。为了拍志愿军跨江,他从中朝边境的最北端出发,踏过冰上的浮桥,到了部队最前线。昭瑞先生坐在弹药车上,棉衣单薄。风雪交加,路两旁的房屋几乎全被炸光,不时可以看到朝鲜老人、妇女和儿童,蜷缩在临时挖掘的防空洞里。

从1950年10月底中国人民志愿军渡过鸭绿江,到1953年7月27日开城停战协议签署,近3年时间里,昭瑞先生11次奔赴朝鲜,与志愿军战士们共同度过了那段艰苦的征战岁月,见证了取得胜利的全过程。这期间,昭瑞先生还拍下了云山战役——那是中美两军现代军事史上的第一次交锋。

昭瑞先生说:“1952年10月中旬,中国第二届赶朝慰问团来到朝鲜志愿军总部桧仓驻地,志愿军第一副司令员邓华将军在慰问大会上,向祖国人民报告时讲道,我志愿军在金化以北五圣山一带的上甘岭地区与美国为首的联合国军进行浴血奋战,涌现出许多可歌可泣的英雄事迹。特级英雄黄继光更是志愿军战士革命英雄主义的集中代表……

英雄 孟昭瑞先生摄影

“当时,慰问团副总团长、解放军总政文化部长陈沂同志找到我们——解放军文艺社的陆柱国、八一电影制片厂的摄影师谢杞宗及助理和我共4人,要求我们立即到上甘岭前线采访。邓华副司令员亲自为我们联系去上甘岭的车辆,因为小车实在抽不出来,我们4人乘了一辆卡车,只好躺在‘硬卧上睡大觉。由于道路不平,我们像摇煤球似的在车里滚来滚去。经过两个夜间的颠簸,凌晨3时左右快到第15军前线指挥部时,汽车在一座山上攀行,可能是司机同志开车疲劳所致,车突然翻下山去。车翻过来掉过去地往下翻滚,我们4人死死抓住车帮子,幸亏车被一棵大树挡住了,才使我们死里逃生。大家都受了轻伤——不是手腕扭了,就是头碰个大包,还有的脚关节扭伤。这时,空中来了敌机,车灯还亮着,喇叭关不上,司机好容易爬出,慌忙用大衣盖住两个车灯,以防不测。我们只好走下山找部队,恰好碰上了第15军后勤部的同志。他们得知我们是祖国慰问团的,对我们格外亲切,还给我们找医生看了伤。

“天一亮,我们就来到江水岱附近的一座小山上,森林密布,空气格处新鲜。这就是志愿军第15军前线指挥部。秦基伟军长与其他军首长接见了我们,为我们设宴洗尘。宴席虽然简单,但在战争环境中,能吃到可口的饭菜已属难得。我坐在秦军长的左边,在交谈中,他知道我是解放军画报社的记者,更增添了信任感。他蓦地从木屋里取来一台德国制的康泰克斯照相机递给我,询问照相机的使用方法,光圈、速度、距离的关系,室内如何曝光,以及平时维护照相机的事项。当天下午,我们参加了秦军长与上甘岭战斗中坚守坑道14昼夜的英雄八连代表的会见,并听取了英雄们的战斗事迹。秦军长详细询问了八连指导员王士根的战斗过程——怎样英勇顽强地与美国侵略军战斗的?如何打退敌人数十次进攻?特别到后来——水、食品都缺乏的情况下,怎样一边战斗一边克服艰难险阻,最后取得胜利的。

“在战士带领下,我们步行穿过数道封锁线进行采访,不时利用地形,躲避炮弹的落着点,又过起了战地生活。这也是部队摄影记者的‘家常便饭。我们终于来到五圣山前线炮兵阵地指挥所,这里昼夜24小时都在发射炮弹,震得地动山摇。在这里,听到的英雄事迹感人至深。

“上甘岭战斗虽然是在一个很狭小的阵地上进行的,但它的激烈程度与志愿军的勇猛顽强,在世界战史上少有。敌人为争夺面积不过3平方公里的几个山头,投入了两个多师的步兵、100多辆坦克和美第八师的炮兵总预备队,平均每天发射炮弹2.4万发,最多的一昼夜将近30万发;平均每天出动飞机63架次,投掷重磅炸弹500多枚及无数凝固汽油弹;坦克每天出动30至70辆,使狭小的597.9阵地和537.7阵地山头被削低了两米,山上的岩石被炸成一尺多厚的黑色粉末碎石,许多岩石坑道被炸短了三四米。但是,打了一个多月,敌人死伤2.5万余人,毁伤飞机200多架,阵地仍在我军手中。

“上甘岭战斗经过43昼夜的激烈较量,以我军的胜利结束。志愿军领导两次致电上甘岭前线作战部队指战员,嘉勉和祝贺他们在防御战中获得的光辉胜利。”

让昭瑞先生难忘的是一个同行的牺牲。

那天,因特务告密,慰问团被敌机空袭。在当地一所村小学的教室外面,昭瑞先生亲眼看见,八一电影制片厂的摄影师高庆生,为了取回电影机冒死跑回房间,被一颗炮弹炸成了两截儿。

昭瑞先生喜欢那段激励了无数中国人的话——“人最宝贵的东西是生命。生命对每个人来说只有一次。因此,一个人的一生应当这样度过:当他回忆往事的时候,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧……”

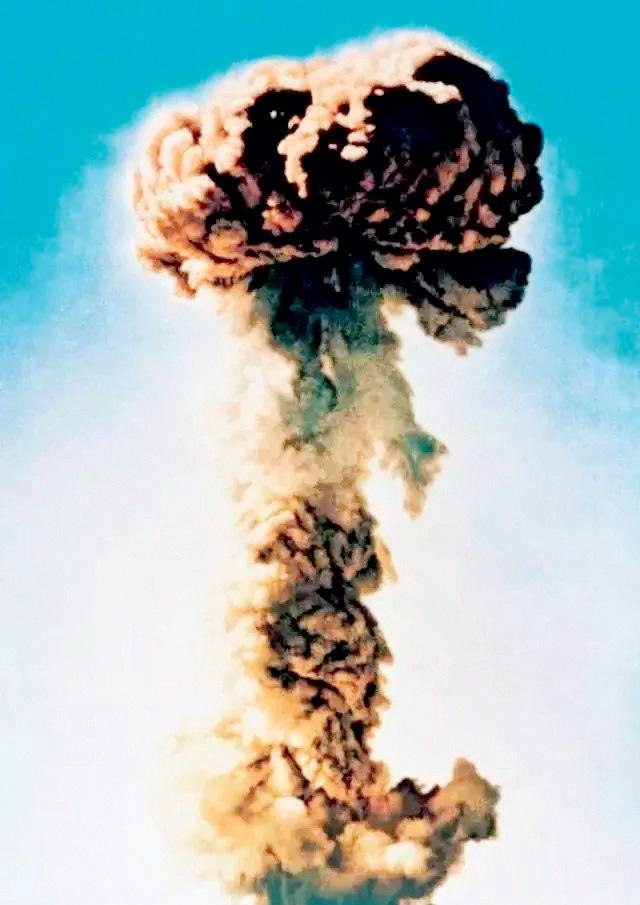

升腾的蘑菇云

张爱萍将军在向中央报告原子弹试验结果 孟昭瑞先生摄影

20世纪50年代中期,新中国开始研制原子弹。科研人员在罗布泊扎根十几年。昭瑞先生也穿沙漠、过荒原,在罗布泊里一待就是好几个月。当时,他的家人以为他失踪了——他的行踪当时属于高度机密,连家人也不知道他去了哪里。

1964年10月16日,我国第一颗原子弹预定爆炸的日子。

昭瑞先生从9月就开始作拍摄准备,与张爱萍将军一同飞抵核试验基地。到达后,穿上防护服进行适应性训练,走路、蹲、坐,正常抓举、移动或放下物体。罗布泊夏季烈日如火,冬天风寒成冰。即使在10月,一天的温差能达50℃,白天温度高达40℃,汗水积在靴子里,足有三四斤重。“与长期在那里进行建设的科学家、官兵们相比,不足挂齿!”昭瑞先生说。

10月16日14时59分50秒,10秒倒计时,原子弹自动启动程序。这一刻,新中国等了十几年。

拍摄地点选在了距爆心西北偏北约数十公里、专为测试人员搭建的半地下工号里。昭瑞先生穿着防护服,带着5万倍阻光率的防护镜,用三脚架支起哈夫林相机,手里端着莱卡相机,两部相机都装好了长焦镜头,哈夫林镜头对准爆心。

十几天后,经上级批准,昭瑞先生的照片发表,震惊全世界——美国等超级大国由此知道新中国拥有了原子弹,世界军事力量格局需重新考量。

而拍摄第一颗氢弹爆炸,则让昭瑞先生事后想起来心有余悸。1967年6月17日,我国进行第一颗氢弹试验。预计爆炸时间是上午9时。但在指定地点拍照刚好逆光,按原计划拍只能拍出剪影,拍不出蘑菇云的颜色和层次感。怎么办?最好是改变拍摄地点——到爆炸的下风向某个点去。昭瑞先生向指挥部申请,指挥部负责人不由分说地拒绝了:因为下风向太危险,谁也不能保障万无一失,一旦失控,轻则受到核辐射污染,重则造成死亡。昭瑞先生不死心,再次申请,说可以配备一台无线报话机,随时和指挥部联系,一旦出现险情立即撤退。最终,指挥部勉强同意了这个要求。

在实行爆炸的前一天下午,昭瑞先生和八一制片厂的同行就来到拍摄地点,天为房,地为床,在戈壁滩上熬了一夜。“虽然寒冷,却无比兴奋。”次日,昭瑞先生出色地完成了任务。“这一次,是我历次核试验照片中拍得最好的一次”。

昭瑞先生后来才知道,当年苏联一次核试验空爆出现了意外,投弹偏差200米,加上风向变化,致使参加试验的45000人只剩下了3000人,有的是当场死亡,有的是因核辐射污染致病、致癌而死。

让历史变得可以被观看

1950 年10 月19 日,中国人民志愿军跨过鸭绿江

1965年底,看似平靜的中国,正在酝酿一场风暴。

1966年春节,昭瑞先生在人民大会堂湖南厅拍摄党和国家领导人接见工农兵和知识分子先进代表。昭瑞先生在自撰的《共和国震撼的瞬间》一书中回忆,“大家欣喜地看到,刘少奇主席、宋庆龄副主席、周恩来总理、邓小平总书记、彭真副委员长渐次走来,他们纷纷向大家致意。代表们兴奋地鼓掌,刘少奇豪迈地挥手、宋庆龄儒雅地微笑、周恩来亲切问候大家。谁都不曾想到,这次相聚的盛会对很多当事者来说竟然是和心中敬爱的人的永别!”

从1966年8月中旬到11月底的3个多月里,毛泽东8次检阅红卫兵,每一次昭瑞先生都受命在现场拍摄。

1966年10月1日,中华人民共和国成立17周年,天安门广场照例举行一年一度的国庆游行。毛泽东第4次检阅红卫兵,多达150万的群众聚集在天安门。面对如此壮阔的场面,昭瑞先生和所有人一样,深深融入其中,心潮激荡。但摄影师的敏锐,让昭瑞先生发现了有些不一样的地方——周恩来的眼神。

1949 年2 月3 日,人民解放军通过前门大街,北平群众夹道欢迎。孟昭瑞先生摄影

庆典开始前,周恩来和其他领导人踱至白玉栏杆旁边,他身后的人不多。昭瑞先生发现,在欢天喜地的氛围里,周恩来的脸上竟然浮现出了愁容——他在鼓掌,但脸上的忧郁却挥之不去,那忧郁如此深广,与周围的气氛形成鲜明对比。昭瑞先生举起相机,将这一刹那定格。

昭瑞先生说:“我并无超越历史的清醒。”但从周恩来的眼神里,他读出了忧思和悲怆,昭瑞先生读出了历史的走向。

……

1984年10月1日,中华人民共和国成立35周年。“老将”昭瑞先生再次被总政钦点,参与拍摄国庆庆典。此前,中国已有14年未进行过国庆阅兵了。

国庆前一天,昭瑞先生到天安门前,看地形、测距离、选角度,反复试拍。国庆当天,昭瑞先生拍下邓小平在城楼自信的挥手——这一历史时刻又成经典,被昭瑞先生永远定格。