中西医结合防治下肢骨科术后深静脉血栓

林锦德,王炜佳,苏全贵,王文利

(1.安溪中医院,福建 泉州362400;2.厦门长庚医院超声科,福建 厦门361028)

深静脉血栓形成(deep vein thrombosis,DVT)是下肢骨科手术后最常见的并发症之一,临床常表现为患肢肿胀、疼痛以及软组织张力增高,严重者可发展为肺栓塞(pulmonary embolism,PE),甚至导致死亡[1-2]。 下肢骨科手术患者是静脉血栓栓塞的高危人群之一,若无任何预防性措施,术后DVT 的发生率高达40%~60%,PE 的发生率为2%~20%,死亡率达0.1%~2%[3-4]。 中医认为DVT 属 “股肿”“脉痹”“瘀证” 等范畴,主要有益气通经、活血通络和活血化瘀等治疗方法[5-7]。 中药不仅具有镇痛、抗炎的作用,还能有效改善血液循环,中西医结合在治疗和预防血栓性疾病的优势越来越突出[8-9]。 因此,我们通过中西医结合预防和治疗下肢骨科术后DVT,评价中西医结合干预下肢骨科术后DVT的有效性和安全性,以期为临床治疗提供参考。

1 临床资料

1.1 纳入标准 ①入住骨科病房并行下肢骨科手术,包括股骨骨折手术、胫腓骨骨折手术、髋部骨折手术、全髋关节置换术和全膝关节置换术;②术前无静脉血栓,既往无血栓栓塞病史;③除本次手术疾病之外无其他系统重大疾病者;④临床资料完整者;⑤同意加入本研究,并签署知情同意书。

1.2 排除标准 ①入院时因已有禁忌症而不能采取相应的预防和治疗措施者;②入院时由于其他疾病正在使用抗凝药者;③手术前己经确诊为下肢深静脉血栓形成者;④术前出凝血功能异常者;⑤合并有感觉、运动、认知、言语、智力功能障碍患者。

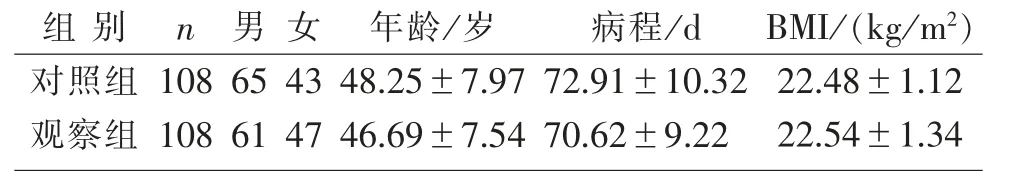

1.3 一般资料 选取2014 年1 月—2019 年12 月于安溪中医院收住院行下肢骨科手术的患者216例,随机分为对照组和观察组各108 例。2 组手术部位分布情况一致,其中行股骨骨折手术33 例,胫腓骨骨折手术28 例,髋部骨折手术23 例,全髋关节置换术20 例,行全膝关节置换术4 例。 2 组性别、年龄、病程、体重指数(BMI)和手术部位分布情况方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 2 组一般资料比较(±s)

表1 2 组一般资料比较(±s)

组别对照组观察组n 男女108 108 65 61 43 47年 龄/ 岁48.25±7.97 46.69±7.54病程/ d 72.91±10.32 70.62±9.22 BMI /(kg / m2)22.48±1.12 22.54±1.34

2 方 法

2.1 治疗方法

2.1.1 对照组 术后行常规治疗,皮下注射低分子量肝素钠100 IU / kg 抗凝, 每日1 次; 使用周期性充气加压参与常规治疗,每日2 次,每次使用30 min。1 个疗程为7 d,连续治疗14 d。

2.1.2 观察组 在对照组治疗基础上辅以中药方进行预防和治疗,结合患者年龄、体质、症状、体征、舌脉,“四诊合参” 辨证选用下述方剂加减,具体如下:①气虚血瘀证,治疗予益气活血通络,拟补阳还五汤加减,主选生黄芪、赤芍、川芎、当归尾、地龙、桃仁、红花和牛膝等;②血瘀湿热证,治疗予清热祛湿、化瘀通络,主选桃仁、红花、水蛭、土鳖虫、苍术、牛膝、黄柏、薏苡仁、防己、黄芪和泽兰等;③血热瘀阻证,治疗予清热凉血、活血化瘀,主选紫草、牡丹皮、赤芍、益母草、牛膝、桃仁、红花黄、丹参、当归、川芎和枳壳等;④阴虚瘀阻证,治疗予养阴清热、活血化瘀,主选生黄芪、白芍、生地黄、牡丹皮、红花、当归、蜈蚣和水蛭等。 日1 剂,分2 次饭后温服,术前3 d 开始使用,1 个疗程为7 d,共用3 个疗程。

2.2 观察指标及方法

2.2.1 疗效评判标准 ①有效:无血栓栓塞的临床表现和体征,下肢静脉彩色多普勒超声(CDFI)检查提示无下肢深静脉血栓,静脉血液回流通畅;②无效:有血栓栓塞的临床表现和体征,CDFI 检查提示下肢深静脉血栓形成,或其他辅助检查及各项实验室检查指标均提示血栓形成。

2.2.2 凝血功能指标检测 对2 组术前3 d 及术后7 d 凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、D-二聚体(D-Dimer,D-D)进行测定并比较分析。

2.3 统计学方法 采用SPSS 22.0 软件进行统计分析。 计量资料符合正态分布以(±s)表示,采用t检验;计数资料采用χ2检验。

3 结 果

3.1 2 组疗效比较 见表2。

表2 2 组疗效比较

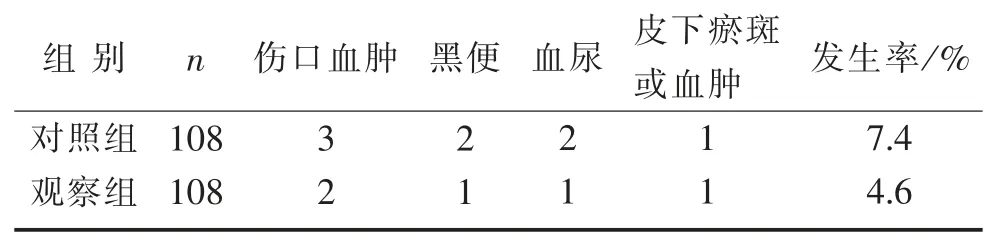

3.2 2 组术后非DVT 并发症发生情况比较 见表3。

表3 2 组术后非DVT 并发症发生情况比较

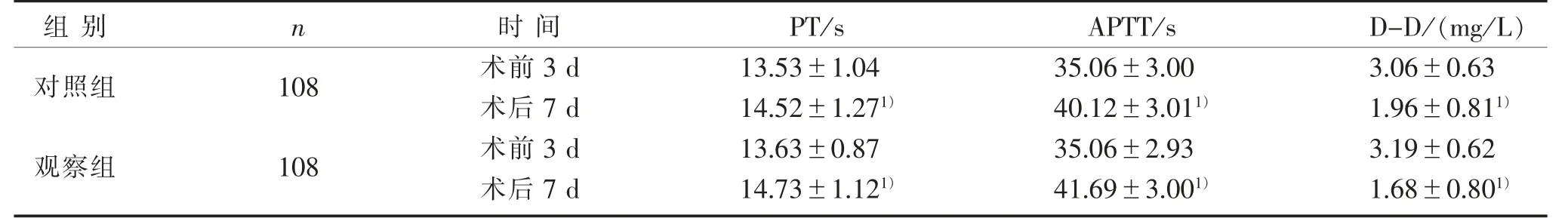

3.3 2 术前术后凝血功能指标比较 见表4。

表4 2 术前术后凝血功能指标比较(±s)

表4 2 术前术后凝血功能指标比较(±s)

注:与术前3 d 比较,1) P<0.05。

组别对照组观察组n 108 108时间术前3 d术后7 d术前3 d术后7 d PT / s 13.53±1.04 14.52±1.271)13.63±0.87 14.73±1.121)APTT / s 35.06±3.00 40.12±3.011)35.06±2.93 41.69±3.001)D-D /(mg / L)3.06±0.63 1.96±0.811)3.19±0.62 1.68±0.801)

4 讨 论

Virchow 在1864 年提出深静脉血栓形成的三大要素:静脉血流滞缓、静脉壁损伤和血液高凝状态[10]。 静脉血流滞缓和血液高凝状态是骨科患者静脉血栓形成最常见的因素,受机体本身外伤、手术创伤、术后制动和术后久卧等因素的影响,术后血液高凝风险较术前进一步增加,静脉壁的内皮损伤往往进一步激活凝血机制,从而启动凝血,最终形成血栓栓塞[6,11-12]。 深静脉血栓若发生脱落,可经下腔静脉进入心脏,然后进入肺部导致急性肺动脉栓塞,从而出现顽固性低氧血症、胸痛、咯血、呼吸困难等严重的症状,甚至导致死亡。 因此,需要对可能存在导致DVT 形成的各种发病因素的高危人群进行积极预防措施,“预防优于治疗” 一直是深静脉血栓防治的指导原则[13]。

临床上常用于检查静脉血栓栓塞的方法有:凝血功能检查、D-D 检测、CDFI 检查、静脉造影术等。其中D-D 的上升提示血块在血管循环系统中形成,是急性血栓形成的一个敏感指标[14]。 血管CDFI检查常常作为首选的确诊方式,而且可在术前CDFI 检查发现静脉与体位的关系以及一些异常的血管走行,比如腘动脉陷迫综合征Ⅴ型,在血栓形成时还可以明确血栓栓塞的部位和范围,这些对于指导术中、术后以及血栓发生后下肢体位的摆放对预防血栓均有积极意义[15-16]。 积极应用凝血检查和彩色多普勒超声检查,能够实时把握患者的机体状态,对预防血栓形成、减少术后并发症有积极意义[17]。

常规抗凝方法预防深静脉血栓形成的药物有:低分子量肝素、阿司匹林、华法林、戊聚糖等。 常规抗凝方法简单有效,但并发症较多,对于肢体肿痛、乏力治疗效果较差,单一抗凝药常常需要联合其他药物治疗和预防DVT 以提高疗效[18-19]。中医理论认为DVT 形成的机制为骨折和手术刺激伤及气血,气滞血瘀,最终瘀血阻于脉络,水液外渗,聚而为肿形成DVT,治疗上以益气、活血、化瘀为主要的治疗原则[5-6]。

本研究结果显示,联合应用肝素和中药方的中西医结合治疗, 在预防和治疗骨科术后下肢DVT形成中均取得良好效果,疗效优于单纯应用常规抗凝法(P<0.05)。同时,中西医结合用药后PT、APTT 明显升高,而D-D 明显降低,提示联合应用中药方后凝血功能改善,预防DVT 更有效,同时非DVT 并发症较对照组少,说明口服中药方剂应用的安全性和有效性。 受限于病患的认知和伦理学的要求,本研究无法单用中药方来进行预防和治疗骨科术后DVT,这可能需要更为严谨和科学的前瞻性研究方案,值得进一步再深入探讨。