客家方形围屋赣南东生围空间结构研究

张 琦,承 杰

(安徽工程大学 艺术学院,安徽 芜湖 241000)

引言

东生围是中国最大的方围建筑。它的空间结构可以说既独特又不独特。东生围的独特在于它是结合地理位置和当地文化产生的新文化的衍生物,拥有许多有别于传统建筑的特点;东生围的不独特在于它作为一个传统聚落,传承了许多古代建筑的特点,没有离开中国传统建筑风格体系。东生围中那些复杂的建筑空间体系和结构背后往往有许多复杂的社会文化因素,本文围绕空间结构的几个特点来简要分析东生围的文化内涵。

一、东生围外部空间选址及外部结构原由

(一)东生围的风水选址学说

客家人对于建筑的选址以及建造除了对居住的考量往往还有一个重要的因素,就是“风水”。在一定程度上风水是客家人对建筑认知功能的一部分。中国古代传统建筑行业,都带有风水的影子,而风水在现代也并不少见。风水在夏商时期就已经出现,它包含了选址、建造等许多方面的合理设计,从建筑角度分析是有道理的。秦汉时期,丧葬文化在孔子的提倡及秦始皇的推动下空前发展。魏晋时期郭璞(276—324 年)所著的《葬经》对风水学说做了系统的论述。唐朝时期风水大师杨筠松(834—906年)迁入江西,并创立江西堪舆形法理论,即江西形势派风水学,给江西风水学说带来了非常深远的影响。明朝参与明十三陵修建选址以及北京故宫大皇城勘测的廖均卿(1350—1413)、曾从政等大风水师,就是客家人。他们受到杨筠松形势派风水学的影响,成就颇高,甚至被明成祖奖赏,这在很大程度上推动了赣南风水学说的盛行。东生围是由建造者陈朗廷命名的,他认为陈字包含的“东”意含东方生万物,繁荣在望之意,“东生围”一名由此而来。

东生围在建造时同样对风水学说尤为看重。东生围的朝向与大多传统形式的围屋不同,正是因为建造者从风水学的角度考虑,认为坐东朝西,面朝九龙,象征东方霞光。东生围建立在水稻多穂的农田之间,寓意人口兴旺,多子多福。东生围周边也有溪流环绕,围口修建了半方形水池,围内天井雨水只进不出,在中国传统风水学中有着财源广进的意思。

(二)东生围外部结构原由

赣南客家人大多是由北向南的汉族民系,多居住于东南丘陵,多山多树,所以围屋选址大多建于山区或丘陵地带。延续北方中原的传统,整体形势呈现坐北朝南前低后高。但东生围并不是如此,考虑到居住者的日常劳作,东生围建在宽阔的田段中间,呈现坐东朝西,周边有磐安围、尊三围(遗址)、 蔚庭围和德星围等围屋,与东生围相呼应。东生围是客家围屋中的方形围屋,在选址方面与其他的圆形围屋有略微区别。

赣南围屋以方形为主,靠近福建的地方有少量圆围以及村围。东生围是赣南最大的方形围屋,随着历史和环境的改变,它的形状经历了方形到圆形再到方形。赣南客家虽不是最有名的,但赣南却是客家人的摇篮。因为福建和广东的客家人大多途径赣南,赣南是客家人迁移居住的第一站,所以赣南的围屋风格最受中原传统文化的影响。赣南围大多沿用传统方形的建筑形式,而东生围在建筑初期选择方形结构也有其他的考量:在防御方面,方围的防御性比圆形围要强,尤其是方形围屋四个角向外延伸的炮楼,适合建在地势平坦的地区,能更有效地侦查和打击敌人,这对于战乱不断的赣南地区来说是最实用的。在抗震方面,方围的墙角应力集中,建在平坦的地方有利于方形围屋抗震;在生活方面,方形围屋可利用空间比圆形围屋大,便利人们的生活。

三、赣南东生围空间布局原则

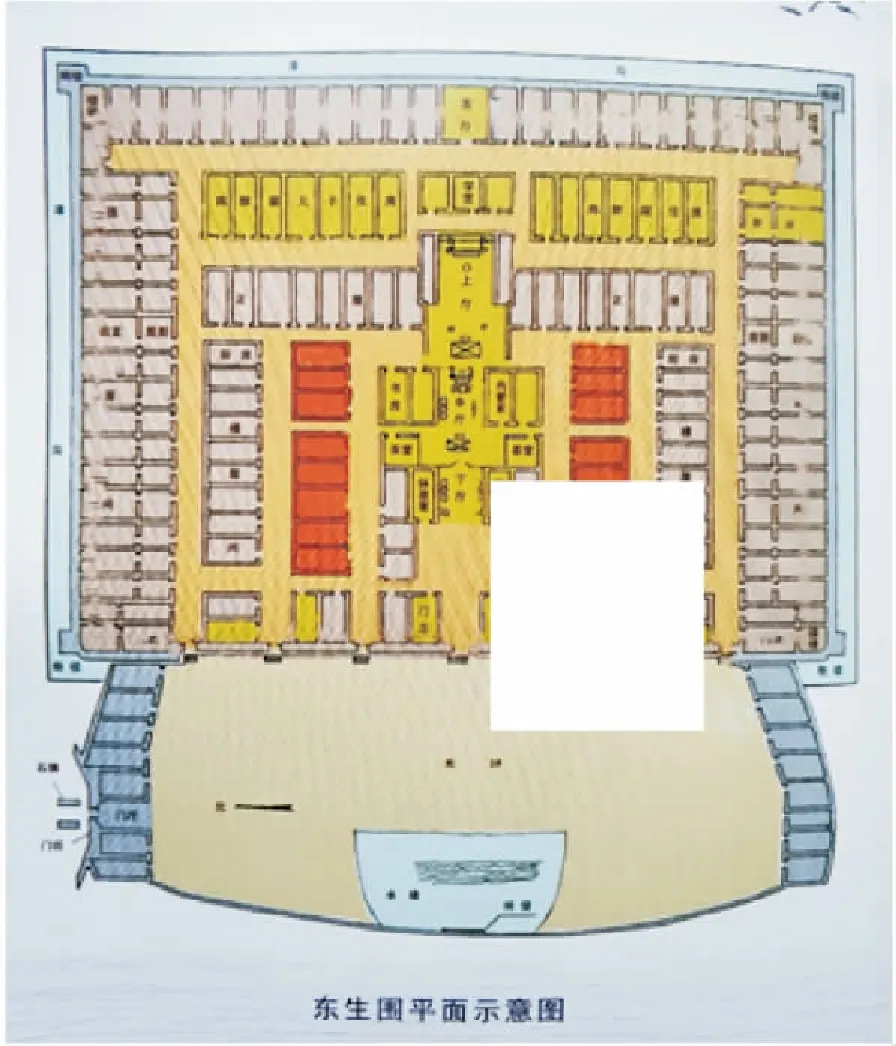

东生围属于套围。套围就是在原有基础上建筑一圈外围,这是客家围屋中相对复杂少见的围屋类型,而东生围就是套围的典型。有了内围和外围之分,东生围的防御性就被大幅度增强了。外围不仅可以作为御敌的第一道防线,而且能很好地在战时作缓冲之用。东生围是外围加两圈内围的围屋形制(图1)。其四个角突出四个碉楼,中轴线上为祖祠和厅堂,上堂嵌于内围的中正位,作为祖祠,围屋前为池塘和禾坪,禾坪外围两侧继续建围屋,正面则建围墙,大门开在禾坪右侧,形成一个外围。东生围整体平面呈现长方形[1],这也是东生围不同于其他方形围屋的地方(图2)。

图1 东生围平面示意图(来源:作者自摄)

图2 东生围正门鸟瞰图(来源:来自人民网)

不论是东生围还是其他的客家围屋,都遵循其空间构成的基本原则:围合性、向心性和对称性。

东生围的防御性建立在围屋的围合性上,客家人几经迁移,非常渴望安稳栖身,懂得自保的重要性。受汉晋时期的影响,客家建筑倾向于围合式房屋。以家族为单位修建房屋,既有利于防御外敌,又加强家族的管理。而赣南历来纷争不断,围合性表现最强的方形围屋自然是赣南建筑的首选。

客家围屋的基本型制是直接受到古代礼制观念和家族观念的影响,保持向心性。东生围整体建筑结构是以祖祠为中心,突出体现了客家人对于祖制的重视;东生围中房屋的分布,也表现出家族观念对于客家人的重要性,这也是受到古代礼制观念和家族观念的影响。同时客家人在赣南隶属客籍,想要更好地发展,家族内必须团结合作,保持高度向心力。

围屋的对称性,则源于讲究阴阳对称,负阴抱阳的中国传统建筑风格。此外,东生围在建筑上也体现了中国传统建筑的线状围合、中轴对称、天人合一、方圆结合等特点。

四、东生围空间结构策略及防御性特点

(一)东生围空间结构策略

客家人经过一千多年的迁移,仍然称之为“客家”,除了古代把迁移的人归属客籍之外,客家人对中原传承的认同也是重要原因。始终不忘自己汉民族的身份,不断强调汉民族文化的正统性以及客居异乡的特征,这也体现了客家人的保守性。东生围客家先民大部分是中原的衣冠士族,受中原正统思想——儒家学说的影响。宋代理学大家朱熹,祖籍江西婺源;明代心学大家王阳明,担任多年南赣巡抚,他们都在江西传播发展了各自的学说[2]。由此,儒家思想在赣南地区影响十分深远,东生围以祖祠为中心的建筑布局形式是中国封建礼制的直接表现。以祖祠为中心,向外扩展,既有一间间的独立空间,又有祖祠、天井、厅堂一类的公共活动空间。

从某种程度上说,以家族为核心共门户、共厅堂、共天井的多代集合居住模式是客家特有的家族制观念的产物。北京四合院、徽州民居等建筑族群里,也有几世同堂、同居共财的大家庭。不过北京四合院和徽州民居是若干独立的住宅组成的,而东生围的外墙内壁、屋顶走廊、厅堂天井、庭院以及米碓磨房都是家族共有的,既有独立性,又有组合性。居住在这种结构建筑,既显示了尊卑等级,又很好的维护了家族的亲密性,有利于家族管理和团结。以防御为核心的空间结构,与当时战乱环境相适应,而建筑的选址、定向、宅前水池、宅后田地等更多是反映了东生围建造者的风水观念。

(二)东生围建筑空间的防御性

东生围的防御性和它的历史有着莫大的关系,客家人之所以成为客家人,大多是为了逃避战乱向南方迁移,所以他们更加渴望安稳栖身。东生围的建筑很大一部分结构就是为了防御外敌。其防御性就是建立在战火之上,宋末元初赣南就是宋朝名将辛弃疾抗击元军的主要战场之一。抗元失败后赣南地区人口凋零,匪患不断。据古籍《安远县志·武事》记载:“(崇祯)十五年,阎王总贼起,明年入县境,攻破诸围、寨、焚杀掳劫地方,惨甚。”“(顺治)十年,番天营贼万余,流劫县境,攻破各堡、围、寨”。明朝时期,赣南之地也是战乱不断,清朝顺治十八年实行“迁海令”闽粤大量移民赣南,导致赣粤闽交界处人口激增,鱼龙混杂。而且山多林密盗匪更加猖獗。同时人口激增,导致资源争夺,“土客斗争”剧烈。唐宋迁入赣南的“老客”与明清闽粤回迁的“新客”也是矛盾不断。据统计明朝时期赣南地区战争次数占该时期江西省总次数的68%[3]。以防御性为第一要务的东生围更适合建造在自然条件恶劣战火不断的山区。

东生围的围外墙与内墙的厚度相差巨大,外墙厚达1.3米,而内墙只是薄薄的一层,有的还是木质结构。东生围的家族集团防御体系是一致对外。对外封闭,对内开敞的整体结构,增强了家族内部成员的联结,却阻隔了与外界的沟通。东生围里是一列列单独却紧密相连的房屋,建造者忽略小家庭的私密权保护,弱化部分私密空间,讲究一个大家庭式的设计,是一种求大公、弃小私的宗法礼制原则的体现,也便于军事战时的管理和作业。

东生围建筑体系中,外墙是其关键所在。外墙不仅是抵御外敌最大的屏障,也是整个围屋的承重墙,围屋外墙高9.3米,墙体厚1.3米,既是一座四层的楼房,也是防御外敌的城墙。(如图3)外墙围外有一圈设深1米、宽3米护围沟,不仅可以防御外敌,而且可以防火防水。围屋四角设有四个炮楼,高13米,炮楼整体向外延伸,让围屋没有视觉盲区。(如图4)在东生围外墙内部,三面三层楼房相连,以走马道相通。房屋建筑密度大而且紧密相连,正门的外墙内则是一间一间的房间拱卫正门,防御空间既有独立性,又有组合性,能够有效地给予火力支持和人员增援。(如图5)一、二层窗子长50厘米、宽15厘米的青岗石窗,三、四层镶圆形菱花口砖雕花窗其实就是侦查窗和枪眼,炮楼向外延伸处设有小窗,这些小窗的存在确保了侦查的无死角。小窗周围还有用来有效打击敌人的枪眼。枪眼外窄里宽,呈喇叭状,便于内部防守人员从各个角度打击敌人。由于墙体过厚,枪眼设成阶梯状,更有利于防守人员匍匐射击。(如图6)

图3 外墙内部视角(来源:作者自摄)

图4 东生围炮楼一角(来源:作者自摄)

图5 走马道(来源:作者自摄)

图6 枪眼(来源:作者自摄)

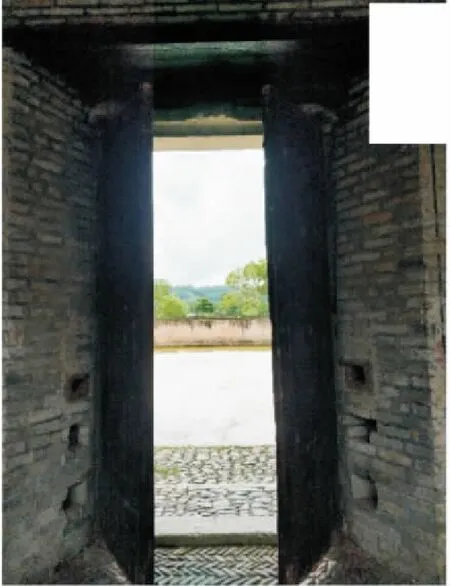

在东生围外楼房底层有许多依外墙而建的房间,有效地节省了建筑时的材料和劳动力。外围的卧室在作战时期还可立即改装成为作战室,方便抵御外敌,一墙多用。(如图8)从本文部分图片中也可以看出,东生围的外围防御性空间对于我们现代人来说是十分简陋且拥挤的。以墙承重,以木为梁,都是非常传统的砖木结构,这样可以充分利用空间。东生围外墙门外窄内宽,小小的门中却暗藏了三层保护,第一层是围屋的最外层,大门非常结实,人力很难强行撞开;第二层是外门表皮包的那层铁,门顶上还有可以漏水的暗槽,防止敌人火攻;第三层则是圆木杠,围屋大门内层两侧的墙体上有对称的方洞,古时候将多根圆木杠分别横在门后两侧的洞上[4],外门的防御就更加牢固(如图7)。这些防御的建造细节,充分说明东生围的建筑是以防御性为核心的。

图7 外墙门(来源:作者自摄)

图8 东生围外墙内房间(来源:作者自摄)

东生围在防御性方面还有不可忽视的一点,即精神层面的防御。在东生围最核心位置设有祖祠,居住者经常举行祭拜活动,以求祖先保佑。除了祭祖之外,赣南客家人信奉的神灵也很多。在赣南地区可以看到晏公、巫神、龙王、妈祖、真武、三官、二郎神、城隍、观音、关帝等神灵寺庙。东生围内部也有专门信奉神灵的建筑空间。在古代封建迷信时期,即使外敌来犯,这样的风水建筑结构和祭祀传统能让东生围居住者有精神上的寄托。

五、东生围生活空间结构的设置

(一)东生围防火空间设施

东生围的内部建筑结构大部分是由木质材料建造,而围内经常会有烧香祭祖的传统,这就导致了很大的火灾隐患。同时,东生围所处的东南丘陵年降雨量大,人们居住的地方本身也处于丘陵中的低洼地带,雨水易集而不散,又有很大的水灾隐患。东生围的建造者考虑到了这两点,设了许多在生活中提供便捷也防火与防水的空间设施。

在东生围围内和围外都设有水井,围内厅堂天井处就有两处。禾坪右侧大门门口也有一处,在禾坪上还设有一个大水池。(如图1)这些水井和水池的主要功能是便于居住者生活取水饮水之用,但是这些取水点的空间分布,不仅方便生活用水,在火灾发生时也能方便分区域取水,尽快救火。防火的关键在于水,还在于围楼墙上林立着的墙檐,(如图11)客家人给它们命名为“封火墙”。由于围屋内部紧紧相连,房屋密集拥挤,一旦起火,火势很容易蔓延开来,而封火墙则起到了隔断火源的作用,能有效的防止火灾蔓延,同时也起到装饰的作用。东生围的围屋外墙没有用传统的木质屋檐,外壁除正面外三面外墙屋檐都不外延,以火砖作为屋檐结构封住屋檐,俗称“封火檐”。外墙基本以不燃的砖石土构成,自成一体,哪怕围屋内部起火,对外墙防御的影响也不大。这些都反映了建造者对于防御性的重视。

图9 东生围内街道(来源:作者自摄)

(二)东生围的地面防水结构

防水在客家建筑防护措施中是很重要的一环,东生围本身就有一套很完善的防水体系。在东生围的九个天井、十八厅堂和七条街道中都设有水沟,这些水沟紧紧相连,四通八达,直接通向围外。水沟环成一个长方形,方形外比方形内地势建得相对高(如图10),雨水自然而然流入水沟内。东生围围内的地面是以鹅卵石铺设而成,水可以渗入地下,以防雨水堆积。近200年来,东生围能免于受到火灾和水灾的侵害,与东生围建筑者对这些问题的考虑和设计是分不开的。正是由于建筑者的智慧,所以我们才有那么一座宏伟壮丽的中国乃至世界最大的方形围屋。

图10 公共空间一角(来源:作者自摄)

(三)东生围的外围禾坪

禾坪在赣南客家围屋中是比较常见的,不仅可用于晾晒衣服和稻穗,而且还可以成为围屋居住者娱乐休闲的场所。敞亮和宽大的禾坪与幽暗狭小的厅堂祖祠形成了鲜明的对比, 禾坪更加适合大家族日常休闲聊天。同样地处赣南的关西新围为了给围内居民提供娱乐,还在禾坪中搭建了小型戏台。这些活动可以调剂农作、家庭生活的单调与劳苦,也能给身在东生围的客家人一点心理慰藉。

图11 围内街道(来源:作者自摄)

图12 东生围厅堂(来源:作者自摄)

六、东生围的现状和意义

(一)东生围的现状

中国客家建筑是中国五大传统民居建筑之一。客家建筑又分为闽西土楼、粤东围拢屋以及赣南围屋。土楼和围拢屋的建筑形态自明朝一直延续至今,而赣南围屋到民国初年就已经消失[3]。东生围的建筑表现形式是赣南客家文化和生活状态的一个载体,在一千多年的客家发展历史中,围屋建筑起到了不可或缺的重要作用。但是随着时代的改变,客家人的生存得到了充分的保障。由于人们不再需要防御外敌,东生围宽大的围墙和优越的防御性也变得不再实用,只成为那个战乱年代的标志。在日新月异的今天,东生围这个夯土建筑已经不敌钢筋混凝土。常住在内的陈氏家族也大都另迁别地,足以容纳几百人的庞大建筑如今只住着几个年迈的老人。现在的东生围,成为了一段历史、一个景点、一个文化。

(二)东生围对于现代的意义

相比于北京四合院、徽派建筑这些风格形式,围屋在建筑结构的知名度小很多,却有其独特之处。与晋商和徽商这两大商帮对两地聚落民居的深远影响相比[5],赣南客家围屋更像是自发形成并且不断发展的。东生围在如今或许不宜居住,但我们可以结合其传统建筑的特点,建造出许多优秀的作品。比如在结合现代技术和材料的基础上,运用客家围屋的向心性、对称性等原则,建造出保留着独具客家文化品位的建筑空间。比如广东梅州的世界客属文化交流中心一系列建筑,就结合了现代科技和客家围屋建筑元素。还有梅州著名的万秋楼,就是国外华侨通过现代科技和艺术融合了客家建筑结构所设计的,是不同形式上的“中西合璧”[6]。

对以东生围为代表的赣南客家围屋进行创新再设计,既能传承赣南的客家文化,又可以在这个基础上发扬其优秀文化。即使中式风格开始流行,以赣南客家文化为特色的民居建筑也还是太少,仅有寥寥客家博物馆和客家文化中心。而客家文化和建筑并不是曲高和寡,也不是孤掌难鸣,近年德国在建筑方面出现了多代居建筑设计理念,这个理念和客家围屋的建筑理念有异曲同工之处。德国设计者在此基础上还进行创新,推出非血缘关系的多代居建筑设计策略。

赣南客家围屋作为民居建筑,最主要特点就是聚落,以民居聚落的形式传承创新也有助于形成完整成熟的文化体系[7]。如果仅仅修建几个不以居住为功能的标志性建筑,就缺失了客家围屋最核心的内涵。赣南客家建筑特点更应该与现代民居相结合,从小区建设和设计的层面考虑,以居住为核心,来体现一些围屋建筑和装饰的特点。这样围屋聚落的特殊性才能更好地传承与创新。客家文化一路迁移一路改变,适应本土文化传承和再创新本身也是客家文化的一部分,而现代传承和发展对于客家文化和客家围屋尤为重要。同时以东生围为代表的赣南客家围屋也能丰富中国建筑领域,为中国建筑领域不断创新,增加新活力。

七、结语

以现代人的眼光来看东生围的空间结构,虽然跳不出中国建筑领域大的框架,但它集居住、集会、城堡、宗族、学堂、信仰、议事厅和中心广场于一体,把这些原本独立的空间形式组合在了一个建筑中,如此宏伟、多功能的建筑在世界上是很罕见的。随着时代的改变,东生围引以为傲的防御性和安全属性已经不再满足人们的需求,狭小的空间也让现代人感觉不适。如今宏大的东生围只有几个年长的陈氏子孙在居住,其余都已在外另寻他处。东生围也已经失去它最原始的属性,变成了一个文化符号。

本文尝试从东生围空间设计现象中,提取出东生围空间结构设计策略中的若干要点。客家方形建筑和客家文化与中原传统有着千丝万缕的关系,但又彼此有别。以此来解析客家方形围屋的空间结构特点,便于让一些学者和建筑师更加全面的了解客家方围这个独特建筑的空间结构和建筑元素。并明确围屋聚落的文化内涵,希望能在现代民居建筑结构的基础上结合客家围屋元素,在现代建筑风格中做出不一样的创新。