铁路路基上接触网基础的优化

孔化蓉

(中铁武汉电气化局集团有限公司,湖北 武汉 430074)

接触网是沿电气化铁路架设的供电网路。接触网支柱以侧面限界2.5~3.4m沿着铁路线布置,并通过基础固定。根据基础的结构型式,一般建筑物的基础可分为桩基和平基两大类。接触网的基础是直接埋置于土体中的,其埋置深度一般<5m,属于浅平基,按用途可分为软横跨基础、硬横梁基础、腕臂柱基础、下锚基础等[1]。

在铁路路基上的接触网基础有数量大、类型多、地质条件复杂等显著特点,与铁路路基关系密切,其设计方案和开挖方法对基础的质量和铁路路基的影响长期困扰着广大施工管理人员。为了尽量避免对路基的破坏,我国接触网基础的设计方案及施工方法也在不断改进,但现有的部分设计方案在路基上施工时仍然遇到了诸多问题,急需进行优化。

1 目前国内外接触网基础的设计方案及施工方法

1.1 目前国内外接触网基础的设计方案

(1)国外接触网支柱的型式较多,且各不相同。铁路发达国家采用的基础型式主要有无台阶的侧向承载式基础(矩形断面)和桩基础(小径钢管桩、钻孔灌注桩),但均采用机械施工,基坑钻孔成形或直接打桩[2]。

(2)国内各铁路设计院、经济规划设计研究院设计的浅平基接触网基础通常可以归纳为扩大基础、棱柱形基础两大类。扩大基础即阶梯形基础,根据支柱容量设计成单阶梯或多阶梯形状。由于基础底部的台阶的抗倾覆作用明显,当支柱容量较大时,结构专业工程师一般会优先考虑基础的经济性设计扩大基础(一般用于软横跨钢柱基础、硬横梁钢柱基础),即在保证设计功能的条件下尽可能减少混凝土体积(见图1)。棱柱形基础即基础上下尺寸一致的无阶梯形状的基础,有圆形和方形,一般用于腕臂柱基础和下锚基础,比如直埋支柱基础(也称为带横卧板的棱柱形基础)、直埋锚板基础、杯型基础、挖(钻)孔桩基础、拉线基础(见图2~图6)。

图1 扩大基础示意图

图2 棱柱形基础示意图(直埋支柱基础)

图3 棱柱形基础示意图(直埋锚板基础)

图4 棱柱形基础示意图(杯型基础)

图5 棱柱形基础示意图(挖〔钻〕孔桩基础)

图6 棱柱形基础示意图(拉线基础)

我国时速120km以下的铁路或专用线,一般从经济性方面考虑得较多,故腕臂柱基础大多采用直埋支柱基础,下锚基础采用直埋式锚板基础,软横跨和硬横梁基础采用扩大基础。时速160~200km以上的铁路,腕臂柱基础大多采用杯型基础,下锚基础大多采用棱柱式基础,软横跨和硬横梁基础采用扩大基础。时速200km以上的铁路均为客运专线,对路基的稳定、轨道的平顺度和运营安全要求非常高,借鉴国外的经验,一般情况所有基础都采用挖(钻)孔桩基础。

1.2 目前国内外接触网基础的施工方法

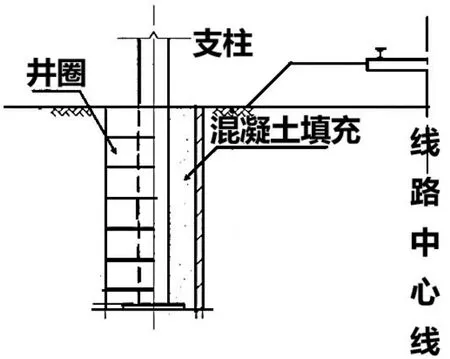

(1)棱柱形基础。在新建铁路上采用人工开挖和机械开挖相结合的方法。受机械到达条件的限制以及为了减少对路基的破坏,除了钻孔桩基础、浅埋特殊基础采用机械开挖以外,其余大多采用人工开挖。由于既有线地下隐蔽工程较多且复杂,因此既有线路基上严禁采用机械开挖,而且人工开挖时对基坑必须采取有效支护措施(见图7)。直埋型基础需要采用原土或换填土回填,在土质密实的地带灌注基础可不设模型板,在地下部分采用“原坑胚模就地灌注法”,地上部分采用模型板[3](见图8)。

图7 基坑支护措施

图8 原坑胚模就地灌注法施工

(2)扩大基础。与房屋建筑工程施工一样,为了达到基础的设计尺寸,必须采用“基坑大开挖后模板架箱法”,拆模后对空余部分进行回填夯实(见图9)。《铁路工程预算定额》(国铁科法〔2017〕33号)以及国家铁路局一级工艺工法也是这样考虑的。扩大基础在新建线路上可以采用机械开挖,但在既有线上不论采取人工开挖还是机械开挖,都对路基破坏较大,安全风险高,无法通过铁路局的施工方案评审。

图9 基坑大开挖后模板架箱法

2 国内对接触网基础施工方面的规定

2.1 国内设计文件中的相关要求

基坑回填土应分层夯填密实,压实系数不应小于0.90,或者土质及密实度要求同路基一致。设计图中对基坑开挖的回填土夯实、对既有路基的保护等相关要求,与施工技术指南、施工安全技术规程中的描述是基本一致的。

2.2 国内施工标准中的相关规定

(1)基坑开挖尺寸应符合设计文件要求。基础浇制前,应复核基坑位置、侧面限界、基础型号、外形尺寸、基坑深度、模型板位置等应符合设计文件要求。接触网基础在路基上施工时,应保证路基的完整和稳定,减少对路基结构的影响。基坑回填时,每回填0.3m厚的土层夯实一次,回填密实度不应低于原地质的密实度。按设计规定装设横卧板和底板,横卧板应密贴支柱,不得有空隙及夹土[4]。

(2)接触网施工应与路基、桥梁、隧道等有关专业做好协调工作。在路基上施工时,减少对路基的影响。基坑开挖前施工单位应进行基坑坑形设计,并按其施工。基坑开挖有条件时应采用机械作业方式。当采用人工开挖时应进行坑口设计,严格控制开挖尺寸,减少对路基的影响。挖坑应保证路基的稳定性,不应使路基受到破坏或减弱[3]。

(3)沿线路路基开挖的基坑,作业时坑口必须有人防护。当列车通过时,路基沿线及坑内人员停止作业。基坑开挖作业必须保证路基的稳定。路基附近挖坑时,应在坑口的线路侧做好挡板,防止道渣流失。在挖坑地段应设专人巡回检查,遇有大雨、暴雨天气时,已开挖的基坑应根据具体情况或铁路运输部门的有关规定及时回填。填土应分层夯实,每回填不大于0.3m应夯实一次[5]。

3 现有的部分设计方案及施工方法对铁路路基的影响

3.1 直埋式棱柱形基础

由于路基是采用自重不宜小于16t的机械进行分层碾压[6],基坑开挖破坏了原路基的分层填筑结构、防水层,而回填时是无法达到原分层尺寸和机械碾压强度的,即使采用小型机械进行夯实,现场管理人员严格监督,也无法达到验收标准规定的“原地质的密实度”。由于支柱安装横卧板后,各结构物之间的间隙太小,既有线还会开挖出电缆、管道等隐蔽工程,不仅无法使用小型电动机械,使用大锤锤击也存在较大困难,夯实质量实际上无法完全符合验收标准规定。多个工程实践证明,接触网直埋基础的回填土,每经过一次连续降雨,就要全部回填一次,一般要经过2~3次才能基本稳定。回填的次数取决于当初回填夯实的质量。

在浩吉线(原蒙华铁路),为加强直埋支柱回填土的夯实过程控制,按建设管理要求组织了工艺性试验。通过现场见证支柱回填过程,并采用轻型触探仪对回填夯实后的土壤承载力进行测试发现,普通男性劳动力用10kg的大锤从0.5m高处以自由落体的方式进行锤击,每300mm为一层进行夯实,每一层需要均匀锤击80次,现场测试实际承载力结果大于112kPa。而实测浩吉铁路路基承载力远大于600kPa,夯实虽然达到了接触网平面布置图要求的100kPa,但无法达到设计文件要求的0.9的压实系数和验收标准规定的“回填密度不应低于原地质的密实度”,造成执行验收标准存在客观困难。

3.2 阶梯形扩大式基础

以浩吉线设计的J15型基础为例,基础中心距线路中心设计为3.9m,枕木长度为2.5m,则基础中心距枕木边缘为2.65m,基础底部最大尺寸为4.25m,基坑边缘距枕木边缘约为0.5m。在既有线采用大开挖的方案危及行车安全和人身安全,而采用“原坑胚模就地灌注法”又无法对开挖的基坑进行有效支撑,无法完全保证基础设计尺寸,两种方法都存在非常大的质量和安全隐患。与直埋支柱基础基坑回填质量不同的是,回填后虽然可以采用小型电动机械振捣,效率低、成本高,但仍然无法绝对实现“原路基质量”。通过分析近几年开通铁路的遗留问题库发现,在一个冬雨季的期间内,都存在扩大基础回填部位地基下陷情况。

3.3 挖(钻)孔桩基础及混凝土棱柱形基础

在遇到砂、流水等不良土质时,或者在既有线无法采用机械钻孔时,一般采用挖孔桩基础。为了保证人工开挖安全,一般边开挖边制作混凝土护壁支撑,施工效率极低,成本较高。也有采用预制沉井圈作为护壁的方法,但有专家认为沉井圈与路基间存在缝隙,基础和路基仍有细微变形的风险。因此,在时速200km以上的铁路目前普遍设计为机械钻孔桩基础。

4 路基上接触网基础结构优化的必要性和可行性

4.1 优化的必要性

(1)安全管理、接口管理、技术创新方面。在铁路路基上施工扩大基础、直埋基础对路基的原有结构、防水层影响非常大。在既有线上施工时,扩大基础无法实施,直埋基础施工安全隐患非常多。随着我国铁路技术走出国门的需要,原有的设计理念需要吸收先进的设计和管理经验,在专业接口方面进行技术创新。

(2)质量控制方面。当设计方案和施工方案只是理论上可行时,各管理层的自控能力往往会变弱,形成惯性思维,基础的质量也不容易管控到位。多个工程的实践证明,工程质量有被质量监督部门认定违反《铁路建设项目质量安全红线管理规定》(铁总建设〔2017〕310号)和《国家铁路局关于开展铁路建设工程“三不问题质量行为”专项整治行动的通知》(国铁工程监函〔2017〕7号)相关规定的可能,给施工企业造成非常大的困扰和风险。

(3)进度和成本方面。针对基础施工的单项预算,施工单位的实际投入是超出责任成本的,特别是遇到地质条件变化或既有线施工时,矛盾更为突出。对基础结构进行优化,减少了土方开挖、排土、回填等工作量,有利于加快工程进度、减少实际施工成本,提高施工单位利用管理创新为工程增值的积极性,促进“六位一体”铁路建设管理要求的落实。

4.2 优化的可行性

(1)基础结构优化的可行性分析。《接触网设计及检测原理》《电气化铁道设计手册》中分析了各种土质对接触网计算的影响,并详细介绍了扩大基础和棱柱形基础的稳定条件,说明了采用棱柱形基础是完全可行的。通过与多个设计院的探讨和理论计算发现,采用上下尺寸完全一致的棱柱形基础,受路基宽度的限制和接近线路中心的限制,加大垂直于线路方向的尺寸空间有限;加大顺线路方向的尺寸有一定的作用,但增大至一定范围,其抗倾覆作用不再随着增大,而且会造成方案的经济性较差;加深垂直于地面的高度又会使基础施工变成危险性较大的分部分项工程[7],加大安全风险和施工成本。因此,在实践中各设计院都是实际调查现场土质情况后,将基础高度尽量控制在5m以下,再根据基础底部实际可扩大的尺寸来校验,在保证基础稳定性的同时尽可能保证基础的经济性。

(2)优化前后投资增加情况对比实例。兰新线红乌段大风区扩大基础变更为挖孔桩基础I类,变更共20248个基础,共增加投资5777万元。主要原因是工程招标时大风区试验工作未完成,原概算中考虑的基础设计功能不足。因此,除去大风区试验后基础加强、钢材加强、单独增加桥墩等费用,相对于实际设计功能并没有增加投资。浩吉线J15型扩大基础变更为RJT型棱柱形基础,每个基础增加混凝土约1m3。如果单方面计算混凝土增加量,会增加施工费用,但是考虑减少基坑开挖、排土、支模、回填、培土、砌石等综合费用,反而是减少投资的。全线路基上共1620个基础,变更后的基础加深后,无需再采取培土、砌石防护措施,费用减少约26万元。

5 应用实例及效果

5.1 大包线

该线为既有线,由于包头东机务段、包头西编组场地下水位较高、路基沙漠化,基坑开挖会影响行车安全。因此,将直埋支柱基础变更为杯型基础,将钢柱基础变更为浅埋式沙漠基础(见图10),采用封闭线路后集中大开挖的方法施工,然后用混凝土将大开挖的基坑填满。虽然按单个基础计算增加了成本,但对于整条线的接触网条公里指标影响很微小,在国家关于设计质量考核允许的范围内。

图10 浅埋式沙漠基础示意图

5.2 兰新线

该线为既有线,路填方地段为砂砾土,挖方地段为泥岩,半填半挖地段上部为砂砾土、下部为泥岩。路基稳定性差,遇水容易产生较大的变化。由于开挖后基坑坍塌严重,采取支护后又无法立杆,而且扩大基础无法保证原路基质量,因此,乌鲁木齐铁路局组织了多次专家论证,发布了《乌鲁木齐铁路局电气化改造工程接触网支柱基坑开挖支柱整正作业暂行规定》(乌铁总〔2009〕202号)等文件,采取了列车限速、列车通过时停止施工、基坑加强支撑等措施用于指导施工,但执行过程中仍存在管理漏洞。建设单位多次组织专家研讨和现场试验,将原设计的阶梯形扩大基础变更为带沉井圈防护的人工挖孔桩基础(见图11),将原设计直埋支柱变更为棱柱形杯型基础。变更后的方案让施工质量和安全更可控,而且便于管理人员现场操作,对路基基本没有影响,得到了参建各方的认可(见图12)。

图11 兰新线优化后的支柱基础示意图

图12 基坑支护用的沉井圈护壁及开挖过程

5.3 浩吉线

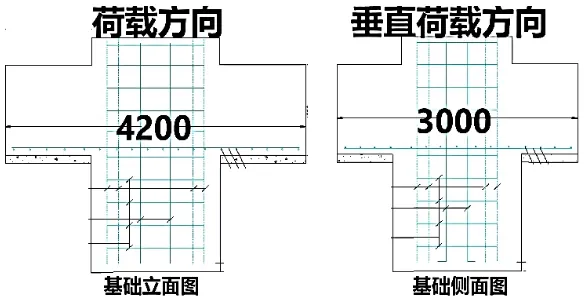

浩吉线(原蒙华铁路)为新建重载铁路,对路基防水和承载力要求高,考虑到基坑大开挖对路基质量的影响和基础经济性,路基上接触网基础变更为基础底部适当扩大的棱柱形基础(见图13)。

图13 浩吉线阶梯形扩大基础优化为RJT型基础示意图

考虑到路基宽度较窄,拉线基础变更为增大平行线路方向尺寸、减小垂直线路方向的窄型基础。内蒙段沙漠地段、地下水位较高地段变更为上部增加承台的棱柱形基础(见图14)。为了尽可能减小变更后的基础尺寸,在基坑开挖后不采取支护的情况下保证基坑仍然能够保持相对稳定的状态,基础底部仍然适当放大成喇叭状。从施工方法的选择上,为了尽可能地减小对路基的影响,采用“原坑胚模就地灌注法”,严格按规定进行振捣,保证混凝土浇筑后,通过自然膨胀能够与原路基紧密结合,保证原路基的密实度,有利于维持路基的稳定性,消除了质量安全隐患,得到了参建各方的高度认可。另外,该方案在既有线应用时对运营安全效果会更好。

图14 带承台的棱柱形基础示意图(单位:mm)

6 建议

(1)按图施工是施工单位必须严格遵守的重要原则,经过审查的勘察设计文件是施工的依据,施工中不得随意改变勘察设计文件。如需改变,应按变更设计程序办理[4]。接触网设计图是基于路基断面图进行设计的,点多、线长,地质条件多样且复杂,难免会有与现场不符的情况。基坑开挖后,如地质情况与设计不符,不能保证工程质量安全时,应进行详细调查研究,提出可行性建议,及时联系设计解决,落实变更手续,不能只要求现场达到设计要求而不考虑施工方案,造成现场无法操作。基坑开挖时要严格控制开挖尺寸,按规定进行支护,减少对路基的破坏。

(2)在施工阶段,受工期、质量、安全、投资等因素的限制,变更设计方案会遇到各种阻力,从而影响总体施工组织和工期。因此,建议设计单位在施工图设计阶段之前,不能完全照搬以往的设计方案,要根据实际地质条件对路基上接触网基础的结构进行充分调查、研究、论证,充分考虑其可实施性、先进性、经济性,按实际情况编制概预算,避免施工过程中进行设计变更对施工组织造成影响。建议国家I级铁路均采用棱柱形基础,尽量避免使用扩大基础和直埋基础,首选杯型基础、挖(钻)孔桩基础、底部适当放大的棱柱形基础。路基下方的基础考虑其经济性,仍可采用扩大基础。同时,建议设计院根据先进的施工方法编制补充定额,在全国推广应用棱柱形基础。

(3)站后施工单位对路基破坏后的处理不具有专业性,对路基的成品保护不重视,建议新建线路比照客运专线的做法:接触网基础由站前施工单位预留。对于成品路基上进行基坑开挖会破坏路基的防水层和分层结构,有可能造成路基下沉的问题,需要设计和施工方继续研究方案和改善措施,减少对路基的破坏,增加防水措施。

7 结束语

铁路工程质量事关人民群众生命财产安全,事关国民经济发展,事关铁路供给侧结构性改革,事关铁路“走出去”战略的实施。建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设和使用增值。实践证明,设计单位根据现场实际对铁路路基上接触网基础进行设计优化是非常有必要的和可行的。施工单位遇到设计方案与现场不符的问题时是有责任和义务提议变更进行优化的。根据铁路路基的实际情况进行接触网基础的优化,对减少路基的破坏、降低质量安全风险、促进电气化铁路高质量发展有积极的进步意义。