无症状成人颈椎间隙高度随年龄变化的相关研究

胡柳吕永曼林阳*

颈椎退行性改变表现之一是椎间盘含水量下降,椎间隙高度丢失,许多颈椎疾病在影像学上都出现椎间隙高度的改变[1-2]。对于成人颈椎间隙高度随年龄变化的规律,以往的研究多为不同年龄段人群之间的比较[3]。但由于成人不同个体之间身高、体重有差异,影像放大率也有差异,可能会导致误差,若在同一个体的不同年龄段之间的比较,则可消除因个体差异带来的误差。因而,本研究目的在于通过测量比较无症状成人在不同年龄阶段的颈椎间隙高度,研究其与年龄的相关性及变化规律。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经华中科技大学同济医学院附属同济医院伦理委员会批准,选取在本院健康管理中心进行体检的无症状成人受检者100例,职业为文职人员,均签署知情同意书。分别在2011年与2017年体检时完成标准颈椎侧位X线片,无失访或未按时完成检查者。按照其在第1次拍片时的年龄分为3组:第1组(20~39岁),第2组(40~59岁),第3组(60岁及以上)。有以下情况者排除:检查时有头晕、头痛、颈肩痛、肢体麻木或无力等颈椎病症状;曾有颈椎外伤、感染、肿瘤、畸形病史;曾接受颈椎手术史;有慢性腰痛、腿痛病史;有颈椎以外其他脊柱外伤、疾病病史,如强直性脊柱炎、感染、骨折、肿瘤等;有放射禁忌证,如怀孕等。所有受检者在体检时常规检查身高、体重并计算体重指数(body mass index,BMI)。

1.2 影像学参数测量

1.2.1 X线摄片

由本院放射科拍摄标准中立位颈椎侧位X线片,受检者直立,紧靠数字X光机接收端站立,以C4椎体为照射中心,头部呈中立位,双肩自然下垂,双眼平视。受检者均使用同一数字X光机[锐珂DR3500,锐珂(上海)医疗器材有限公司]进行检查。

1.2.2 颈椎间隙高度测量

以医学图像软件Surgimap(版本2.2.14.3)在颈椎侧位片上分别测量C2-3、C3-4、C4-5、C5-6、C6-7、C7-T1节段颈椎间隙的前缘、中点及后缘高度。两位研究者独立完成测量,结果取平均值。

1.3 统计学方法

采用SPSS 25.0(SPSS公司,美国)统计软件包进行统计学分析。所有计量资料用均数±标准差表示,以单因素方差分析(Students Newman Keuls,SNK)比较颈椎各节段前缘、中点、后缘椎间隙高度的均值差异,以配对t检验比较各年龄组在2011年与2017年两次检查结果之间的差异,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般结果

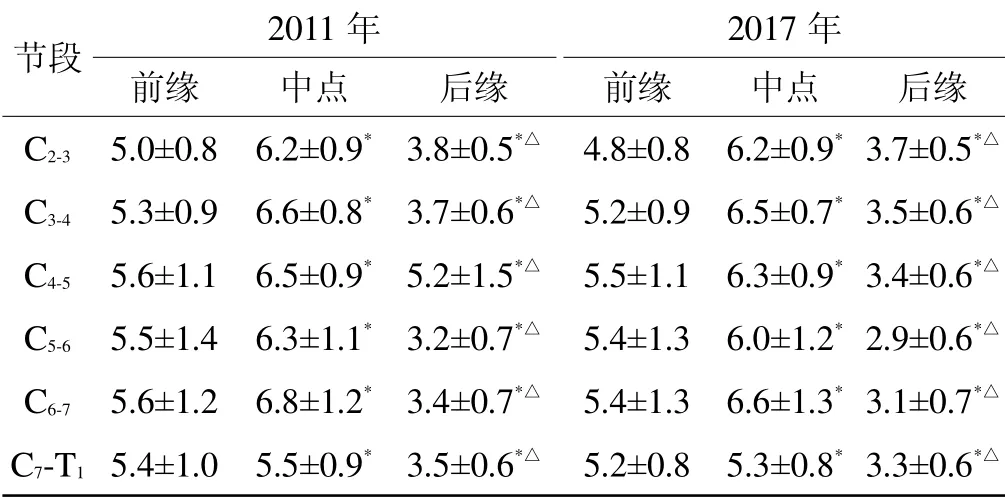

本次研究纳入无颈椎症状成人100例,男65例,女35例。初次体检时年龄28~83岁,平均年龄49.6岁;年龄分组:第1组19例,第2组64例,第3组17例。无论在2011年还是2017年检查时,比较全部受检者,所有测量节段的椎间隙高度均为中点高度>前缘高度>后缘高度,其高度间差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

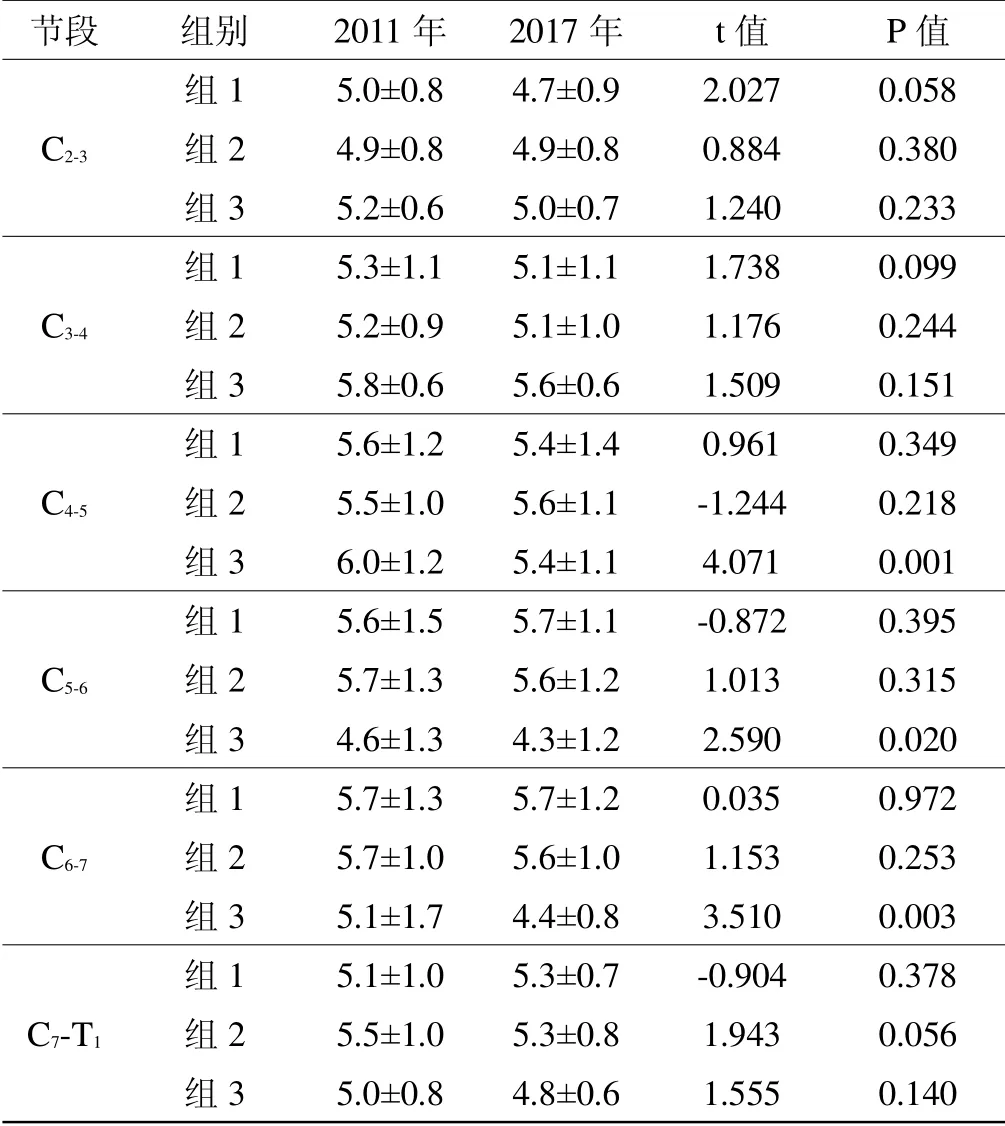

2.2 颈椎各节段椎间隙前缘高度随年龄增长的变化

所有受检者两次检查时间间隔为6年,分别比较前后两次检查结果,组1及组2:所有节段两次检查结果之间差异均无统计学意义;组3:C4-5、C5-6、C6-7节段两次检查结果之间差异有统计学意义,而C2-3、C3-4、C7-T1节段差异则无统计学意义,见表2。

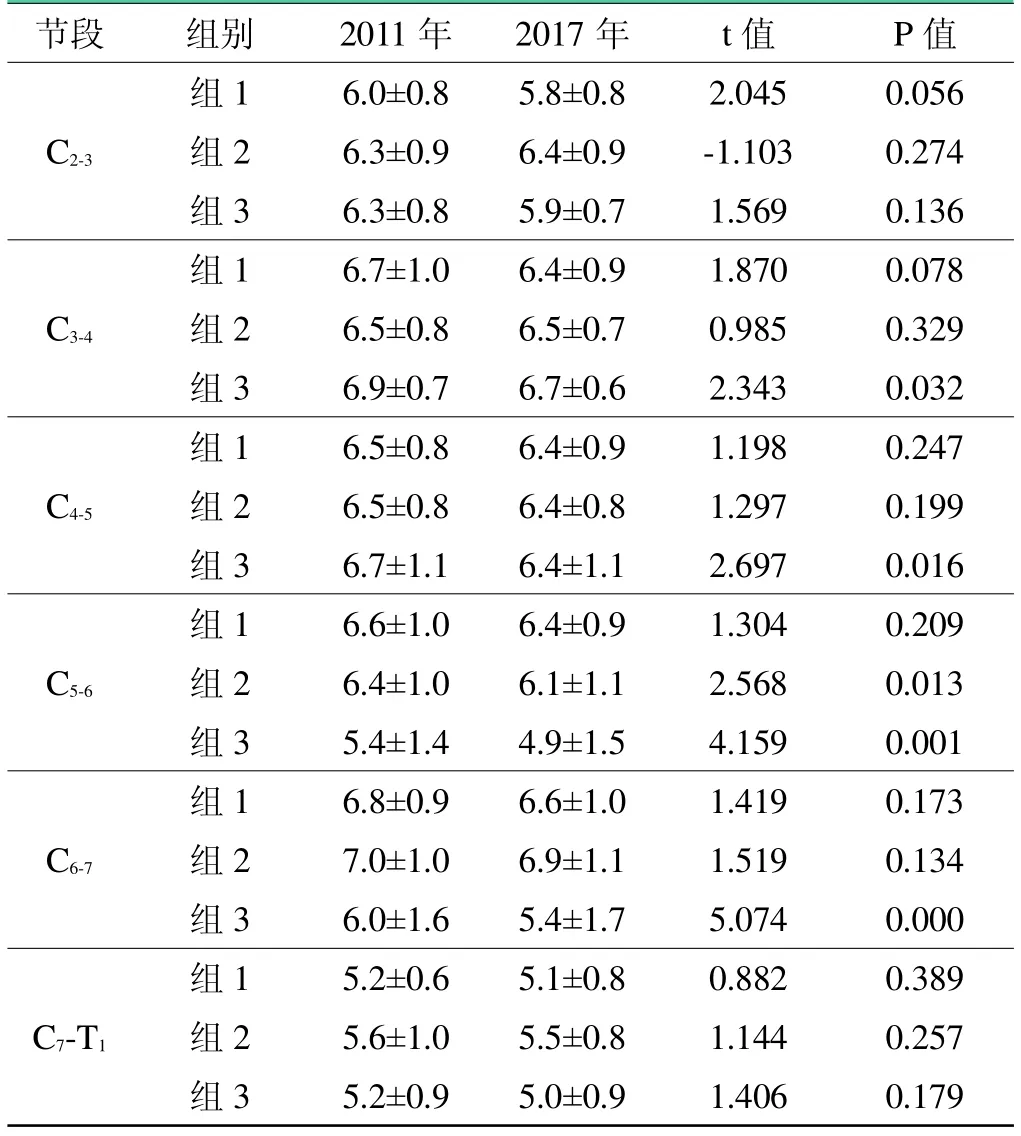

2.3 颈椎各节段椎间隙中点高度随年龄增长的变化

组1:所有节段两次检查结果之间差异均无统计学意义;组2:C5-6节段两次检查结果之间差异有统计学意义,其余节段差异无统计学意义;组3:C3-4、C4-5、C5-6、C6-7节段两次检查结果之间差异有统计学意义,C2-3、C7-T1节段差异则无统计学意义,见表3。

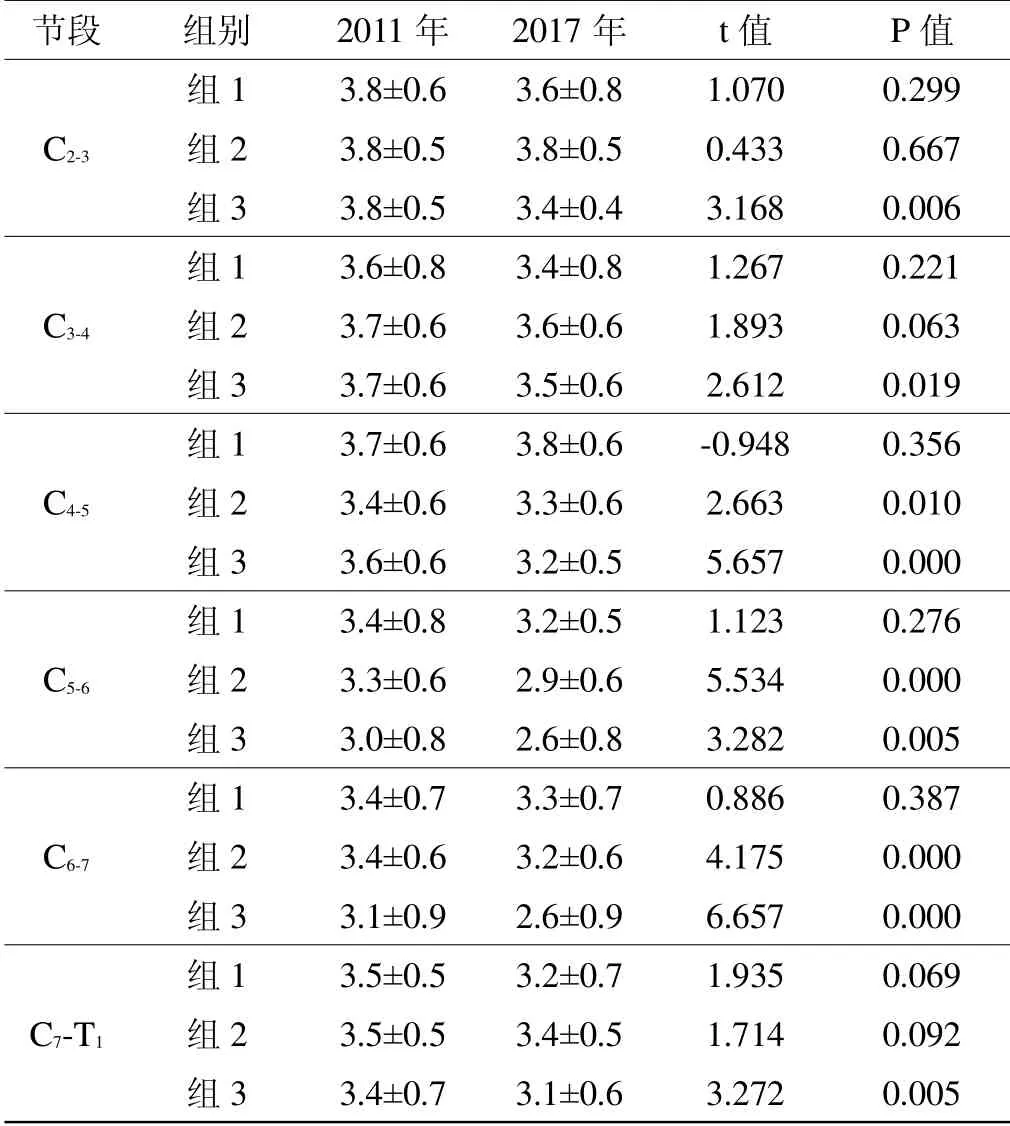

2.4 颈椎各节段椎间隙后缘高度随年龄增长的变化

组1:所有节段两次检查结果之间差异均无统计学意义;组2:C4-5、C5-6、C6-7节段两次检查结果之间差异有统计学意义,其余节段差异无统计学意义;组3:所有节段两次检查结果之间差异均有统计学意义,见表4。

表1 颈椎间隙前缘、中点、后缘高度比较(mm)

表2 颈椎间隙前缘高度前后两次测量结果之间比较(mm)

表3 颈椎间隙中点高度前后两次测量结果之间比较(mm)

表4 颈椎间隙后缘高度前后两次测量结果之间比较(mm)

3 讨论

颈椎作为脊柱活动度最大的区域,支撑着头部的重量,承担着重要的生理功能,是极易发生退变的区域[4]。颈椎间隙主要由椎间盘组成,支持颈椎完成屈伸、侧屈、旋转功能,正常的颈椎间盘高度对于维持颈椎的生物力学特性及正常运动功能起着重要作用。随着年龄增长,颈椎间盘及椎体均不可避免地出现退行性变,主要表现为椎间盘体积、含水量下降,椎间隙前后缘骨赘形成,椎间隙高度丢失,椎间盘突出等[1]。而随着当今社会工作生活方式的改变,颈椎退变呈现低龄化趋势[5],因而了解颈椎间隙高度随年龄增长的变化,有助于早期发现及预防颈椎退行性疾病。同时,颈椎前路手术减压融合时,合适的椎间撑开高度有助于改善预后[6-7],了解颈椎间隙的正常高度水平,有助于做出合理选择。由于颈椎间隙高度受成人个体间身高体重的差异及影像放大率的影响,在不同个体之间比较容易受到干扰,但在同一个体不同年龄之间比较则不受此影响。

本研究结果表明,同一节段的颈椎间隙中点高度>前缘高度>后缘高度,与既往研究一致[3,8]。在20~39岁年龄组,无论是椎间隙前缘、中点还是后缘的高度,前后两次检查结果之间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。提示在40岁之前,椎间隙的退变过程相对稳定或缓慢。在40~59岁年龄组,在C5-6椎间隙中点及C4-5、C5-6、C6-7椎间隙后缘的前后两次检查结果之间比较,差异有统计学意义(P<0.05),表明这个年龄阶段颈椎间隙退变开始加速,以C5-6节段最明显;而在60岁及以上年龄组,颈椎间隙高度随着年龄增长而下降更加明显,呈加速趋势,包括C4-5、C5-6、C6-7椎间隙前缘,C3-4、C4-5、C5-6、C6-7椎间隙中点以及所有节段椎间隙的后缘高度均在前后两次检查结果之间比较,差异有统计学意义(P<0.05)。椎间隙高度主要靠椎间盘维持,成人椎间盘从青春期之后会随着年龄增长开始退变,含水量下降,体积萎缩,进而出现椎间隙高度丢失。其中C5-6椎间盘作为颈椎生理性前凸的顶点,承担着最大的屈伸活动度及负荷,是退变最快、最容易出现椎间隙高度丢失的节段,而邻近的C4-5及C6-7节段则次之[9],这与笔者观察到的结果也是一致的。

颈椎椎体上缘后外侧的钩突与相应上位椎体下缘两侧的唇缘构成钩椎关节,钩椎关节能影响颈椎在伸、屈、左右侧屈、左右旋转6个方向上的运动。在颈椎侧位X线片上,钩突呈扇形位于椎体后上缘1/3。钩椎关节是颈椎各关节中最早出现退变的部位,钩椎关节会随年龄的增长出现明显的骨质增生。颈椎间盘退变常与钩椎关节骨质增生同时存在,椎间盘退变导致钩突部位承受应力增加,增加的应力反复刺激骨组织,加速骨赘形成。由于椎体后上缘钩突部位退变早、容易形成骨赘,因而在颈椎侧位X线片上更容易观察到椎间隙后缘高度丢失甚至椎间孔的狭窄[10]。

磁共振为颈椎间隙退变程度最准确的检查,除了可以测量椎间隙高度,还可以反映椎间盘含水量的多少,以及是否有椎间盘突出[9,11-12],但存在价格较贵、检查时间长等不足,并不适合在无症状人群常规健康体检中推广。颈椎侧位X线片检查简单易行,能准确反映颈椎间隙高度的变化,结合笔者观察到40岁及以上成人颈椎间隙已出现随年龄增长的高度丢失的现象,建议40岁及以上人群常规健康体检时加入颈椎侧位X线片检查,以期早期发现及预防颈椎退行性疾病。本研究尚存在观察间隔时间不够长、纳入受检者数量偏少等不足,在今后的研究中将继续扩大样本量、进行多中心联合研究、延长观察时间,以及按职业等进行亚组分析,以期发现更详尽的中国人群颈椎间隙高度其随年龄增长动态变化的规律,为颈椎退行性疾病的预防和治疗提供更多依据。