环京津贫困带农业劳动力转移对家庭福利水平的影响效应分析

沈映春 杨甜茜 周映玥 黄璜

摘 要:环京津贫困带作为中国十四大集中连片特困地区之一,发展严重滞后,阻碍区域经济一体化。在决胜全面建成小康社会的重要时期,本文以环京津贫困带为研究范围,从微观家庭入手,考察农业劳动力转移对家庭福利水平的影响,对助力脱贫攻坚、促进京津冀一体化进程有重要意义。以阿玛蒂亚森的可行能力理论为基础,采用A-F多维贫困测算方法,从收入、住房、保险、教育四个维度对福利水平进行衡量。得出的结论是,环京津贫困带农业劳动力转移对家庭福利水平有显著的提升作用,但随着家庭贫困程度的加深,边际作用减小;收入与住房维度受影响显著,但保险与教育维度不受影响;家庭农业劳动力转移同时带来负面影响,家人团聚减少、留守儿童与老人的问题亟待解决,后者又反过来制约农业劳动力转移。

关键词:环京津贫困带;多维贫困;农业劳动力转移;家庭福利;影响效应

一、引言

环京津贫困带指环绕北京、天津的贫困地区,集中在河北省的张家口、保定等市,共计32个贫困县,3 798个贫困村,272万贫困人口,是国家划定的十四大集中连片特困地区之一。“环京津贫困带”的概念于2005年亚洲开发银行公布的《河北省经济发展战略研究》首次提出,其范围被界定为承德市的承德、平泉等7县,张家口市的万全、崇礼两区和张北、康保等9县,保定市的涞水、阜平等7县,沧州市的东光、海兴等7县。学术界对此范围界定不太统一,又由于本文涉及的时间跨度较长,为了保证前后的一致性,本文采用2005年亚洲开发银行划定的贫困县范畴。

环京津贫困带严重阻碍京津冀协同发展。国家统计局及《河北经济年鉴》相关数据显示,2016年环京津贫困带的县均GDP仅为北京市、天津市的0.39%、0.56%,城镇居民可支配收入和农村居民人均可支配收入分别为北京市的40.6%、36.8%。正值全面建成小康社会的决胜时期,解决环京津贫困带的贫困问题对于2020年农村人口全部实现脱贫摘帽的目标,有着重要意义。而由于地理原因,该带的农业发展受到的限制较大,因此农业劳动力向外转移逐渐成为趋势。

农业劳动力转移对经济社会发展的影响是双面的。部分学者认为劳动力流动能够缩小收入差距,有助于增加个人收入,缓解贫困问题(Gupta等, 2009; Adams等, 2005;Lutz等,2018)。Kym Anderson(2016)认为中国在过去十年中的飞速发展得益于中国的城镇化和农业劳动力的转移。国内学者分析得出中国农村劳动力流出提高了农村家庭的绝对收入,降低了地区相对贫困率,增加非农部门的劳动收入,有助于国家经济增长(樊士德,2016;张桂文,2018等;常进雄,2019等)。部分学者选取中国具有较强代表性的局部地区(张永丽、王博,2017;李竞博,2018),分析样本数据得出农业劳动力转移显著降低当地贫困发生率。另一方面,也有学者分析农业劳动力转移对地区发展存在负面效应。如认为会带来农村老龄化(M. Skinner 等,2016)、农村空心化(许寝,2018)、农村人力资本存量下降(马林静,2015),农业劳动力流出农业部门也是存在成本的(James,1960),比如不利于現代农业技术的推广和土地利用(狄前防,2017)等,但这些负面影响主要体现在社会问题和农业生产上,对于家庭的福利状况,学术界普遍认为农业劳动力转移起到了正向作用,因此得到假设1:环京津贫困带农业劳动力转移对家庭福利水平有显著的提升作用。

目前学术界普遍采用牛津大学贫困与人类发展中心主任Sabine Alkire和James Foster的多维贫困测量方法:A-F方法(Alkire, 2010)。国内外学者多利用A-F方法测算不同地区贫困的状况,并对贫困维度进行分解,比较不同维度对多维贫困的贡献大小(王小林等,2009;王春超等,2014)。谷宏伟等(2017)认为壮年劳动力流动造成的父母角色缺失会对子女的福利和教育产生消极影响;然而经济条件的改善又对子女教育影响积极。多维贫困测算方法没有将人的主观感受纳入到考察体系中,因此本文结合实地调研进行案例研究,考察农业劳动力转移对家庭成员主观幸福感的影响。已有研究认为长时间离家的劳动力转移显著增加了老年人的孤独感(胡瑛,2010)。基于农业劳动力转移对流出家庭影响的复杂性提出假设2:环京津贫困带农业劳动力转移对家庭不同维度的福利水平影响不同。

本文的贡献主要在于:1. 推动京津冀一体化进程。以往学术界对农业劳动力转移的研究多以全国或个别省区市作为研究对象,针对京津冀一体化背景下的相关研究较为缺乏。本文在京津冀一体化的背景下,以环京津贫困带为研究范围,这对减小京津冀经济发展差距、推进京津冀一体化进程有重要意义。2. 补充维度及维度结合,全方位考察家庭福利水平。前文提及,学界对于家庭福利的关注集中在家庭收入、子女抚养、老年人赡养等,对于政治自由、透明性保证、防护性保障等其他福利维度的衡量、研究较少,缺乏关注。本文补充了其中一些领域的研究。在我国进入新时代、国内主要矛盾转化的背景下,“平衡、充分的发展”成为时代目标。本文以阿玛蒂亚森的可行能力理论为基础,采用A-F多维贫困测算方法,选取收入(经济条件)、住房(防护性保障)、保险(防护性保障)、教育(社会机会)四个维度进行考察。此外,已有研究往往关注农业劳动力转移对单一维度的福利影响,本文将四个维度结合起来,研究农业劳动力转移对不同贫困程度的家庭、不同维度的贫困存在的不同影响。3. 定量定性相结合,增强研究信度。本主题下以往定量研究的论文多使用二手数据,缺乏对数据真实性的检验。本文在进行数据的计量研究的同时,还在北京某河北农民工较为集中的工地进行了初步的走访和线上问卷调查。在得到计量结论后,前往环京津贫困带的深度贫困县涞源县进行实地调研,经过入户走访、政府拜访等,以一手资料和结论检验计量得出的结果,以增强研究的信度。

二、变量选取与案例研究设计

(一)家庭多维贫困识别

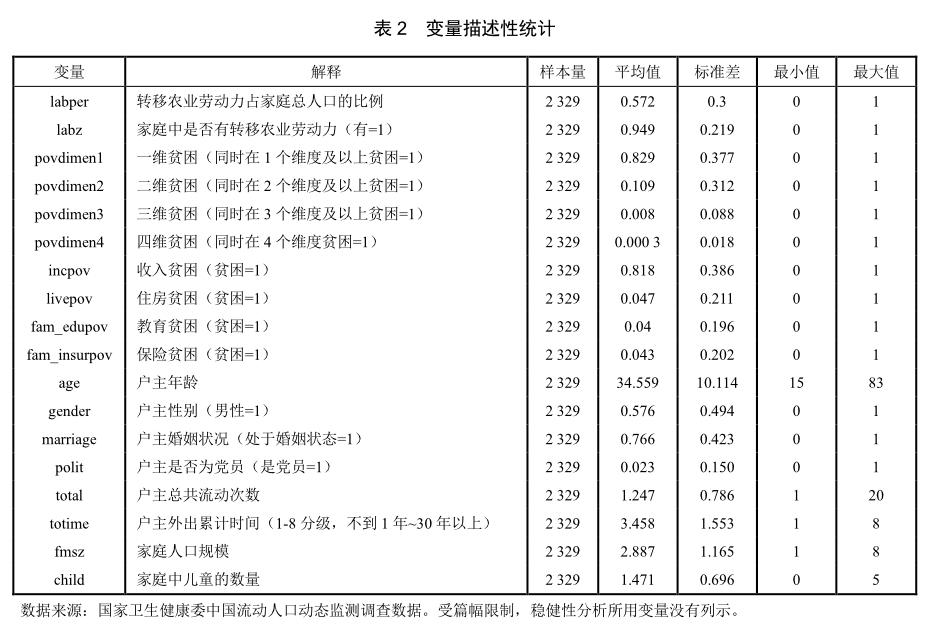

本文的被解释变量为家庭多维贫困状况,采用A-F方法对家庭多维贫困进行识别。A-F方法的核心是“双界限”法识别贫困,第一层界限识别样本在各维度是否被剥夺其可行能力(即是否达到贫困标准),第二层界限通过累计样本被剥夺的维度数识别样本是否为多维贫困。本文所采用的维度和被剥夺临界值,以阿玛蒂亚森提出的五种可行能力为基础,参考Alkire等的多维贫困指数测算案例及国内学者王小林(2009)、郭熙保(2016)、杨艳琳等(2019)对中国多维贫困年的测算,具体维度及被剥夺临界值如表1所示,各指标采取学者普遍采用的等权重。

由于本文对家庭个体的贫困状况进行研究,不涉及地区贫困指数测算,所以仅进行A-F法最核心的贫困识别部分,具体步骤如下:

按照以上步骤完成家庭个体贫困识别。在后文中,将分别取k=1,2,3,4,研究将各维度数定义为贫困线时,数字普惠金融对家庭多维贫困状况的影响,从而考察不同程度贫困受到影响的异质性。

(二)环京津贫困带农业劳动力状况

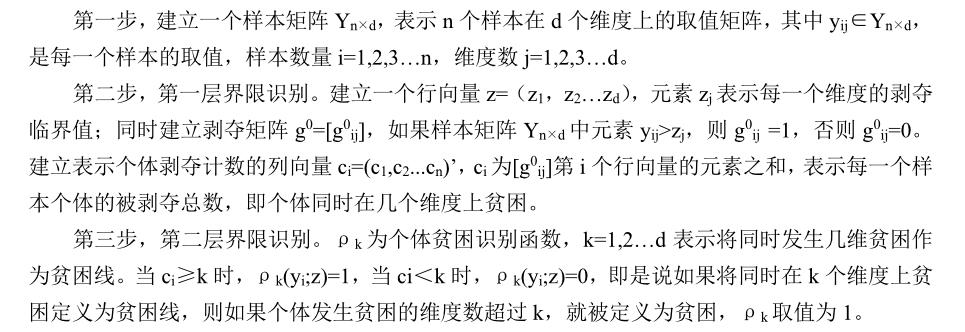

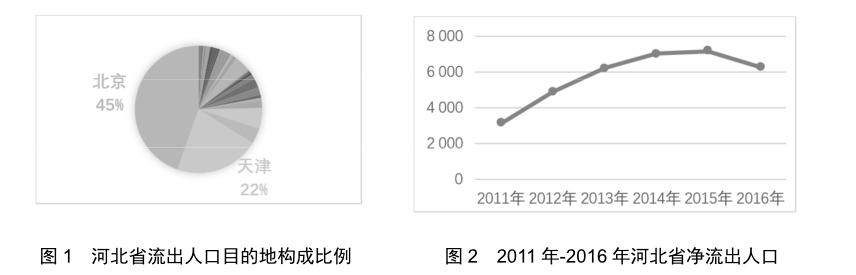

本文的主要解释变量为农业劳动力转移。环京津贫困具有代表性的河北省部分地区位于燕山-太行山脉,生态环境较为脆弱,农业发展受到限制,农业劳动力向外输出进行非农转移逐渐成为趋势。2010年第六次人口普查数据显示,河北省外流人口高达660万,高于全国平均水平,除省内流动外,主要流向北京、天津两地,流向北京人口1 559 016人,占当年总流出人口的45%;流向天津人口754 466人,占总流出人口的22%。如图1所示,京津两地作为流入地占比为67%。2011-2014年,河北省人口净流出呈现增长趋势,2014年之后流出人口明显下滑(见图2),而在河北省的总流动人口中,环京津贫困地区是占比最高的地区之一。由《河北经济年鉴》统计数据计算得出,自2001年至2016年,环京津贫困带平均农业劳动力占比从74.2%下降到56%,其中,2001-2008年,平均每年下降2个百分点,2008-2016年,平均每年下降1个百分点。从微观家庭数据来看,中国流动人口监测调查数据显示,在环京津贫困县集中的保定、承德等市的家庭样本中,2016年94.9%的家庭存在农业劳动力转移的现象,转移农业劳动力占家庭总人口的比重平均为57.2%(见表2)。

(三)控制变量

本文的控制变量分为两类,一类是家庭一般特征的控制变量:家庭人口规模、家庭儿童数量、户主性别(男性=1)、户主年龄、户主婚姻状况(在婚=1)、是否为党员(是党员=1),另一类是家庭与农业劳动力转移相关的控制变量:户主总共流动次数、户主外出流动累计时间(1-8分级,不到1年~30年以上)。控制变量的选取参考杨艳琳等(2019)。

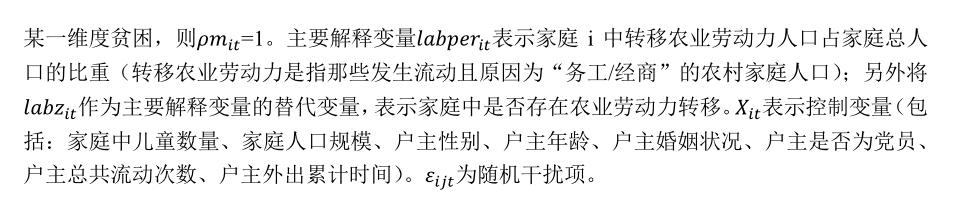

(四)数据来源与描述性统计

本文的数据来源于中国流动人口动态监测调查数据(China Migrants Dynamic Survey,简称CMDS)。本文以2016年河北省a卷数据库为样,从中选取环京津贫困县集中的地级市(保定、承德、张家口等)的农村样本家庭,剔除缺失值后,最终得到2 329个截面数据。变量的描述性统计如表2所示。此外,在稳健性检验中的样本替换检验,所用数据来源于北京大学中国社会科学调查中心“中国家庭追踪调查(CFPS)”数据库,选取2012、2014、2016、2018年CFPS成人及家庭数据库,由于CFPS为样本追踪调查,从而构建平衡面板数据,剔除无效样本与缺失值后,每一年有8 480个样本家庭,共计33 920个观测值。

(五)涞源调研案例分析

为佐证以上结论,本文进一步采用案例研究的质性研究方法,以“解释性”为研究目的,研究家庭农业劳动力转移与家庭福利水平变化之间的因果关系。对环京津贫困带的涞源做深入调研。涞源县作为深度贫困县,是河北省计划最后一批脱贫的县区之一,且涞源县有大量农民集中在京津地区务工。调研以发放调查问卷和家庭访谈形式进行,通过在涞源县扶贫办及就业局的调研,获取涞源县贫困人口、外出务工人员数量、贫困户社会保障状况等一手资料;并选取牌坊村、石道沟村两个深度贫困村的农户作為案例研究的重点,截至2017年底,建档立卡贫困户两村合计317户,743人。对两个村存在家庭成员外出务工情况且具有不同程度贫困的家庭(已脱贫户、一般贫困户、低保户、五保户)进行访谈,了解家庭成员外出务工前后家庭的变化,并横向对比外出务工情况不同的家庭之间在生活境况上的差异,探求农业劳动力转移对家庭福利的影响。

三、农业劳动力转移对多维贫困的影响

(一)模型设定

在上述对家庭多维贫困的识别中已知,被解释变量为虚拟变量,因此建立二值选择模型如下:

(二)回归结果分析

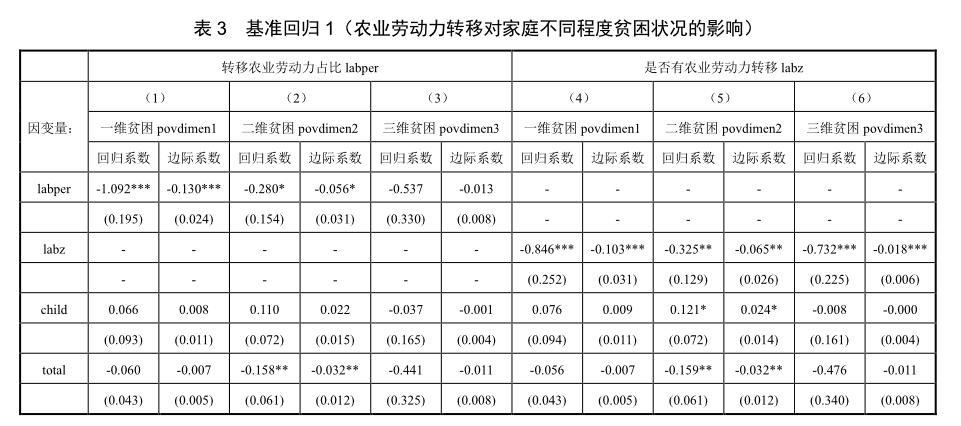

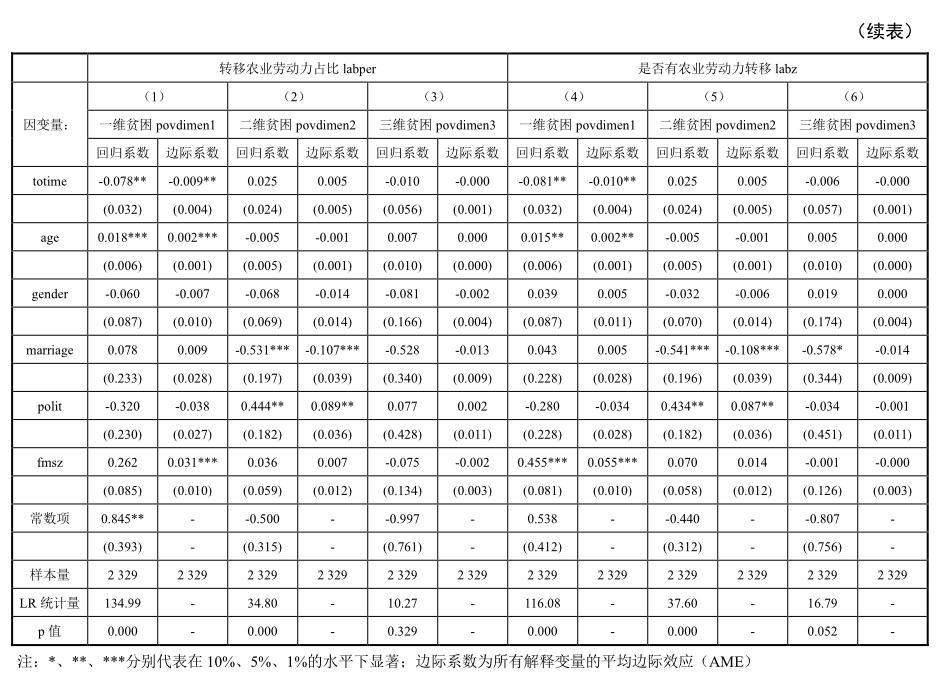

进行面板probit模型回归,作为本文的基准回归,结果如表3所示。需要说明的是,由于同时在四个维度发生贫困的家庭样本仅存在一例,极端情况的参考价值较小,所以没有进行回归分析。其他除三维贫困以外,所有回归结果显示LR统计量的p值均为0,说明方程整体显著。(1)(2)(3)报告解释变量为labper时的回归结果:一维贫困的回归中,边际系数为-0.13,在1%的水平下显著;在二维贫困的回归中,边际系数为-0.056,在10%的水平下显著;对三维贫困的回归,系数不显著。表明环京津贫困带家庭中转移农业劳动力占比提高,家庭处于一维和二维贫困的概率分别下降13%、5.6%。(4)(5)(6)报告解释变量为labz时的回归结果,与labper的回归结果相似,整体边际系数为负,但随着贫困维度数增加(贫困加深),边际系数的绝对值变小,影响减弱。根据以上结果,可以初步得出结论:1. 环京津贫困带上有转移劳动力的家庭比没有转移劳动力的家庭贫困发生率要低;转移劳动力在家庭总人口中占比越高,发生贫困的概率越低。2. 从异质性分析的角度,贫困程度越深的家庭,农业劳动力转移对家庭贫困状况的边际影响越小。假设1成立。

分析其原因在于:环京津贫困带农业劳动力转移主要通过增加农民家庭收入从而缓解多维贫困状况。主流观点认为,农业劳动力转移的动力来源于部门之间的收入差异(Harris等,1970)。环京津贫困带农业劳动力转移主要通过增加农民家庭收入从而缓解多维贫困状况。一方面,由于农业劳动力向二、三产业转移,可有效增加单位劳动力单位劳动时间的收入,中国人民银行的数据调查显示,近年来中国农村家庭收入中有65%来自外出务工人员的收入;另一方面,劳动力的非农转移为农用土地流转提供了前提,而农用土地流转的结果是农业规模化经营,在掌握现代农业技术的条件下,实现农业现代化从而提高农民收入,农业现代化有助于社会人道主义的实现,对贫困农民生产力的提高、收入的增加起到关键作用。(林毅夫,2002)

(三)案例佐证一

初步结论1(即家庭农业劳动力转移显著降低贫困发生率)在案例研究中得到佐证。案例研究采取纵向与横向对比两种方式:1.纵向比较某一家庭在发生农业劳动力转移前后家庭福利水平发生的变化。问卷统计数据显示,50%以上的受调查者认为,其外出务工后,家庭在经济水平、住房条件、医疗条件及社会保障方面有所改善,其中经济水平及医疗条件改善较为明显。2. 横向比较各个家庭的基本情况,没有农业劳动力转移的相比其他存在劳动力转移的家庭,贫困程度更深;同时比较同村家庭,农业劳动力转移人口占家庭规模比重越高的家庭,贫困程度越低,或成为已脱贫户,且县城家庭的转移比例较高于农村家庭。除横纵向比较分析以外,从涞源县扶贫办及就业局提供的文献资料来看,截止到2019年1月,涞源县共计152个贫困村,总贫困人口共计105 084人,其中60.53%没有劳动能力,外出务工的转移农业劳动力仅占1.26%,表明绝大多数贫困群体没有发生农业劳动力转移,且涞源县的一項重点扶贫政策是“务工奖补”,通过为外出务工人员提供路费报销等方式鼓励贫困人口外出务工,脱贫致富,从侧面印证了农业劳动力转移对贫困的缓解作用,从而提高了家庭的福利水平。

四、农业劳动力转移对各维度的影响

(一)回归结果分析

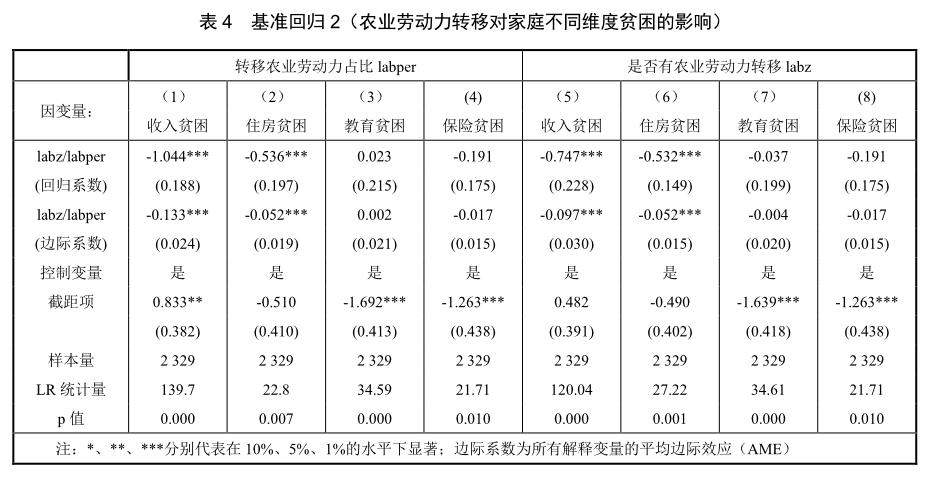

下面考察环京津贫困带家庭农业劳动力转移对不同维度贫困状况的影响,回归结果如表4所示。主要解释变量为labper和labz时,回归结果基本一致:对收入贫困和住房贫困的边际系数,在1%的水平下显著为负。以主要解释变量labper为例,转移农业劳动力占家庭总人口比重每增加1%,家庭处于收入贫困和住房贫困的概率分别下降13.3%、5.2%;但两个主要解释变量均对教育贫困和保险贫困的影响不显著。假设2成立,环京津贫困带农业劳动力转移对家庭不同维度的福利水平影响不同,与收入紧密相关的收入与住房维度受到正面影响,而教育维度与保险维度受影响不显著。

分析回归结果的原因,如前文所述,农业劳动力转移主要通过增加家庭收入缓解贫困,收入维度的贫困会最直接地得到缓解,随着家庭经济水平的提高,住房条件也会在较短时间得到改善。相比而言,教育和保险维度的贫困很难在短期因为收入的增加而得到缓解。首先,教育维度的贫困是指家庭中有任何一名成人没有完成小学阶段的教育,但农业劳动力转移至多通过改善家庭经济状况从而影响下一代的受教育程度,所以对教育贫困没有显著影响。其次,保险维度的贫困之所以受影响不显著,一是因为贫困人口一般主动参保动力较低,因其在短时间无法看到成效,且参保需要支付保费,如果无法实现理赔,反而会减少家庭财富拥有量(杨艳琳等 2019);二是因为大部分贫困户所享受的保险保障是含在扶贫政策中的,比如农业合作医疗保险,这些保险保障均由国家精准落实,并非是家庭农业劳动力转移后收入增长,继而主动参保。

(二)案例佐证二

通过案例研究佐证收入与住房维度的贫困受影响显著的结论。问卷统计结果显示,在发生农业劳动力转移之前家庭平均总收入为14 750元,而之后平均总收入变为29 250元;转移之前家庭平均总支出为19 500元,而转移后平均总支出为34 750元。同时,随着家庭经济水平的提高,住房条件也会在较短时间得到改善,因为当人们积累一定财富后获取自有住房的需求一般是较为迫切的。以涞源县出租车司机的案例为例,司机师傅本人曾在北京市打工8年,去年为照顾老人孩子返回涞源县,由于在北京打工一个月有4 000-5 000元的工资,有一定的积蓄后,第一时间便在涞源县贷款购买住房,两年前举家从村搬到县城。

五、计量模型稳健性分析

(一)内生性问题及工具变量法

基准Probit回归可能存在内生性问题:一、农业劳动力转移与家庭多维贫困状况存在反向因果。贫困状况相对较轻的家庭,可能导致存在外出务工的家庭成员可能性越高。二、Probit回归中可能存在遗漏变量的问题。基于以上原因,本文采取工具变量法缓解内生性问题。

本文参考尹志超等(2019)的做法,认为家庭内部对某一问题的决策可能受到同一社区其他家庭的影响,因此选取同一样本点(社区)其他家庭转移农业劳动力占比的平均值other_avlabper作为工具变量。首先,该工具变量与主要解释变量高度相关,即同一社区其他家庭成员存在外出务工的情况越多,该家庭越有可能存在农业劳动力转移的情况。2016年河北省流动人口动态监测数据显示,环京津贫困带农村人口的转移劳动力中有48.57%是通过同乡、亲戚朋友等亲缘关系获得工作的,在实地考察过程中我们发现,工地的某一施工队成员经常存在“群聚性”特征,他们大多来自同一个县城,甚至同一个村,均通过同村老乡相互介绍才得以在外谋职,由此可以认为某一家庭的农业劳动力转移状况与同一社区其他家庭有较高的相关性。其次,工具变量具有外生性,某家庭贫困与否不会直接受到其他家庭农业劳动力转移的影响,某家庭贫困状况更不会反过来对其他家庭产生影响,工具变量仅能够通过影响主要解释变量这一唯一途径对被解释变量产生影响,符合排他性约束,因此认为该工具变量具有较强的外生性。

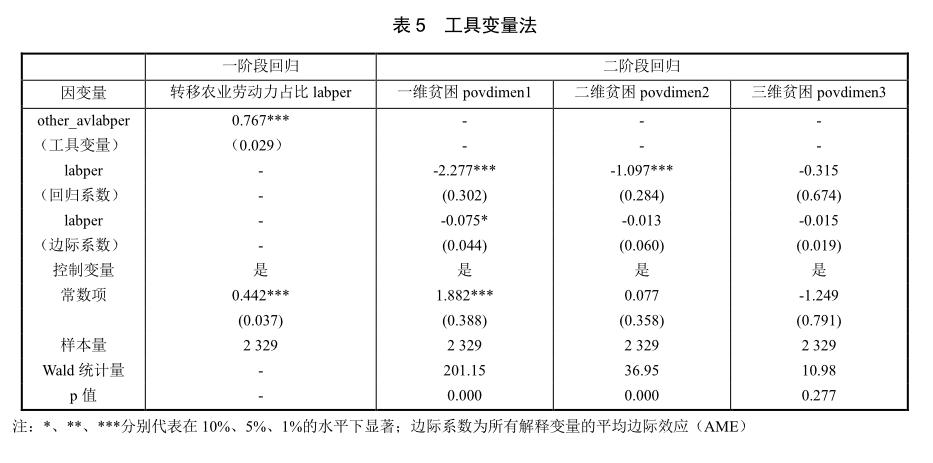

采用工具变量法,加入全部控制变量进行回归,结果如表5所示。第1列汇报的是工具变量法的第一阶段回归结果,显示工具变量与主要解释变量高度相关,在1%的水平下显著,且为正向关系,证明同一社区其他家庭转移农业劳动力平均占比越高,该家庭转移农业劳动力占比就越高。2-4列显示工具变量法的二阶段回归结果,所有回归的Wald内生性检验中,拒绝主要解释变量是外生变量的原假设,且工具变量法回归结果使得边际系数的影响变小,证明主要解释变量存在内生性问题,采用工具变量做法恰当。工具变量法回归结果显示,家庭转移农业劳动力占比增加对降低一维贫困和二维贫困的发生概率有显著作用,对三维贫困的影响不显著,与基准回归结果保持一致。

(二)多角度稳健性检验

为了保证上述回归结果的可靠性,下面从变量、样本、模型三种方式的替换对结论进行检验。

首先,变量替换。前文进行基准回归时,使用二值变量家庭是否存在农业劳动力转移labz替换原解释变量,如前文所述,替换变量后回归结果与原解释变量回归结果一致。

其次,样本替换。本文采用CFPS家庭微观数据库,构建2012、2014、2016、2018年河北省面板数据,样本观测值为2 073。采用面板Probit回归,回归结果为存在外出打工的家庭,其多维贫困发生概率显著低于没有外出打工成员的家庭。

最后,模型替换,采用logit模型与线性概率模型对原样本进行回归。结果均显示农业劳动力转移对一维贫困的发生在1%水平下存在显著的降低作用,随着贫困维度的增加,显著水平和边际影响都有所下降;且均对收入贫困与住房贫困影响显著,对另外两个维度的贫困影响不显著。

因此经过稳健性检验,可以确定本文实证研究得出的结论:环京津贫困带农业劳动力轉移能够显著降低家庭发生贫困的概率,贫困程度越深的家庭,农业劳动力转移对家庭贫困状况的边际影响越小;农业劳动力转移能显著降低收入维度和住房维度的贫困发生率,但对教育贫困与保险贫困影响不显著。

受到二手数据的限制,计量部分没有考察农业劳动力转移对家庭在医疗健康、主观生活满意度、子女抚养、老人赡养等方面的影响。这在我们实地调研中予以补充。在医疗健康方面,如前所述,绝大多数贫困户都享受新农合医疗保险,报销比例较高;涞源县较好的医疗现状主要得益于扶贫政策与卫生建设等政府行为,与家庭内部农业劳动力转移带来的收入增加关联较小。在主观生活满意度方面,问卷统计结果显示,在农业劳动力转移后,40%的被调查者对未来生活的满意度提高(其他认为没有变化),60%的被调查者对未来生活更有信心,但与家人团聚的频率明显减少,绝大多数被调查者在外出打工后变为每年团聚1-2次。实地调研情况也是如此。农业劳动力转移带来的家人团聚的减少,使得家庭成员的主观幸福感下降。而子女抚养与老人赡养问题又反过来限制了农业劳动力的转移。

六、结论与政策建议

本文研究结论是:(1)环京津贫困带农业劳动力转移对家庭福利水平有显著的提升作用,但随着家庭贫困程度的加深,边际作用减小;(2)收入与住房维度受影响显著,但保险与教育维度不受影响;(3)家庭农业劳动力转移同时带来负面影响,家人团聚减少、留守儿童与老人的问题亟待解决,后者又反过来制约农业劳动力转移。

2020年是决胜全面建成小康社会的关键时期,本研究对中国脱贫攻坚的启示在于:应当促进农业劳动力转移。农业劳动力外出务工及向外迁移,是现阶段实现脱贫攻坚、避免返贫的重要途径。然而同时需要注意到应当如何保障转移的农业劳动力及其家庭权益。

1. 政府牵头鼓励外出务工。脱贫攻坚的引导者是政府。劳动力流动虽然是农业人口自发的行为(官永彬 ,2005),然而政府的鼓励措施能够发挥促进作用,减轻外出务工者的成本负担。鼓励措施具有极强的保障性功能,能够帮助外出务工者减少后顾之忧,因此非常重要。鼓励措施丰富多样,应当根据当地实际进行实施。例如,河北省涞源县脱贫办对外出务工者进行补贴,报销往返车票,鼓励青壮劳动力外出务工。

其次,通过人力资本投资,增强农民的挣得能力。从微观角度而言,对贫困家庭来说,收入与住房的紧迫程度高于教育和保险。由于个人拥有的资源有限,因此政府应当在教育及保险上注入资源。政府应当建立技能培训体系,通过培训提高劳动力的挣得能力。此外,就未转移的农村劳动力而言,需要进一步提升义务教育的质量;就进城务工的农村劳动力而言,应当保障农民工子弟接受到与城市学生相同水平的义务教育的权利。

2. 健全针对转移劳动力的劳动保障体系。农民工就业不稳定,与此相关的户籍问题、城市高生活成本等都制约了农民工的经济收入增长与福利保障。为此,应当打通农业劳动力转移的通道并建立配套保障体系。新时期的农业劳动力转移不应当仅保证部门间流动的畅通,更应当取消户籍限制,提高转移劳动力的身份认同。通过建立配套的劳动保障体系,确保农业劳动力能够在非农业部门更好地立足并享受公平待遇,逐步建成城乡一体化的劳动力市场。

参考文献:

[1] 阿玛蒂亚·森. 以自由看待发展[M].北京.中国人民大学出版社,2013

[2] 阿玛蒂亚·森. 贫困与饥荒[M].北京.商务印书馆,2019

[3] 狄前防. 农村劳动力转移对我国现代农业负面影响的问题研究[D].中共中央党校,2017.

[4] 常进雄,朱帆,董非.劳动力转移就业对经济增长、投资率及劳动收入份额的影响[J].世界经济,2019,42(07):24-45.

[5] 樊士德,江克忠.中国农村家庭劳动力流动的减贫效应研究——基于CFPS数据的微观证据[J].中国人口科学,2016(05):26-34+126.

[6] 官永彬. 中國农村劳动力转移对农民的收入效应研究[D].西南农业大学,2005.

[7] 谷宏伟,吴华倩.中国农村劳动力流动对儿童义务教育的影响——基于CFPS数据的经验研究[J].财经问题研究,2017(03):91-98.

[8] 郭熙保,周强.长期多维贫困、不平等与致贫因素[J].经济研究,2016,51(06):143-156.

[9] 胡瑛. 农村家庭劳动力转移对老年人的影响[D].南京农业大学,2010.

[10] 李竞博.贫困地区人口外流的家庭及社会经济效应探析——以燕山—太行山和黑龙港流域农村贫困地区为例[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2018,43(05):134-142.

[11] 林毅夫. 经济能否成功转型 农业现代化是关键[N]. 中华工商时报,2018-05-29(003).

[12] 马林静. 农村劳动力资源变迁对粮食生产技术效率的影响研究[D].华中农业大学,2015.

[13] 王春超,叶琴.中国农民工多维贫困的演进——基于收入与教育维度的考察[J].经济研究,2014,49(12):159-174.

[14] 王小林,Sabina Alkire.中国多维贫困测量:估计和政策含义[J].中国农村经济,2009(12):4-10+23.

[15] 许寝. 农村空心化对精准扶贫的影响及对策研究[D].江西财经大学,2018.

[16] 杨艳琳,付晨玉.中国农村普惠金融发展对农村劳动年龄人口多维贫困的改善效应分析[J].中国农村经济,2019(03):19-35.

[17] 尹志超,张诚.女性劳动参与对家庭储蓄率的影响[J].经济研究,2019,54(04):165-181.

[18] 张桂文,王青,张荣.中国农业劳动力转移的减贫效应研究[J].中国人口科学,2018(04):18-29+126.

[19] 张荣.供给侧结构性改革下我国农业劳动力转移的扶贫路径探寻[J].农村金融研究,2019(03):71-76.

[20] 张永丽,王博.农村劳动力流动减贫效应的实证研究——基于甘肃省农户的调查[J].人口学刊,2017,39(04):60-70.

[21] Adams R H , Page J . Do International Migration, Remittance Reduce Poverty in Developing Countries[J]. World Development, 2005, 33(10)

[22] Gupta, Sanjeev & Pattillo, Catherine A. & Wagh, Smita, 2009. "Effect of Remittances on Poverty and Financial Development in Sub-Saharan Africa," World Development, 37(1): 104-115

[23] Harris J R , Todaro M P . Migration, Unemployment & Development: A Two-Sector Analysis[J]. American Economic Review, 1970, 60(1):126-142.

[24] James G. Maddox. Private and Social Costs of the Movement of People Out of Agriculture[J]. American Economic Review, 1960, 50(2): 392-402.

[25] Lutz H , Todd S . Human Capital and Development Accounting: New Evidence from Wage Gains at Migration*[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2018(2):2.

[26] M. Skinner and N. Hanlon (Eds). Ageing resource communities: new frontiers of rural population change, community development, and voluntarism[J]. London and New York, 2016

[27] Kym Anderson. Urban household subsidies and rural out-migration: the case of China[J]. Adelaide: Communist Economies, 2016

[28] Sabina Alkire, James Foster. Counting and multidimensional poverty measurement[J]. Journal of Public Economics,2010,95(7).

Analysis of the Impact of the Transfer of Agricultural Labor Forces on the Family Welfare Level in the Beijing-Tianjin Poverty Belt

SHEN Ying-chun YANG Tian-xi ZHOU Ying-yue HUANG Huang

Abstract: This paper uses the Beijing-Tianjin poverty zone as the research scope, and starts from micro-family to investigate the impact of agricultural labor transfer on the level of family welfare. Based on Amartyason s ‘viable abilitytheory, the A-F multidimensional poverty measurement method is used to measure the welfare level from the four dimensions of income, housing, insurance, and education. The conclusion is that the transfer of agricultural labor forces in the Beijing-Tianjin poverty zone significantly improves the level of family welfare, but as the level of family poverty deepens, the marginal effect decreases; the dimensions of income and housing are significantly affected, but insurance and education Dimensions are not affected; the transfer of family agricultural labor forces also brings negative effects. The problems of reduced family reunification and left-behind children and the elderly need to be resolved, which in turn restricts the transfer of agricultural labor forces.

Keywords: Beijing-Tianjin poverty belt; multidimensional poverty; agricultural labor transfer; family welfare; effect

〔執行编辑:刘自敏〕