寒地城市儿童不同季节住区户外活动特征及空间规划启示

冷 红

高竹青

袁 青*

1 背景

2~6周岁处于儿童发展的早期阶段,进行户外活动是此阶段儿童身体和心理健康成长的重要条件[1-2]。户外的阳光不仅能促进儿童自身合成维生素D以强健骨骼,紫外线的杀菌作用还能增强儿童免疫力;户外活动在提高儿童运动能力、平衡能力和协调性的同时还能预防儿童肥胖的发生。进行户外活动能避免儿童因精力过剩产生的注意力不集中、烦躁、焦虑等心理状态;户外的自然元素因具有无限种玩耍的可能性可以引起儿童的好奇心,培养其发散思维和创造力;在户外发生群体活动的过程中,儿童还可以学习如何对事情做出判断、解决问题等基本生活技能[3-5](图1)。教育部颁布的《儿童学习与发展指南》建议儿童每天的户外活动时间一般不少于2h,但目前中国的儿童普遍缺乏户外活动,超重肥胖、近视率居高不下、心肺功能低下等健康问题堪忧[6]。

季节会影响儿童的户外活动特征[7-8],其决定权超过了可达性等可改变的障碍[9],国外大量与儿童户外活动特征和影响因素相关的研究都将季节作为协变量讨论[10]。已有研究表明通过空间设计应对,有可能将不同季节的气候变为儿童户外玩耍的促进因素[11],但目前有关空间如何回应不同季节儿童的户外活动特征仍缺少系统分析。寒地城市不同季节的气候条件、景观元素、设施器械都会产生深刻变化,进而影响儿童活动。暖季节气候较温和,儿童户外活动类型丰富且时间较长;过渡季节气温较低但仍有相当一部分儿童在户外活动;冷季节漫长严寒,儿童由于体质相对较弱,对寒冷空气更加敏感,对出行环境条件、空间可达性的要求都较高[12],更多地被要求在室内玩耍。

由于儿童的活动范围和能力有限,住区成为他们户外活动最重要的空间载体。已有学者对儿童对住区空间的需求及偏好、与儿童相关的住区设计或评价体系的建构[13-14]等方面进行了研究,但目前有关住区中儿童的活动特征如何指导空间设计的研究相对较少。寒地城市住区在儿童户外活动空间的布局和设施的配置等方面仍存在问题[15],有必要通过加强住区空间设计来为儿童创造全季节友好的户外活动环境。因此本文选择了寒地城市哈尔滨的典型住区研究儿童不同季节的活动特征,旨在提高寒地城市住区的设计质量,促进儿童在所有季节进行户外活动,帮助儿童健康成长。

2 调研方案设计

2.1 典型住区选择

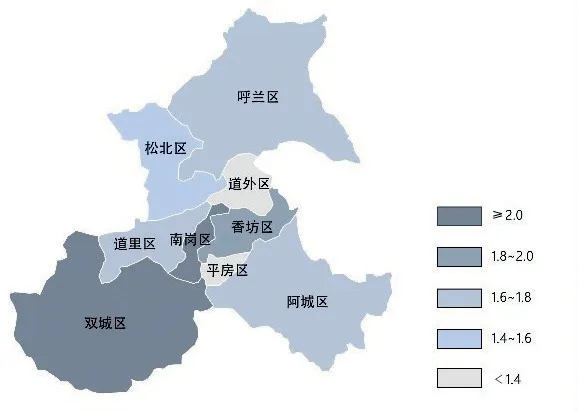

哈尔滨市地处严寒气候区,全年月平均气温最大差值42.9℃,适合不同季节的研究。2017年哈尔滨市区有2~6周岁儿童约10万人,其中靠近中心城区的南岗区、香坊区、道里区2~6周岁儿童率较高[16](图2)。在国内市场占有量最大、信息最全面的百度地图开发者平台上通过数据爬取获得了与儿童相关的POI数据,加以清洗和筛选后导入Excel三维地图,通过热力图形式进行可视化表达(图3),在POI密度较高的位置附近选择调研住区,经实地调研,最终选取中北春城、恒祥城和欧洲新城3个住区(表1)开展调查研究。

2.2 调研时间选择

哈尔滨市季节可根据人体热舒适的偏热、舒适、舒适偏冷、偏冷范围划分为暖季节(7—8月)、舒适季节(5、9月)、过渡季节(4、10月)、冷季节(11—次年3月)[17],由于舒适季节气候宜人,不需要特殊的空间设计满足儿童的季节性要求,本文对暖季节、过渡季节和冷季节3类进行研究。由于入园儿童工作日主要在幼儿园内活动,调研日期均选取天气晴好的周六和周日,对其他天气的儿童活动情况主要通过访谈的形式了解,在暖季节2018年8月11、12、18日,过渡季节2018年10月13、20、21日,冷季节2019年1月5、6、12日,共9d展开调研。调研时长包含儿童一天的活动周期,即暖季节和过渡季节的8:00—18:00,冷季节的9:00—17:00。

2.3 调研方法

本研究应用了4种调研方法。第1种为问卷调查,内容包括不同季节户外活动儿童的人口属性和活动特征,由于儿童表达能力有限,问卷由对儿童活动了解准确的看护人填写。3个住区各发放问卷90份,共计发放问卷270份,回收270份,其中有效问卷268份,占总数的99.3%,符合相关统计要求。第2种为访谈,由于2~6岁儿童的活动位置选择一定程度上由家长决定,随机在3个住区的儿童家长中抽取访问对象,了解家长对住区活动空间的评价。第3种为微气候实测,测试仪器具体参数见表2,仪器根据儿童身高较低的特点架设在距地面0.9m处,每0.5h记录一次各测点的数据。第四种为行为观察统计,每0.5h对3个住区内活动的儿童数量、项目和所在场地类型进行一次记录。

图1 户外活动对儿童健康影响示意(作者改绘自参考文献[4、5])

图2 哈尔滨市区2~6周岁儿童率分布

图3 儿童相关POI热力图

3 不同季节儿童户外活动特征及其与住区空间的关系

3.1 不同季节儿童户外活动特征

3.1.1 人群特征

4~6岁儿童在不同季节的户外活动儿童中所占比例都较高,2~4岁儿童户外活动更易受到季节影响。暖季节户外活动儿童中2~4岁占47.8%,4~6岁占52.2%;过渡季节2~4岁占43.3%,4~6岁占56.7%;冷季节2~4岁占18.2%,4~6岁占81.8%。2~3岁儿童会更多地受到其生理条件限制,外出行为受季节变化影响更大;因交往范围突破家庭圈子的局限,且看护人普遍鼓励儿童去结交新朋友,4~6岁儿童在各个季节的调研中所占比例都相对较高。每个儿童平均有1.2个监护人,77.8%为祖父母,活动儿童来自于本住区的占95.1%。

3.1.2 活动类型

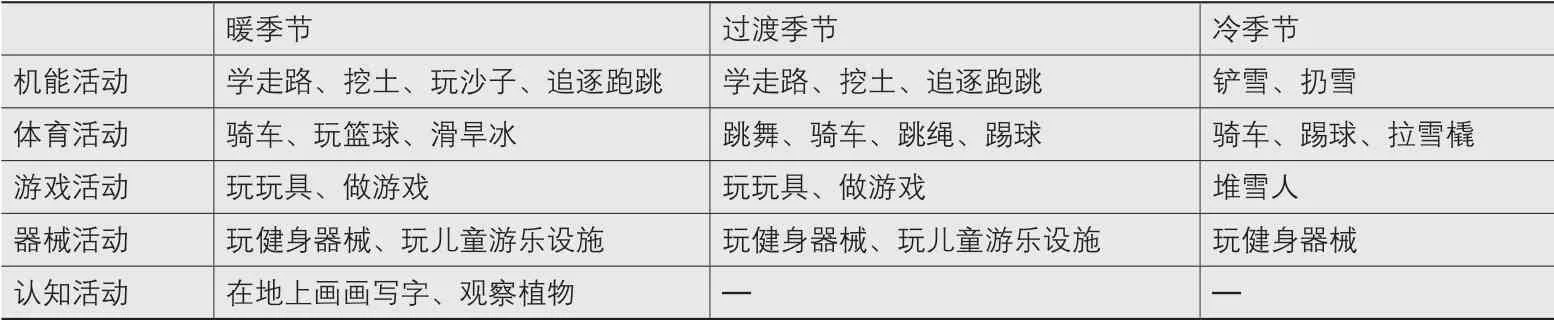

将儿童的活动按性质和交往方式进行分类(表3、4),并统计不同季节每类活动所占比例(表5)。暖季节儿童发生活动的性质最丰富,舒适的环境、生动的景观元素能吸引儿童发生其他季节很少发生的学习认知活动;过渡季节大多数住区不再提供多彩的植物供儿童观察,活动器械变得冰冷潮湿,儿童活动以机能和体育活动为主;冷季节住区景观元素变化很大,冰雪取代植物成为新的吸引点,儿童主要发生机能活动。暖季节儿童的个体交往和群体活动都能较好地开展,但过渡季节和冷季节受到儿童数量、活动性质的限制,群体活动不易开展。

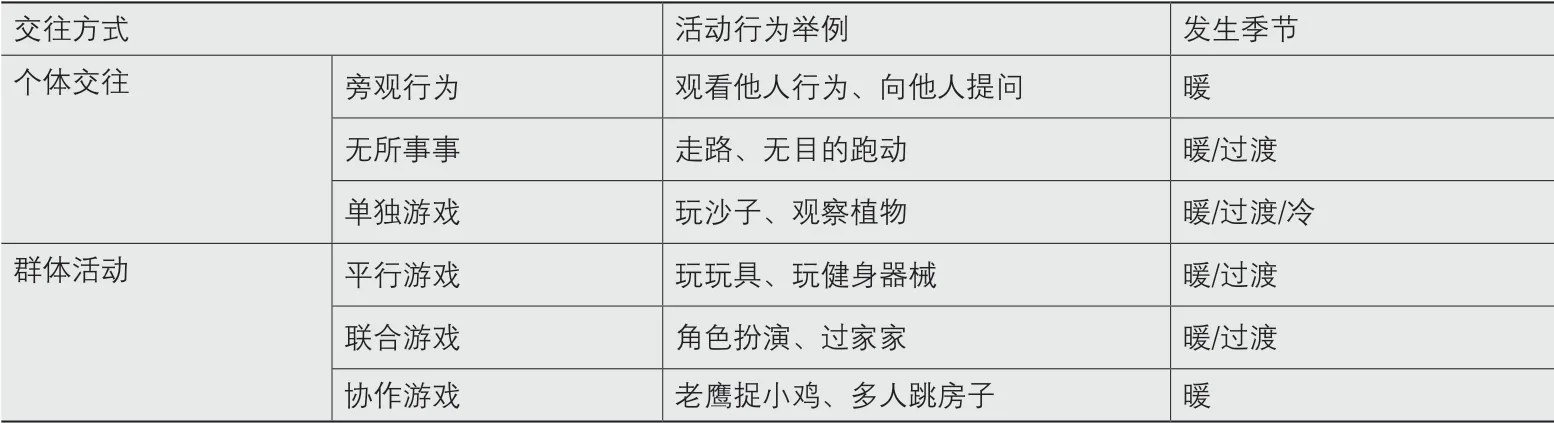

表1 调研住区基本情况

表2 测试仪器及主要参数

3.1.3 活动时间分布

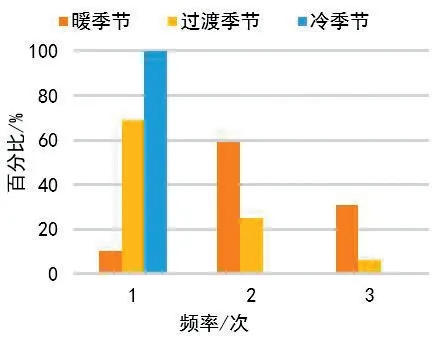

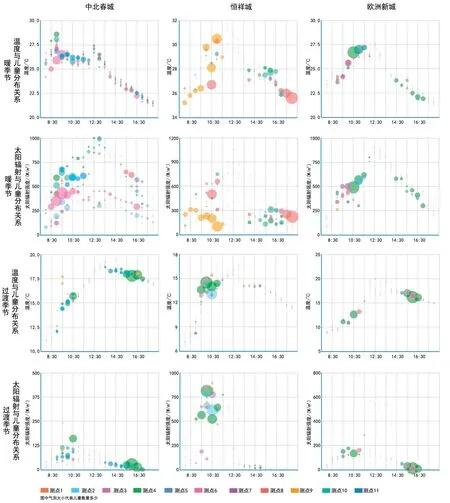

对各季节住区内不同时段进行户外活动的儿童数进行统计(图4),发现儿童进行户外活动的时间受个人习惯的影响很大,因2~4岁儿童一般午睡2h,4~6岁儿童一般午睡1.5h,中午外出活动的儿童较少。暖季节基本全天都有儿童在住区内活动,中午相对较少;过渡季节儿童活动较明显地集中在9:30—10:30和15:30—16:30;冷季节仅在9:30—12:00和14:00—15:00有儿童活动。暖季节4~6岁儿童大部分的单次活动时长在2h以上,一天外出活动2~3次,总活动时长4~6h;2~4岁儿童大部分单次活动1~2h,一天外出1~2次,总活动时长2~4h;过渡季节儿童大部分单次活动时长为1~2h,一天外出1~2次,总活动时长1~3h;冷季节儿童大部分单次活动时长在1h以内,一天1次(图5、6)。

3.1.4 活动空间分布

儿童居住位置与日常发生户外活动场所间的距离在不同季节差异显著,暖季节大于500m,距离不会约束儿童的住区活动;过渡季节在500m以内,基本覆盖整个住区;冷季节一般不超过200m,儿童在5min步行范围内的组团或宅前绿地活动。

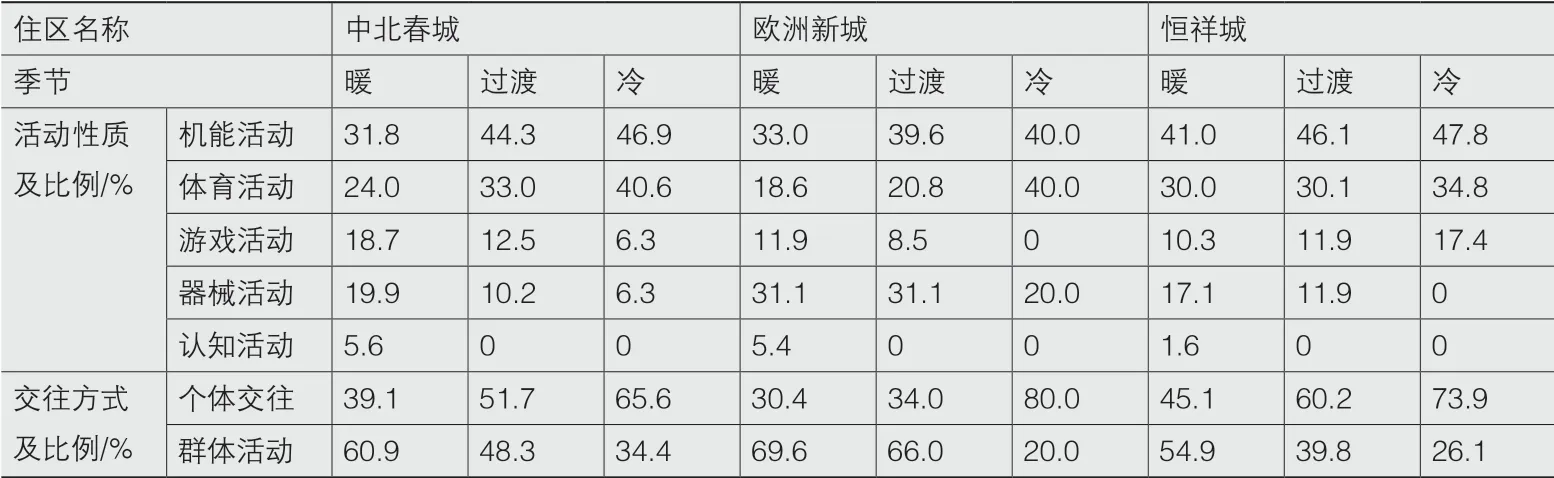

不同季节儿童在不同类型场地的空间分布存在差异,儿童的户外活动主要发生在各住区的5类场地中(表6),通过统计各类型场地中活动的儿童比例(表7)可知,暖季节儿童主要分布在景观要素场地、器械活动场地、硬质广场活动,过渡季节景观要素场地和仅含有健身器械的器械场地儿童分布明显减少,儿童主要分布在设有儿童活动设施的器械场地、硬质广场、软质广场活动,冷季节含有水池的景观要素场地能提供干净的雪堆供儿童玩耍,儿童主要分布在有水池的景观要素场地和硬质广场活动。

3.2 不同季节儿童活动特征与住区空间的关系

3.2.1 场地类型影响儿童不同类型活动的开展

图4 不同季节住区不同时段户外活动儿童数

图6 儿童一日户外活动频率

由于不同住区所含场地类型不同,儿童参与不同类型活动的比例也存在差异(图7)。暖季节儿童在景观要素场地能开展除器械活动外所有性质的活动,较容易开展群体活动;器械活动场地很受欢迎;构筑物场地有少量儿童开展机能和体育活动,更多是作为看护人的休息场所;硬质活动场地可支持不同性质和交往方式活动的开展;软质广场上开展游戏活动的儿童较多。过渡季节在景观要素场地发生活动的儿童比例明显降低;含有儿童活动设施的器械活动场地仍有很多儿童开展器械活动,而普通健身器械的吸引力明显下降;构筑物场地较少有儿童活动;硬质广场上有较多儿童开展机能和体育活动;软质广场仍有儿童开展游戏活动。冷季节中北春城的水池变成堆积干净积雪的地方,儿童在里面铲雪、扔雪,干涸的水池成为开展机能和群体活动的场所;器械活动场地与构筑物场地很少有儿童活动;硬质广场和软质广场上仍有儿童开展机能、体育和游戏活动。

3.2.2 场地规模和设施完善程度影响儿童活动时长及频率

广场具有足够的规模及完善的设施能延长儿童户外活动时长,提高儿童活动频率。在暖季节和过渡季节,如提供桌椅等设施使看护人能在照看儿童的同时开展其他活动能延长儿童的活动时间。住区内有条件吸引看护人发生社群活动,则儿童户外活动频率可能提高,如广场规模足够大且照明设施完善,能够吸引居民开展广场舞等社群活动,儿童就可能在晚饭后增加1次户外活动的机会。

表3 不同季节儿童的活动性质及项目

表4 儿童活动的交往方式分类

表5 不同季节儿童各类活动所占比例

3.2.3 场地微气候影响儿童空间分布

住区空间微气候会影响儿童户外活动出席人数和位置选择,太阳辐射强度的影响最明显,平均风速、空气温度的影响相对小。

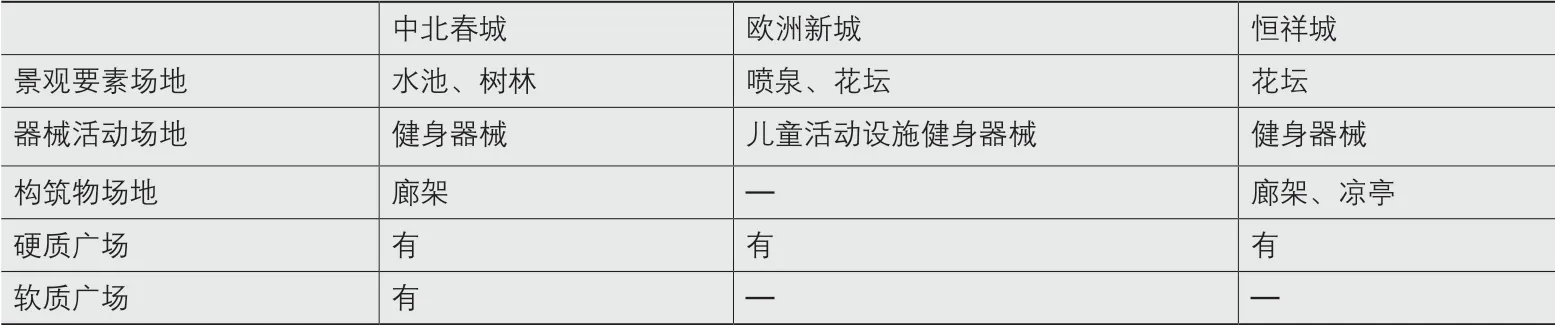

因目前还没有适用于寒地儿童户外活动的热舒适模型[18],选择空气温度、平均风速、太阳辐射3个物理量与儿童的出席人数进行相关性分析(表8)。暖季节出席儿童数与空气温度、平均风速的关系不明确,有住区显示出儿童数与太阳辐射强度存在负相关关系,其原因在于儿童的户外活动时间受作息影响相对固定,且在暖季节即使某时段户外微气候整体上不适宜儿童活动,但仍会存在局部舒适的活动空间,营造部分舒适的微气候环境较容易。在过渡季节和冷季节有住区显示出儿童数与太阳辐射强度存在正相关关系。

利用气泡图分析暖季节与过渡季节儿童的位置选择与空气温度和太阳辐射的关系(图8),发现暖季节有儿童活动设施的场地不管温度如何都会吸引儿童,在其他场地类型儿童倾向于在温度较低的位置活动,当住区内平均太阳辐射强度较高时,更多儿童会在辐射较低的位置活动。过渡季节温度偏低的时段儿童更多会在太阳辐射较高的位置活动;温度偏高的时段儿童有可能选择温度较高但太阳辐射偏低的位置活动。

在调研中发现,看护对儿童的位置选择有较大影响且更加重视微气候环境的选择,还会通过为儿童打伞、戴帽子、增加衣物等微观调节行为提高儿童的热舒适。

图7 不同季节儿童活动性质在不同类型场地的空间分布

表6 住区场地类型统计

表7 不同季节住区各类型场地活动儿童比例/%

4 寒地城市住区空间规划策略

4.1 目标定位

4.1.1 空间设计服务儿童,兼顾看护人需求

2~6岁儿童因其时间充足、活动范围及能力有限等特点成为最常使用住区空间进行户外活动的人群之一,在空间设计过程中应在保证儿童安全的基础上关注儿童需求。儿童进行户外活动需要他人看护,看护人以祖父母为主且其活动会影响儿童的户外活动时长及频率,因此在住区空间设计中更需注意满足不同年龄层人群的空间需求,打造全龄住区。

4.1.2 关注儿童全季节活动,延长户外季节

应在关注不同季节儿童活动特征差异的基础上进行住区空间设计,暖季节着重通过丰富活动场地类型促进儿童不同活动的发生;过渡季节则可以重点打造几处吸引点并对其局部微气候进行设计;冷季节可以通过丰富活动形式、增大室外空间的日照面积与时长来吸引儿童活动。寒地城市户外季节十分短暂,但儿童的身体和心灵健康成长都需要户外活动支持,应通过优化过渡季节微气候状况延长户外季节,并组织开展丰富的特色活动增加吸引力与活力。考虑寒地城市气候的特殊性,在合理设计住区户外环境的同时也应配置儿童室内活动空间。

4.2 空间布局

4.2.1 根据不同季节儿童出行需求优化整体布局

寒地城市住区应重视组团与宅前绿地的设计,慢行系统布局考虑儿童冷季节出行热舒适。不同季节儿童发生活动的出行距离不同,在住区各层级的公共空间中应布置种类丰富的场地供儿童在暖季节和过渡季节使用,儿童从居住地步行5min之内可以到达的组团绿地与宅前绿地应进行重点设计,以保证儿童在冷季节能开展机能与体育活动,同时在进行慢行系统布局时宜选择在冷季节能照射到阳光的位置作为连接住宅与儿童的活动场地间的路径。

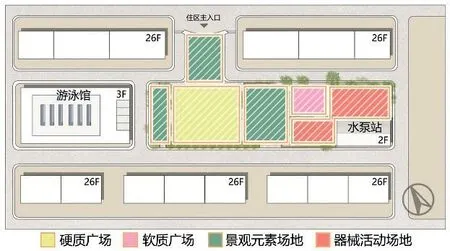

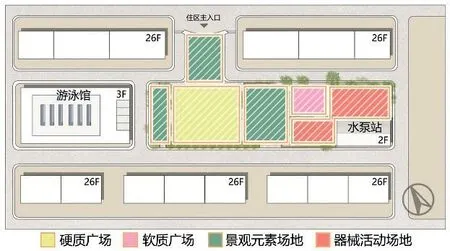

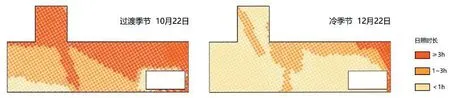

4.2.2 考虑不同季节儿童的热偏好进行活动场地选址

由于暖季节调节空间微气候较容易,应优先考虑儿童过渡季节和冷季节的热偏好和空间使用需求进行布局。在选择儿童活动场地位置时可根据不同季节微气候情况对户外空间进行分区,以中北春城住区有最多儿童活动的一处公共空间(图9)为例,结合图10的日照模拟及现场调研情况可知,该空间的最主要问题在于东侧设有健身器械的场地虽然日照条件较好,但无法很好承载儿童在这2类季节喜爱发生的机能和体育活动,其他使用者也较少在这里使用健身器械,场地利用率较低。可以将器械活动场地变换为景观要素场地(图11),作为儿童在冬季发生机能活动、其他使用者晒太阳和散步的区域,并在现有的软质广场上增加儿童活动设施,让儿童在过渡季节进行器械活动的同时照射更多的阳光。

4.2.3 兼顾儿童及家长的活动需求组织功能分区

本调研中每位儿童平均有1.2位家长看护,且家长的活动会影响儿童的活动频率及时长,因此在设计中应兼顾家长的活动需求。研究发现在暖季节和过渡季节儿童发生偏动态活动或群体活动的位置周围常有儿童进行旁观等相关活动,空间设计应全面考虑不同类型的儿童活动。因此在组织儿童活动空间时应至少包括3类功能区:儿童发生奔跑、骑自行车、跳舞等活动的儿童活动区;儿童休息或看其他小朋友游戏的相关活动区;家长在看护儿童的同时有条件发生社群活动的家长看护区。因此,对不同季节儿童所需活动空间进行规模预测时应至少考虑这3种空间,避免预留面积过小。

图8 微气候要素与儿童位置选择的关系分析

4.3 环境营造

4.3.1 加强气候防护,改善儿童活动区微气候

可通过植物的合理配植改善儿童活动区的微气候,在儿童的主要活动区东北侧可组合种植乔木、较高的灌木和草本植物,紧靠植物的背风面可预留场地在冷季节堆放干净的雪堆供儿童玩耍。在儿童主要活动区南侧可以布置高大的落叶乔木,暖季节遮阴的同时不阻挡凉风,冷季节落叶后阳光可穿透。在冷季节可以加设具有防风避雪、隔热保暖作用的季节性小品或具有加热功能的装置进行气候防护,在极端气候条件下创造适宜的活动环境[19],使儿童更多地参与冬季户外活动。

4.3.2 根据不同季节儿童活动需求进行场地季节性转换

场地设计中应考虑不同季节的使用,以满足儿童变化的需求,景观要素场地的季节性变化尤为明显。如水池可以在冷季节排干水后变为儿童玩雪的场所;一些以沙土为下垫面的水系空间在过渡季节排干水并清洁后可以作为泥土区供儿童玩耍。

4.3.3 设施配置考虑不同季节使用

设施配置应重点考虑儿童过渡季节和冷季节使用,以增加儿童户外活动时间。住区中应注重冷季节路面的防滑,照顾平衡能力不佳的儿童;活动设施、座椅应避免金属材料的使用以防冻伤儿童皮肤,宜采用导热系数低、视觉感觉温暖的材料;空间设计应依据不同季节儿童热偏好进行设施的气候防护,如加设顶棚或防风设施,为儿童提供更加舒适的户外活动体验。

表8 不同季节广场微气候要素与出席儿童数相关性分析

图9 中北春城住区某公共空间现状图

图10 中北春城住区某公共空间日照模拟图

图11 中北春城住区某公共空间布局优化图

5 结语

户外活动对2~6岁儿童的健康成长有着重要作用,寒地城市的气候条件随季节变化明显,占据一年中大部分时间的寒冷季节在住区空间设计时若考虑不周会大幅减少儿童的户外活动时间。了解儿童的户外活动规律对住区空间的建设和改造有指导作用,关注儿童的活动需求并兼顾其他年龄层的需求,不仅可以在不同季节延长儿童的活动时间,提高住区户外空间的使用效率,更增添了一份全年龄段的人文关怀。

注:文中图片均由作者绘制。