电针对缺血性脑卒中大鼠记忆功能及脑内突触囊泡蛋白的影响*

石永光 ,徐 银 ,喻绪恩 ,李广大 ,董健健 ,张亮亮 ,韩永升 △

(1.安徽中医药大学, 安徽 合肥 230038;2.安徽中医药大学神经病学研究所附属医院,安徽 合肥 230061)

脑血管疾病(cerebrovascular disease,CVD)具有高发病率、高致残率及高死亡率等特点,是中枢神经系统最常见的疾病之一,是导致人类因病致残和死亡的主要原因,严重威胁人体健康及影响生活质量[1-2]。缺血性脑血管病(ischemic cerebrovascular disease,ICVD)即缺血性脑卒中在脑血管疾病中占有较大比例,大约80%的脑血管疾病为缺血性脑卒中[3]。随着对缺血性脑卒中的研究及医疗技术的进步,该病的治疗取得了很大的进展。目前,西医针对缺血性脑血管病血管介入及溶栓的开展,部分患者得到了极好的救治,但仍存在大部分患者因错过最佳治疗时间窗,或取栓(溶栓)后脑缺血再灌注损伤(cerebral ischemiareperfusion injury,CIRI),进一步影响了预后。西医治疗脑卒中效果欠佳,特别是超过时间窗或存在CIRI的患者疗效不确定,而针灸治疗脑卒中疗效确切,能促进神经功能康复[4-5],现已成为脑卒中的常规治疗手段。本实验主要通过电针干预治疗急性大脑中动脉缺血大鼠模型,研究其促进运动及记忆功能恢复的可能机制。

1 材料与方法

1.1 实验动物 选择8周龄、体质量约250 g的雄性SD大鼠90只,饲养环境设定为湿度保持在50%左右的恒温实验室,并12 h光照及12 h黑暗日夜系统。大鼠可自由进食及取水,选用清洁级颗粒饲料,定时依照垫料清洁度更换垫料。SD大鼠购自济南鹏悦试验动物繁殖有限公司,批号:SCXX(鲁)20190003。所需饲料、垫料均来源于安徽中医药大学实验动物中心。适应性喂养1周后称重,再进行造模等实验操作。

1.2 试剂与仪器 试剂:10%水合氯醛、PBS、TBST、TTC(购于Sigma公司)、SYN一抗(购于美国abcam公司)。仪器:G6805型电针治疗仪(苏州医疗用品厂)、Barnes迷宫测试板及XR-XB108型巴恩斯迷宫视频分析系统(上海欣软)、JW-3021HR高速离心机。

1.3 造模与分组 将90只SD大鼠随机分为模型组、电针组、假手术组,然后各大组再依据电针天数分为 7、14、21 d 3 小组。参照 Koizumi方法[6],制备急性大脑中动脉缺血动物模型。常规消毒麻醉后,取左颈部正中切开皮肤,钝性分离皮下组织,分别暴露左颈总、颈外动脉、颈内动脉、动脉,在颈外动脉远端处结扎并剪一小切口,将提前制备好的线拴缓慢插入颈内动脉,插入深度约18 mm,遇阻停止插入线拴,线拴保留1 h后退出线拴,逐层缝合皮下组织及皮肤;电针组手术同模型组,假手术组手术步骤同模型组,但不置线栓。参照Zea Longa E等[7]进行评分,1~3分为造模成功,差额补充法保证每组最终SD大鼠的例数。

1.4 干预治疗方法 电针组:依据华兴邦[8]大鼠针灸穴位图取“百会”“内关”“水沟”“三阴交”穴位,采用“醒脑开窍”针刺法进行电针。先用提插法直刺双侧“内关”1 min,再用雀啄法斜刺“水沟”1 min,其次提插法直刺“三阴交”1 min,最后刺“百会”1 min,“内关”“三阴交”“百会”均留针30 min。留针期间,用G6805电针仪刺激“内关”“三阴交”,电针仪设定为疏密波,电压2~4 V、频率1~20 Hz。首次电针在术后24 h进行,每日电针1次,连续电针6 d休息1 d。模型组及假手术组不予电针干预。

1.5 标本留取 各小组SD大鼠在做完行为学评估后进行标本留取,随机取5只,10%水合氯醛麻醉,用组织剪剪开胸腔,暴露心脏,剪开右心耳,用注射器向心脏注入0.9%生理盐水,至流出血水颜色变淡即停止注入,立即动作轻柔地剖颅取出完整大脑,用冰的0.9%生命盐水尽量洗去血水,置于-80℃冰箱保存,待行Western blot检测。同法取出剩余5只大鼠脑组织,然后放置于-20℃冰箱冷冻15 min,进行TTC染色。

1.6 指标观察

1.6.1 行为学评分 分别在7、14、21 d对3组实验大鼠进行神经功能评分[9]。①平衡木行走评分:快速无跌倒通过(1分);通过大于1/2时跌倒(2分);通过小于1/2时跌倒(3分);仅能坐上平衡木(4分);不能坐上平衡木(5分)。②转棒上行走评分:能在转棒上行走大于1 min(0分);能在转棒上行走小于1 min(1分);转动后掉下(2分);转动前即掉下(3分)。③网屏试验评分:抓住网屏大于5 s且不滑落(0分);抓住网屏大于5 s且有滑落未掉下(1分);5 s内掉下(2分);不能抓住网屏(3分)。

1.6.2 Barnes空间记忆实验 Barnes迷宫是由测试板、监控系统及电脑数据分析系统组成。测试板为直径1 m左右的圆形黑色板,周边设有20个洞口,仅有1个洞口下放置底盒为隐藏区,其余为暴露区。每只SD大鼠训练时将其放置隐藏区,让其适应30 s,然后置于测试板中心,让其自主寻找隐藏区。每次仅1只大鼠训练240 s,每只SD大鼠连续训练2次。连续6 d,第7天开始测试,连续测试2次,应用电脑数据分析系统分析数据,每只大鼠均取2次中的最优值。

1.6.3 TTC染色 冰冻好的SD大鼠脑组织变硬后行冠状位切成2 mm的切片,将脑切片置于提前配置的2%的TTC液中,TTC液要完全覆盖切片,15 min翻动一次切片,共染色30 min。梗死组织不着色,正常组织染成红色。使用高清数码相机照相,应用捷达JD801图像分析软件计算脑梗死体积。先计算出每片梗死面积V,再累加乘以每片厚度。梗死体积=每片微梗死面积之和(V1+……Vn)*2 mm,最后计算得出梗死体积。

1.6.4 Western blot法检测SYN 剪取梗死区脑组织100~200 mg,裂解提取总蛋白,BCA测定蛋白浓度,SDS-PAGE凝胶电泳,切胶、转模,NC膜孵育4 h,4℃孵育一抗过夜,孵育二抗室温摇床震荡1.5 h,显影成像,Image J软件进行条带分析。

2 结果

2.1 神经行为功能评分 假手术组大鼠无神经功能缺损,电针组神经功能评分(平衡木实验、转棒实验、网屏试验)均较模型组降低(P<0.05),3组神经功能评分中电针组在7 d与模型组比较,差异无统计学意义,而在14、21 d与模型组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。说明电针治疗可促进脑缺血后神经功能的恢复,见表1。

表1 各组大鼠神经行为功能评分比较(±s,n=10,分)

表1 各组大鼠神经行为功能评分比较(±s,n=10,分)

注:与假手术组比较,▲P<0.05,▲▲P<0.01;与模型组比较,★P<0.05,★★P<0.01。

神经功能评分项目 组别21 d平衡木 假手术组 1.20±0.42 4.60±0.52▲▲实验 模型组 2.50±0.8▲▲4.20±0.75 2.90±0.99★★转棒实验 假手术组 0.40±0.52 0.30±0.48 0.40±0.52模型组 2.70±0.48▲▲ 2.10±0.57▲▲ 1.90±0.57▲▲电针组 2.40±0.52 1.60±0.49 1.20±0.63★网屏试验 假手术组 0.50±0.53 0.40±0.52 0.50±0.53模型组 2.60±0.52▲▲ 2.00±0.67▲▲ 1.70±0.48▲▲电针组 2.30±0.67 1.50±0.50 0.90±0.57★★14 d 1.40±0.52 4.10±0.74▲▲电针组 1.50±0.53★★7 d 1.30±0.48

2.2 Barnes记忆实验进入隐藏区的潜伏期评分 通过图1、表2看出,假手术组大鼠进入隐藏区的潜伏期用时较短,模型组及电针组潜伏期较长,其中电针组较模型组潜伏期明显缩短,在7、14、21 d均有显著差异(P<0.01)。且在电针组组内比较,随着治疗时间的延长潜伏期时间呈下降趋势,有显著差异(P<0.01),见图 1、表 2。

表2 各组大鼠不同时间点进入隐藏区的潜伏期时间(x± s,n=10,s)

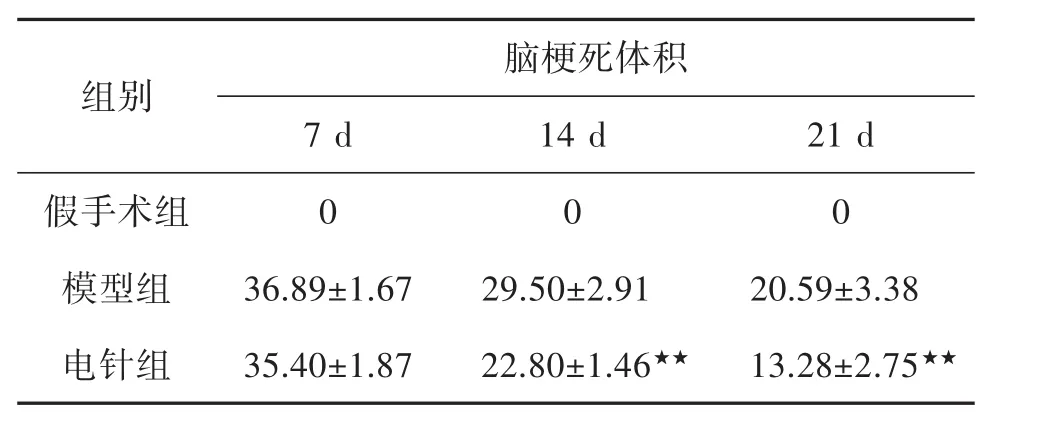

2.3 TTC染色脑梗死体积 假手术组脑组织各冠状位切面无梗死灶,而模型组及电针组的梗死区相应切面对比,电针组脑梗死体积与模型组相比在7、14、21 d均缩小。但在7 d时2组间差异无统计学意义,在14、21 d电针组与模型组差异有统计学意义(P<0.01)。说明电针可促进脑缺血后梗死区的缩小,见图2、表 3。

表3 各组大鼠不同时间点脑梗死体积(±s,n=10,mm3)

表3 各组大鼠不同时间点脑梗死体积(±s,n=10,mm3)

注:与模型组比较,★P<0.05,★★P<0.01

脑梗死体积组别7 d 14 d 21 d假手术组 0 0 0模型组 36.89±1.67 29.50±2.91 20.59±3.38电针组 35.40±1.87 22.80±1.46★★ 13.28±2.75★★

2.4 SYN的蛋白表达 假手术组SYN弱表达,模型组及电针组表达上调,电针组表达较模型组明显增强,在7、14、21 d电针组表达均高于模型组。定量结果显示,与模型组比较,电针组在7、14、21 d SYN表达均显著增加(P<0.01);模型组组内比较,随着观察时间延长,SYN蛋白表达逐步增加,第21天与第7天比较,SYN表达显著增加(P<0.01);电针组组内比较,随着观察时间延长,SYN蛋白表达同样呈上升趋势,第21天与第7天相比,SYN表达显著增加(P<0.01),见图3。

3 讨论

脑卒中即缺血性脑血管病,分为出血性及缺血性脑中风两种类型,多以猝然昏仆、言语不能、口舌歪斜、半身不遂等为主症,好发于中老年人。针灸治疗脑中风疗效确切,具有独特优势,能促进脑卒中后神经功能缺损症状的恢复,因其经济、方便,目前在脑卒中治疗中应用较为广泛[10-11]。

目前针刺干预缺血性脑卒中的疗效,不但有循证医学证据,亦有动物实验理论研究支持。王立童等[12]通过采用子午流注针刺法对78例缺血性脑卒中患者的手功能障碍干预治疗,发现针刺可改善患者神经功能障碍,提高生活质量,且配合康复训练,更能改善神经运动功能。郑爱军等[13]通过对比针刺干预64例脑卒中患者,发现针刺可避免患肢的肌张力增高,利于患肢的肌力恢复,进而促进神经功能恢复,尤其早期治疗疗效更加确切。黄倩茹等[14]经造模新生缺血缺氧SD仔鼠,分别给予电针干预,对比发现电针可增加新生仔鼠的体重,并能促进其神经功能发育。

关于电针可促进缺血性脑卒中记忆功能的改善及其机制研究亦有较多报道[15]。蒋持怡等[16]通过对海马区 IL-1β、IL-6 及 p-STAT3、p-JAK2 等蛋白的检测,进一步从分子生物学水平证实电针可促进认知功能的改善,减轻海马神经元的损伤。梁慧英等[17]通过电针干预“百会”及“足三里”发现可促进血管性痴呆大鼠记忆功能的改善。突触囊泡蛋白(SYN)在缺血性脑卒中神经功能缺损及记忆功能改善中均有重要作用[18-20]。赵宇红等[21]对认知功能障碍小鼠研究发现,芹黄素通过上调SYN的表达,促进突触修复及再生,从而改善其学习记忆功能。高海玲等[22]研究发现SYN表达下降可导致突触可塑性下降,进而影响学习记忆能力。

本实验研究结果表明,电针干预治疗后,电针组SD大鼠神经功能评分在7 d时即有所改善,而在14 d及21 d时较模型组对比改善明显。在Barnes记忆实验中,电针后SD大鼠进入隐藏区潜伏期时间较模型组明显缩短,说明电针可改善缺血后大鼠运动及记忆功能。同时TTC染色图片及数据分析均提示电针后脑梗死体积较模型组明显缩小。通过检测脑梗死区SYN的表达,发现假手术组或正常脑组织中的SYN表达较弱,而缺血后SYN的表达均有所上调,但对比发现电针组较模型组SYN的表达明显上调,且在一定疗程时间内随电针时间的延长而增强。

综上所述,电针不但可改善缺血性脑卒中神经功能缺损症状,还可进一步改善其空间记忆功能,其机制可能与电针通过上调SYN的表达有关。