基于《中华医典》数据挖掘的明清医案痰证用药规律研究*

李 霄 ,李 霖 ,张 晗 △

(1.天津中医药大学中医药研究院,天津 301617;2.天津中医药大学方剂学教育部重点实验室,天津 301617;3.天津中医药大学复方中药研究创新团队,天津 301617)

近年来,随着科学技术的发展、现代环境的变化、人类生活方式的改变以及疾病谱的巨大变化,赋予了多种现代病以时代特征,诸多现代慢性病愈发显示出以湿、痰、浊等津液异常代谢蓄积为特征的病理机制[1],且大量的临床证候调研已证实痰证是诸如冠心病、脑卒中、代谢综合征、高血压、呼吸系统疾病等多种疾病的共性病机特征[2-3]。“痰”是中医学特有的概念,富含中医的原创性思维,既是人体的病理产物,又是致病因素,尤其是广义之痰,是由脏腑气血失调,水湿停聚而成,其致病广泛,症情多样[4-5]。中医学历经几千年发展,在痰证的成因、病机、辨证、治疗、调护等方面积累了丰富的理论与实践经验,对现代疾病的辨治具有指导价值[6-7]。

医案是医家临床实践的第一手资料,体现了医家辨治过程中的独到见解与治疗特色,对于研究历代医家的学术思想具有重要作用[8],诚如章太炎所说:“中医之成绩,医案最著,欲求前人之经验心得,医案最有线索可寻,循此钻研,事半功倍。”[9]而众多古代医案中尤以明清最为繁富,明清医案或论述简略、辨治突出,或记载详验、细致入微,不乏真知灼见,极大地充实了中医学理论体系。

本研究即以明清医家辨治痰证医案为研究对象,运用频次统计、关联规则、聚类分析方法,对明清医案治疗痰证医案处方进行系统地挖掘和分析,较为客观地总结了明清医家治疗痰证的处方用药规律,为深入了解明清医家治痰遣方用药规律提供了可靠的数据支持与参考依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源 根据第5版《中华医典》医论医案目录下部分明清医案为主,以“痰”字作为关键词进行检索,并结合天津中医药大学图书馆馆存相关明清医案典籍。最终收集痰证医案345例,涉及医案古籍40本,具体医案来源见表1。

表1 40本明清医案古籍一览表

1.2 医案诊断标准 参照世界中医药学会联合会痰证学专业委员会发布的《中医痰证诊断标准》[10],及中国中医药出版社“十二五”教材《中医诊断学》[11]中痰证的诊断及临床表现。

1.3 纳入标准 (1)所选医案对疾病描述明确,符合上述痰证诊断标准,且医案或按语中明确提及辨证为痰证相关证候;(2)所选医案具有完整的病名、症状、舌象、脉象及组成方药,并单纯使用中药治疗,剂型为汤剂;(3)若属于多次复诊的医案,由二诊时的疗效确定是否录入其初诊信息及方药。

1.4 排除标准 (1)医案中记载无效或失治、误治的医案;(2)痰饮病医案,实际内容属于饮病的医案;(3)医案信息不完全,缺乏方药具体内容或描述不清;(4)治疗方式是中药联合其他治疗,如针灸、推拿、外用药等;(5)不同书籍的重复医案,只按照原始出处录入1次。

1.5 数据规范 参考《中华人民共和国药典》(2015版)[12]和中国中医药出版社出版的“十二五”《中药学》[13]教材为标准,对医案中的中药名称进行规范处理,将别称转化为通用名,难以确定的药物保留原词,全部以简体字书写,补全缩写的药名。

1.6 医案数据库的建立及录入 使用Microsoft Office Excle 2016软件建立医案数据库,提取医案信息,包括医案出处、患者一般情况、病名、证型、方剂及药物,将符合纳入标准的医案逐条进行筛查与录入。1.7 数据整理 按照术语标准对病案信息如一般情况、病名、证型、方剂及药物进行复核和纠正。随后将文字语言转换为可计算的0和1,经过两论核对后,锁定数据库。

1.8 统计学处理 本研究采用频数统计对345则医案中病名、药物进行分析,筛选高频药物,运用SPSS Modeler 18.0软件中Apriori挖掘模型对药物进行关联规则分析,分析核心药对;运用SPSS 19.0软件对药物进行聚类分析,挖掘出痰证的核心用药组合。

2 研究结果

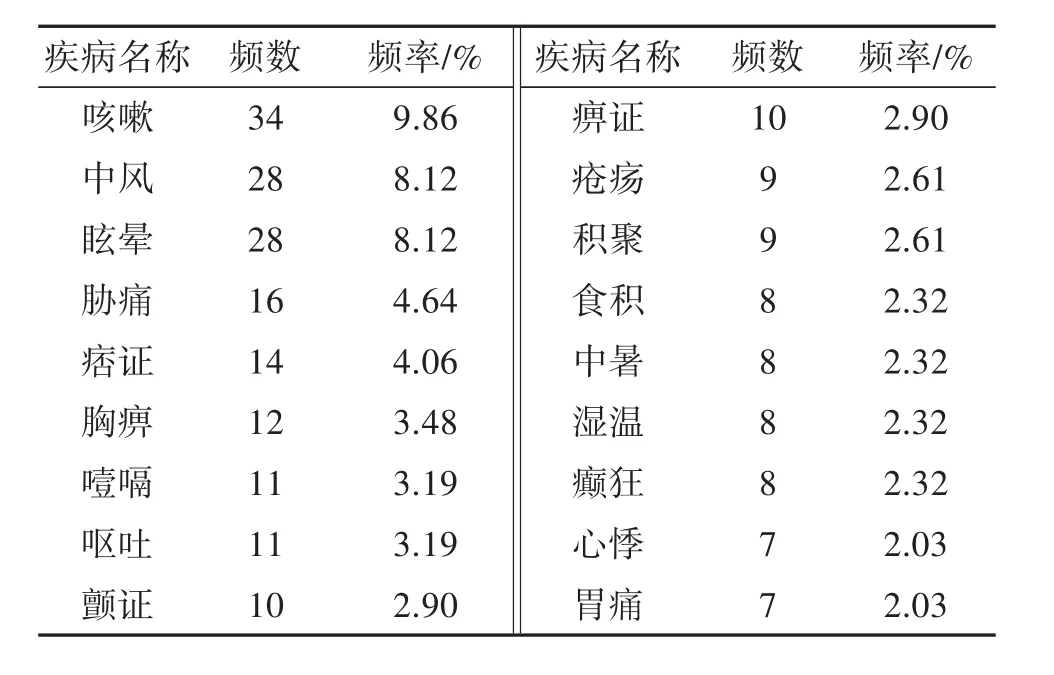

2.1 医案病种分布情况 从收集的345则医案中,涉及与痰证相关疾病60种,选取频率>2%的疾病。可以看出,医案中出现最多的是脑系疾病中风、眩晕,共56次;其次是肺系疾病咳嗽,共34次。见表2。

表2 明清痰证医案中疾病分布情况

2.2 医案使用药物情况及频数分析 345则明清医案共涉及药物282味,累计频次3 415次,平均每则医案用药9味。选取了使用频数大于20次的中药48味,占总频数的66.6%。其中,使用次数较多的药物依次为半夏(211次)、陈皮(172次)、茯苓(162次)、甘草(102次)、苦杏仁(87次)、川贝母(79次)、瓜蒌(77次)、郁金(59次)、竹茹(59次)、栀子(52次)。见表3。

表3 明清痰证医案高频药物频率分布表

2.3 医案高频药物功效频次分析 对48味高频药物的功效分析进行分析,以化痰止咳平喘药使用频率最多(32.95%),其次为补虚药(13.05%)和理气药(12.74%)。见表4。

表4 明清痰证医案药物功效分析

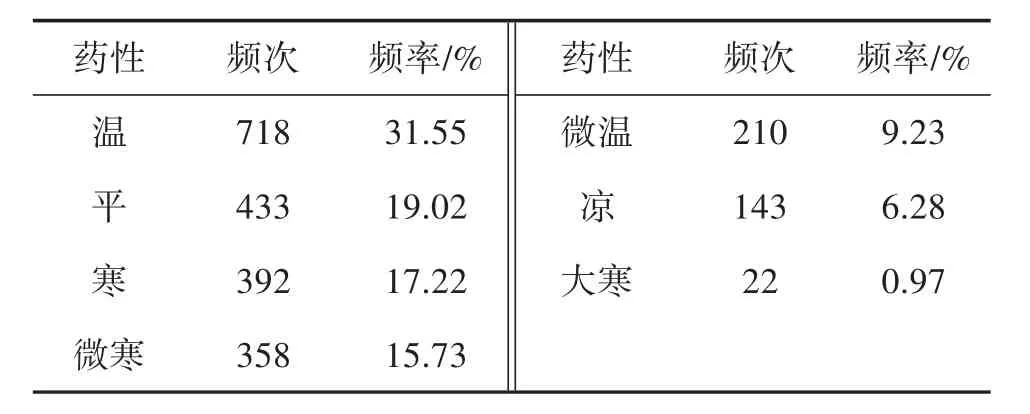

2.4 医案高频药物药性频数分析 对医案中48味高频药物药性进行频数统计,观察药物的寒温构成。结果显示,药物药性以温性使用频率最多(31.55%),其余依次是平(19.02%)、寒(17.22%)、微寒(15.73%)、微温(9.23%)等。见表5。

表5 明清痰证医案药物药性分析

2.5 医案高频药物药味频数分析 对医案中48味高频药物药味进行频数统计,观察药物的药味比重。结果显示,药物药味以苦味使用频率最多(34.02%),其余是甘(29.98%)、辛(22.45%)等。见表6。

表6 明清痰证医案药物药味分析

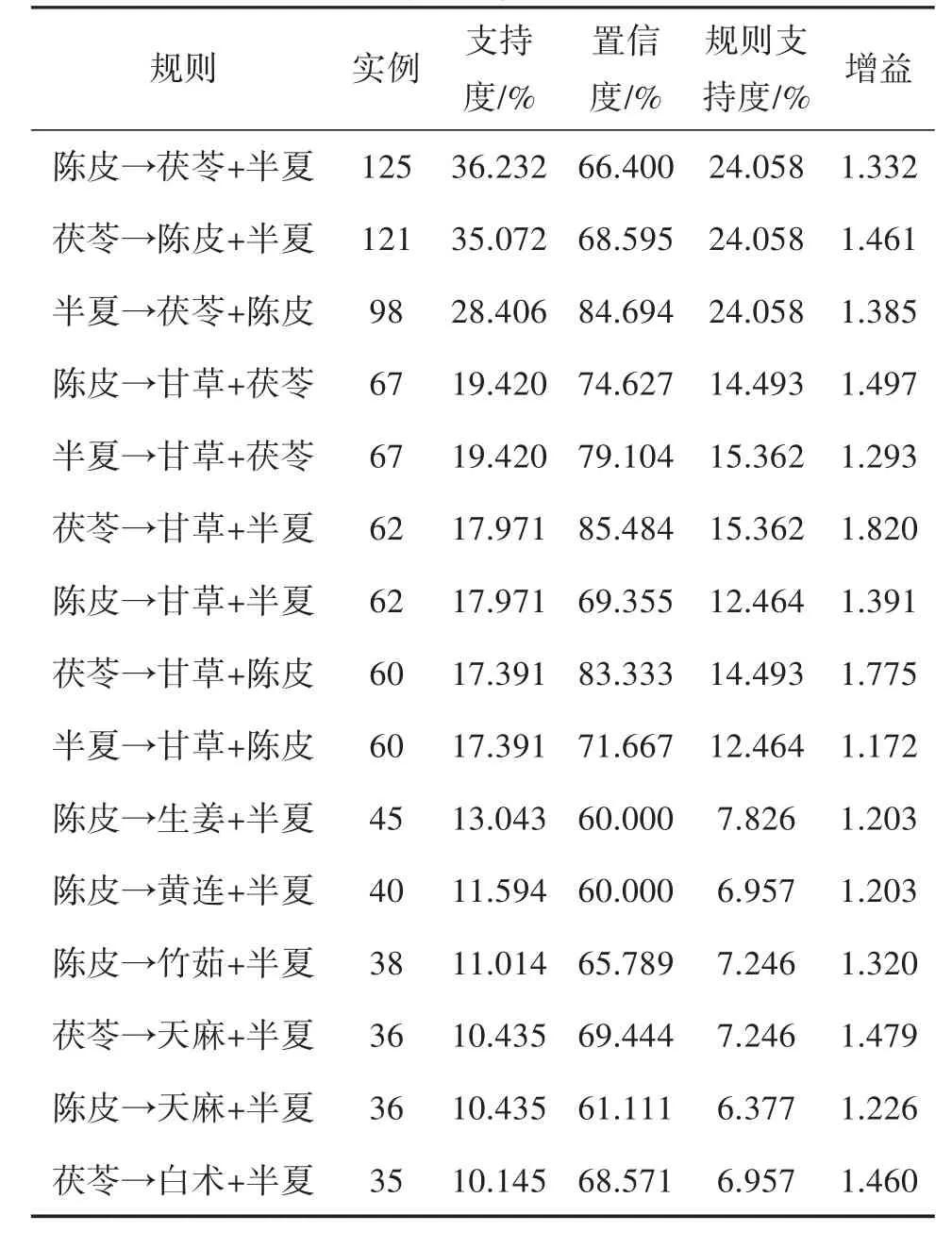

2.6 医案高频药物关联规则分析 采用关联规则对明清痰证医案中的高频药物进行配伍分析,规定最低条件支持度10%,最小规则置信度60%,最大前项数(药物数)为5,关联分析网络图如图1所示,可见半夏与茯苓(125次),半夏与陈皮(121次)关联性较强。通过关联规则分析(详见表7-9),得出85条有效规则,关联性较强的2味药物组合为:半夏+陈皮、陈皮+茯苓、半夏+茯苓;关联性较强的3味药组合为:陈皮+茯苓+半夏、陈皮+甘草+茯苓、半夏+甘草+茯苓;关联性较强的4味药组合为:陈皮+甘草+茯苓 +半夏。可以看出,关联规则所得出的药物组合,均指向二陈汤。

表7 2味药物关联规则分析结果

表8 3味药物关联规则分析结果

表9 4味药物关联规则分析结果

2.7 医案高频药物聚类分析 对明清痰证医案中高频48味药物进行聚类分析,药物聚类分析树状图、水平冰柱图,分别如图2、图3所示。48味高频药物可分为9类:

C1:天麻、钩藤、菊花、蒺藜、茯神、石决明、胆南星、远志、石菖蒲;

C2:生姜、竹沥;

C3:半夏、茯苓、陈皮、香附、竹茹、枳实、黄连、滑石、黄芩;

C4:当归、麦冬、白术、人参、白芍、柴胡、甘草;

C5:薏苡仁、桂枝;

C6:郁金、紫苏梗、石膏;

C7:栀子、牡丹皮;

C8:桔梗、前胡、枳壳、薄荷;

C9:瓜蒌、莱菔子、旋覆花、紫苏子、苦杏仁、川贝母、冬瓜子、枇杷叶、桑叶、石斛。

3 讨论

本研究运用频数统计、关联规则、聚类分析方法对明清痰证医案进行了统计分析,345则明清痰证医案共涉及相关疾病60种,体现了痰证致病的广泛性,其中,涉及较多的主要是肺系疾病咳嗽及脑系疾病中风、眩晕。

医案用药频次统计方面发现,不同的医家对于不同疾病的痰证在处方用药的时候各有所侧重,但选择的药物又呈相对集中的趋势。通过对48味高频药物功效、药性、药味进行统计分析,发现明清医家治疗痰证以化痰止咳平喘药使用频率最多,其次为补虚药和理气药,表明明清医家在化痰的同时注重通过补虚作用来纠正脏腑功能的偏颇,以求平衡阴阳,治痰证之本,进一步说明了痰作为病理产物,源于脏腑功能失常。理气类药物位居第三,正如朱丹溪所言:“善治痰者,不治痰而治气,气顺则一身之津液亦随气而顺矣。”[14]明清医家亦重视调理气机的通畅。

针对高频药物药性药味频数统计显示,明清医家在药性上多选温、平、寒,对温性药的选择多于寒性,且很少使用大寒药物,无大热类药物,用药多平和,进一步说明痰为津液不化产物,病理性质属阴,因此,用药宜温不宜过寒,以防凉遏气机,不利祛痰。药味方面,明清医家更倾向选择苦、甘、辛味药物,较少使用酸、涩、咸类药物,因苦味能燥湿,甘善于补虚,辛者擅散、行。正如缪希雍言:“物有味必有气。”“有气斯有性。”综合分析药物性味可知,明清医家所选治痰药物偏苦温、甘平或甘温,苦温可燥湿又降气,最宜化痰;甘平或甘温可益气扶阳,健脾益肾,以杜生痰之源。同时,痰的病理性质属阴,用药宜温,不宜过寒,以防凉遏气机,不利祛痰。

高频药物关联规则分析结果可知,无论2味、3味、4味药物组合,均指向了健脾燥湿的二陈汤。二陈汤源自《太平惠民和剂局方》,取法于《黄帝内经》半夏汤与《金匮要略》小半夏汤、小半夏加茯苓汤等方,融合燥湿、和胃、健脾、理气、化痰多法于一方。自元代朱丹溪提出“二陈汤一身之痰都管,欲上行加引上药,欲下行加引下药”后,明清医家运用甚广,称之为“治痰总剂”,并善以二陈加减化裁运用治疗各种痰证。由此也可知,健运脾胃在治疗痰证中的重要性,正如李中梓《医宗必读》中称之脾胃为:“犹兵家之饷道也,饷道一绝,万众立散。”[15]

药物的聚类分析旨在将较为复杂的研究对象中相似的变量归为一类,本研究的聚类结果主要可以分为4类:

第1类药物以天麻钩藤饮加涤痰汤组成,治在平肝潜阳,熄风化痰、开窍为主,多用于中风、眩晕或痰迷心窍导致的神志疾病。天麻平肝息风止眩;钩藤清肝息风定眩;石决明长于平肝潜阳,清热明目,助以平肝息风;石菖蒲辛温,芳香化湿,豁痰开窍;胆南星清火化痰,镇惊定痫,茯神、远志宁心安神,明清医家治疗中风痰壅或癫狂病重运用颇多。

第2类以黄连温胆汤加减组成,该方不仅可以清热化湿、化痰清火,还可疏利气机,通利三焦。半夏、竹茹化痰和胃,陈皮、枳实理气行滞、燥湿祛痰,更配以茯苓健脾渗湿,以杜生痰之源;枳实辛苦微寒,降气导滞,消痰除痞;黄连既可泻火除烦,又利中焦湿热,纵观全方,以治疗热痰为主,体现了痰多热化的倾向,但此方还常可起到痰、湿、郁、热等证合治之效,体现临床痰证病证复杂,常兼他证,临证需细辨,抓其关键而治之[16]。

第3类药物以益气补血药为主,其中人参、白术、甘草为四君子主要药物加减。“脾为生痰之源”,或因饮食失调,或因思虑过度,或因劳倦伤脾,均可损伤脾胃之气,以致痰浊内生,故可以人参能益肺脾之气,补益中焦脾土,白术《本草通玄》曰:“白术,补脾胃之药,更无出其右者。”甘草味甘,善入中焦,故能补益脾气,《本草正》称其有“助参芪成气虚之功”。再以当归、麦冬等滋阴养血,实现益气养血,补养中焦,则痰涎不自生。本组药提示痰浊此类标实,其本还在于脏腑之虚损与不足,尤以脾胃为关键,体现了明清医家脏腑本虚则生痰的观点。

第4类药物以化痰止咳平喘药为主。瓜蒌可通阳散结,祛痰宽胸,善开胸间及胃口热痰。莱菔子降气化痰,消食除胀,为顺气开郁、化气之品。紫苏子长于下气、清痰又润肺;苦杏仁苦降之中又合疏利之性,功于降气止咳平喘;川贝母性微寒,味苦、甘,质润泄散,降而微升,可润肺止咳,清热化痰;冬瓜子与薏苡仁相配合,常可用于治疗肺痈,如《金匮要略》之千金苇茎汤,可润肺化痰,有消痈散结之效。枇杷叶、桑叶皆可保柔金而肃治节,止嗽、消痰利肺气。

总而言之,明清医家治疗痰证,一则,注重健脾燥湿,常用二陈汤、六君子汤之类以达治病求本目的;二则,注重宣肺理气与化痰并重,一宣一降可使肺之气机调匀,气畅则痰涎自散;三则,痰证常兼“风”“热”“湿”“燥”“郁”等相互为患,临床病证复杂,明清医家注重辨性推因,抓其病证关键合治之[17-18]。

本研究运用频数统计、关联规则、聚类分析方法对明清痰证医案的用药规律进行了挖掘,发掘了新的核心药对药组及新处方,在一定程度上客观反映了明清医家辨治痰证的临证经验,但研究结果仅由几种单纯的统计方法所得,难以全面、系统体现明清医家辨痰治痰的学术思想,同时对结果的分析也受到笔者学术水平的制约。因此,关联规则、聚类分析等网络数据挖掘方法不失为深入挖掘医家的临床经验、用药特点及学术思想的一种有效工具,而采用多种数据挖掘研究从不同角度分析明清医案,相信定能得到更加客观与有价值的阐释[19-20]。