社群性别结构对遂昌牛头山白鹇活动节律的影响

龚笑飞,程晓云,曹 华,潘江炎,樊晓丽,林植华*

(1.遂昌县林业发展中心,浙江遂昌323300;2.丽水学院生态学院,浙江丽水323000)

活动节律是动物应对周围环境的长期适应的结果[1]。在特定条件下,动物可依据非生物因素和生物因素的变化对自身行为进行调节以形成特定的活动节律[2-5]。非生物因素,例如温度、降雨量和光照水平,可能会影响食物供应、热调节和内源性节律,从而导致活动节律的变化[6-10]。生物因素,如物种内和物种间的相互作用、动物集群活动及性别等会对活动节律产生影响[11-13]。社群活动是鸟类的一种普遍且重要的行为适应,该行为可减小自身被捕食几率及增加觅食率[14-15]。因此,通过比较不同的社群性别结构下纯雌鸟群、纯雄鸟群与雌雄混群的活动节律差异,有助于了解社群性别结构与活动节律之间的关系、分析物种的生存状况及适应策略、探讨动物生态行为策略和适应策略。

白鹇(Lophura nycthemera)隶属于鸡形目(Galliformes)雉科(Phasianidae),属地栖性鸟类,为国家二级重点保护野生动物[16],主要分布于我国南方各省[16-17]。该物种具有多样的社群性别组成方式,常集群活动[15,18]。

红外相机技术作为一种非损伤性的调查方法,因具有不受调查时间和人力的限制、可获取全天候的数据等优点,而被广泛应用于野生动物活动模式和活动节律的研究[19-20]。近些年,国内学者成功利用红外相机技术对某些珍稀濒危物种的野外行为生态进行了深入的研究[21-22]。目前,基于红外相机技术,已在戴云山山系[23]、弄岗国家级自然保护区[15,24]、古田山国家级自然保护区[18]与凤阳山-百山祖国家级自然保护区[25]等地开展了关于白鹇的活动节律研究。但是,关于白鹇社群结构与其活动节律之间关系的研究则相对较少。为此,本文通过在遂昌牛头山进行的运用红外相机的调查,旨在:(1)掌握该区域中不同的社群性别结构白鹇的活动节律;(2)分析在不同的社群性别结构下白鹇的活动节律差异;(3)探讨不同社群结构下白鹇的行为生态策略。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域

牛头山属中亚热带湿润季风区,地处武夷山系仙霞岭山脉分支。年总降水量为1 800~2 400 mm,年平均气温在10~16℃之间[26]。林场全境植物群落区系组成多样,珍稀野生动物种类繁多,包括黑麂(Muntiacus crinifrons)、鬣羚(Capricornis milneedwardsii)、猕猴(Macaca mulatta)、黄腹角雉(Tragop ancaboti)、白鹇(数据未发表)等。

1.2 红外相机数据获取

2018年1月—2019年1月,在遂昌牛头山林场选择57个研究位点,涵盖6个林区。每个研究位点布设1台Ltlacorn红外相机。采用样线法进行红外相机布设,相机间的距离不小于200 m。在监测期间,每3个月对相机的SD卡和电池进行检查与更新。红外相机工作模式设置为中等灵敏度,连拍3张后录制10 s视频,每张照片间隔1 s等。选择具有明显动物活动痕迹的大型乔灌木进行相机的固定,固定高度为0.5~0.75 m,记录每台相机的经纬度、海拔、植被类型等信息。

1.3 红外相机数据读取与分析

参照薛亚东等[27]的方法提取独立有效照片,以降低同一物种照片的自相关性;参考《浙江动物志:鸟类》[16]进行白鹇照片的物种及性别的鉴定,利用录制视频来辅助鉴定。每张独立有效照片视为一次有效探测,统计每张独立有效照片中的雄鸟与雌鸟的个体数量,并汇总该照片的拍摄时间、环境温度和相机位点等信息,用于白鹇日活动节律和季节活动节律的分析。

1.4 数据分析

全部数据用SPSS18.0进行分析。用G检验对相应数据进行统计分析。所有统计值用平均值±标准误表示,显著性水平设置为0.05。

2 结果

研究期间,遂昌牛头山的红外相机有效工作日为13 655个,获得红外相机视频与照片文件约89 176份。其中,共收集到白鹇照片数1 631张,提取有效探测次数为366次。调查记录白鹇548只次,成体及亚成体雄性218只次,雌性330只次,成体及亚成体的雌雄性比为1.51:1。记录到白鹇群体组成模式有雌雄混群(44次)、纯雌鸟群(161次)、纯雄鸟群(161次)。

2.1 白鹇日活动节律的社群性别差异

白鹇在不同时间段的活动频率存在极显著差异(G=380.16,df=11,P< 0.01),不同社群性别结构的白鹇种群间无显著差异(G=14.67,df=22,P>0.05)。白鹇具有3个日活动高峰,分别在06:00—08:00、12:00—14:00及16:00—18:00时间段内(图1)。

图1 不同社群结构白鹇的日活动节律

2.2 白鹇季节活动节律的社群性别差异

白鹇在不同季节的活动频率存在极显著差异(G=62.55,df=3,P<0.01),主要集中于春季。社群性别结构不同会使白鹇季节活动频率产生差异(G=20.63,df=6,P<0.05),表现为纯雌鸟群与纯雄鸟群的季节活动频率受季节影响(all P<0.01)。纯雌鸟群季节活动高峰期为秋季;纯雄鸟群季节活动高峰期为春季。雌雄混群的季节活动频率则不受季节影响(G=5.62,df=3,P>0.05)。如图 2。

2.3 白鹇温度范围活动节律的社群性别差异

白鹇在不同的温度范围内的活动频率存在极显著差异(G=123.92,df=6,P<0.001)。不同社群性别结构白鹇的温度活动频次分布均呈偏峰分布,其活动高峰均在22.5℃左右。不同社群性别结构的白鹇种群间无显著差异(G=9.35,df=12,P>0.05)。如图3。

图2 不同社群结构白鹇的季节活动节律

图3 不同社群性别结构白鹇的温度活动节律

2.4 白鹇植被类型选择的社群差异

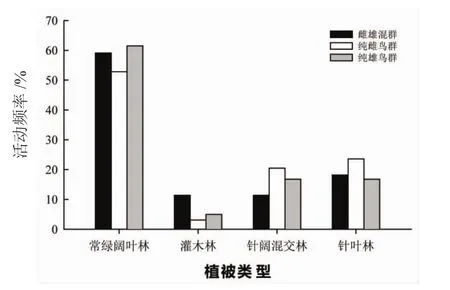

白鹇在不同植被类型下活动频次存在显著差异(G=212.96,df=3,P<0.01),而不同社群性别结构的白鹇种群间无显著差异(G=8.89,df=6,P>0.05)。当植被类型为常绿阔叶林时,不同社群性别结构的白鹇活动频率均为最大值(图4)。

图4 不同社群性别结构白鹇的植被类型活动节律

3 讨论

本研究采用红外相机技术对遂昌牛头山林场内白鹇的活动节律进行研究。结果显示:遂昌牛头山林场内白鹇为日行性鸟类,纯雌鸟群、纯雄鸟群与雌雄混群是白鹇的3种集群方式,且单性集群为主要方式,这与白冠长尾雉(Syrmaticus reevesii)的研究结果类似[28]。该物种具有3个活动高峰期,这与广西弄岗国家级自然保护区内白鹇的日活动模式相似[24]。与直接观察法相比[29],在06:00—08:00及16:00—18:00均为白鹇活动高峰期外,本研究还发现12:00—14:00为白鹇活动高峰期。这与刘佳等[15]在喀斯特生境中的研究有差异,而导致此差异的原因可能是两地海拔和气候不同。不同社群性别结构的白鹇,其活动高峰并不完全一致,具有一定程度的错峰现象。这一现象可能是为获得最大的广义适合度,减小不同社群间的竞争。

春季是白鹇的繁殖期[16]。处于繁殖期的雄鸟运动行为会显著增加(如开始追逐雌鸟,来回走动),以更多地展示自己,寻求配偶,繁殖期过后雄鸟离群;而雌鸟在繁殖期与非繁殖期间的行为频次没有差异[30-31]。这种现象与本研究中纯雄鸟群季节活动高峰为春季的结果一致。繁殖期后,雌鸟在夏季开始离群,入巢孵卵[32],此时雌鸟活动频率低且不易被拍摄到,导致纯雌鸟群的夏季活动频次较春季低。秋季,雌雄混群和纯雌鸟群的活动频次最高可能是由于在秋季结群重新形成,雌鸟与雏鸟回到群内[32],加之食物丰富,白鹇增加活动频次以摄取足量的能量。冬季气温低,在低温环境中活动,会耗费过多的能量[18],同样,过高的环境温度也会影响动物的生存活动[33]。3种社群性别结构的白鹇均在一定程度内减少了在夏冬两季的活动频次。因此,我们推测,白鹇集群行为的季节性变化可能是导致不同社群性别结构的种群间季节活动节律存在差异的原因之一。

动物一天中的活动高峰发生在最适合其活动的环境温度时段[34]。红外相机是根据被拍摄对象的热辐射与周围环境的热量差异而触发相机拍摄的,其温度传感装置较为敏感[35]。因此,可基于红外相机所记录的环境温度来研究动物活动最适宜的参考温度范围[36]。研究结果显示,20~25℃的温度范围为白鹇的活动高峰。因此,20~25℃为白鹇活动的最适宜环境温度范围。同时,基于限制相似性和竞争排斥的概念,因为性别间的种内竞争,同一物种的两性间可能在资源的时间利用上表现出差异[37-39]。研究发现,纯雌鸟群与纯雄鸟群的次活动高峰的温度选择存在一定程度的差异。因此,不同社群间次活动高峰的温度差异可能是白鹇社群间生态位分化的策略之一。

白鹇偏好栖息在常绿阔叶林。这与熊志斌等[40]研究结果一致。在亚热带和温带森林中,壳斗科植物常成为重要的建群种和山地常绿阔叶林的主要上层树种[41]。白鹇虽为杂食性鸟,但其食物中动物性食物含量很少,植物性食物含量占绝大多数,以壳斗科果实的取食频度与比例最高[42-43]。巢址选择是鸟类防御天敌、提高繁殖成功率的重要生活史策略[44],其需满足保证自身和后代的安全性和为孵卵提供适合的微气候[45]。张娟茹等[46]通过研究白鹇的巢址选择发现,白鹇偏好在郁闭度高的地方筑巢;邵晨等[47]对白鹇夜栖息所选择的研究结果显示,白鹇夜栖息所多选择高大的常绿乔木,如青冈栎(Cyclobalanopsis glauca)、苦槠(Castanopsis sclerophylla)、甜槠(C.eyrei)、樟树(Cinnamomum camphora)等。在遂昌牛头山林场,常绿阔叶林相较于其他植被类型具有更高的郁闭度且壳斗科植物、青冈栎、樟树等高大的常绿乔木常存在于常绿阔叶林中。因此,在遂昌牛头山区域中,白鹇的这种生境类型偏好选择,可获得较为丰富的食物、良好的巢址和夜栖息所,从而使自己的生境适合度达到最大[48]。不同社群性别结构的白鹇种群间无显著差异,可能是因为不同社群性别结构之间对食物、巢址和夜栖息所的选择无明显差异。

综上所述,本研究得到以下4个主要结论:(1)不同社群性别结构的白鹇种群在3个活动高峰期存在一定程度的错峰现象;(2)白鹇集群行为的季节性变化可能是导致不同社群性别结构的种群间季节活动节律存在差异的原因之一;(3)白鹇活动最适宜环境温度范围为20~25℃,纯雌鸟群与纯雄鸟群的次活动高峰的温度选择存在一定程度的差异;(4)白鹇偏好栖息在常绿阔叶林中,偏好在春季活动,不同社群性别结构之间差异不显著。