在甘南遇见五彩卓尼

王勇

有人说甘南是一幅气势宏大淋漓酣畅的青山绿水画,峻拔的山峰逶迤蜿蜒,绵亘东西,广袤的草原翠色旖旎,奔涌的江河如锦如练,纵横交错;静谧的湖泊澄澈碧透,云影徘徊。的确是这样,在这方4.5万平方公里的大地上,奇绝景致水墨长卷如影随形,山川雄秀苍莽,河流简远飘渺,大自然在神秘的开阖跌宕中呈现出震慑心灵的壮美。

久闻此间美名,虽然做好了心理准备,但是当我看到无边草甸上种出的“五彩卓尼”四个大字的时候,还是被惊讶了一下。连绵起伏的草毯铺陈于蓝天白云之下,开阔的视野里,一条公路蜿蜒在浩瀚的绿色里,路边有五彩经幡迎风而动,一个约莫10岁光景的小男孩从经幡前经过的时候,我将镜头对准了他,他很配合地站在那里,然后跑过来说:“我看看你把我拍得帅不帅。”

我将画面放大:“你看看帅不?”他笑了:“嗯,帅!”口音是浓浓的西北味儿。

这是踏足甘南卓尼后,这片大地馈赠给我的最初的美好。

倾听藏寨的红色历史

博峪藏寨是位于卓尼县木耳镇的一个藏族小村落,恬静安闲。我走入村子的时候,格桑花在房前屋后开得正艳,洮河水绕村而过,村旁的高山之上,“红色胜地 绿色博峪”几个大字在细雨的浸润下格外醒目。五彩的经幡、藏式民居“苫子房”、家门口做针线的藏家大妈和奔跑嬉耍的孩童,给原本静谧的峡谷带来了生动鲜活的气韵。

博峪村村口的墙壁上,“红色博峪”“民族团结示范进步村”及占据另一面墙壁的《博峪赋》,向来客讲述着这座藏寨的过往,也展现着这里丰厚的历史遗存和独特的乡村旅游资源。

村子里纵横的小径由鹅卵石铺就,一排排木结构“苫子房”整齐划一。随便走进一户藏家,他们都会热情地请你进屋喝一杯茶,甚至倒上一碗青稞酒,然后拉着你聊天。

似乎这里的每个人都知道自己村庄曾经历过的热血岁月:1935年,红军长征途经卓尼;时任卓尼第十九任土司的杨积庆拒绝执行国民党阻击红军的指令,反而迅速修复了已损坏的达拉沟、尼傲沟绝壁栈道,让频遇围追堵截的红军顺利通过,并在荒废的土屋中置留30万担粮食,帮助红军穿越天险腊子口,向洮岷胜利进军。此举为红军完成战略转移,实现北上抗日目标做出了巨大贡献。

事后由于奸人告密,国民党军阀残忍杀害了杨土司及其長子等人,地点就在我脚下的这片土地上,史称“博峪事变”。所幸的是,当时杨积庆年仅8 岁的次子杨复兴被人及时藏了起来,躲过一劫。如果不是来到这里,你很难想象,这样波澜壮阔的历史场面,就发生在博峪这个古朴安详的藏族小村落。

博峪村内目前还保留有杨土司“博峪行宫”遗址,俗称博峪衙门,是卓尼县爱国主义教育基地,也是甘肃省红色旅游目的地之一。

在卓尼县城一隅,还有一座杨土司革命纪念馆,展厅里呈现着中央红军到达卓尼杨土司辖区后,杨积庆欢迎红军、加入抗日救亡民族统一战线的历史画面。

山风清冽,洮河蜿蜒,藏家院落绿树成荫,红色文化与土司文化在这里相融、沉淀,吸引着来客。

见证西尼沟的五彩童话

西尼沟五彩村是全国12个彩色村庄之一。它位于卓尼纳浪乡,距县城大约40公里,地处卓尼县域的最东边,因此也被称为“卓尼的东大门”。

作为从东边进入卓尼的第一个藏族小村庄,这里山水相依,风光秀丽,所有人家的房屋建筑外墙全部粉刷为彩色,远远望去,与青翠的绿色相互映衬,点缀着群山环抱的山谷。

当地人的口头语是“浪”,乍一听有些调侃的意味,其实一点也不——这是方言的本来说法:“逛街”叫“浪街”,“登山”叫“浪山”,藏寨的民俗风情就是这样惹人探寻。

走进一户人家,房间内的布置和色彩极具民族特色,窗户和门帘上的花纹看起来颇为神秘,堂屋的正中摆放着一只烧得正旺的火炉,主人说即便是在夏季,夜晚下雨的话这里也会特别冷,村子里几乎所有人家的火炉整天不灭,可以用来取暖和烧水。

小村旁的高山下,一条木质栈道曲折而上,山野苍苍间,云雾升腾,缭绕于峡谷草甸和小小藏寨之上。登高极目望去,一条玉带般的大河在碧翠的大地上蜿蜒着。“那边有九洞山森林公园”,一路与我同行的当地朋友说,“这是一处省级森林公园,天气晴朗的时候,景色异常秀丽,与整个五彩村融为一体。要是在盛夏,这里就会花开遍野,就像隐藏在人间的童话秘境。”

探访贡巴寺和禅定寺

在藏地行走,经幡、嘛呢堆及寺院庙宇随处可见。而在卓尼县车巴沟,更有一处远近闻名的贡巴寺。这是在甘南州内仅次于拉卜楞寺院的第二大寺院,据说在晚清时,它是拉卜楞寺的108座属寺之一。

寺院位于一座连绵的大山一角,建筑依山就势,密集地散落在山腰,僧舍与庙宇均为土木建筑,僧舍院落的外墙几乎是泥草土坯垒砌,看上去原始而质朴。

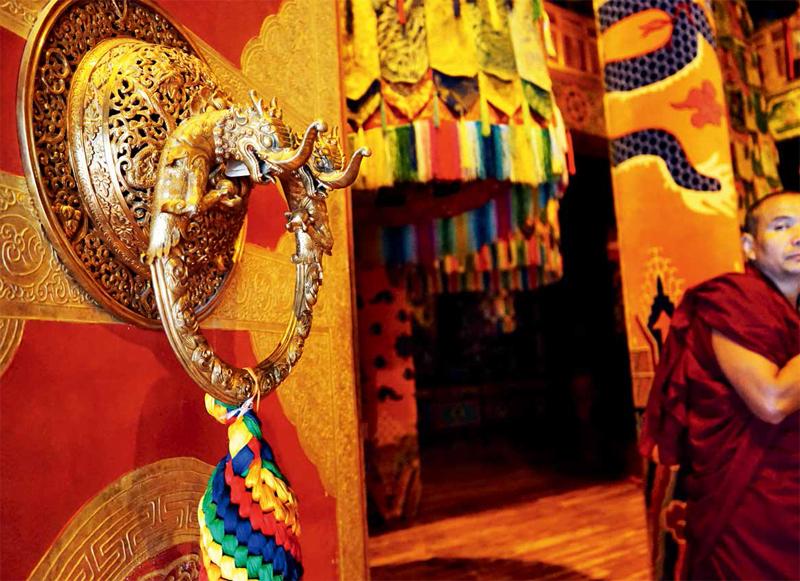

从高处向下望去,有一片类似平房的建筑群,据说是僧侣们学习开会和生活的地方。一个僧侣从我身旁经过,沿着台阶走向平房的建筑群里的小径,他的僧袍随风轻摆,真有超脱尘世的飘逸。

我随意穿行在这经幡飘摇的小径,两侧铁锈红或黄色的颜料让金碧辉煌的经堂大殿外墙看起来更加神秘肃穆。在一条稍宽一些的大道上,几个女村民在搬运建筑材料,她们或背或扛,仪态中满是虔诚。我于是走到经殿的屋檐下,架好相机,以红墙为背景,等待她们走进我的镜头。

这里的僧侣对来客始终保持友好的笑容,征得同意后,游客可以与他们合影,有的僧侣则不太喜欢与人照相,他们会很礼貌地摆手拒绝。

转经房和转经廊随处可见,信徒们会随时来这里转动经筒,这似乎是他们日常生活的一部分。遇见一个转经的阿姨,我上前搭讪,不料却语言不通。而她的笑容告诉我,语言差异也不妨碍陌生人之间的交流。

与贡巴寺一样值得探访的,是距离卓尼县城不到1公里的安多禅定寺,这里地处卓尼母亲河洮河北岸,整个寺院建筑宏大而庄严,兀自在岁月的深处眺望群峰,俯视洮水。

我到达禅定寺时候,天空正下着细雨,一些大殿门庭紧闭,偶尔有僧侣匆匆穿过细雨走向另一处建筑。他们的衣角在风雨中轻轻扬起,这景象观之使人意远。

禅定寺又叫卓尼大寺,也是这片大地上众多历史悠久的寺院之一,在整个藏区都颇负盛名。这里的佛殿以上下大经堂为南北中轴线,形成左右对称的格局。整个建筑群布局严谨,错落有致。在一处经殿内,各种佛像、唐卡、壁画、堆绣将其装饰得富丽堂皇,由于殿内不允许拍照,我只好将拍摄设备收起。

本以为下雨天没有人来这转经了,不料在一处转经廊依旧能够遇到身穿本地服饰的村民。他们静静地依次转动着经筒,转经的节奏似乎已融入这片土地本身的脉动中。

闯进百年藏寨尼巴村

我们驾车从卓尼县城南出发,溯洮河而上,经过著名的高原水乡麻路小镇,然后进入江迭公路,经历80 多公里如画的行程后,便到了卓尼百年藏寨——尼巴村。

“尼巴”为藏语音译,意为“阳坡”。村寨坐北朝南,依山而建,清澈的车巴河穿村逶迤而过,寨前几行陈列有致的经幡在朔风中飒飒飘动。村寨的房屋建筑样式整齐划一,布局错落有致,显得颇具古意。

依山而建的尼巴藏寨随处可见曲曲折折层层而上的栈道,这些栈道一边依山固定,另一边依靠无数的圆木支撑。当地朋友告诉我们:“栈道不仅解决了人、畜在山坡上的交通问题,而且扩大了藏寨的有效生活面积。”

这个庞大的村寨人口非常集中稠密,家家围墙相连,房子的外围和屋顶都是厚厚的黄土,只在中间有二至三眼天窗。房子里面却高大宽敞,全是木头,就连仓库、厕所、猪圈都全是大块大片的木头连成。这种外不见木、内不见土的房屋既保暖又透气,在藏区的其他地方并不多见。同属一家的多间房屋连在一起,层层叠叠,构成了一座座藏式“别墅”。晾晒粮食的木架和许许多多飘扬的经幡点缀在村寨间,构成了一道道靓丽的风景线。

村子里有三三两两的老人围着嘛呢房转经,一字排开的几十个大型经筒,咯吱咯吱的声音令人心无杂念。

随便走进一户人家,步入堂屋,你会发现屋顶有二至三个小天窗,正面是镶有唐卡和佛像的经堂,侧面是食宿一体的连锅炕,四壁是老得发紫的松木板墙。透过几缕从天窗射进的亮光,屋内越显得肃穆、安详、古朴、宽宏。

朋友說,这些建筑有的已有上百年的历史,且保存非常完整。置身其间,你能明显感受到这里的房屋、草木都散发着浓郁的宗教气息。

我路过一户人家,发现庭院的屋檐下挂着一具羊头骨,而大门外的屋檐下则挂着一段似乎是燃烧过的木头。如此陈设的原因无从相询,想必是这古老的村寨从久远年代起就开始传承的习俗和风情。尽管时代已搭乘上了高速发展的快车,但是在僻远的尘世一隅,尼巴村还小心守护着它的古朴与神秘。