城市灾害防控视角下绿地生态系统的调适与应对

穆博,邢露华,田国行

(1.河南农业大学资源与环境学院,河南 郑州 450002;2.河南农业大学风景园林与艺术学院,河南 郑州 450002)

2020年席卷全球的新冠肺炎疫情,使口罩成为人们出门的必备必带品,各种国民生产、生活和生态活动受到一定程度的约束,造成了很大的经济损失,每个人精神和心理上都受到了不同程度的影响。社会各界都在从各自的专业视角思考如何应对城市疫病灾害,多位城市规划师和风景园林师也对城市疾病灾害的发展史和综合防控规划理念等方面进行了梳理和讨论[1-3]。如马晓暐[4]基于当今疫情对未来风景园林的发展进行了思考,并提出未来城市与郊区的发展需要建设以人行系统、自然系统为第一系统的复合型链接体系,满足未来人们的生活需求,为人居环境提质的观点;钟乐等[5]从打破传染链的视角思考了风景园林的应对策略;付彦荣等[6]基于疫期公园绿地的功能作用对疫情期间公园绿地的运行管理进行了研究;李树华等[7]更是因此提出了“绿康城市”论,并认为“绿康城市”论就是当今缓解“城市病”与“城市人群病”的理想模式之一。城市公共健康再次成为城市人居生态环境发展的热点和重点。作为风景园林界的科学工作者,功能和结构一直是城市绿地探索的永恒主题,“通过城乡绿地资源的科学建设与管控来引导城市生态系统健康发展,促进人与自然和谐相处”一直是风景园林学科的重要命题。面对这次突发的疫情和其他类型的城市灾害事件,有必要在城市绿地结构性调整、功能提升完善、与自然的关系调适、与城市健康的关系等方面进行思考和探究,进而提高城乡绿地生态系统调适各类灾害的能力,这也对健康的人居生态环境建设有重要意义。

1 灾害应对视角下的城市空间演化

城市自诞生以来,历次的城市灾难都促进了城市规划与空间重组的变革,城市空间也在规划的引导下,历经磨难,实现了一次又一次的进化和蜕变。1666年英国伦敦持续4天的大火,切断鼠疫蔓延的同时烧毁了六分之一的建筑,灾后重建中,城市按照英国第一部《伦敦重建法案》除旧布新和空间重构,劫后重生为18世纪欧洲最大的城市[4];1793年美国费城黄热病爆发,引起了规划学者从公共卫生的视角对城市规划进行决策,城市开始修建供水和卫生系统[5];英国中世纪的黑死病和19世纪的霍乱,又引起了学者们对城市公共卫生和健康环境的重视[6],产生了“田园城市”理论[7-8];中国唐山1976年和汶川2008年的大地震,引发了人们对灾后城市重建的规划思考和对防灾避险空间的重视[9];中国2008—2012年多个城市频发的城市内涝灾害,引发了学者们对海绵城市建设理论和技术的研究[10-12];多年来困扰人们生活质量的城市雾霾和城市热岛也促使学者们提出了构建绿色通风廊道来进行改善[13-14];2020年席卷全球的新冠肺炎疫情,又再次引起各界学者在城市规划和健康人居环境方面的思考和重视。城市各类空间要素在人们的思考和探索中不断进化,无论是英国霍华德提出的田园城市,还是中国的海绵城市、生态城市、健康城市,城市空间在城市灾害发生后的每次进化和应对方案中都离不开绿地这一要素的重要功能和作用,所以,绿地是促进城市空间良性健康发展的重要基因之一,绿地生态系统的每次调适、优化和完善都是城市空间良性进化和健康重组的助推剂和调节器。

2 灾害调适的综合性和系统性需求

灾害调适是一项综合的系统工程,应对一个地区或城市的灾害可能性进行综合评估和综合平衡,需要从人类面临的所有可能性灾害进行城市空间调适,包括地质灾害、气候灾害、雨洪灾害等自然灾害,战争、恐袭、爆炸、火险、污染等人为灾害,以及各类疫情灾害等[15]。绿地生态系统在城市防灾体系中具有重要的作用[16]。根据不同类型城市灾害的特征,以及人类应对灾害时所需采取的措施,理应系统地探索城市空间重组和绿地生态系统调控,一般来说可包括4个阶段:灾害预防、平时利用、灾时转换与应对和灾后恢复与持续利用(图1)。对地质、雨洪、火险、爆炸等破坏力较大,需要人们远离灾害发生地的灾害,绿地系统的灾害调适和规划应对应从平时灾害预防,灾时快速疏散和集中安置、灾后恢复重建的角度考虑[17];对人传人的疫病灾害,则应从平时资源合理配置,灾时隔离控制,平灾结合的角度来考虑城市空间和绿地系统的构建。从城市发展历史与面临的灾害挑战来看,虽然人类避灾空间与基础设施在应对灾难的需求上存在一定的差异,但开放空间、绿地空间、弹性空间的规划控制与建成环境的调适,是城市应对各种灾害的共同诉求,规划好、利用好、应对好、恢复好绿地生态系统是城市管理者、规划决策者和编制者的共同使命。

图1 绿地系统调适灾害的4个阶段Fig.1 Four adaptation stages of green ecosystem to disaster

3 绿地生态系统调适灾害和维护公共健康的地位和作用

人类改造了自然,创造了城市,一座座城市拔地而起,城市规模不断扩大,城市经济飞速发展,人们的生活水平也得到了极大的提高。尤其是自工业革命以来,在近现代城市的发展过程中,城市成为人类改造自然最彻底的地方,同时,城市空间扩张,人类对自然的强烈干扰,资源的过度开发,对自然生态系统造成了巨大的负面影响[18]。生态系统的失衡进而引发了各类灾害的发生,对人类的安全和健康造成了巨大威胁。如2020年巴基斯坦和印度爆发的蝗灾,澳大利亚持续4个月的山火,全球新冠肺炎疫情,中国南方城市洪涝灾害等。无论是自然生态空间还是人居生态环境都遭受了重创。一时间引发了众多学者对人与自然,人与城市,人与健康的思考。

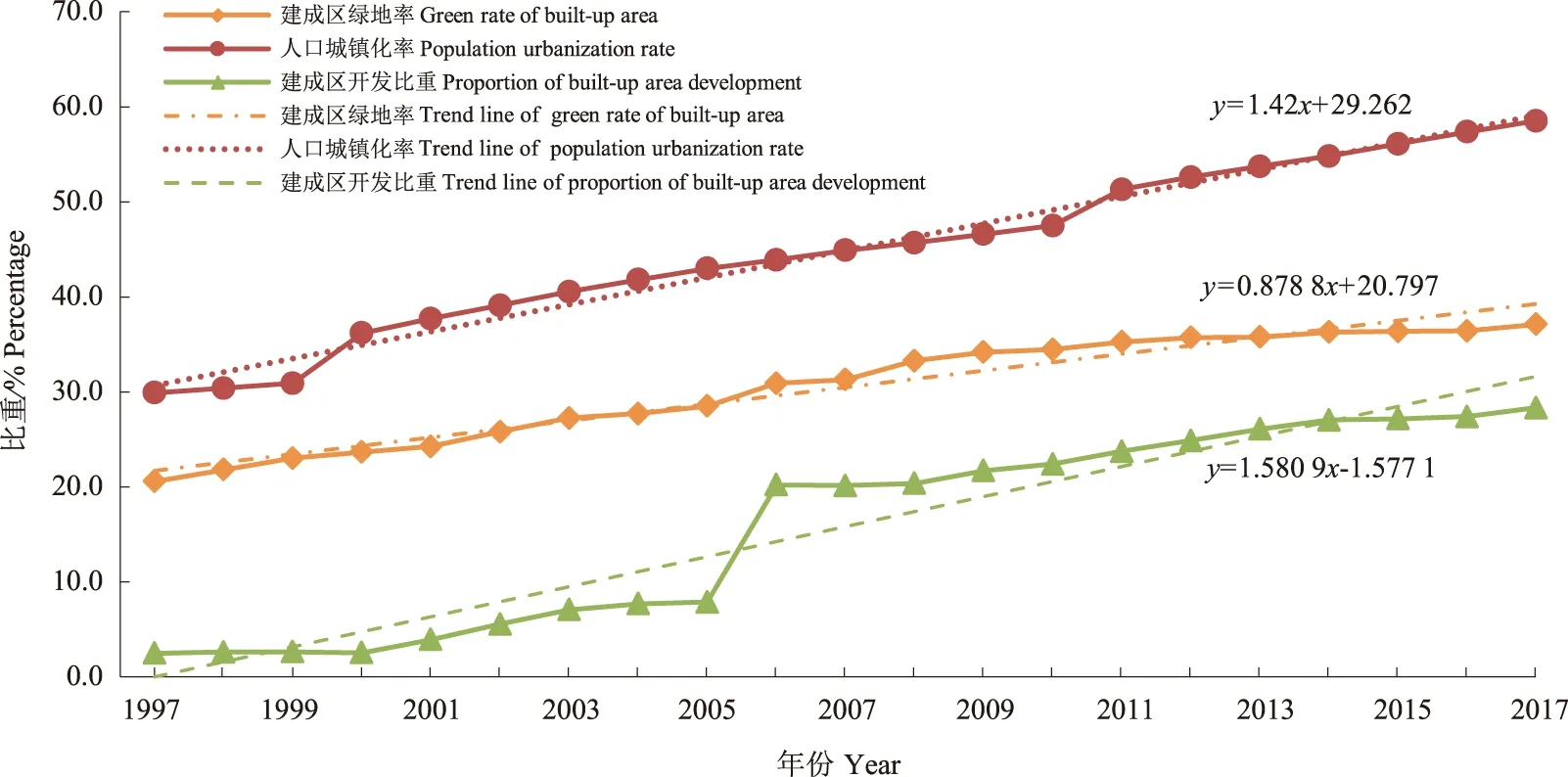

绿地是人类营造健康美好人居环境的关键要素和重要组成部分,是人类健康生活的基本需求[19]。绿地对生态环境和人居环境的重要功能已经得到很多学者的证实[20-21]。但中国在过去以经济发展和城市硬件建设为主的快速城镇化过程中,绿地在城市建设中一直处于配角和边角料的地位,属于可以随意蚕食的弱势空间[22]。根据中国统计年鉴,1997年至2017年这20年间,人口城镇化率从29.9%增长至58.52%,增加了95.7%;城市建成区面积从20 791.3 km2增长至56 225.4 km2,建成区开发比重(建成区占城区总面积的比例)快速增加,从1997年的2.5%增加至2017年的28.3%,增加了1 039.4%;而建成区绿地率从20.57%增长至37.11%,增加了80.4%。绿地系统的建设力度远远比不上人口和土地的城市化力度(图2)。这种增长是不均衡和不同步的,是不能够满足健康城镇化需求的。量变才能质变,地位决定命运。从古至今,绿地系统都与人类的公共健康关系密切[23-24]。过去绿地空间的弱势发展,或许是当今生态环境恶化和城市灾害频发的原因之一。高强度高密度的城市空间发展模式是不可持续的,绿色健康的人居环境才是我们心中的追求。

图2 1997年至2017年绿化速度与人口和土地城镇化速度的对比Fig.2 Speed comparison analysis of greening,people urbanization and land urbanization in the period of 1997—2017

吴良镛院士[25]早在20年前就提出了要探索和建设人与自然相协调的人类聚居环境,这一理论在20年后的今天得到发展与提高。对城乡绿地生态系统科学合理的调控,是达成生态平衡,人与自然和谐共生,实现美好健康人居环境的重中之重[26]。因为只有通过对绿地生态资源的保护、绿地生态系统的建设和科学管控,才能建立起人与自然生态环境沟通的桥梁,才能保护好各类生物的栖息环境,才能维护好生态系统的平衡和稳定发展,才能改善、优化和引导城市人居环境的健康发展,才能更好地从源头预防和控制城市灾害的发生。因此,从空间发展上来讲,绿地系统不该是城市空间的修补砖和填缝剂,而应是城乡空间合理发展的约束力和导向棒。从功能上来讲,绿地系统的构建与调控是应对各种病态的生态环境问题和预防灾害产生的关键环节。从规划手段上来讲,绿地系统是弹性、韧性、永续、健康城市等一切美好愿景的有机组成部分和重要抓手。

4 绿地生态系统的调适与规划理念

中国城市化具有高密度、高强度、超高度和大尺度的空间发展特色[27-28],面临的灾害调适困境与挑战巨大。人类的管理和决策对绿地系统的稳定永续发展起着决定性的作用。从空间结构稳定、空间资源均衡配置、空间有序发展的角度,来思考绿地系统的调适与规划变革是应对这种困境与挑战的重要手段之一。

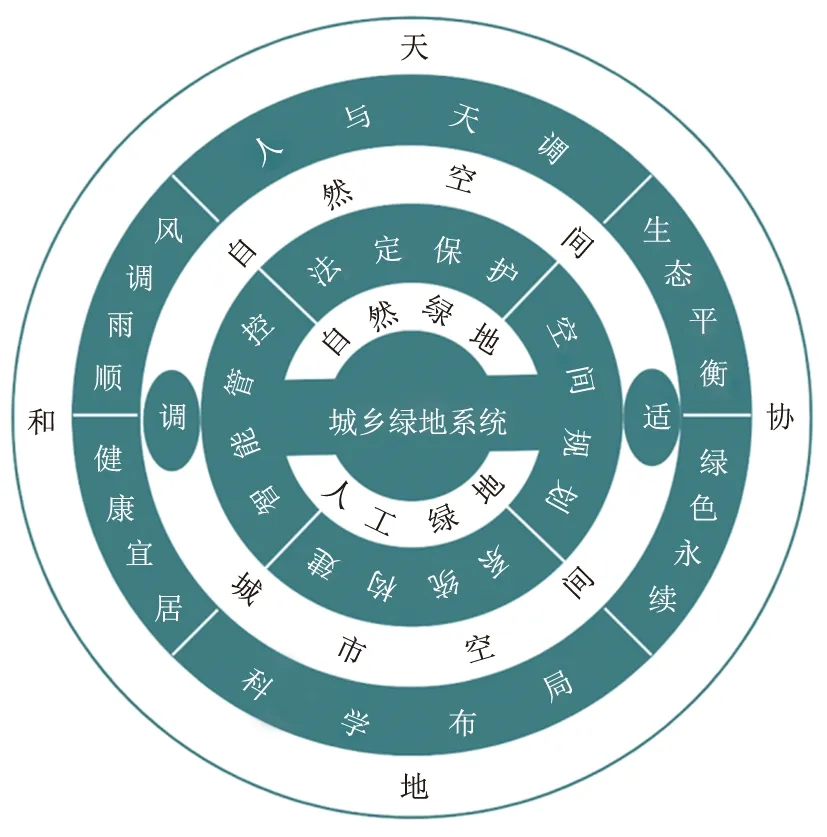

依据“人与自然、灾害调适和科学布局”的规划理念,对于城乡绿地系统的调控可以分为两大部分进行:自然绿地系统调控和人工绿地系统调控。自然绿地系统是指那些自然生长不需人工维护,为除人类之外的生物提供栖息和生存环境的山林和草地等自然生态空间,禁止开发建设活动的地方。人工绿地系统是指由人工建设维护和管理的自然生态空间,主要包括为人类休闲、游憩和健身提供的城市绿地、郊野公园、人工林地和风景游览区等场所,同时亦可为生物提供栖息和迁移环境,是人居生态环境的重要组成部分,是人与自然和谐共处的绿色桥梁。两个系统相互依存,共同构成健康安全的城乡绿地生态系统(图3),维护生态系统平衡和人类社会的良性运转。人与自然和谐,方可风调雨顺,科学布局,才能健康永续,通过城乡绿地系统的科学构建调适城市空间与自然空间的和谐关系,才能从根源防控城市灾害,实现“城市让生活更美好,绿色让人居生态环境更健康”的愿景。

图3 城乡绿地生态系统构建的理想模型Fig.3 Ideal construction model of urban-rural green ecological system

5 绿地生态系统调适与应对城市灾害的策略

5.1 和谐共处,有机融合

从自然主义和人本主义相结合的角度,充分分析人工绿地系统与自然绿地系统和其它自然生态环境的关系,在尊重和顺应自然规律的基础上,构建城市空间与自然山水空间相联系的绿地生态系统,把城市轻轻放在山水之间。比如,在建造城市空间的时候不该是一味地追求低成本、易施工,侵占优质肥沃的平原良田,而应该是优先开发利用荒地、生态环境不太好的山地等区域,通过人类先进的工艺技术,因地制宜,依形就势,对较差的环境进行改造优化,从而让生产空间更高效,让城市空间更具自然气息,让自然空间更生态。其实早在战国时期都城规划建设的理念中就已经强调理性思维应与自然环境相协调,《管子·度地篇》中讲的“高勿近阜而水用足,低勿近水而沟防省”,“因天才、就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”,就是在强调,人类在对待自然资源时,要遵循自然规律,通过适度索取和"以时禁发"的方式来实现对自然资源的保护,达到永续利用的目的[29],这在当今现代城市空间规划中依然适用。对自然地形地貌的充分尊重不仅不会增加建城成本,还能增加城市抵抗自然灾害的能力。在把城市放入山水间的过程中,通过绿地系统这条绿色纽带,将城市空间与自然山水空间有机融合,真正实现“人在城中,城在园中,园在田中,田在山中,山在水中,水天一色”的山水林田园城相融为一体的美好愿景。“调”与“合”是绿地生态系统调适和应对城市各类灾害的关键和最基本的理念。

5.2 源头防护,生境修复

自工业革命以来,近现代的城市化运动对自然生态系统的强烈干扰,生物生境遭受严重破坏,生物多样性丧失[30-31],毁林占田挖山填湖造城现象屡见不鲜[32],快速度、高强度、高密度等不健康的城市化模式,已经产生了太多由于生态失衡出现的环境污染和城市灾害问题[33-34],这也离人们建设和发展城市的初心越来越远。纵观每次疫病的源头和媒介,大都归结到自然界中的某些野生动物。自然生境的破坏和人类的干扰让野生动物没有安全的栖息和迁移环境,它们只能闯入人们的生活空间,对人类的安全与健康造成了极大的安全隐患。除了不允许捕猎野生动物的行为外,还需要为野生动植物提供安全可栖息可迁移的生境。因此,生境修复是从源头减少城市疫病灾害或其他灾害产生的关键所在。绿地生态系统从城市尺度到市域尺度[35],是人类生活和各类动植物赖以生存的重要生境,是构建山水林田湖草生命共同体的基底和纽带,同时也是保护自然生态环境和守护人类社会的重要屏障,在新时代新型健康城镇化进程中,必须受到足够的重视,必须采取更严格的保护监控措施。在当下国土空间全域全要素的规划契机下,应通过人类的正面干扰,对全域绿地生态系统进行诊断和修复,构建更多自然生境,满足各种生物安全栖息的生存环境需求,保护生境多样性和生物多样性,维护人与自然和谐共生的山水林田湖草生命共同体[36]。在新科技信息技术的支持下,非常有必要建立自然绿地系统的诊断预警平台。比如基于高分遥感影像对自然绿地资源进行清查建库,对自然绿地资源现状进行评价分类,对重要生物生境和关键绿地资源进行重点保护和监控,对已损和敏感生境进行仿自然修复,制定自然绿地系统健康诊断标准,建立自然绿地系统灾害预警平台等。从而为自然生态系统和人工生态系统的良性健康运转,以及健康城市的发展和美好人居环境的建设奠定一个安全稳定的基底环境。

5.3 平灾结合,弹性耦合

现代的城市和大都市普遍存在高密度、大尺度、超高度的发展特征,其目的是缓解日益尖锐的人地矛盾[37],在这样的背景下,综合体空间形态成为发展主流,对绿地系统而言,构建多尺度多层次绿色弹性综合体,耦合公园体系和公共空间体系,不同层级之间有序衔接,功能空间多元化利用,或是节约用地、提升价值和调适灾害的最好途径[22]。

构建多尺度多层次绿色弹性综合体是指在区域、组团、社区、公园等多种空间尺度范围内,根据绿色综合体的功能需求、对灾害的防控等级、需要建设的规模等级、公园与各类公共空间和公服设施的耦合等级等,而进行的分类分级规划设计和建设。各层级之间有序衔接,合理控制绿色综合体内各类公共设施空间的建设规模和密度,平时满足人们日常健身、休闲、康养、娱乐的一站式需求,灾时满足对灾害的分类分级疏散、避险、隔离和通行需求。比如,城市公园、体育场馆等公共建筑就是应对城市灾害较好的公共空间[38-39],本次武汉疫情期间不到3天时间利用超大型的城市文化综合体改建完成的武汉客厅“方舱医院”就是公服建筑在灾时应急调整的实例[40]。因此,在今后的绿色综合体规划和建设中,要把体育健身设施、休闲娱乐设施、康养度假设施、餐饮服务设施等公共设施建设与公园绿地建设有机结合,在规划设计时就考虑好各类空间应对不同灾害时的功能快速转换,实现平灾结合和有限空间无限利用的理念。

5.3.1 区域尺度构建绿色综合体,稳定整体生态安全格局 根据区域生态安全格局的要求,从绿地系统和其他生态要素耦合的全局发展观,在区域尺度上构建路域、流域和城市边缘区绿色综合体,调适和引导城市空间合理有序发展,从整体安全的层面避免或降低城市高密度发展和人类高强度的开发干扰引起的自然环境灾害。比如在路域景观整合导向下,通过绿道网络系统的构建缓解人类交通网络的构建对自然生态系统的扰动[22],平时为人与自然的交流提供安全通行空间,灾时为受灾人群提供专属应急通道,保证灾时城市最重要的生命线;在流域生态修复导向下,通过蓝绿生态网络系统的规划,修复破损自然生境,整合绿色资源,涵养水源,缓解暴雨洪峰带来的城市洪涝灾害[41-42],为城市生态系统注入更多的新鲜血液;在环境气候导向下,通过绿色通风廊道的规划,科学处理城市生活空间与全域环境气候的关系,为人居环境注入更多新鲜空气,减少城市内部由于人口和建筑的高度密集而产生的雾霾天气[43],降低城市疾病传播的风险。基于景观要素和空间整合的理念,依据城市规模,构建城市边缘区或组团间绿色综合体,通过合理的规划布局,将不同的绿色基础设施与适度的公共服务设施有机串联成统一的整体,形成城市边缘区或组团间的多功能绿色保护体系,使其在具有减缓城市蔓延和有序引导城市空间发展的使命之外,还具备水源涵养、防灾避险与遗迹保护等多重生态功能,并可供人们进行休闲娱乐、康体健身与缅怀历史等活动[44]。

5.3.2 城市尺度构建公园体系耦合公共空间体系 随着城市空间规模的扩张,组团式、社区生活圈等布局形式已经成为城市空间布局的主流。而在这次疫情管理应对时,也充分体现了社区管理的重要性。因此,在城市尺度上的绿地系统布局,应该考虑多层级公园体系的构建,在有限的土地资源总量下,优化公园体系的内部结构,整合绿色开放空间和绿色基础设施,耦合城市公共空间,有效提升绿地的三维绿量和综合功能,缓解人地矛盾,节约土地资源;构建城市—组团—社区—小区—游园多级公园体系,并通过绿道连接,耦合其他城市公共空间,形成城市尺度上结构稳定、互连互通的多级绿色综合体,平时疏解城市老城区点状公园绿地中人满为患的现状,约束城市空间扩张,灾时为灾情管理提供应急空间和隔离场所。在城市公园体系的构建过程中,一定要根据人口密度的分布和访问偏好,均衡合理地配置绿地空间规模[45-46],在人口密度较大的区域应该布置较多的公园绿地空间,解决平时公园绿地空间分布不均衡和民众享用公园绿地空间的不公平问题;根据人口密度的空间分布情况,合理预留防灾避险公园绿地,应对城市灾害。比如郑州市,根据对城区内公园绿地空间布局与人口密度空间分布的均衡性评价结果显示,公园布局与人口分布极不均衡,供需矛盾大(图4)。老城区公园绿地人口承载力已经超出了极限,新城区绿量大,服务范围广,却存在大量绿地无人问津的情况,若在灾时,新城区可利用的防灾避险绿地较多,而老城区则捉襟见肘,既不能满足平时城市居民的需求,更不能满足灾时的应急需求。因此,在今后城市尺度绿地系统规划时,应重视对老城区公园体系的补充和完善,以及对新城区公园体系的结构优化和综合功能的提升。

图4 郑州市(主城区)公园绿地和人口密度分布图Fig.4 Distribution of green parks and population density in Zhengzhoucentral urban areas

5.3.3 社区尺度构建社区绿道和健康单元绿地 在社区尺度,绿地空间布局应结合社区管理需求进行布置,根据社区人口规模、人群结构和空间分布特征,规划社区绿道和社区公园,并建立与社区间、组团间和城市边缘区的有机联系。平时,可用于人们康体健身和绿色通行,满足社区居民日常生活工作和短距离通行对绿色空间的需求;灾时,作为应急通道为人们必要的生活出行提供专属安全通道,禁止非健康人群进入,为健康人群提供健康安全的通行和健身空间;在社区公园中也应建立多个空间单元,平时可提供不同类型的活动场所,灾时可为人们提供相对独立的活动空间。

在城市管理的最小单元层面—居住小区和单位,也应考虑绿地空间对疏散集中和分散隔离的需求,布置足够的健康单元绿地空间,大面积开敞空间和绿色隔离型微空间有机结合,设置与机动车道隔离开的绿色通道,增加小区单元楼前后、屋顶和楼层微型绿地空间的设计,满足人们在平时零距离接触绿地空间,灾时防灾避险、疫情管理和健康居民对休闲健身空间的需求。而且,这种模式既可在平时为小区居民提供丰富的活动场所,又能在灾时为小区健康居民提供安全的健身和出行空间,以防长时间居家隔离造成的精神和身体亚健康等次生疾病灾害的产生。

5.3.4 公园尺度多元空间有机营造 在公园尺度上,针对不同人群的活动特征和需求,对公园空间进行合理布局[47],提高公园空间的利用效率,根据各类灾害特征,设置离散和隔离空间,以备不时之需。在疏散集中型灾害来临时,选择高容量的较开阔型绿地空间,或利用公园中的公共服务场馆,对受灾人群进行收容和安置;在分散隔离型灾害来临时,在公园入口布置监控装置,对进入公园的人群进行体温监测和人脸识别,公园内部独立分散的微型绿地空间依然可为健康人群提供短暂的休闲健身活动。根据对城市公园空间活力的研究结果显示,公园的活力随时间呈潮汐式演替,公园内部的多种微型亚空间是吸引游人入园的关键因素之一。因此,无论从公园尺度绿色综合体的构建角度,还是防灾避险和活力提升等方面来考虑,都应在公园尺度营造有机联系、相对独立的多元空间。

5.4 刚弹共济,功能复合

防灾避险绿地的规划与建设,是对城市灾害最有效的防控措施。从这次武汉新冠肺炎疫情来看,城市的高密度发展,人口的高密度聚集是造成疫情快速蔓延的原因之一。医疗空间和资源的匮乏造成病患不能及时隔离救治,加速了病毒的传播。因此在城市规划之初,对防灾避险空间的战略留白是非常必需的[3]。可是“留白”不如“留绿”,因为城市灾害往往具有突发性和临时性,“留白”空地会造成土地资源的浪费,而“留绿”不仅可以满足防灾避险的场所需求,在平时还可以缓解城市内部绿地空间不足,疏解过度拥挤的城市空间,发挥绿地生态环境效益,是复合多种功能、最具“弹性”和“生态”的预留空间。原本,防灾避险绿地的规划与建设就是城市绿地系统规划中的重要组成部分,但是在防控城市灾害种类上,以往多考虑地震、火灾、洪水、风灾、爆炸等自然和人为性的灾害[3],而对传染性疾病的防控还考虑不足,因此,在未来城市防灾避险绿地的规划与建设方面应该增加根据疾病的传播方式和途径,对防灾避险绿地的空间布局、植物选择和设施配置等方面进行合理弹性规划的内容,完善绿地的防灾避险功能,构建绿色弹性综合体,从而提高城市对突发灾害的应对能力。

城市各类空间之间由于管理主体和价值的不同,长期以来都存在不均衡博弈现象[51],绿地空间的弱势发展是其不能有效服务公共健康的主要原因,因此在未来的国土空间规划过程中,应加强对绿地系统的刚性线性管控,避免被其他利益空间侵占。对绿色弹性综合体这种新型绿地空间类型,必须对用地规模、建设容量和公共服务设施类型等内部结构与配比进行刚性控制和弹性调整,允许综合体内的空间资源自由流动,并在财政税收、土地租赁等方面给予优惠补贴,建立补偿机制,从而提高市场和社会需求的应变能力,提高对城市灾害的调适能力。

5.5 灾后恢复,智能管控

任何城市灾害都具有时效性,在灾情过后,城乡绿地系统的结构性和多级协同作用可以帮助城市快速恢复生态平衡,保障健康安全的人居生态环境;及时修复受灾绿地,满足人们长期居家引起的对自然绿地空间爆发性的需求;建立平灾结合的智能管控机制,从新时代背景下,应用新的科学信息技术,对城乡绿地系统进行智能化管控;构建人居环境健康评价体系,通过数字化信息平台和智能化诊断预警平台等的构建,对自然空间、城市空间和绿地系统做到定时体检,及时应对,将绿地系统作为一个永久性的绿色基础设施,保障自然生态系统和人居生态环境的健康运行和永续发展。

6 结论

秉承人与自然和谐共处和绿色生态调控的理念,从城市灾害的预防与平时利用、灾时转换与应对、灾后恢复与持续利用的角度,探索构建区域—城市—组团—社区—公园多尺度,公园绿地、康体健身、休闲养生、卫生服务等多功能的公共绿色服务综合体体系,是提高城市公共管理水平与应急能力,调适与应对城市灾害,促进城市空间健康永续发展的重要途径。研究基于后疫情时代对城市公共健康的思考,从城市灾害防控的视角,探究了城乡绿地生态系统在规划理念、结构优化和功能提升等方面的方法和对策,如区域尺度构建绿色安全格局进行源头防控,城市尺度下布置弹性“留绿”空间进行灾时应急,刚性“绿色综合体”引导城市空间有序发展,社区尺度下的社区绿道提供绿色安全通道,公园尺度下开敞空间与微型隔离空间的有机营造提高使用效率,健康单元绿地提供零距离健康安全的户外活动空间等。

城市化与人类发展往往会面临各种各样的灾害挑战与威胁,人类必须用系统的观点建设高度集聚的城市空间环境,以规避突如其来的各种灾害。国土空间规划背景下的生态红线与城市绿线划定是绿地系统规划的核心内容,应对灾害与灾害调适是绿地系统规划的重要专项,希望通过这次疫情,对城市规划乃至国土空间规划进行反思,让具有生态调节和灾害调适能力的绿地系统规划走上规划舞台的核心位置,实现人与天调的可持续发展之路。