古建从木骨泥墙到皇宫殿堂

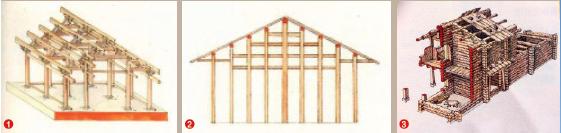

1 抬梁式。 2 穿斗式。 3 井干式。

因著这次的非遗系列专题,我专程拜访了北京市园林古建工程有限公司的总工程师、非遗保护项目古建油漆彩绘第三代传承人之一的张峰亮张总。紧临双秀公园的小巷清雅幽静,雨后的空气夹杂着公园绿植丰沛的草木气息,鲜润怡人。彼时正是疫情防控常态化的5月初,经过门卫扫健康码后进入一个宽敞的大院,低层红砖楼显得笃素净洁,似乎只有刚才经过的街边那宇石狮镇守、红扉紧闭、斗栱秀丽的黄琉璃瓦牌楼才悄悄点出这个院落密藏着的一缕奇光。

煌煌故宫。

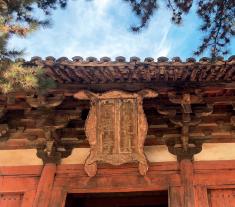

佛光寺大殿牌匾。

采访尽管不时被前来汇报工作的同事打断,但从我与张总的交流中,依然获取了丰富的专业信息。成立于1952年的北京市园林古建工程有限公司主要承接城市和园林的修缮和新建工程,即文物建筑修缮、古遗址古墓葬文化遗址保护、仿古建筑、房屋建筑、市政绿化、建筑装饰施工。经过68年的探索创新实践历练,已经在古建油漆彩绘技艺方面心手相传起由第一代、第二代、第三代和第四代、第五代传承人构成的核心队伍,其中“古建油漆彩绘”一项已经由北京市级申报国家级非物质文化遗产。

远接汉唐 近抵明清

古建是油漆彩绘的“载体”,要说油漆彩绘,不妨先从古建说起。

中国古建筑是中华民族的宝贵财富,解读古建筑要放到时代语境中。

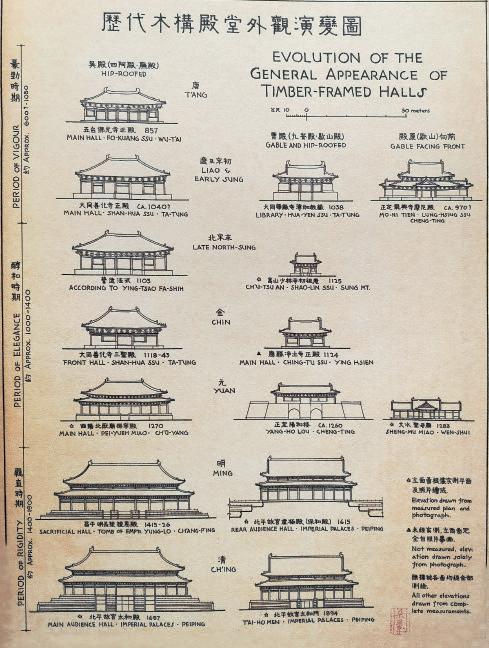

梁思成先生绘制的历代木构殿堂外观演变图。

梁思成先生在他的《中国建筑史之分期》一文中,将“中国建筑自其源始以至于今”,“姑分”为上古至秦、两汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐时期、五代宋辽金时期、元明清时期和民国时期七大阶段。浙江余姚河姆渡和西安半坡、临潼姜寨考古发现可以证明,我们的远古先民在距今约六七千年前,就以干阑式和木骨泥墙的建筑方法为自己建构了遮风避雨、防寒保暖的居所。进入夏商周时期,河南偃师二里头遗址考古发现了我国最早的廊院式木架夯土建筑,殷墟出土了建于长方形土台上、布局讲究的庭院雏形,陕西歧山凤雏村发现西周时期的中国第一个四合院,并于周朝产生了严格的“三朝五门”“周制”建筑等级制度。

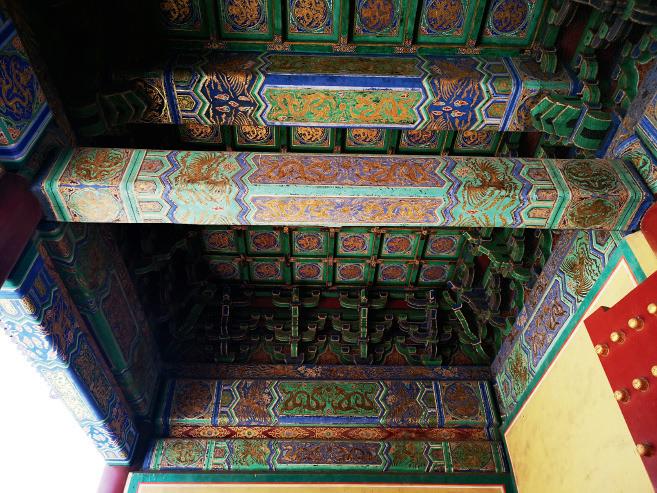

雍和宫斗栱彩绘。

接下来从战国到南北朝的900余年,城市规模渐渐扩大,木工已具有了很高水平,都城与宫殿开始采用“东西堂”制。随着秦统一中国,规模巨大的建筑在中华大地上崛起,如骊山建秦始皇陵、修驰道、筑长城。汉朝的建筑技术达到一个高峰,都城与宫殿不尊周礼,也采用“东西堂”制,有温室,有冰室,并形成独特的体系,尤其是帝陵建筑规格独具一格。至魏晋南北朝,佛寺大兴,留给今天、位于河南登封嵩山的嵩岳寺塔,就是一座建于北魏的15层密檐式砖塔,也是迄今为止我国地面上真正最早的建筑遗存。

天坛祈年殿。

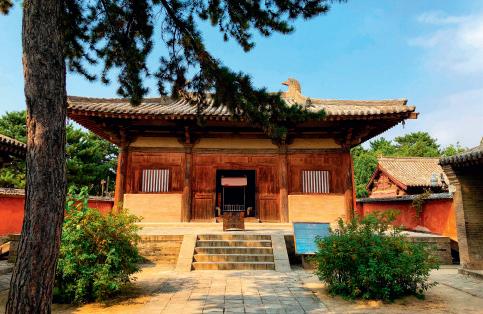

从隋唐五代至宋金,开始了有规划的建城。比如隋朝著名城市规划师宇文恺的两项惊世杰作——里坊制方格网、设计严整功能完善的大兴城(隋朝国都,今西安)和“洛水贯都,有河汉之象”、法天象地的东都洛阳城。隋匠李春设计修建了河北赵县安济桥。唐朝长安东北隅由梁孝仁监造的大明宫比今天的明清紫禁城大很多,而且布局是呈“工”字的轴心舍,神都洛阳还出现了中国历史上体量最大的木构建筑、武则天底方上圆的三层楼阁“明堂”。这个时期的大建筑群布局舒展,建筑风格明朗雄健,木构用料模数已具,斗栱雄劲功能分明,是封建社会盛期建筑发展的最高峰。沧海一粟,今天我们能有幸看到的现存最古老的一座木构建筑,是位于山西忻州五台县西南阳白乡李家庄、建于782年的南禅寺大殿,而体量最大、质量最好的唐代殿堂式木构建筑,是位于山西五台山、建于857年的佛光寺大殿。

天坛祈年门彩绘。

宋承唐势,又创造性发展。东京汴梁(今开封)城拆除坊墙,临街设肆,沿街建房,形成开放城市格局。因汴梁处于南北交界地带,所以建筑风格融北方的壮硕与南方的秀丽于一体,风格精致绮丽,门窗、勾阑出现繁复的棂格花纹。1103年,告别师徒口传心授的历史,我国古代最完整的建筑技术巨著、北宋将作监李诫编纂的《营造法式》面世了。

南禅寺大殿。

至元明清三朝,就来到我们的落点北京了。元大都基本依照《周礼考工记》“王城之制”,布局“方九里,旁三门,面朝后市,左祖右社”的规矩,大都城沿用北宋“工”字殿,斗栱缩小,柱梁直连,同时有木构简化、加工粗放的时代特点。明朝曾在南京、临濠(今凤阳)和北京先后三次修建都城宫殿。明成祖朱棣在元大都的基址上去掉北边5里、向南扩展1里建城,任姚广孝、郭守敬规划出一条长7.5公里的中轴线,用14年的时间建起了设计严整、造型壮丽、功能完备的紫禁城,出现了蒯祥“蒯鲁班”、徐杲等超级大国工匠。清代定都北京,沿用明代紫禁城,在北京西郊建皇家园囿三山五园、在拉萨建汉藏混合建筑布达拉宫、在呼和浩特建席力图召、在承德建避暑山庄“外八庙”等,创新发展了中国建筑,也成就了梁九、“样式雷”家族这样的大国工匠传奇。综合而言,元明清三代历时600余年,明清建筑成为中国封建社会建筑的最后一个高峰,并于清代中晚期形成了严格的制度与法式。

凡构屋之制,皆以材为祖

木构架建筑体系是中国古代建筑的主体。这一体系,从前期的土木结合,到后期的砖木结合,一直沿承着以木构架为主体结构、以木作技术为主要工种的构筑传统。《营造法式》称:“凡构屋之制,皆以材为祖”,这或许与我们的先民最早选择土壤肥沃、植被丰饶的水边台地繁衍生息有关,也或许与我们古老哲学思想中的讲究阴阳五行有关。先民们利用身边最便捷的材料,发挥自身的创造力和想象力,同时追求空间的适宜与阴阳的和合。木框架结构易于创造灵活多变的空间,加上榫卯连接,具有抗震性强、绿色环保、保温隔音的优点。又因为处于北半球的地理环境,建筑物的东西两面山墙与北面厚重的墙体,阻挡了西北寒风的侵袭;面临庭院的正面是轻盈秀丽的门窗格栅,又接纳了充足的阳光和新鲜空气;坡屋顶避免了夏日的暴晒。这是多么聪明智慧的选择啊。

传统建筑造型里,屋顶、屋身、台基为建筑的“三分”:“上分”是屋顶,“中分”是屋身,“下分”是台基。台基就不用说了,“建筑”二字中的“建”原是指地上部分,而“筑”指地下的筑基部分。台基之上是木质构架,即以立柱和纵横梁枋(按进深方向连贯两柱间的横木为梁,开间方向连贯两柱间的横木为枋)组合成各种形式的梁架,使建筑物上部荷载均经由梁架、立柱传递至基础,墙壁只起到围护、分隔的作用,民间所谓“墙倒屋不塌”就是对木质构架的描述。古建木构梁架形式最常见的是抬梁式、穿斗式、抬梁穿斗结合式及井干式、干栏式。梁柱牵制而为一“间”,一般建筑由奇数间组成,开间越多,等级越高,如故宫太和殿为11开间,是现存最高等级的木构古建筑。有人调侃说,来北京旅游,就是来看大屋顶!没错,故宫建筑群、景山、天坛、北海、颐和园……北京的古建真的几乎能看尽中国古建筑屋顶的制式:从最高等级的重檐庑殿顶,依次从高到低,重檐歇山顶、单檐庑殿顶、重檐歇山顶、悬山顶、硬山顶,还有藏式平顶歇山顶、其它杂式屋顶等等,其缤纷多姿,其奇伟繁丽,令人惊叹叫绝。

北京市园林古建工程有限公司的仿古大门。

屋顶上的蹲兽、鸱尾、山花、悬鱼、塔刹、宝顶、瓦作更是各有讲究,实用与审美兼具,在此暂不细表。单说这台基与屋顶之间,即上下架之间——上架的梁、檩、板、枋,瓜柱、柁墩、角背、角梁、柁挡板,下架自枋以下的各种柱、抱框、踏板、槅扇、屏门、槛窗、花罩、木墙板、木地板等等,以及阑额、斗栱、飞椽、耍头、雀替,室内的天花藻井,即是我们今天的主题——藻绘锦灿、雕梁画栋的古建油漆彩绘天地了。

北海公园白塔。

北京的古建宝藏

六朝古都北京,珍存着绚丽的宫殿、坛庙、寺观、园林和陵寝等古建宝藏。始建于西晋的潭柘寺,始建于隋末的云居寺,始建于唐代的法源寺、戒台寺、卧佛寺、白云观,始建于北宋的牛街清真寺,始建于金代的皇家苑囿北海公园,始建于元代的孔庙国子监、白塔寺、卧佛寺,明初朱元璋手下大将徐达率军修建的、位于怀柔古北口拱卫京师、皇陵的北方屏障慕田峪长城,明十三陵,明清两代的宫殿苑囿紫禁城、景山公园、中山公园、天坛、雍和宫,清代的颐和园、圆明园、陶然亭、恭王府、成王府(宋庆龄故居)、那王府、清东陵……它们叠印着千百年的时光,蓄积着各自的历史信息和文化特质,共同构筑着古都北京的根脉底蕴和过去及未来。

午門广场西翼角楼。

今年是故宫建成600周年,说起北京的明代建筑,最著名的非故宫莫属。我们《旅游》杂志曾做过“北京之冬”专题,其中有一篇就是《雪落紫禁城》。白雪飘飞的紫禁城太美了,茫茫雪花从灰白色的天空缓缓降落,覆盖了屋顶一排排琉璃筒瓦,勾勒出紫禁城千古不变的恢弘轮廓。天地一色,接通今古;琼楼玉宇,人间仙境。我也曾约过一篇《紫禁城赏花地图》,那是繁花映古建的美丽春天,是无数人为之流连赞叹的古都独有之美。雪花是繁花,繁花亦是雪花,它们以各自的色彩、温度和柔情装点了气势撼人、屹立600年的皇宫殿宇,穿越时空的距离,在历史的那一端,给今天的人们以无限的心灵滋养和美学享受。