基于调查实验法的治理主体与环境治理评价研究

吕维霞 宁晶 刘文静

摘要 环境治理已成为国家治理体系的重要组成部分,公众对环境治理效果的评价对于环境治理的理论与实践都具有重要意义。在PPP改革项目中,政府和企业同为提供服务的主体,谁的工作更能得到信任,谁的工作更能提升公众对环境治理效果的评价,这在已有的研究中尚未得到一致的回答。本文采用调查实验的方法,以H市环卫改革为例,探究在PPP改革项目中,不同治理主体对环境治理评价的影响,并且基于KHB分解法验证治理主体影响公众评价环境治理效果的中介机制。研究发现:首先,在PPP项目中,企业治理主体会使得公众对环境治理效果的评价更高。接受企业治理文本干预的受访者与接受政府治理文本干预的受访者相比,前者比后者对环境治理的评价高0.110 5分。其次,企业信任在治理主体和环境治理评价中起到中介效应,25.48%的贡献来源于企业信任的中介影响。再次,公众治理效能感知也在治理主体和环境治理评价中起到了中介作用,其中17.98%的贡献来源于公众的治理效能感知。最后,媒体介入在治理主体与公众对环境治理评价中起到正向作用。实证分析结果表明,PPP改革项目作为合作治理的模式之一,若想提高公众对环境治理效果的评价需要充分发挥企业在城市环境治理中的作用。在PPP项目运营过程中,作为环境公共服务供给的最终责任主体,政府在财政融资、项目招标、运营管理、行业监管等环节应不断改进,并同时注重信息公开和媒体宣传。

关键词 环境治理评价;治理主体;调查实验法;中介机制

中图分类号 F205 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2020)09-0031-08 DOI:10.12062/cpre.20200622

随着近年来经济发展水平的提高,环境污染问题逐渐引起了公众的关注。一方面,环境污染形势日益严峻,治理任务多,污染情况复杂;另一方面,在“压力型”城市环境治理模式下,治理模式和治理效率都存在着一定问题。在环境领域,PPP(Public Private Partnership,政府和社会资本合作)已经成为提高公共服务供给效率、节约政府成本的重要途径之一,得到了学术界和政策界的高度重视[1]。20世纪80年代以来,中国城市的公共服务开始走向一条市场化改革道路。

新公共管理运动自20世纪80年代在世界范围内兴起,主张“在政府公共部门广泛采用私营部门成功的管理方法和竞争机制,重视公共服务的产出,强调文官对社会公众的响应力和政治敏锐性,倡导在人员录用、任期、工资及其他人事行政环节上实行更加灵活、富有成效的绩效管理”[2]。根据新公共管理理论,各国政府逐渐将市场机制引入公共服务的提供中,许多实践证明新公共管理倡导的市场化改革能够提升公共服务的绩效和民众的评价。但近年来学术界对新公共管理运动也进行了反思,包括新公共管理对社会公平的影响、数字时代的治理转向等[3]。在公共部门强调合作治理的新运动,即“新公共治理”也重新深入地对新公共管理理论进行批判,指出内包或者混合式提供也是克服完全市场化的方式[4]。

在市场化改革中,PPP是改革的重要形式之一,也是研究合作治理的重要载体[5]。在城市环境治理领域中,很少有研究对PPP改革过程中治理主体和公众环境治理评价之间的关系进行探究。在环境治理中,公众评价能够影响企业收益和公众对政府的满意度,有效提升公共服务质量,进而影响政府和企业的行为。

本文主要研究在PPP改革项目中,政府和企业作为不同的治理主体对环境治理评价的影响。以H市环卫改革为例,通过对比受访者阅读不同干预材料后产生的环境治理效果评价差异,验证治理主体对公众环境治理评价的影响,并且探究信任、公众治理效能感知和媒体介入的中介作用。本文的主要贡献在于:首先,探究PPP模式下治理主体与环境治理评价之间的关系。以往的研究主要关注不同类型的公共服务由政府还是由企业来提供,是内包还是外包,较少关注PPP环卫项目中,企业和政府谁更能提高公众对PPP项目治理效果的评价。本文聚焦于PPP改革背景中的环境治理评价,检验政府和企业谁更能提高公众对PPP项目的治理效果评价,对已有的公共服务的PPP改革文献加以补充。其次,为治理主体与环境治理评价机理的研究提出了实证层面的证据,进一步提出了治理主体影响环境治理评价的三种机制,即信任机制、绩效机制以及媒介机制。这在一定程度上提供了验证治理主体影响环境治理评价的微观证据。最后,在研究方法上,本文采用调查实验法以探究和检验治理主体对环境治理评价的影响机制,能够有效地解决内生性问题和识别因果关系。

1 文献综述和研究假设

1.1 治理主体与环境治理评价

已有研究对于治理主体对环境治理评价不同影响的探讨,主要体现在三大模式:

第一,认为私人部门提供环境治理的效果更好。萨瓦斯[6]认为将公共资源的产权进行私有化是解决环境问题的最有效途径之一。一般来说,为了保障城市化过程中的环境可持续发展,让企业参与进来是一种有效的方式[7]。公私伙伴关系被认为是对政府和市场失灵的一种解决方案,能够将私营部门的优势纳入公共服务供给中,例如,私营部门具有更强的创新能力、更高的管理效率、更具企业家精神以及社会责任感,同时也能够将公共部门的知识纳入以解决城市环境问题[8]。私人部門参与可以提高私人部门投融资效率,减轻政府财政压力,提供更高质量的公共服务,有助于扩展公共服务的范围。已有的分析PPP运作方式的研究,认为由私人投资、私人运营的模式比政府投资建设、政府运营的模式效率更高[9]。由企业来供给公共服务效率更高,提供的公共服务会更优质。例如,Lee[10]基于对中国城市供水服务的研究,发现企业参与城市供水服务具有一定优势,包括引进创新管理技能、先进技术和投资,企业能够根据顾客的需求迅速做出反应,进而推动了中国水服务的改善和发展。

第二, 认为由政府提供环境治理的服务效果更好。由于环境的公共物品属性,政府应当向社会提供更多保护环境的公共服务。公共服务直接由私人企业进行提供会导致公共物品的供给不足。民营化实践表明,由企业供给公共服务并不是解决行政失灵的“灵丹妙药”[11]。在环境治理领域,企业、政府和社会合作能够更好地促进企业在治理环境中发挥作用[12]。在公共服务的提供中,私人部门的参与有可能会导致市场失灵。市场失灵导致公共部门和私人部门双方都可能会寻租或产生机会主义行为:缔约方追求自身利益,而不是选择社会可持续性目标。同时,实证研究也证明了政府通过环境政策的制定与实施促进环境治理绩效的提高[13]。在中国,政府仍然在环境保护中起着重要作用,其他类型的组织应重点解决特定的问题,比如清理受污染的水体、减少温室气体的排放,限制森林破坏或保证工业生产过程的可持续性等[14]。公众偏好政府是最主要的环境治理主体[15]。2008年的一项调查表明,61.30%的受访者认为地方政府是最主要的环境治理主体,公众在治理偏好上对政府具有较强的依赖性[16]。

第三,认为在PPP项目中政府和企业形成良好的分工与合作,才能提供高质量的环卫服务。叶林等[17]分析了环境PPP项目中政府和企业如何发挥各自的职能才能提高PPP项目的治理绩效,发现在2013年以前广州市政府由于没有做好环卫PPP项目的监管工作,没有提高合同对企业的约束力,进而导致环卫服务出现倒包现象。在执行PPP项目中加强对外包企业的监管和发包部门的监管,PPP项目才能得以顺利进行。Dao等[18]总结了PPP模式发展阶段的变化,肯定了私人投资的效率更高,但政府的制度会影响私人投资的效率,他们认为政府和私人部门之间要加强相互配合进而完善公共治理。

综上所述,以前研究主要存在以下缺陷:首先,已有的研究主要基于不同的理论对环境领域中通过企业外包还是政府提供,哪一种提供模式更能提高环境的投资效率、服务质量、技术改造等绩效进行分析,较少研究在PPP环卫项目中企业和政府谁的工作更能提高公众对PPP项目治理效果的评价。其次,有关PPP项目的研究主要关注政府和企业在合作治理中的关系,但缺乏对合作治理中不同治理主体对公众评价的影响的关注。最后,已有的对PPP改革中治理主体对环境治理评价的研究一般采用定性研究的方式,缺乏定量分析。

1.2 研究假设的提出

根据新公共管理理论,构建公私伙伴关系能够通过政府、市场与社会的有效合作解决政府与市场失灵的问题,进而打破传统的“割裂”治理方式。新公共管理强调专业化管理、具体的绩效标准与测量、结果控制、去中心化、竞争、私人部门的管理模式以及规则与资源节约[19]。一般认为公共服务市场化能够提升公众的满意度。由企业供给公共服务,可以减轻财政负担进而将财政资金用于更为需要的领域,同时发挥效率优先的特点实现物超所值的目标[20]。已有的研究发现私人投资的效率更高,但政府的规制会影响私人投资的效率,建议政府和私人部门之间要加强相互配合,完善公共治理。

基于以上陈述,我们提出假设1:

假设1:企业治理会使得公众对环境治理评价更高。

基于實地调研,本文认为信任、公众治理效能感知和媒体介入会在治理主体和环境治理评价之间起到中介作用。

首先,社会资本在合作治理中至关重要,网络、信任和规范可以减少合作的障碍,进而提升合作治理的有效性。尤其是在社区层面,社会资本不仅体现了社区信仰、目标以及合作的意愿,还能够通过资源和信息流动加强群体之间相互依存以促进集体行动[21]。公众对专家、利益相关者和政府决策者的信任度低会导致环境治理很难得到公众的认可,进而降低环境治理评价[22]。是否信任政府是影响公民参加积极度和多元主体治理的关键因素[23]。因此,环境治理效果的改善会提高公众对环境治理的评价,信任在治理主体和环境治理评价中起到中介作用。基于以上陈述,我们提出假设2:

假设2:信任在治理主体和环境治理评价中起到中介作用。

其次,在关于服务质量评价的早期研究中,发现了公众对服务质量的感知会影响公众对服务的满意度。一般来说,环境污染会影响公众的生活满意度[24],在环境污染较严重的地区,公民会感知到较为严重的污染水平,公民会对环境治理产生不满[25]。感知到的环境污染越少,公众对于治理主体环境治理效果的满意度越高。基于以上陈述,提出假设3:

假设3:公众治理效能感知在PPP治理主体和PPP治理评价中起到中介作用。

最后,一般来说,媒体对人们环境态度和环境行为能够产生一定的影响。媒体使用对于政府环境治理绩效的公众满意度具有重要影响,并且新媒体的影响显著 [26]。媒体使用显著影响公众对环境污染程度的认知,从而影响到公众对环境治理效果的评价。环境信息透明度的增强特别是现代媒体的发展,能够促进公众关注污染问题,表达环境治理的诉求。基于以上陈述,提出假设4:

假设4:媒体介入在治理主体和环境治理评价中起到中介作用。

2 研究设计

2.1 调查实验

随着行为公共管理在公共管理学界的兴起,实验法因其能够有效地揭示因果关系,近年来被广泛地应用于公共管理研究中[27-28]。一般来说,实验法可以分为:实验室实验、调查实验、自然实验、田野实验等。实验法的基本逻辑在于问题的提出、理论的操作化、实验操作与监控以及分析解释实验结果。其中,调查实验是公共管理研究中常用的方法,具有良好的适用性。调查实验是将不同的信息作为干预手段,进而探究不同的说法(wording)对受访者对某项问题特定看法的干预效应[29]。因此,本文采用调查实验方法以探究和检验治理主体与环境治理评价的逻辑关系。

2.1.1 实验流程

自2015年起,H市将全市4区的环卫工作外包给四家企业来提供。四家企业主要负责道路、绿化带、水域、垃圾收集及转运、公厕的建设及运营管理、管理设施和建筑的建设及维护六个方面的工作。政府通过购买服务的方式,将特许经营权授予给承包企业,通过政府投资30%的股权和四个企业投资70%的股权形式成立平台企业,由平台企业负责四个企业的管理,由环卫局进行监管。政府部门主要职责转变为对企业日常作业的检查、考核和监管。如果企业不能在季度考核中获得90分以上的成绩,将减少承包资金。

首先,实验分为A、B两组:A组为政府治理组,B组为企业治理组。访员在问卷访问前向受访者解释什么是PPP改革、H市目前PPP改革的背景和特点以及环卫PPP在H市是如何运营的。A组仅指出政府实施了PPP改革,不强调企业在环卫服务生产中的角色和作用。B组是在A组基础上强调H市近年来实施了环卫一体化改革,由原来的政府直接提供公共服务改为政府出资,企业生产公共服务,并着重强调企业在生产公共服务过程中所做的技术创新等工作。

其次,訪员给受访者提供了不同的两份材料。A组(政府治理组)让受访者阅读一段材料:“据了解,此次改革是政府为了改善环境面貌所做的努力,是我国环卫行业真正的PPP项目。政府在环卫服务上与企业合作,定期对企业进行监督并进行公示。政府勇于创新、监管得力,成为我国环卫行业改革的典范”。B组(企业治理组)让受访者阅读一段材料:“2016年8月起,H市实行了环卫PPP一体化改革,4个区分别由4家公司接手提供环卫服务。企业切实提供服务,并不断改进技术,加强管理,规范服务,做出了很多努力,H市的环境卫生状况确实改善了很多”。

最后,在阅读完不同的材料文本后,我们进一步询问了两组受访者:“您对H市环卫PPP改革效果如何评价?选项为非常不好、不太好、一般、比较好和非常好,这几个选项的分数由低到高排列,满分为5分,请问您给几分?”通过对照A、B两组不同的实验效果,以验证PPP项目运营过程中,不同提供主体对公众对PPP治理效果的评价的差异性。

2.1.2 问卷收集过程

本文的被试对象为H市居民。我们主要在H市下辖的X、L、M、Q四个区进行调查。从每个区随机进行抽样,于2018年1月份向公众发放问卷。发放问卷1 800份,回收问卷1 750份,问卷回收率达到了97.22%。其中,有效问卷为1 633份,问卷有效率达到了90.72%。

2.1.3 中介分析

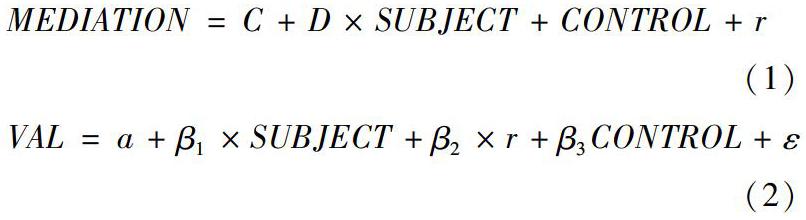

本文同时还试图探究治理主体如何通过信任、公众治理效能感知、媒体介入进而影响环境治理评价。因此,我们采用KHB方法对三种不同的中介效应进行分解[30]。在本文的KHB方法应用中,我们首先以中介变量MEDIATION(信任、公众治理效能感知、媒体介入)为因变量,SUBJECT(治理主体)为自变量,进行自变量的拟合模型,见公式1。其中r为模型的残差。在此基础上,我们进一步估计公式2。根据这两个公式,可以进一步分解出治理主体对环境治理评价的直接效应和间接效应的相对大小。

2.2 变量测量

2.2.1 因变量

环境治理评价主要是指个人的感知、态度和对公共产品的评价[31]。环境治理评价反映了公众对政府政策的满意度,同时也反映了公众的政治支持。本文指公众对环卫PPP改革政策实施效果的整体性评价。在不同组的受访者阅读了材料后,我们进一步询问了“您对H市环卫PPP改革效果如何评价?满分为5分,请问您给几分。”因此,我们使用这道题作为环境治理评价的测量题目。

2.2.2 自变量

本文的自变量是治理主体,测量方式主要是采用不同的文本作为干预。将回答企业的样本编码为1,治理主体为企业;将回答政府的样本编码为0,治理主体为政府。

2.2.3 中介变量

主体信任。我们在问卷中询问了受访者对政府提供环卫服务的信任情况,具体问项为“您是否信任由政府提供环卫服务?”,选项有“完全不信任”“不太信任”“一般”“比较信任”以及“非常信任”。我们在问卷中同样询问了受访者对企业提供环保服务的信任情况,“您是否信任由企业提供环卫服务”,选项同样有“完全不信任”“不太信任”“一般”“比较信任”以及“非常信任”。我们将“比较信任”和“非常信任”合并为一类,编码为1;将“完全不信任”“不太信任”“一般”合并为一类,编码为0。

公众治理效能感知。我们询问了受访者为什么支持环保PPP改革,其中有一个选项为“现在环境干净多了”,我们将选项入选编码为1,选项未入选编码为0。

媒体介入程度。如前文所述,治理主体会受到媒介的影响,我们使用“您经常看新闻吗?”,选项包括“从不”“偶尔”“一般”“经常”以及“总是”。我们将“经常”和“总是”合并为一类,编码为1,将“从不”“偶尔”“一般”合并为一类,编码为0。

2.2.4 控制变量

控制变量。参考已有的文献,模型中控制了实验组和对照组的人口学特征,性别[32]、年龄[33]、学历[34]、婚姻状况[35]、户口[36]、收入水平[37]。其中,在调查中,我们询问了受访者的学历,包括“专科及以下”“大学”“硕士”“博士”,我们将“硕士”和“博士”合并为一类,编码为1,即为高学历人群;将“专科及以下”“大学”合并为一类,编码为0。同时,我们还询问了受访者的家庭月收入情况,选项分别有“2 000以下”“>2 000~5 000元”“>5 000~10 000元”“>10 000~20 000元”。本文将“>5 000~10 000元”和“>10 000~20 000元”的受访者合并为一类,编码为1,即为高收入;将其他档次的收入合为一类,编码为0。表1是变量的描述性统计结果。

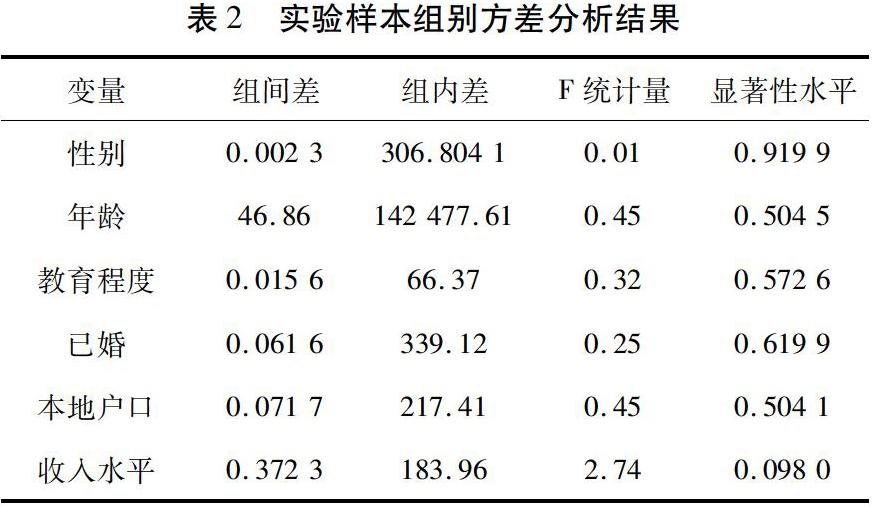

2.3 平衡性检验

调查实验首先要确定研究对象的随机性。因此,在调查过程中我们将干预1和干预2的调查问卷顺序进行循环排序,分别对应着企业治理和政府治理的文本,进而在访谈过程中按照已经排好的顺序发放给研究对象。调查实验采取的两种类型的有效问卷数量分别为:政府治理(723份),企业治理(634份)。我们同时对企业治理组与政府治理组在性别、年龄、教育程度、婚姻状况、户口以及收入水平进行了组别方差分析,发现企业治理组与政府治理组之间并不存在显著差异,这表明实验在样本分配上实现了随机分配,具有较好的平衡性(见表2)。

3 实证研究结果

3.1 不同治理主体的干预效应

基于上文的分析,我们构建了一个治理主体与环境治理评价的线性回归模型,模型结果如表3。

模型1中我们只加入了治理主体这一干预变量,结果发现企业治理对环境治理评价产生正向影响。这一结果在1%的置信水平下显著,相关系数为0.110 5。接受企业治理文本干预的受访者与接受政府治理的受访者相比,对环境治理评价的评价高0.110 5分。

在模型2中加入了性别、教育程度、婚姻、户口、收入水平等控制变量。结果发现,首先,年龄是影响环境治理评价的因素,随着年龄的增加,公民的环境治理评价也会不断地提高。其次,户口也会影响公民的环境治理评价。本地户口的居民对本市的环境治理评价比外地户口的居民评价更高。这一关系在5%的置信水平下显著,系数强度为0.120 5。再次,收入水平也对环境治理评价产生影响。在5%的置信水平下,高收入者比中低收入者对环境治理的评价会高0.125 1分。

在模型3中,我们同时加入了干预变量和控制变量。模型3的结果表明,在控制了其他特征的基础上,干预变量依然对公民的环境治理评价有着显著的影响。受企业治理干预的受访者仍然比受政府干预的受访者对环境治理的评价高。在1%的置信水平下,企业治理组的受访者比政府治理的受访者环境治理评价高0.104 0分。这表明,在环卫PPP改革中企业的治理工作能够获得更高的环境治理效果评价。

综上所述,不同的治理主体对环境治理评价产生不同影响。调查实验的结果证明,在中国环卫PPP改革中,企业治理主体能够显著地提升公民对环境治理的评价。

3.2 治理主体的影响机制

为了进一步验证治理主体的影响机制,我们使用KHB方法对治理主体的影响效应进行分解。

表4是KHB的分解結果。中介效应1显示了政府信任中介传导效应,结果表明政府信任在其中并不起到中介作用。中介效应2显示了企业信任的中介传导机制,结果表明有25.48%的贡献来源于企业信任的中介影响。中介效应3表明了公众治理效能感知也在治理主体和环境治理评价中起到了中介作用,其中17.98%的贡献来源于公众治理效能感知。中介效应4检验了媒体介入的影响,16.06%的贡献来源于媒体介入的影响。

数据表明,公民对企业的信任对于公民对环境治理评价作用非常明显。公民对政府的信任没有起中介作用,而对于企业的信任却有中介作用。同时,公众治理效能感知在治理主体和治理效果评价中起着中介作用。企业提供的优质的环卫服务让H市居民亲身感受到环境的变化,因此,他们对于环境治理效果的评价更高。媒体介入对于公民对于环境治理效果的评价也起重要作用。一般来说,接触媒体报道越多,公民对企业治理本市环境的知晓程度越高,也越能关注环境的变化,对环境治理效果评价更高。

3.3 稳健性检验

本文采用了调查实验的方法对治理主体与环境治理评价的关系进行探究。使用调查实验法已经有效地解决了内生性问题。为了验证其稳健性采用倾向值匹配(Propensity Score Matching)的方法对治理主体进行检验。经过平衡性检验和敏感性分析,仍然得到了类似的结果(见表5)。倾向值匹配的结果表明,接受企业治理干预的受访者对环境治理的评价更高。

4 结 论

环境治理已经成为国家治理能力建设的重要组成部分。伴随着中央和地方政府对环境治理越发重视,许多城市采用了环卫PPP改革以改善环境治理绩效。其中政府和企业应该如何在PPP中发挥作用成为争论的焦点。本文在PPP改革的背景下,基于调查实验探究不同的治理主体对环境治理评价的影响机制,即探究信任、公众治理效能感知、媒体介入在PPP项目中环境治理主体与公众环境治理评价之间的中介作用。

研究发现:首先,新公共管理的理论在中国城市环境治理中的应用并未过时。在环卫PPP模式下,企业和政府基于PPP模式在环境治理过程中都发挥各自重要的作用。其次,企业治理主体会使得公众对环境治理的评价更高。接受企业治理文本干预的受访者与接受政府治理的受访者相比,对环境治理评价的评价高0.110 5分。再次,信任在治理主体和公民环境治理评价中起到中介作用。其中政府信任在其中不起中介作用,但企业信任能够起到中介效应,结果表明有25.48%的贡献来源于企业信任的中介影响。公众治理效能感知也在治理主体和环境治理评价中起到了中介作用,其中17.98%的贡献来源于公众治理效能感知。最后,治理主体也会通过媒体介入对环境治理评价产生影响,16.06%的贡献来源于媒体介入的影响。

基于实证分析的结果,本文提出如下建议:第一,PPP改革作为合作治理的模式之一,需要充分发挥企业在城市环境治理中的作用。作为PPP模式下的环境公共服务的重要治理主体,企业在技术研发、管理创新等方面对提升居民环境治理评价发挥了重要的作用。未来可以尝试对企业参与环境治理和公共服务给予更大范围和更高强度的赋权,采取更多激励性政策工具,以提升企业参与环境治理和公共服务的积极性和效能。第二,在PPP项目运营过程中,作为环境公共服务供给的最终责任主体,政府在财政融资、项目招标、运营管理、行业监管等环节应加强作为,并同时注重信息公开和媒体宣传。这一方面有利于避免PPP项目运营中的寻租和责任真空等问题,另一方面也有利于提升居民对政府公共服务的满意度。第三,A、B两组数据间的差异表明,环境治理的客观绩效与居民主观满意度之间并非同一。为此,应注重将客观的环境治理绩效转化为公众对环境治理的感知和满意度。第四,城市环境治理的PPP改革需要加强公众对主体的信任。一方面因为城市环境公共服务具有专业性;另一方面在政府购买公共服务的过程中有可能会存在寻租等问题。因此,需要加强公众对治理主体的信任,例如,提高企业资质、具体服务、治理绩效的透明度,进而提升公众对环境治理的评价。第五,城市环境PPP改革对政府的环境治理绩效提出了更高的要求。实证结果发现环境治理绩效是治理主体与环境治理评价的中介机制之一。因此,在PPP改革过程中,政府应当选择能够提升环境治理绩效的企业,充分完善长效监管机制、建立健全谈判协商机制,以不断促进外包企业的服务效能。第六,政府需要加强城市环境PPP改革的宣传,通过新闻、社交媒体等方式增加公众对环卫PPP的了解程度。对政府的工作和企业的作为进行更好的宣传,未来尤其要结合垃圾分类等具体环境治理问题进行宣传,提高公民对垃圾分类工作的参与度,支持政府和企业的环卫改革工作。环卫工作和社区每个公民的维护和支持息息相关,媒体宣传和动员对提高公民自觉维护公共卫生的行为将起到很大的作用。

本文的不足在于:調查研究的适用性近年来引起了讨论,其主要问题在于测量受访者对文本的当场反应,这种干预效应是否能够产生持续、稳定的影响难以确定。此外,受访者很有可能已经接受过干预信息,这会使得干预的实验效果和现场效果难以区分。

(编辑:刘照胜)

参考文献

[1]杜焱强, 吴娜伟, 丁丹,等. 农村环境治理PPP模式的生命周期成本研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(11):162-170.

[2]金太军. 新公共管理: 当代西方公共行政的新趋势[J]. 国外社会科学, 1997(5): 21-25.

[3]袁方成, 盛元芝. “新公共管理运动” 的困境与转型——新西兰公共部门改革的反思及参鉴[J].公共管理学报, 2011, 8(3): 115-122.

[4]YANG J, KIM H S, CHOI S E, et al. What makes hybrid insourcing successful: a new public-private partnership model for social welfare services[J]. Asian social work and policy review, 2020, 14(1): 11-21.

[5]ALFORD J, HUGHES O E. Public value pragmatism as the next phase of public management[J]. The American review of public administration, 2008, 38(2): 130-148.

[6]萨瓦斯. 民营化与公私部门的伙伴关系[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2002.

[7]KOPPENJAN J, ENSERINK B. Public-private partnerships in urban infrastructures: reconciling private sector participation and sustainability[J]. Public administration review, 2009, 69(2): 284-296.

[8]BENNETT E, SELDON J, GROHMANN P. Joint venture public partnerships for urban environmental services: report on UNDP/PPPUEs project development facility 1995-1999[R]. New York: United Nations Development Program and Yale University, 2000.

[9]LEE C H, YU Y H. Service delivery comparisons on household connections in Taiwans sewer public-private-partnership (PPP) projects[J]. International journal of project management, 2011, 29(8): 1033-1043.

[10] LEE S. Development of public private partnership (PPP) projects in the Chinese water sector[J]. Water resources management, 2010, 24(9): 1925-1945.

[11]SIMON H. Public administration in todays world of organizations and markets[J]. Political science & politics, 2000, 33(4): 749-756.

[12]ABREU M C S D. How to define an environmental policy to improve corporate sustainability in developing countries[J]. Business strategy and the environment, 2009, 18(8): 542-556.

[13]CHANG L, LI W, LU X. Government engagement, environmental policy, and environmental performance: evidence from the most polluting Chinese listed firms[J]. Business strategy and the environment, 2015, 24(1): 1-19.

[14]GUTTMAN D, YOUNG O R, JING Y, et al. Environmental governance

in China: interactions between the state and ‘nonstate actors[J]. Journal of environmental management, 2018, 220: 126-135.

[15]MILYO J, KONISKY D M, RICHARDSON L E. Environmental policy attitudes: issues, geographical scale, and political trust [J]. Social science quarterly, 2008, 89(5):1066-1085.

[16]劉小青. 公众对环境治理主体选择偏好的代际差异——基于两项跨度十年调查数据的实证研究[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2012, 12(1): 60-66.

[17]叶林,杨雅雯,张育琴.公共服务的“后市场化”道路——以广州环卫服务改革为例[J].天津行政学院学报, 2018, 20(1):3-13.

[18]DAO N H, MARISETTY V B, SHI J, et al. Institutional quality, investment efficiency, and the choice of public-private partnerships[J]. Accounting & finance, 2020, 60(2): 1801-1834.

[19]HOOD C. A public management for all seasons[J]. Public

administration, 1991,69(1): 3-19.

[20]PINZ A, ROUDYANI N, THALER J. Public-private partnerships as instruments to achieve sustainability-related objectives: the state of the art and a research agenda[J]. Public management review, 2017, 20(1): 1-22.

[21]OH Y, BUSH C B. Exploring the role of dynamic social capital in collaborative governance[J]. Administration & society, 2016, 48(2): 216-236.

[22]TSANG S, BURNETT M, HILLS P, et al. Trust, public participation

and environmental governance in Hong Kong[J]. Environmental policy and governance, 2009, 19(2): 99-114.

[23]池上新, 陈诚, 许英. 环境关心与环保支付意愿: 政府信任的调节效应——兼论环境治理的困境[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2017, 17(5): 72-79.

[24]SMYTH R, MISHRA V, QIAN X. The environment and well-being in urban China[J]. Ecological economics, 2008, 68(1): 547-555.

[25]CHEN L, ZHANG J, YOU Y. Air pollution, environmental

perceptions, and citizen satisfaction: a mediation analysis[J]. Environmental research, 2020,184: 109287.

[26]ZHANG J, CHENG M, WEI X, et al. Internet use and the satisfaction with governmental environmental protection: evidence from China[J]. Journal of cleaner production, 2019,212(1): 1025-1035.

[27]FALK A, HECKMAN J J. Lab experiments are a major source of knowledge in the social sciences[J]. Science, 2009, 326(5952): 535-538.

[28]JAMES O, VAN RYZIN G G. Incredibly good performance: an experimental study of source and level effects on the credibility of government[J]. The American review of public administration, 2017, 47(1): 23-35.

[29]BARABAS J, JERIT J. Are survey experiments externally valid?[J]. American political science review, 2010, 104(2): 226-242.

[30]KOHLER U, KARLSON K B, HOLM A. Comparing coefficients of nested nonlinear probability models[J]. Stata journal, 2011, 11(3): 420-438.

[31]WANG X, GIANAKIS G A. Public officials attitudes toward

subjective performance measures[J]. Public productivity & management review, 1999,22(4): 537-553.

[32]BADRI M , AL KHAILI M, AL MANSOORI R L ,et al. Quality of service, expectation, satisfaction and trust in public institutions: the Abu Dhabi citizen satisfaction survey[J]. Asian journal of political science, 2015, 23(3):420-447.

[33]WANG Z. Citizenssatisfaction with government performance in Six Asian-Pacific Giants[J]. Japanese journal of political science, 2010, 11(1): 51-75.

[34]魏勇, 范支柬, 孙雷, 等. 中国公众环境意识的现状与影响因素[J]. 科普研究, 2017, 12(3): 33-38.

[35]黄珊, 周立华, 冯起, 等. 内陆河流域治理政策的生态环境效果评价——以民勤绿洲为例[J]. 中国沙漠, 2017, 37(3): 580-586.

[36]周全, 汤书昆. 政府环境治理工作的公众评价: 央地差距与结构性制约[J]. 北京行政学院学报, 2016 (6): 32-39.

[37]林丽梅, 刘振滨, 许佳贤, 等. 水源地保护区农村生活环境治理效果评价分析——基于农户收入异质性视角[J]. 生态经济, 2016, 32(11): 141-146.