为发展而竞争:地方政府多维度竞争的激励机制分析

宋妍

摘要 地方政府竞争在我国经济从数量增长到质量发展过程中起着极其核心的作用。从“为增长而竞争”的单一任务维度到“为高质量发展而竞争”的多维任务维度,引入公共选择领域中的竞赛成功函数,在一个前后一致的逻辑框架下建立理论模型,讨论地方政府竞争机制的有效性及作用机理。研究结论表明,不考虑多维度竞争绩效的测度成本差异,前者“为增长而竞争”的激励模式是后者地方政府“为高质量发展而竞争”激励模式的一个特例。聚焦新的发展阶段,地方政府多维竞争机制同样具有一维竞争机制信息需求量少的优势,与单一维度竞争机制相比,满足一定任务维数和获胜维数条件的合理多维竞争机制设计能够适应当前全面推动高质量发展的目标要求,更进一步提高地方政府总的努力投入水平。在对称纯策略均衡假定下,地方政府存在着同时获胜的可能性,需要根据任务目标进行奖励结构优化与匹配,在任务维数过多、资金负担较为宽松的场景,适当增加获奖数量,使地方政府从竞争中获益;在需要短期内见效的任务场景,减少获奖数量,确保地方政府集中力量快速取得成效。地方政府的异质性特征不会改变研究结论的稳健性,却会降低地方政府总的努力投入水平,对机制设计提出更高要求。基于模型的前提假定和均衡结论,提出合理设置任务维度、权衡考核奖励数量、统一考核机制指标和缩小差异均衡发展等建议,以期更好发挥地方政府多维度竞争机制的激励效力,为经济高质量发展阶段“中国之治”何以管用提供理论解释和完善路径。

关键词 高质量发展;地方政府;多维度竞争;激励机制

中图分类号 F123

文献标识码 A文章编号 1002-2104(2020)09-0039-07 DOI:10.12062/cpre.20200307

从赶超经济的数量型增长到创新经济的质量型增长,我国已然走过四十年历程。四十年来,我国经济创造的增长奇迹令世界瞩目,引发学者对我国模式及其成因展开广泛探讨。“地方政府竞争”——地方政府为吸引可流动生产要素而在投资环境、制度创新、政府效率等方面开展的跨区域竞争,被视为影响我国经济增长的重要因素,受到许多经济学家认同。例如,张五常[1]称这是我国经济奇迹的根本原因,是我国历史上最好的制度;张军[2]也强调,没有什么因素可以比地方政府竞争更能解释我国的经济奇迹。在以更高增长数量为目标的经济阶段,地方政府面临的经济发展、环境监管、基础设施建设、教育医疗服务等多维度任务被简单凝结成一维的数值指标GDP。GDP概念上容易理解,不考虑过多技术难点的情况下,统计上也容易把握和核算。加之地方政府各项事务都与属地管理职责挂钩,受利益竞争和岗位晋升驱使,不同行政区之间各自为战、各显神通,将主要精力用于完成业绩容易度量的任务,结果便是在营商环境改善和资源配置参与两个方面取得积极效果,创造了增长奇迹。但随着社会主要矛盾向人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾转化,任期内GDP增长作为地方政府领导干部绩效考核或政治晋升单一依据的弊端日渐凸显,亟须政府部门转变理念,转向以更高发展质量为目标和引领,促使经济增长重点向经济发展多维度任务全面回归[3]。多维度任务不仅关乎不同地方政府部门之间职能交叉、权责脱节,而且涉及不同业绩指标之间测度难易、价值取舍,对进一步深化经济体制改革提出了新要求。依照塔洛克分析官僚政治的一贯假定:无论其职位高低,官僚只对他所面临的奖励和处罚做出反应。因此,在经济转向高质量发展阶段过程中,以获取政治晋升为主要激励的地方政府竞争,在面临多维度任务体系时是否依然能够适用、发挥其有效作用?与单一维度竞争相比,为不同任务维度设置奖励,是否能够激发地方政府的总体最大努力?这些都是需要我们回答的重要问题。

1 文献综述

解释地方政府竞争对经济增长起积极作用的观点可以概括为三种。第一种是“产权论”,这种观点可以细分为两个方面。一个方面认为地方政府的权力边界是明确的,明确的产权边界为地方政府促进资源配置、改善投资环境等提供了激励,激发了地区之间的竞争[1];另一个方面认为地方政府的权力介于集权与分权之间,M型层级制实现了政府部门决策权力的分散,为非国有经济的扩张和地方政府追求最大化利益提供了激励,提高了资源配置效率[4]。第二种是“演化论”,这种观点认为地方政府在制度變迁中扮演了“第一行动集团”的角色,努力推动我国以较低摩擦成本实现渐进式制度变革[5]。第三种是“市场论”,这种观点强调市场是地方政府竞争的前提和原因,前述所谓产权与制度演化,只是地方政府追求收益最大化的手段和结果[6]。在市场背景下,产品价格和要素价格为地方政府进行利润核算提供了可能性,地方政府根据价格信号进行资源配置,在一定程度上响应市场需求,促使地方政府竞争产生了积极效应。周黎安[7]将这种模式进一步概括为“官场+市场”,认为这种增长模式下,地方政府如同竞争性地方股份公司,面对市场经济大潮不断探索、试错和学习,在积极意义上实现了我国经济增长。总体上看,尽管三种观点对地方政府作用机理提出了不同解释,但对于地方政府的重要作用、“竞争”在作用发挥中所扮演的重要角色却有着高度共识。

竞争机制设计需要满足参与约束和激励相容约束。为此,Brookins等[8]考察了竞赛参与者之间努力水平互补程度对竞争结果的可能影响;DAmato 和 Franckx[9]引入技术监测手段,提出了竞争机制占优的可能条件;Femake等[10]在竞赛参与者异质认知情况下,实验检验了竞争机制的具体效果。这些研究只是拓展了经典单任务竞争机制的研究思路,因循Holmstrom等[11]对多任务机理的首次形式化分析,国外学者在多任务竞争机制领域也取得了一些研究进展。

关于多任务竞争机制的讨论,已有研究多数受测量不一致性影响,质疑绩效测量困难会对绩效补偿的可信承诺造成负面影响[12-14],而Franckx等[15]通过考察参与者任务分配权重对竞争总绩效的影响,认为单任务竞争结果可以任意推广到多任务情境,多维度任务竞争性能主要取决于测量误差的协方差。此外,Sinclair-Desgagné[16]通过引入审计和监督机制,尝试恢复低效多维竞争机制的激励效果。Matsushiima[17]则增加任务数量,认为当任务数量足够大时,竞争机制有助于解决参与者道德风险问题,提高竞争效率。Thiele[18]考察了参赛者任务特定能力对竞争激励合同的影响。归纳起来,与单任务竞争相比,不少研究承认当绩效测度与竞争参与方真实目标之间弱相关时,多维度任务会降低竞争机制的效率;放宽经典模型的假设前提,诸多因素都可能避免竞争机制陷入次优均衡。而这些影响因素包括哪些?影响方向究竟为何?目前处于百家争鸣、尚无定论的探索阶段。分析其原因,这与多维度竞争机制存在模型推导困难、研究者关注问题视角迥异息息相关。

回到我国地方政府竞争与经济增长的逻辑脉络,陈钊和徐彤[19]推导证明,在经济发展早期,“为增长而竞争”的治理模式能够实现社会福利最优,随着外部条件发生变化,中央对地方的治理模式转变成“为和谐而竞争”,这种模式变迁能够为实现经济发展方式转变提供制度上的保障。皮建才[20]通过构建中央政府和地方官员的动态博弈,解释政治网络强度质疑,认为即使存在政治网络,官员政治锦标赛理论仍然有效,对地方官员努力程度的负面影响微不足道。贾俊雪等[21]将地方政府的晋升激励区分为增长绩效、财政可持续和民生性公共服务等维度,系统剖析了多维晋升激励对地方政府举债行为的影响与机理。这些理论研究源自我国实际,从时代发展进程或特定细分领域来看,都具有一定的解释效力。然而,由于始终将中央政府的激励目标设计为单一维度,其研究视角或关键变量抽取并未触及经济高发展质量阶段内涵下”中国之治”何以管用。寻求地方政府竞争机制的理论突破无疑是解释我国经济奇迹的重要研究方向。

“中国之治”乃至我国模式,得益于制度设计引导地方政府在投资环境、法律法规、公共服务、政府效率等方方面面展开跨区域竞争,使得制度优势充分发挥,制度绩效不断提升。为此,本文不再视GDP增长为地方政府竞争唯一目标,而是将政府绩效评价的多维指标看作一个多维度的竞争机制。通过引入公共选择领域中的竞赛成功函数(Contest Success Function,CSF)构建理论模型[20,22],避开经典单任务竞争模型的推导困难,使地方政府的不同努力得以协同,在一个前后逻辑一致的理论框架下讨论高质量发展与高速增长发展的制度绩效,探索高质量发展阶段地方政府竞争机制的有效性及作用机理,从理论上论证我国经济改革创新的方向与成果。

2 “为发展而竞争”的地方政府激励机制分析

2.1 地方政府竞争模型构建

假设有两个风险中性的地方政府i=A,B参与经济社会建设,评判两地经济发展优劣的维度有n个,包括经济发展效率、经济结构优化、社会福利变化与成果公平分配、资源利用与生态环境代价等。根据Matland[23]提出的政策执行的模糊-冲突模型,政策在目标和手段上往往存在着某种程度的冲突性和模糊性。因此,地方政府很难同时在n个维度上取得全面胜利,政策执行不可避免具有一定的偏差、失败甚至是不执行(nonimplementation)。假设地方政府在各维度上努力的单位边际成本为常数,一个地方政府在k(0.5n

假设地方政府间竞争开始以后,地方政府同时决定其在不同维度上的努力投入。地方政府A(B)在维度j上的努力投入水平是xj(yj),j=1.…,n,各维度竞争相互独立,地方政府A在维度j上获胜的概率是:pj=xjxj+yj 其他0.5 xj=yj=0

中央政府只需要观察到竞争结束时地方政府总的治理绩效,即多维度竞争机制保留了经典竞争机制降低信息需求的优点,不必要知晓地方政府在每个维度上如何表现的详细信息。

简化起见,假设两个地方政府间的竞争是一个对称博弈,即双方具有相同的努力投入水平,x*=y*=e=(e1,e2,…,en)。这极大简化了地方政府期望收益的函数形式[24]。地方政府A的收益函数取决于B的投入,记地方政府A在第1个维度的努力为e1,地方政府B在各维度上的努力投入对称,地方政府A除维度1以外,其他维度上的投入相同。地方政府A没有赢取任一维度竞争的概率表示为:

令(2)式等于0,且有e1=e,可以解得地方政府競争的对称纯策略纳什均衡如下:

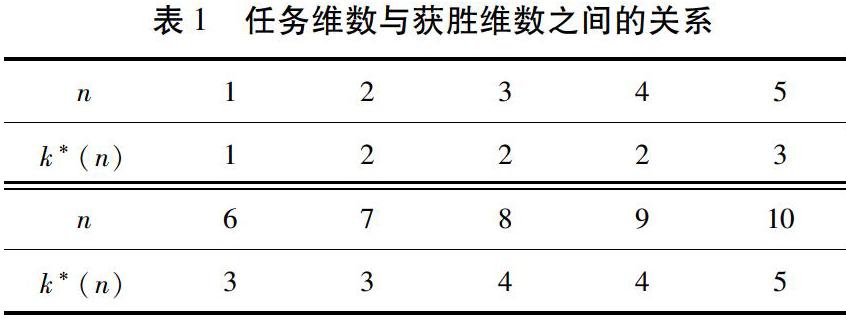

根据(3)式,当隐含的均衡收益是负值的时候,地方政府将不会参与竞争,或者因为缺少退出机制参与竞争但竞争动力不足。地方政府若想在综合竞争中获胜,必须要在分项任务中表现突出,即赢得一定的任务维数。如表1所示,任务维度数越多,地方政府要想取得考核胜利,获得职位晋升,必须获胜的维度数也越多;但是,总的任务维数n与最大获胜维数k*(n)之间并非一一对应关系。

当任务维度数n=1或2时,地方政府必须获得这个(些)维度的胜利;当任务维度数n=3时,地方政府取得考核胜利,必须要获得两个维度的胜利;当任务维度数n=5时,地方政府必须要获得三个维度的胜利;当任务维度数n=4或者n≥6时,地方政府如果达到最大获胜维度数,很可能获得相同绩效排序,地方政府A和B都获胜。在经济发展早期,以GDP增长为目标的晋升制度为地方政府提供了一个单一维度的竞争框架,在这种“为增长而竞争”的机制设计下,地方政府将主要努力投入于任期内的GDP增长,这相当于上述(n,k)=(1,1)这种情形。针对当下地方政府竞争机制向多维度方向转换,激励机制调整如何最大限度激发地方政府官员积极性,是我们接下来分析的重点内容。

2.2 多维度竞争的机制设计

假设地方政府要在k个维度上表现突出,才能够取得考核胜利,那么总的任务维度从n增加到n+1,对每个维度努力水平和总的努力水平带来的影响分别是:

根据(4)式,固定最大获胜维数k,总的任务维度数增加,直到n=2k-2,地方政府在每一维任务上的努力水平都在增大;当n=2k-1,努力水平保持不变,但额外增加任务维数将减少地方政府在每一维任务上的努力水平。根据(5)式,直到n=2k-1,地方政府在竞争中总的努力水平增大;当n=2k,总的努力水平不变,但额外增加任务维数将减少地方政府总的努力水平。

假设总的任务维数固定,地方政府要取得考核胜利,需要在k个维度上表现突出,那么从k增加到k+1,对每个维度努力水平带来的影响是:

根据(6)式,当k<0.5n时,地方政府在每一维任务上的努力水平随获胜维数的增加而增加;考虑到任务维度数只能是整数值,可以确定,n为奇数,k=0.5(n+1)时对应的努力水平是最大值,n为偶数,k=0.5n和k=0.5n+1时对应的努力水平都是最大值;进一步增加获胜维数k,地方政府在每一维任务上的努力水平将下降。由于总任务维数n固定,上述使单一维度努力水平最大化的k也将使地方政府总努力水平发生同样趋势的变化。

以n≤10为例,结合(4)~(6)式,得到地方政府每个维度的努力水平和总的努力水平如表2所示。由表2可以看出,当两个地方政府的努力投入水平相同,且(n,k)=(1,1)时,每个地方政府的努力投入都是R/4,结果与同时竞争的古诺博弈情况相同。令n*(k)是满足均衡存在条件(3)式的最低任务维数。对于k=1,n≥k=1时地方政府竞争的均衡都存在,而n=2k-1=1使得地方政府每个维度的努力水平最大,n=2k-1=1或n=2k=2使得地方政府总的努力水平最大;对于k=2,n=2或n=3时地方政府每个维度的努力水平最大,n=3或n=4时地方政府总的努力水平最大;对于k=3,n=5时地方政府每个维度的努力水平最大,n=5或n=6时地方政府总的努力水平最大;对于k≥4,(3)式都在边界处得到满足,使得地方政府在每个维度和总努力水平最大的任务维数是n*(k)。

同理,对于n=2,k=1,或k*(2)=2使得地方政府总的努力水平达到最大;对于n=7和n=9,k*(7)=3和k*(9)=4分别使得地方政府每个维度以及总的努力水平达到最大;对于其他n取值,由于e(n,k)是k的严格凹函数,且在k*(n)附近对称,地方政府在(3) 式允许的范围内达到每个维度以及总的努力水平最大。特别地,对于n≥6,k*(n)<0.5n总是成立,意味着在这些竞争场景中,地方政府最大限度选择的努力非常大,两个地方政府都可能取得成功,且随着n的增大,两个地方政府同时获胜的可能性不断增加。

2.3 “为发展而竞争”的激励效果分析

地方政府竞争的制度绩效如何呢?政府治理从来不是单一维度[25],而是经济、政治、文化、社会、生态等全面发展的持续“进步”过程。为了实现治理目标中确定的多维任务,在地方政府之间引入竞争机制不可或缺,所谓地方政府竞争“产权论”之集权分权管理、“市场论”之官场市场激励,都是发动地方政府竞争的互补性制度安排,随政治体制和经济条件革新表现为“演化论”之制度变迁。在改革开放初期,“以经济建设为中心”被确立为国家发展方向的重大战略目标,即使如此,中央政府分配给地方政府的任务也包括公共服务、基础设施建设、社会治理等多重维度,只是在评判地方政府绩效时,采取了可观测、可证实、单一维度的GDP数目字考核。“为增长而竞争”模式很大程度上解释了我国经济的高速增长,但与之相伴而生的负面影响对民生福祉可持续增进日益产生威胁,地方政府应当为和谐而竞争、为创新而竞争,究竟为什么而竞争,一度成为热议焦点。

党的十八大以后,长期延续的地方政府单一维度考核标准明显发生转变,指向全面发展成果的考核评价体系,意在向增长和高质量均衡发展的多维竞争机制回归。先排除多任务绩效的测度成本差异,“为增长而竞争”的激励模式是地方政府“为高质量发展而竞争”激励模式的一个特例。由于对GDP有关的任务维度采取了强激励,对难以客观量化和难以有效管控的其他任务维度采取了弱激励,“理性经济人”的地方政府官员难免在经济增长方面投入更多努力,对其副产品及其他维度任务有所忽视和偏废,最终导致地方政府竞争结果趋次(race to the bottom)。这种激励方案相当于前述(n,k)=(1,1)的制度设计,在主要矛盾集中于人民物质文化需要与社会生产不匹配的那段时期,能够激励每个地方政府在单一维度任务上实现努力投入水平最大化,充分发挥制度效力。然而,在政府目标转向追求多维任务的新时代背景下,随着竞争规模增加(同时增加n或k),地方政府在单一维度上的努力投入水平被摊薄,变得越来越小,仍然维持考核机制不变就会与政府既定任务目标不相配合,降低地方政府竞争的激励效果。

围绕政府现阶段的治理目标是要推进全社会各环节的协调有效发展,地方政府竞争结果的考核目标相应调整为地方政府总的努力投入最大化符合道理与逻辑。前述模型分析告诉我们,增加总的任务维数,并在既定任务维数下提高获胜维数k*(n)(同时满足(3)式),能够通过扩展竞争规模与范围,增加地方政府每个维度努力以及总的努力投入,带来社会治理改进与民生福祉提升。但是,与单一维度竞争(1,1)相比,更多任务维数会降低各分项任务维度的努力水平,增加地方政府既定努力下的获胜机会,使总的努力水平保持不变或下降。例如,(n,k)=(2,1)时,总努力水平没有发生变化,但地方政府A和B都可能成为获胜者,且随着n的增大,两个地方政府同时获胜的可能性进一步增加。更多获胜者为竞争机制及其奖罚规则设计带来了新选择与新挑战。尽管一定条件下,实施一个单一奖励方案或两个奖励方案,理论上都可以实现地方政府总的努力水平最大化,但前者明显简化了奖励结构,后者大幅增加了奖励成本。周雪光[26]在对国家治理问题进行思考时特别强调,治理规模及其成本代价是制约国家建设和政治改革的重要条件,能否找到有助于减轻国家治理负荷的制度安排是我国社会良性发展的关键。因此,从最大限度降低制度运行成本的角度考虑,如果中央政府面临获胜数目选择,那么使单一地方政府获胜的制度安排更有优势;如果中央政府面对的是一個同时获奖的方案选择,那么选择最小任务维数的制度安排更加合理。

综上所述,竞争维度之间具有战略互补性,引发地方政府竞争向高质量转变应当表现出固有的“整体推进”特征。多维度竞争机制设计能够更进一步为地方政府提供激励,使地方政府在经济增长以外,关注其他治理目标全面提升。当然,制度实施上不必要一蹴而就,可以分步推进,并针对具体竞争场景细化奖励结构,以最大化发挥激励效力。在对多维度任务进行划分界定与制定考核标准时,尤其需要注意各维度任务之间的指标度量性、可比性。多维竞争机制能够显著降低机制设计的信息量需求,但当所使用的绩效度量与政府真实目标之间弱相关时,即使地方政府风险中性,也可能出现低效率的激励结果。此外,我们应当注意到,地方政府之间天然存在差异,可以表现为对职位晋升或货币化奖金R评价不同,或者地方政府在各维度上努力的单位边际成本并非同一常数。对此,穆勒[24]已经给出证明,如果RA>RB,地方政府竞争不存在纯策略均衡,地方政府B会因为认识到对奖励估值过少而减少努力投入,从而使总的努力投入水平比对奖励估值相同时更少;同理,如果地方政府B比A具有相对更大的单位边际成本,将会因为预期收益更小、获胜概率下降而减少努力投入,从而使总的努力投入水平减少。可见,严苛的前提假设并没有弱化本文结论的稳健性,但为地方政府竞争机制的实际操作提供了重要启发与借鉴。

3 結论与建议

我国经济从高速增长转向高质量发展,对进一步深化经济体制改革提出了新要求。该研究在尽可能减少机制设计者信息需求量的基础上,借助竞赛成功函数,构建一个两地方政府同质的多任务竞争理论模型,对地方政府竞争机制的适用性与有效性做出了解释。研究结论表明,在“为增长而竞争”的高速度发展阶段,地方政府竞争机制能够很大程度上解释经济增长奇迹;在高质量发展阶段,地方政府竞争机制依然具有很好的激励效力,能够继续绘就新时代我国全面发展的新蓝图。不考虑多维度竞争绩效的测度成本差异,前者“为增长而竞争”的激励模式是后者地方政府“为高质量发展而竞争”激励模式的一个特例。聚焦新的发展阶段,多维度竞争机制能够适应当前中央政府推动全面高质量发展的目标要求,相比单一维度竞争,合理的机制设计能够更进一步提高地方政府总的努力投入水平。但是,在对称纯策略均衡假定下,地方政府存在着同时获奖的可能性,需要根据任务目标进行奖励结构优化与匹配。地方政府的异质性特征不会改变本文研究结论的稳健性,却会降低地方政府总的努力投入水平,对机制设计提出更高要求。为了更好发挥地方政府多维度竞争机制的激励效力,提出以下主要建议。

针对目标,合理设置任务维度。围绕全面高质量建设目标,中央政府应当强化顶层设计,按照经济、政治、文化、社会、生态等治理内容设置任务维度与考核维度,任务维数与考核(获胜)维数要合理匹配,确保地方政府竞争在总努力水平投入上取得更积极效果;特别在一些需要短期内见效的治理任务上,应当将任务目标调整为最大化单一或每一维度努力投入水平,确保地方政府集中力量快速取得成效。

权衡成本结构,明确奖励数量。在多任务竞争结构中,奖励范围对激励效果与组织运行有直接影响。中央政府应当简化奖励结构,减少奖励数量设置,在适当拉长地方政府获奖通道、确保激励效果的同时,降低制度运行成本,保障竞争机制长久运行;但在任务维度过多、资金负担较为宽松的场景,应当适当增加获奖数量,使地方政府从竞争中获得更多收益,提高治理积极性。

统一考核指标,简化机制运行。多任务竞争机制的有效运行需要以指标一致、可比为前提,否则在强激励作用下,就会导致地方政府努力投入向确定性的、容易测量的维度“一边倒”现象。在进行地方政府竞争机制设计时,中央政府应当充分认识到这一问题,尽可能减少任务维度的随机性,明确任务的测度标准和方法,并使任务绩效测度与治理目标高度匹配,减少机会主义行为。

缩小差异,地方政府均衡发展。地方政府发展过程中逐渐形成的观念、区域经济、政治与环境生态差异等,对最大化总的治理绩效具有抑制作用。中央政府应当尽可能在同质参赛者之间进行竞争考核,同时中央与地方各级政府之间应当统一理念,缩小认知差异,接力攻坚,形成合力;各地方政府之间应当充分发挥资源禀赋优势,以均衡发展为目标,加快实现后发赶超,向全面高质量发展阔步迈进。

(编辑:李 琪)

参考文献

[1]张五常. 中国的经济制度[M]. 北京: 中信出版社, 2009.

[2]张军. 登顶比赛——理解中国经济发展的机制[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.

[3]刘志彪. 理解高质量发展: 基本特征、支撑要素与当前重点问题[J]. 学术月刊, 2018, 50(7): 39-45, 59.

[4]QIAN Y, XU C. Why Chinas economic reforms differ: the M-form hierarchy and entry expansion of the non-state sector[J]. Economics of transition, 1993, 1(2): 135-170.

[5]杨瑞龙. 我国制度变迁方式转换的三阶段论——兼论地方政府的制度创新行为[J]. 经济研究, 1998(1): 3-10.

[6]周黎安. 转型中的地方政府: 官员激励与治理[M]. 上海: 格致出版社,上海人民出版社, 2017.

[7]周黎安. “官场+市场”与中国增长故事[J]. 社会, 2018, 38(2): 1-45.

[8]BROOKINS P, LIGHTLE J P, RYVKIN D. Optimal sorting in group contests with complementarities[J]. Journal of economic behavior and organization, 2015, 112(3): 311-323.

[9]DAMATO A, FRANCKX L. Nonpoint pollution regulation targeted on emission proxies: the role of yardstick schemes[J]. Environmental economics and policy studies, 2010, 12(4): 201-218.

[10]FEMKE V H, ARIANNE V D W, AMIR G. Green, greener, greenest: can competition increase sustainable behavior?[J]. Journal of environmental psychology, 2018, 59(1): 16-25.

[11]HOLMSTROM B, MILGROM P. Multitask principal-agent analyses: incentive contracts, asset ownership, and job design[J]. Journal of law economics and organization, 1991, 7(Special Issue): 24-52.

[12]WILLIAMSON O E. The economic institutions of capitalism[M]. New York: Free Press, 1985.

[13]MENG D, TIAN G. Multi-task incentive contract and performance measurement with multidimensional types[J]. Games and economic behavior, 2013, 77(1): 377-404.

[14]吴敏, 周黎安. 晋升激励与城市建设: 公共品可视性的视角[J]. 经济研究, 2018(12): 97-111.

[15]FRANCKX L, BROSE I, DAMATO A. Multitask rank order tournaments[J]. Economics bulletin, 2004, 10(10): 1-10.

[16]SINCLAIR-DESGAGN B. How to restore higher-powered incentives in multitask agents[J]. Journal of law economics and organization, 1999, 15(2): 418-433.

[17]MATSUSHIIMA H. Relative performance evaluation between multitask agents[R]. University of Tokyo, 2006.

[18]THIELE V. Task-specific abilities in multi-task principal-agent relationships[J]. Labour economics, 2010, 17(4): 690-698.

[19]陳钊, 徐彤. 走向“为和谐而竞争”: 晋升锦标赛下的中央和地方治理模式变迁[J]. 世界经济, 2011(9): 3-18

[20]皮建才. 中国式分权下的地方官员治理研究[J]. 经济研究, 2012(10): 14-26.

[21]贾俊雪, 张晓颖, 宁静. 多维晋升激励对地方政府举债行为的影响[J]. 中国工业经济, 2017, 34(7): 5-23.

[22]CLARK D J, KONRAD K A. Contests with multi-tasking[J]. Scandinavian journal of economics, 2007, 109(2): 303-319.

[23]MATLAND R E. Synthesizing the implementation literature: the ambiguity-conflict model of policy implementation[J]. Journal of public administration research and theory, 1995, 5(2): 145-174.

[24]穆勒. 公共选择理论 [M]. 韩旭, 杨春学,译. 北京: 中国社会科学出版社, 2010.

[25]BALMACEDA F. Optimal task assignments[J]. Games and economic behavior, 2016, 98(1): 1-18.

[26]周雪光.中国国家治理的制度逻辑: 一个组织学研究[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2017.