少数民族传统聚落景观基因特征识别与传承

——以大研古镇为例

(西南林业大学 地理与生态旅游学院,云南 昆明 650224)

“景观基因理论”是我国学者借鉴生物学基因理论提出的景观特征研究方法。“景观基因”是指对传统聚落景观特征具有决定性影响并世代传承的文化因子[1]。研究学者借鉴生物基因分析方法,系统地建立了传统聚落景观基因理论体系与研究框架[2-6],并广泛应用于传统聚落景观基因特征的提取与识别[7-10]、旅游规划与景观设计[11-12]、民族文化认同[13]、非物质文化遗产[14]、文化景观区划[15]及其保护开发[16]等研究领域。关于传统聚落景观基因的研究,少数民族聚落景观具有独特性和典型性。本研究选择纳西族传统聚落丽江大研古镇为研究对象,大研古镇小桥流水,钟灵毓秀,被旅游界称为“民族文化和经济对接”的“丽江现象”和“世界遗产带动旅游发展”的“丽江模式”[17]。近年来,大研古镇由于民族旅游的蓬勃发展,古镇经济、社会、文化建设事业快速推进,但是富有山水特征与少数民族特色的景观特征受到现代商业文化的冲击,因此加强对大研古镇景观基因特征的研究,对促进大研古镇民族文化的保护与传承以及经济社会可持续发展等都具有重要的意义与现实的紧迫性。

1 研究设计与研究方法

1.1 研究区域概况

大研古镇又名丽江古城,位于云南省丽江市,始建于南宋末年,是我国典型的纳西族传统聚落。地理坐标为100°14′E,26°52′N,海拔约2 400 m,面积3.8 km2,属低纬高原季风气候,年平均气温12.6~19.8 ℃,年平均降水量为1 000 mm 左右。气候垂直分布明显,终年见雪山,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充沛,干湿季分明。常住人口约3 万,其中纳西族约占总人口的2/3。自古以来大研古镇就是我国西南交通贸易大动脉的南方“丝绸之路”和连接川滇藏“茶马古道”的重镇。1997年丽江古城被联合国教科文组织列入“世界文化遗产名录”,丽江旅游业异军突起,游客增长迅速,从2010年的909.97 万人次增长到2018年的4 643.3万人次。旅游业总收入也从2010年的112.46 亿元增长到998.45 亿元(中国统计信息网)。

1.2 研究方法

本研究结合实地调研、历史文献资料查阅等研究方法,研究大研古镇景观基因构建、分析其演变机制、发掘其传承内容和描述其景观特征,拓展景观基因理论的应用领域并丰富其内容体系,为景观基因理论提供云南省少数民族地区的研究案例。

1.3 数据来源

本研究所用数据主要通过实地调研与访谈获得。课题组于2018年11月在大研古镇进行预调研,采取参与式观察和重点访谈,对大研古镇景观基因构成要素及其景观特征进行现场采集、整理与分析,并确定景观基因指标体系,为后续研究奠定基础。

2 大研古镇景观基因特征识别

2.1 指标体系的构建

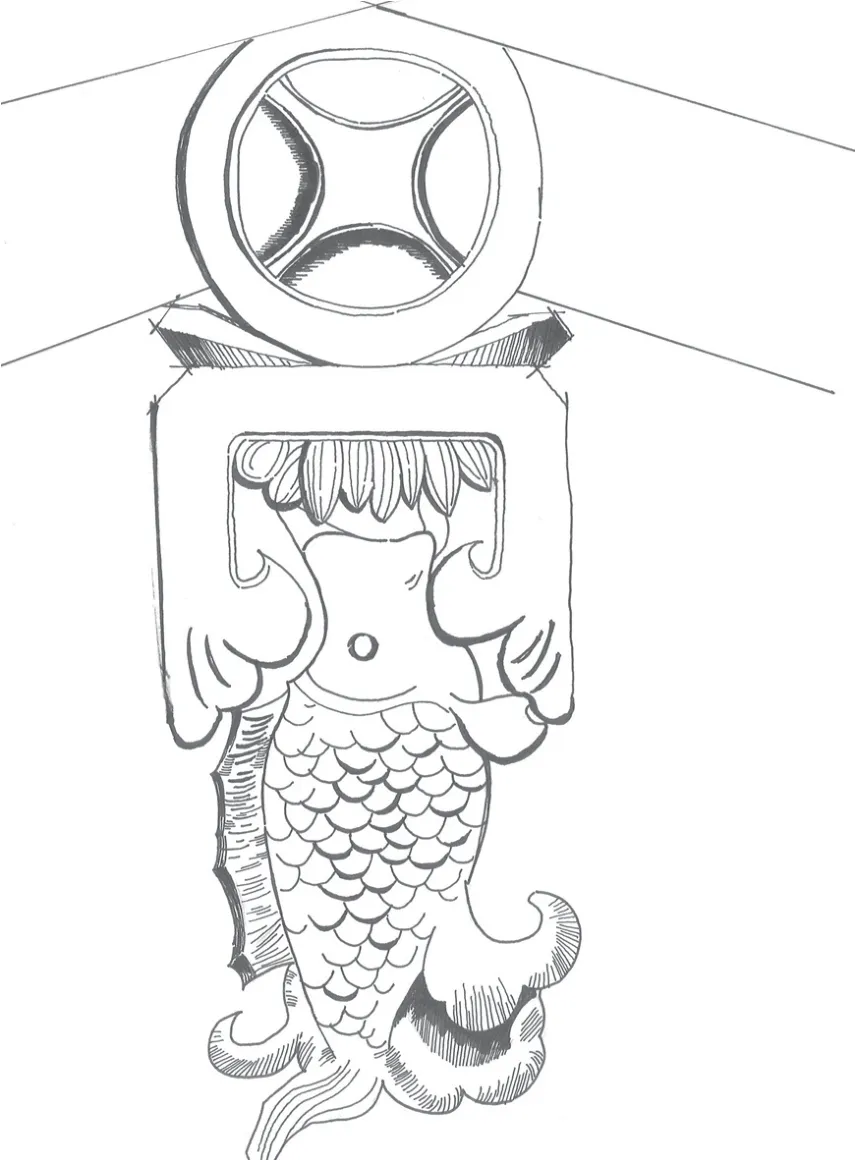

研究传统聚落景观特征最有效的操作方法即构建景观基因识别指标体系。根据前期学者的研究成果表明,少数民族传统聚落景观基因的识别大致可以从民居建筑、图腾标志、主体性公共建筑、环境因子、布局形态5 个层面进行识别,同时还要综合考虑传统聚落的内在文化特征[3]。作为一个历史悠久、风格独特的传统聚落,大研古镇所表现出的外在空间与物质形态,必定是与其政治、经济、文化、宗教等聚落内在生成机制共同作用的结果。因此对于大研古镇景观基因的特征,不仅体现在民族区域特征显著的纳西民居建筑、环境特征等物质形态基因方面,还体现在宗教信仰、民族生态文化等非物质性文化承载基因,这些物质形态基因与文化承载基因共同构成大研古镇景观基因指标体系。其次,在识别大研古镇景观基因的特征时,选取最突出、最容易辨别的景观要素,即大研古镇区别于其他传统聚落的特征因子与基本单元。总体来说,物质形态基因可从环境特征、民居建筑、公共空间、官府衙署4 个角度构建其指标体系:1)提取环境特征景观基因特征时,主要考虑宏观层面的村落选址与格局、中观层面的村落空间布局形态因素;2)提取民居建筑景观基因特征时,主要考虑屋顶造型、平面布局、局部装饰与建筑材料等因素;3)识别公共空间主要考虑如四方街、三眼井、桥等生活场所景观特征。4)识别官府衙署主要考虑木府景观特征。对于文化承载基因可以从纳西文化、茶马文化、宗教信仰、曲艺舞蹈、节庆习俗5 个角度构建其指标体系:1)识别纳西文化主要从“小民族创造大文化”角度考虑。2)识别茶马文化主要从茶马古道重镇考量。3)识别宗教信仰特征主要考虑东巴教因素。4)识别曲艺舞蹈因子主要考虑“人类非物质文化遗产”纳西古乐。5)识别节庆习俗文化特征以纳西族三朵节为代表性因子(图1)。

图1 大研古镇文化景观基因识别指标体系Fig.1 Gene recognition index system of culture landscape in Dayan ancient town

2.2 大研古镇景观基因特征识别结果

2.2.1 物质形态基因

2.2.1.1 环境特征因子

1)村落选址的风水格局

受古代堪舆学的影响,大研古镇的宏观选址与微观布局蕴含深刻的生态智慧[18]。古代堪舆学关于村落选址与建筑布局提倡背山面水,坐北朝南;藏风聚气、山环水绕[19],除此之外,《地理人子须知》:“《曲礼》注云:……前山为朱雀、后山为玄武、左山为青龙、右山为白虎[20]……”。1)大研古镇坐落于丽江坝子中部,依托“玉璧金川”的大环境。“玉璧”指玉龙雪山,是纳西族保护神“三朵”的化身。“金川”指为丽江地区提供丰富水源的金沙江。可见大研古镇的宏观选址充分考虑山川地形、朝向方位和水源气候等因素。2)“背山”则指狮子山、象山、金虹山,三山为屏,抵挡冬季雪山寒流,形成天然的围护与屏障;东面南面地势平缓开阔,接纳春夏凉爽气流,形成坐靠西北,放眼东南的整体格局,有利于“藏风聚气”。3)其次,《风水辨》曰“得水为上,藏风次之”,突出强调水源是关系聚落选址因素的重中之重。大研古镇的“面水”则是指玉泉河水在玉龙桥下一分为三,三分成九,密布的水网穿街走巷,蜿蜒的水系终年流淌,形成“家家门前绕水流”的“水格富贵”之相。大研古镇街道顺水而建,主街傍水,小巷临渠。“山管人丁水主财”,生生不息的水给古城带来鲜活的生机,充分体现“智者乐水,仁者乐山”以及“山环水绕”的山水方位布局观。

2)布局形态的生态智慧

大研古镇的布局形态与空间格局蕴含中国传统文化丰富深厚的生态智慧——“天人合一”[21]。大研古镇布局形态并未遵循传统《周礼·考工记》“方九里,旁三门,国中九经九纬,经途九轨”的中原建城礼制,而水系是确定大研古镇总体空间格局的先决条件之一。玉河水一分为三,形成西河、中河、东河(图2)。中河是历史悠久的自然水系,西河与东河分别为元代木府统治与清朝改土归流历史背景下开挖的人工河。古镇采取“河水先行”的营城理念与自由的空间布局方式。细看古镇以水为脉顺应地形,因地制宜绵延拓展,既无规整的道路网,也无严谨的中轴线,正如《管子·乘马》所言:“城郭不必中规矩,道路不必中准绳”[22]。可见,大研古镇的村落选址与微观布局,符合《周礼·夏宫》中“若有山川,则因之”[23],极力遵循“顺应自然”“天人合一”的哲学思想,呈现出独特的布局形态与有机生长格局。2.2.1.2 民居建筑因子

由于纳西族善于学习、博采众长的民族特性与茶马古道的便利交通,纳西族的民居建筑融合汉族青瓦白墙、白族“三坊一照壁”、藏族绘画多民族元素于一体,呈现“和而不同”的景观特征,主要体现在建筑材料、平面布局、屋顶造型、装饰特征等方面。

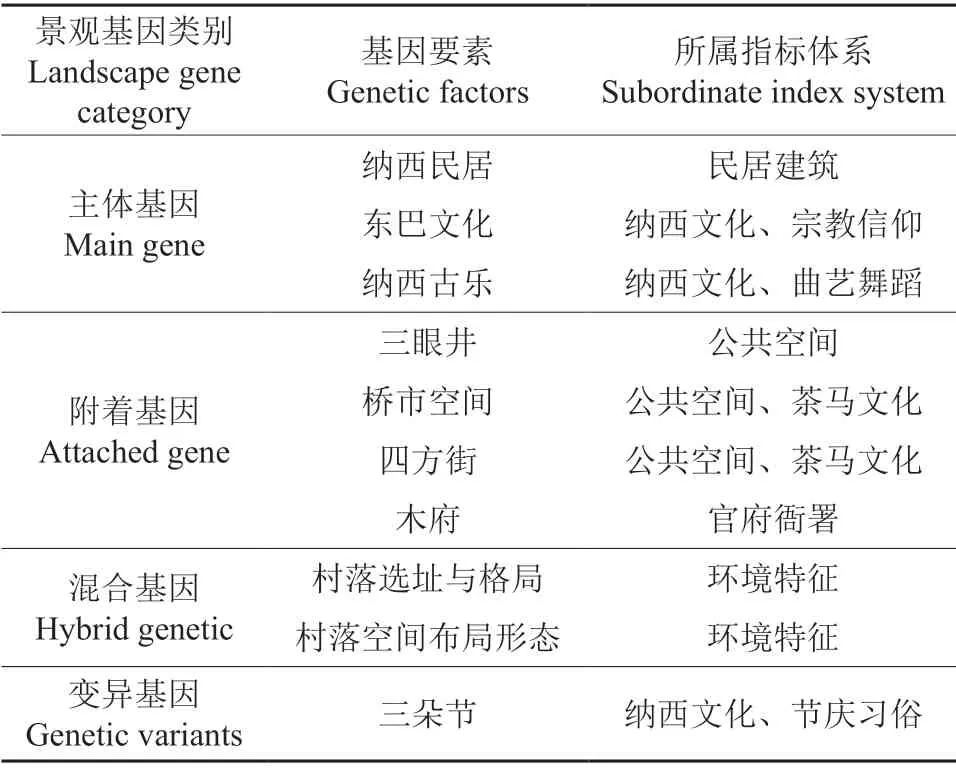

图2 大研古镇水系布局Fig.2 Layout of Dayan ancient town water system

1)纳西族民居建筑以土木结构的合院式民居为主。丽江地区木材资源丰富,民居建筑有效利用土、木、石等当地原生态自然材料,体现就地取材,因地制宜的地域特色。2)古城建筑的平面与空间型制多为一坊两坊、“三坊一照壁”“四合五天井”“六合同春”“走马转角楼”,与大理“汉式白族民居”的组合布局一脉相承。古城建筑依循地势起伏和水系弯曲而灵活布局,多选择坐西朝东或坐北朝南的方位。正房、两侧厢房与“照壁”,围合形成尺度宜人,空间开敞的“三坊一照壁”格局。3)古镇民居主动适应复杂多变的高原气候,屋顶采用坡度接近30°的两坡顶,有利于雨季排水与旱季遮阳。同时挑檐深长形成宽大的外廊,既是生活起居、餐饮待客的重要场所,又构成虚实对比、明暗交错的“过渡空间”。4)“悬鱼”是纳西族民居区别于汉、白、藏民居的显著标志(图3)。古镇民居的屋脊顶端钉有鱼状或叶片状,大小形式繁简不一的木板装饰,取意“年年有余”,寄托主人平安顺遂的希翼。古镇民居梁柱的梁头多雕刻瑞兽,灵巧轻盈,寓意平安幸福。前檐柱底部的石柱础雕刻成方形、扁圆形、瓶形、南瓜形等,古朴精致。民居墙体由石砌墙基、土坯墙身、木板外墙组成,整个建筑显得朴素端庄。院落种植各类花草树木,辅以“福禄寿喜”卵石铺地,衬以暗红木质门窗隔扇,气质古朴而典雅。

图3 悬鱼Fig.3 Hanging fish

2.2.1.3 公共空间因子

1)四方街。大研古镇自古以来就是滇西北物资集散地与茶马古道重镇。明代木氏土司是其鼎盛时期,四方街取其“权镇四方”之意,原为土坪场,之后仿北京紫禁城之制大兴土木。从平面布局而言,四方街联结中河流域老城区与西河流域新城区,成为大研古镇核心开放空间,形成丽江坝区传统聚落以商贸集市为中心,四周围绕商业性建筑,向心布置居住区的生成规律与布局模式[24]。从功能分析,四方街空间开阔,商铺鳞次栉比,成为南来北往的马帮卸货、集散和交易的商贸空间与中心场所,充分发挥“经济效益”的核心功能。随着丽江民族旅游业的兴起,四方街除了繁盛的商贸活动之外,更多的是满足来自世界各地的游客在此休闲、摄影、交流等功能(图4)。夜晚在四方街举行围绕篝火打跳等民俗活动,摩肩接踵,热闹非凡。四方街被赋予纳西民族自由开放的性格特征,由最初的“经济效益”转变为公共空间的“休闲功能”,体现了纳西民族传统文化中包容豁达的品质特征。

2)三眼井。大研古镇的“三眼井”独具民族精神与地域特色。自古以来,纳西民族传统生态文化就有爱水护水的信仰理念,并逐渐形成村规民约世代遵循的习惯法则与禁忌戒律的爱水护水传统文化。“三眼井”利用自然的坡度,从泉水源头依次流经三潭水,分别为饮用水、淘米洗菜、洗衣杂物用途(图5),最后井水排入水渠灌溉农田。同时“三眼井”的用水规则还区分时段。为了确保井水能直接饮用,纳西先人规定上午10 点以前只能挑取饮用水,10 点之后才能洗菜、洗衣等。纳西族采取三级取水与分时段用水的管理法规体现了纳西人爱水护水、利用自然、保护自然的生态智慧。“三眼井”周边栽植古树名木,结合小范围开放空间与部分休闲设施,当地居民在洗衣、洗菜的同时聚会闲聊,“三眼井”空间演化为纳西人日常生活中不可或缺的公共休闲空间,勾画出一幅人与环境协调融合的场所景观。

3)桥市空间。“城依水存,水随城在”是大研古镇一大特色,古镇内东河、西河、中河三条主要水系逐级分层,穿街走巷,形成扫帚状水系。水系发达造就众多桥梁,古镇现有三百多座桥,比较著名的有大石桥、百岁坊桥、小石桥等。最著名的大石桥与玉龙雪山遥相呼应,故又名“映雪桥”(图6)。大研古镇的桥不仅发挥交通节点功能衔接街巷,而且产生了独特的“桥市”文化[21]。该“桥市”文化是古城商贸文化的延续,其表现形式即在特定的桥卖特定的商品。如现在的大石桥曾经是售卖麻布的场所,因此又称之为“卖麻布桥”,古镇中还有类似的“买鸭蛋桥”“卖鸡豌豆桥”等充满生活气息的场所,不仅构筑“小桥、流水、人家”的高原姑苏生活场景,更体现大研古镇繁华的商业氛围以及人与自然和谐共处的生态智慧。

图4 四方街Fig.4 Sifang street

图5 三眼井Fig.5 Three eye well

图6 大石桥Fig.6 Great stone bridge

2.2.1.4 官府衙署因子

由于自然条件受限、城镇发展需求等因素,木氏土司于明洪武十六年从白沙搬迁至大研古镇,并仿照明紫禁城修建“宫室之丽,拟于王者”的木氏土司府,史称丽江军民府,开启木府统治的鼎盛时期。从明朝木氏土司至清代改土归流时期,由于中央政权对丽江地区汉文化的推行与木氏土司对中原儒家文化的推崇,木氏土司通过大规模的宫室建设彰显其对中央王权的臣服。木府的建造遵循中原礼制建筑建造方式,采取中轴对称的布局形态,轴线上建造议事厅、万卷楼、护法殿等正殿,前后多进院落殿堂巍峨,布局规整严谨。两侧亭台楼阁,自然流转,步移景异。木府建筑群代表大研古镇“王权制度”核心聚落空间。直至清代改土归流之后,木氏土司逐渐退出历史舞台,木府建筑群也毁于战火。现在我们看到的木府建筑群是1996年丽江“2.3”大地震后,丽江市政府在原址重建,该建筑群已成为大研古镇重要的观光旅游景区。木府建筑群不仅承载纳西民族的辉煌历史,而且展现纳西民族广采博纳多元文化的开放精神。

2.2.2 文化承载基因

2.2.2.1 纳西文化因子

纳西文化是生活在川滇藏地区的纳西民族在千百年来积淀形成的民族文化与思维定势、审美理念、道德节操和民俗风情,是纳西民族繁衍昌盛的生命力和延续不断的知识智慧结晶[25]。纳西文化最为著名的“三个活化石”分别为:摩梭人母系社会(人类社会活化石)、东巴象形文字(人类文字活化石)与纳西古乐(音乐活化石),呈现出“小民族创造大文化”的历史格局。不论是作为文化酝酿的自然环境基底,还是作为文化载体的民俗风情,纳西文化在丽江自然山水的哺育滋养下得到兼容并蓄的发展变迁,并反哺赋予丽江自然山水丰厚的文化内涵与民族精神,塑造地域特色的纳西文化因子。

2.2.2.2 茶马文化因子

大研古镇纳西语称“巩本芝”,意为“仓库集镇”,反映大研古镇是与马帮活动有关的驿站演变为城镇的历史源流。中国茶马古道主要有青藏线、滇藏线和川藏线,其主要线路之一就是发源于滇南西双版纳、普洱,北上途径大理、丽江、德钦等地进入西藏的滇藏线。茶马古道不仅承载茶、马、绸、盐等汉藏奇货交易,而且使得北方游牧民族文化与南方农耕文化相互交融与渗透,并且成为藏传佛教、汉传佛教、南传佛教、东巴教、苯教、道教等多种宗教文化传播的途径通道。可见藏、纳西、白、彝等少数民族之间的宗教文化、经济模式、文化制度等方面的相互融合是在千百年来古老的茶马互市中逐步实现的[26]。大研古镇成为茶马古道重镇,特有的茶马文化成为古镇主题(图7),有利于古镇民族旅游商业风貌的形成。

图7 马歇脚(茶马文化的体现)Fig.7 Horse resting (the embodiment of tea horse culture)

2.2.2.3 宗教信仰因子

东巴教是纳西族的原始宗教。最初是纳西人从早期的巫术文化基础上发展而来的一种原始宗教形态,后来融合了以藏族为信仰者主体的本教和“喜马拉雅周边文化带”一些萨满文化、藏传佛教文化等因素,形成一种有卷帙浩繁的象形文字为载体,有繁复的仪式体系而独具特色的古代宗教形态[27]。其主要内容包括祖先崇拜、图腾崇拜、自然崇拜、鬼魂崇拜等,突出体现人与大自然同出一源的思想,这种生态伦理观蕴含纳西先民人与自然相互尊重、和谐共处的生存经验与生态智慧。因此在当今社会提倡继承和弘扬传统民族文化中有利于保护自然生态的优良成分,对保护自然生态产生积极的影响,并促进人与自然的和谐发展。

2.2.2.4 曲艺舞蹈因子

纳西族传统音乐与舞蹈蕴含的民族特色是其民族文化、民族心理、精神风貌的展现。纳西族传统音乐以“音乐活化石”之称的纳西古乐为代表,历经四百多年的传承与演变,既保留了汉族江南丝竹的清丽雅韵,又糅合了纳西民间音乐的粗狂豪放,并融入纳西人的文化思想与民间风韵形成独特韵律。纳西古乐通过纳西民众口传心授、代代相传,在逢年过节、婚丧嫁娶等日常生活活动中成为不可或缺的重要民俗活动内容。如今丽江民族旅游蓬勃发展,纳西古乐因其文化的独特性与保存的完整性,逐渐发展为丽江民族旅游文化展演形式。历史上的纳西族以“兼收并蓄,化为我用”的包容精神,广采博纳外来文化,其结果并未因文化涵化现象而湮灭其族群意识。相反,纳西古乐由于其文化的差异性而被强化彰显,承载大研古镇文化景观的基因传承。

2.2.2.5 节庆习俗因子

纳西族除了与汉族大体相同的春节、端午、中秋等,还有与白族、彝族相似的火把节,而本民族最重要的传统节日是农历二月八日集宗教、民俗活动为一体的“三朵节”。“三朵节”是祭拜传说中纳西族人民至高无上的保护天神“三朵神”,是玉龙雪山的象征。每年农历二月八日,纳西族男女老少都要盛装前往玉龙山北岳庙焚香祭拜。特别是纳西族妇女身着蓝黑色系传统民族服装,肩披寓意勤劳的“披星戴月”七星羊皮披肩,增添浓郁的民族节日气氛。人们通过祭拜的形式完成人与神的沟通与感应,祈求神灵庇护、人畜兴旺、风调雨顺。祭拜过后人们围成圆圈载歌载舞,跳起欢快的民族舞蹈“阿哩哩”,一派人与自然和谐共存的欢乐景象。

3 大研古镇景观基因分类提取

在自然环境因素(地形地势、河流水系、地理位置等因素)和文化环境因素(宗教信仰、节庆民俗、传统文化等因素)的影响下,大研古镇形成极具地方特色的文化景观。本文从大研古镇的环境特征、民居建筑、公共空间、官府衙署、纳西文化、茶马文化、宗教信仰、曲艺舞蹈、节庆习俗九方面,构建大研古镇景观基因指标体系。根据景观基因的构成属性,将上述九类景观基因分为主体基因(纳西民居、东巴文化、纳西古乐)、附着基因(木府、四方街、三眼井、桥市空间)、混合基因(村落选址与空间布局)与变异基因(三朵节)(表1)。

3.1 主体基因

主体基因是指在聚落景观中占有显著和重要地位,主导聚落景观的属性,对聚落整体景观风貌起决定性作用的景观要素[4]。大研古镇属于商贸型传统聚落,民族文化元素显著,外来文化融合迹象鲜明,根据景观基因“总体优势性”识别原则,可以得出东巴文化、纳西古乐、纳西民居为大研古镇景观基因体系的主体基因,构建大研古镇聚落景观的骨骼与脉络,起到景观基因识别的主导作用。

表1 大研古镇文化景观基因分类Table 1 Cene classification of cultural landscape in Dayan ancient town

3.1.1 东巴文化

东巴文化是纳西族特有的文化形态,由纳西族传统宗教东巴教衍生而来,体现在文字、绘画、音乐、舞蹈等多种文化艺术形式之中。东巴文化的核心思想是“和合”,信仰万物有灵。在对待自然的态度上,纳西先民遵循人与自然和谐共存的准则,不向自然过多地索取,不能滥砍乱伐,不猎杀飞禽走兽,认为大自然与人类是“同父异母的兄弟”等,由此产生的种种有益于自然生态环境和日常生产生活的社会禁律,以乡规民约的形式规范和约束人们的日常行为,有的甚至成为偏僻村寨教育后代的口传传统教材[30]。在对待社会关系的态度上,纳西族人民秉承融合共存的理念,对于不同民族的优秀文化采取兼容并包的态度,博采众长,使得纳西文化具备丰富的生命力。民族旅游的发展随之带来东巴文化的削弱与涵化,丽江市对东巴文化展开全面、系统、持续的保护与传承工作,包括开办东巴文化学校、成立丽江市东巴文化研究院、建立东巴文化博物馆等举措以及《云南省丽江纳西族自治县东巴文化保护条例》的出台,使得东巴文化的保护与传承步入正轨并取得一定成效,这样才能保障代表纳西族文化精粹的东巴文化芳泽百世。

3.1.2 纳西古乐

学术界大部分学者认为纳西古乐包括东巴音乐、洞经音乐、白沙细乐、热美蹉等纳西族优秀音乐歌舞[29]。文化形态的综合性、多元宗教形态的并存性、历史形态的积淀性是其显著突出的价值体现。纳西古乐的音乐风格典雅肃穆,充分体现纳西族人民心态安详平和与性格内敛含蓄,这与丽江地区雄奇浑宏的自然地理环境、渗透交融的文化地理空间、开放包容的民族文化心理密不可分。这种多元性与融合性的复合特质既保留本民族的文化之根,又有利于促进民族认同。

3.1.3 纳西民居

纳西民居是大研古镇传统聚落景观的最基本构成单元,同时也是纳西族人民的主体生活空间,是大研古镇中最具有可识别性的景观基因。纳西民居主动适应丽江坝区低纬度高海拔的山区气候,糅合汉、白、藏建筑的传统精髓,并将本民族的建筑文化与审美意识融于其中,反映纳西民族的经济文化水平、社会风俗习惯及宗教信仰,是纳西族“对生活的看法和对真理的不同认识的外在表现,是纳西族人民心中的宇宙图式”。

3.2 附着基因

附着基因是指区别于主体基因又依附于主体景观而存在,并加强主体景观属性的景观基因,附着基因是聚落景观基因系统的重要补充和特征。对于大研古镇来说,木府、四方街、三眼井、桥市空间为附着基因。它们虽然不能在景观基因识别中起到决定性作用,但是它们的存在极力丰富了大研古镇传统聚落景观特质的风貌与内涵,起到景观基因识别的辅助作用。

3.2.1 木府

木府是木氏土司政治、经济中心正式由白沙进驻大研的标志所在,使得大研在商贸集市中心的基础上具有城市聚落的政治中心与行政管理职能。此举为聚落后期规模的扩张与经济物质的发展提供保障,并极大推动大研古镇传统聚落的城市拓展与建筑水平的提升。同时,汉文化对丽江地区的传播渗透主要借助中央政权强制推行的政策而完成,木府建筑群成为中央政权在丽江地区的核心载体与外在表象所在。尤其是官府衙署建筑的景观风貌,更是纳西文化受到中原汉文化渗透与融合的外在表象。

3.2.2 四方街

大研古镇与丽江地区其他少数民族聚落空间形态相似,以四方街为中心商贸集市广场,四周环绕商业性建筑,向心式布局街巷与居住空间,多条放射性街道以四方街为起点,联通进藏中甸方向或内地大理、鹤庆等方向,方便马帮从最近的道路进入或开启新的征程。广场与周边街巷采用当地耐践踏的红色角砾岩五花石铺地,使古镇“旱不飞灰,雨不泥泞”,同时坚硬耐磨,不易损坏。在马帮完成交易后,利用西河与中河的地势高差放水“洗街”,形成当地特有的“洗街文化”。四方街具有丽江多元民族地域文化交融的场所特征,是大研古镇的凝聚核心与中心场所。如今四方街依托茶马文化的再现与民族旅游的发展,成为大研古镇的“旅游磁极”,也是古镇商贸空间的“涵化”表现。

3.2.3 三眼井

生活饮用、淘米洗菜、浆洗衣物三重功能的理性安排,体现三眼井独特的智慧用水模式与和谐的空间场所利用,既展现大研古镇生活空间场所风貌,又体现纳西民族爱水护水、合理用水的生态智慧。这是对主体基因东巴文化中人与自然和谐相处理念的有益补充与实景载体,并进一步衬托古镇山水相依、小桥流水人家的清秀人居环境。

3.2.4 桥市空间

古镇有水必有桥,水流穿城而过,桥梁沟通街巷空间又联结景观节点,使得古镇景观分散又统一。大研古镇的桥与江南水乡的桥在型制上区别不明显,石桥顶部采取平缓没有台阶的结构方便马帮行走,同时茶马文化给桥市空间带来的商业功能却无处能及。桥市空间在表面上是联通古镇交通的节点与四方街商贸集市功能的延伸,但其深层次的文化内涵与鲜明的地域特色进一步深化了大研古镇的景观风貌。

3.3 混合基因

混合基因是指景观成分复杂,内容不单一,但是属于特定聚落所特有的景观属性。混合基因能捕捉到地域文化的相互渗透与传播扩散,基因的“混合”实质是文化的交流与融合。对大研古镇而言,聚落的选址与空间布局是古镇景观的混合基因。大研古镇的选址遵循“堪舆学”理论,依托金沙江丰富的水源与三山为屏,体现山环水绕,藏风聚气,水格富贵之相;聚落的空间布局遵循河水先行的营城理念,顺应地势,高低起伏。大研古镇巧妙地将“山”“水”有机结合,充分体现古代纳西族人与自然情景交融的生态智慧。古镇的山水大环境与内部水系、建筑绵延与街巷空间的布局,形式复杂而不繁琐,内容丰富而不单一,属于该聚落特定的景观属性,是当地聚落属性与自然环境的交流与融合。

3.4 变异基因

变异基因是由于社会历史以及自然环境的限制,由原景观所派生出的又不完全游离原来景观形态的景观属性。就像生物学中的基因一样,遗传是为了生物种族的延续,变异是生物在适应环境的过程中求生存与发展。这类基因往往具有一定“遗传性”与“变异性”,随着时间的沉淀而不断地自我更新与重构。对于大研古镇而言,我们将节庆习俗“三朵节”归纳为变异基因。纳西族的“三朵节”无论在形式上还是内容上,都非常具有民族特色。纳西族人民身穿大襟宽袖布袍,腰系百褶围裙,除祭拜“三朵神”外,还举行集歌舞、娱乐、庙会、踏青、赏花、野炊及农特商品交易等为一体的大型民俗文化活动。纳西族这一传统习俗本自有源,“三朵节”的神话传说成为纳西族人民战胜自然灾害、驱除社会邪恶力量的源泉。直到现在,从某种意义上说它已演变成一种精神支柱与文化凝聚力,该节日民俗学的内核始终保持积极健康的民族特征与意义。

4 结论与讨论

通过运用景观基因识别提取技术,构建景观基因识别指标体系,分别从物质形态基因与文化承载基因两方面进行景观基因的特征识别与提取,进而识别少数民族传统聚落的地域景观特质。主要结论如下:

1)物质形态基因方面,大研古镇的宏观选址与微观布局体现“天人合一”的生态智慧,茶马文化、水文化、商贸文化在古镇公共空间中融合贯通。其民居建筑体现汉、白、藏等少数民族“和而不同”的地域特色,而木府建筑群是纳西文化受到中原汉文化渗透与融合的外在表象。

2)文化承载基因中,大研古镇承载纳西文化、茶马文化等民族精神,其宗教信仰反映人与自然和谐共处的生态伦理观,纳西古乐、传统节日要素始终保持积极向上的民族精神。

通过建立大研古镇景观基因识别指标体系,综合运用景观基因提取方法,提取结果如下:在大研古镇的发展演变过程中,东巴文化、纳西古乐、纳西民居凝聚了古镇的文化精髓,成为核心影响因素,是古镇的主体景观基因。木府、四方街、三眼井、桥市空间是依附于纳西文化而存在的附着基因,并对大研古镇的主体景观基因起到补充作用。背山面水的村落选址与顺水布街有机生长的空间布局是混合基因。富有纳西民族特色的“三朵节”是大研古镇的变异基因。上述4 种景观基因相辅相成,共同构建大研古镇的景观基因体系。传统聚落景观基因的形成及演变,是其权利机制与文化演变的体现。其中,主体基因在此过程中发挥主导与决定性作用,附着基因依附并强化前者,混合基因体现聚落演变的外在影响因素,而变异基因以其独特的景观表现形式,使聚落的地域特质更加鲜明。

目前,国内传统聚落景观基因的相关研究尚未体现云南地区典型案例,而云南由于特殊的自然地理环境与丰富的人文风情,众多传统聚落景观基因保存完整而特色鲜明,非常具有科学研究价值。本文运用景观基因理论识别大研古镇景观基因特征后还可构建其景观基因图谱,从而为中国传统聚落的景观区系研究提供云南地区案例,丰富传统聚落的研究内容,为下一步的科学研究与深入探讨提供前期研究基础。