民族关系与边郡演变

——以战国至北朝的雁门郡为例

祁剑青

(衡阳师范学院城市与旅游学院,湖南 衡阳 421002)

赵武灵王北破林胡、楼烦,于今山西高原的北端设立了雁门郡。学界对雁门郡的建置沿革、后汉初年两次徙吏民问题、军事及交通价值均进行过论述,发表过一系列有见地的学术成果①。本文欲在前人研究的基础上,系统地对战国至北朝雁门郡的辖境、治所等的变迁进行考察,着重分析民族关系对雁门郡的影响。行政区是在地理环境的背景上所划定的政治空间。一般而言,政区划分,断须服从于政治目的与政治需要。“政治过程在行政区划变迁史中起着主导作用,甚或是决定性作用。”[1](P170)然而,在雁门郡等与少数民族相邻的边郡演变过程中,民族关系的影响要远远大于政治过程。

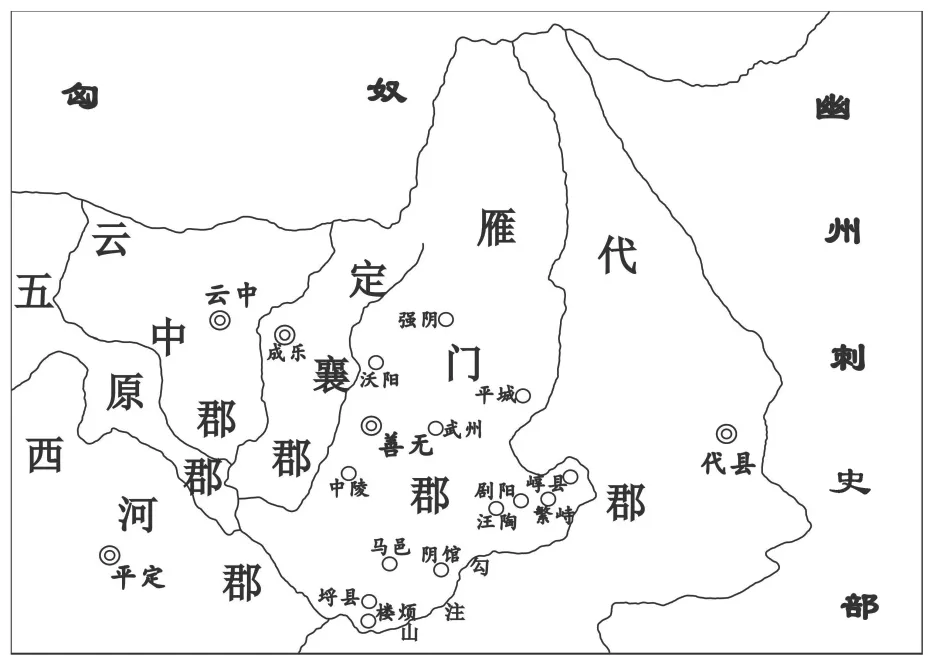

一、雁门郡辖境的南移缩小

(一)战国秦汉时期 《史记·匈奴列传》载:“而赵武灵王亦变俗胡服,习骑射,北破林胡、楼烦。筑长城,自代并阴山下,至高阙为塞。而置云中、雁门、代郡。”[2](P2885)雁门郡自赵武灵王设立以来便肩负着抵御匈奴南下的重任。前229 年,赵王迁降秦,雁门郡入秦。[2](P1832)据后晓荣对出土秦文物等资料和相关文献考证,目前秦雁门郡置县可考者有平城、马邑、新城、善无、楼烦、埒县、汪陶、繁峙、崞县、沃阳,共10 县,[3]其余县名目前难以考释清楚,不过众所周知的是秦雁门郡辖境要比汉雁门郡大。《汉志》所载为平帝元始二年(2 年)的政区概貌,雁门郡领善无、沃阳、繁峙、阴馆、楼烦、浧陶、剧阳、崞、平城、埒、马邑、强阴14 县,[4](P1621)其中,阴馆为景帝后元三年(前141 年)置。考《汉书》卷40,周勃曾率军平定雁门郡17 县,[4](P2053)所以,前汉雁门郡幅员明显有过调整。是时,整个郡位于勾注山以北。汉雁门郡未能等同秦雁门郡之全部,故秦雁门郡辖境至少有周勃所平定之17 县。新莽年间,雁门郡更名填狄,据谭其骧先生考证:“填狄郡领十四县:楼烦、浧陶、阴馆、敬阳、当要、遮害、富臧、桓州、善阳、崞张、平顺、填狄亭、章昭、伏阴。”[5]对于雁门郡更名填狄又复名雁门的时间,史无确载,笔者进行下述推测。《汉书》卷99 载:“天凤元年……其后,岁复变更,一郡至五易名,而还其故,吏民不能纪,每下诏书,辄系其故名。”[4](P4137)《后汉书》卷11 载:“(更始元年)是时海内豪桀翕然响应,皆杀其牧守,自称将军,用汉年号,以待诏命,旬月之间,遍于天下。……九月,东海人公宾就斩王莽于渐台,收玺绶,传首诣宛。”[6](P469)综上,推定雁门郡更名填狄于天凤元年(14 年),更始元年(23 年)王莽败,郡复名。

《续汉书·郡国志》载雁门郡领十四县:阴馆、繁峙、楼烦、武州、浧陶、剧阳、崞、平城、埒、马邑、卤城、广武、原平。[6](P3525)前汉雁门郡所辖之善无、中陵二县改属定襄,沃阳省去,又割太原郡之原平、广武,代郡之卤城来隶。《晋书·地理志》并州条下云:“建安十八年,省入冀州”。[7](P428)盖建安十八年(213年)并州省入冀州之时,雁门郡废。

战国赵至前汉,雁门郡辖境在勾注山以北,有大同盆地及周围高地;后汉雁门郡地跨勾注山南北,原平、广武、卤城三县位于陉南,余皆北。

图1 汉平帝元始二年(2 年)雁门郡示意图

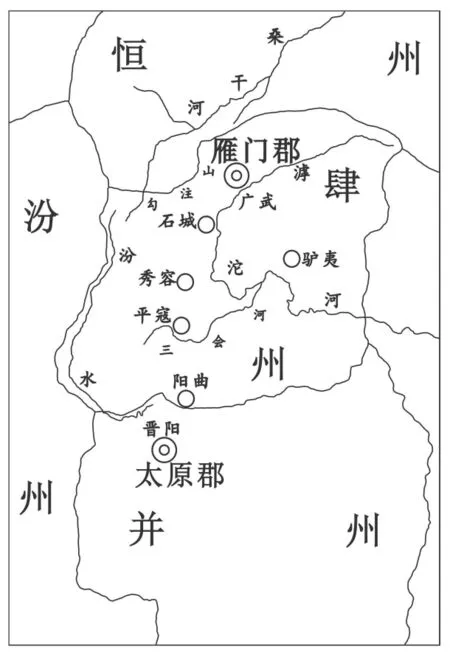

(二)魏晋时期 汉末扰攘,勾注山以北基本脱离汉朝统治。《晋书》卷14 云:“魏黄初元年,复置并州,自陉岭以北并弃之,至晋因而不改。并州统郡国六,县四十五,户五万九千三百。……雁门郡,秦置。统县八……广武、崞、汪陶、平城、葰人、繁峙、原平、马邑。”[7](P429)可以看出,曹魏黄初元年(220 年)复置并州,雁门为并州属郡,统县八:广武、崞、汪陶、平城、葰人、繁峙、原平、马邑,治广武县,晋因之。原平、广武在勾注山南,余皆陉北。魏晋时期,雁门郡范围大致为今山西原平以北,山阴以南,神池以东,浑源以西。

勾注山以北易于遭到北方少数民族袭击,汉末中原板荡,曹魏将雁门郡治所迁向勾注山以南,而晋并州刺史刘琨为得到拓跋部的帮助而将勾注山以北土地给予拓跋部的举动则使得雁门郡的辖境大为缩小,北界再未越过勾注山。

图2 晋太康二年(281 年)雁门郡示意图

(三)十六国北朝时期 十六国历史乱象丛生,可依据史籍记载推定当时有无雁门郡设置,[8](P82)辖境不易廓清。北魏终结了十六国历史的混乱。《魏书》卷106 载:“雁门郡……天兴中属司州,太和十八年属。领县二:原平、广武。”[9](P2475)太和十八年(494 年)雁门郡由司州改隶肆州,领广武、原平二县。孝昌以来,政区呈“百室之邑,便立州名,三户之民,空张郡目”的荒唐局面。[10](P63)北齐天保七年(556)高洋下诏并省三州、一百五十三郡、五百八十九县、二镇二十六戍。[10](P63)是时,废永安郡,又废定襄、蒲子二县,所剩平寇、驴夷、阳曲三县皆改属雁门郡。故北齐天保七年(556)经过调整的肆州雁门郡领六县:秀容、石城、广武、平寇、驴夷、阳曲六县。[11](P171)王仲荦先生综合《魏书·地形志》、《隋书·地理志》、《太平寰宇记》等资料考得北周雁门郡所辖六县:“秀容、石城、广武、平寇、驴夷、阳曲”。[12](P878-883)北朝时期,雁门郡辖境大致为今汾河以东,太行山以西,勾注山以南,阳曲县、盂县以北。

图3 北齐天保七年(556 年)雁门郡示意图

二、雁门郡治所的南迁

雁门郡自设立直至西汉,辖境未跨过勾注山以南,其治所自然也在勾注山以北,为善无县。《水经注》卷3 载:“善无县……《十三州志》曰:旧定襄郡治。《地理志》:雁门郡治。”[13](P81)《读史方舆纪要》卷40 云:“善无城。在州西北七十里。汉县,雁门郡治此。”[14](P1708)《大清一统志》卷148 载:“善无故城,在右玉县南,汉置县,为雁门郡治”。[15](P741)善无故城遗址压在右玉镇城下,古城平面呈正方形,占地面积约400 万平方米,北距杀虎口10 公里,沧头河由南向北从城西流过,北10 公里以明长城为界与内蒙古毗邻。[16](P654)

《水经注》卷13 载:“㶟水出雁门阴馆县,东北过代郡桑干县南。”[13]310而且,《续汉书·郡国志》首县为治,雁门郡的首县为阴馆县。东汉建武二十七年(52 年)雁门郡治南移至桑干河的发源地阴馆县。《大清一统志》卷148 载:“阴馆废县,在朔州东南。”[15](P741)后汉阴馆县城遗址在今朔州城东南32.5 公里处的里仁村(古城)村南。[17](P390)

汉末缘边诸郡饱受侵苦,句注山以北大部为匈奴所占,郡县设置荒弃。《晋书·地理志》载,曹魏黄初元年(220 年)复置并州,雁门郡领县八:广武、崞、汪陶、平城、葰人、繁峙、原平、马邑,治广武县,晋因之。[7](P429)《太平寰宇记》卷49 代州条下载:“雁门郡,今理雁门县。汉末匈奴侵边,其地荒废。魏文帝移雁门郡南度句注置广武地,即今州西故城是也。晋如之,后魏之梁城、繁峙郡即于此。寻废之。明帝又移置广武东古上馆城内,即今府城是也。 魏文帝移雁门郡南度句注置广武地,即今州西故城是也。”[18](P1024)《读史方舆纪要》卷40 载:“广武城,州西十五里。魏晋皆为雁门郡治。后魏徙县于上馆城,仍曰广武县,为雁门郡治,而废城亦曰古雁门城。”[14](P1708)广武城即今山西代县西南古城。

考《太平寰宇记》卷49 载:“代州:雁门郡,今理雁门县。……明帝又移置广武东古上馆城内,即今府城是也。”[18](P1024)《读史方舆纪要》卷40代州条下云:“后魏明帝诩,又移置广武东古上馆城内,今州城是也。”[14](P1708)北魏熙平元年(516年),雁门郡迁治广武县上馆城。上馆城在今山西代县县城。

三、民族关系与雁门郡变迁

就整个山西高原而言,向来军事战略价值显著,历来容易形成割据。山西高原中央为一纵列断陷带,一系列北东方向的隆起将高原分隔成一连串盆地,东西两侧皆为山地丘陵,东部为一系列山地盘踞,主要有恒山、五台山、太行山、太岳山、中条山等,呈东北——西南走向,西部属吕梁山系,从北向南分布有管涔山、芦芽山、云中山和吕梁山等。与雁门郡密切相关的勾注山位于今山西代县西北20 公里处,属吕梁山北支云中山向晋东北延伸部分,东接恒山,横亘于大同盆地与忻定盆地之间。勾注山以北俗谓“雁北”,包括今山西朔州、大同等地,控制了这一地区便控制了并州北部,而并州的安危又与河洛、关中的安危紧紧联系在一起。雁门郡渐趋南移缩小是被少数民族南下步步紧逼所致,与此关系最为密切的两大少数民族:一为匈奴,一为拓跋。

(一)匈奴袭扰与雁门郡 雁门郡是中原王朝与北方草原势力对峙线上的一个大郡,相当长时期,此处为北方草原势力进入中原的首选之途。《史记》卷81 云:“李牧者,赵之北边良将也。常居代、雁门,备匈奴。”[2](P2449)可见,雁门郡自战国起即为抵御匈奴南下的军事重地。秦汉时期,匈奴始终是中原王朝的最大威胁,与匈奴的关系直接决定着王朝北疆之安定与否。有秦一代对雁门郡控制稳定,秦末汉初,这一地区复为匈奴所控。匈奴“入雁门”并杀掠成百上千人屡见于《汉书·景帝纪》、《汉书·武帝纪》、《汉书·匈奴传》等的记载。经过汉初几十年的休养生息,汉武帝开始北击匈奴,到了元狩四年(前119 年),匈奴被迫将统治中心由漠南迁往漠北。此后,终武帝一朝,汉匈之间再未发生过大规模的战争,雁门郡北界始稳定在善无、武州、平城一带,[19](P85)这条界线基本持续到西汉末年。

东汉国力暗弱,内忧外患频仍,王朝初年匈奴便屡屡南下袭扰。在匈奴的强攻之下,东汉对北边诸郡作了调整。建武十年(34 年)定襄郡省去,其民徙于西河,边境内缩,次年(35 年)省朔方刺史部入并州,建武二十年(44 年),裁五原郡。[6](P58)然而就在匈奴疯狂地进攻汉王朝之时,自身却陷入极其危险的境地,建武二十二年(前46 年)被乌桓击败,两年之后匈奴分成南、北二部。[6](P76)匈奴的分裂大大损耗了自身的实力,南匈奴向汉称臣,北匈奴在连年灾荒的窘境下又屡被南匈奴、乌桓、鲜卑夹击,最终西迁,东汉终于迎来“边境无事,汉人得以安居”的局面[20](P100)。南匈奴看似在为汉王朝守边,抵御北匈奴势力的南下,实则屡屡制造事端,挑起叛乱。《后汉书·孝安帝纪》载:“(永初三年)冬十月,南单于叛,围中郎将耿种于美稷。”[6](P213)《后汉书·南匈奴传》载:“(永和)五年夏,南匈奴左部句龙王吾斯、车纽等背畔,率三千余骑寇西河,因复招诱右贤王,合七八千骑围美稷,杀朔方、代郡长史。”[6](P2960)建安十八年(213 年)并州省入冀州,雁门郡废。

(二)拓跋鲜卑南迁与雁门郡 自匈奴遁逃,鲜卑强盛。[6](P2991)鲜卑族内迁的一条途径即是由大兴安岭南下至内蒙、山西交界处,经过今杀虎口、右玉而进入雁北地区,穿过山西高原进入中原地区[21](P2)。拓跋是鲜卑族最东北之一部,起于今黑龙江上游额尔古纳河和大兴安岭北段之间的大鲜卑山。第一推寅时,开始率部众离开大鲜卑山,“南迁大泽”[9](P2);第二推寅邻时,加入了檀石槐的鲜卑部落军事大联盟,该联盟瓦解之后,拓跋诘汾继续率部南迁,抵达“匈奴之故地”。[9](P2)258 年拓跋力微“迁于定襄之盛乐”。[9](P3)盛乐便是拓跋鲜卑的第一个政治中心。拓跋禄官之时,领地一分为三:一居上谷之北、濡源之西,由禄官自己统率;一居代郡参合陂之北,由拓跋猗㐌统率;一居盛乐,由拓跋猗卢统率。禄官死后,猗卢复将三部统一。猗卢因助晋并州刺史刘琨击败白部大人、铁弗刘虎有功,永嘉三年(310年)被晋怀帝封为代公,后以封邑去国悬远,“从琨求句注陉北之地”[9](P3)。《魏书》卷1 载:“(刘琨)乃徙马邑、阴馆、楼烦、繁峙、崞五县之民于陉南,更立城邑,尽献其地,东接代郡,西连西河、朔方,方数百里。”[9](P7)这样一来,勾注山以北已然不由西晋王朝控制,拓跋鲜卑的有效统治势力已深入至太原盆地的北端,对于日后拓跋鲜卑的发展以及北魏的建国可谓至关重要。诚如史念海先生云:“刘琨为了抗拒匈奴族的压力,也思得到鲜卑族的助力,因而就尽徙诸县于陉南,而把陉北旧土给予拓跋猗卢。这虽然只是几县的土地,却使当地形势有了新的变化。”[22](P411)拓跋猗卢领地扩大了,在315 年自称代王,建立“代”政权,376 年(前秦建元十二年)被苻坚所灭。登国元年(386 年)拓跋珪又重建代国,天兴元年(398 年)改国号为“魏”,定都平城(今山西大同)。

结语

雁门郡所处地理位置及特定时期的民族关系决定了其重要地位。若雁门郡破,中原王朝在军事上所倚重的长城、阴山一线便会崩溃,漫长的北部边防门户将会洞开。雁门郡治所的南迁、辖境的南移缩小是中原王朝与北方少数民族交往中各自实力消长过程的反映。战国秦汉时期,雁门郡基本以山川为界,位于勾注山以北,辖境基本与大同盆地及周围山地相对应;后汉、魏晋以来,雁门郡的辖境整体南移了,其政治区域与当地自然地理环境是背离的,地跨勾注山南北;北朝雁门郡则完全位处勾注山以南。战国迄北朝,雁门郡的治所一路向东南迁徙:善无→阴馆→广武→广武县上馆城,善无处于西汉雁门郡北界,广武则在勾注山以南,郡治由勾注山北迁往山南。在地理空间上,雁门郡辖境渐趋缩小,界址一直向南移动,不能不说与匈奴的频频南下袭扰、拓跋鲜卑的南迁相关。

注释:

① 近年来,研究者们从不同角度对雁门郡进行了总结,例如,解野草:《雁门郡考》(《雁北今古》1987 年第2 期,第15~19 页)、周振鹤:《西汉政区地理》(人民出版社,1987 年)、李晓杰:《东汉政区地理》(山东教育出版社,1999 年)、辛德勇:《张家山汉简所示汉初西北隅边境解析:附论秦昭襄王长城北端的走向与九原、云中两郡的战略地位》(《历史研究》2006 年第1 期,第15~33 页)、辛德勇:《阴山高阙与阳山高阙辨析——并论秦始皇万里长城西段走向以及长城之起源诸问题》(《文史》2005 年第3 辑,第29~41 页)、后晓荣:《秦代政区地理》(社会科学文献出版社,2009 年)、《中国历史地图集》(中国地图出版社,1982 年)、《山西省历史地图集》(中国地图出版社,2000 年)、舒峤:《东汉光武所省郡国考》(《中国历史地理论丛》1994 年第3 辑,第80 页)、曹旭东:《东汉初年西北边郡的省并与徙吏民问题》(《中国历史地理论丛》2005 年第2 辑,第75 页)、杨丽:《秦汉时期雁门郡的交通及其军事战略价值》(《内蒙古社会科学(汉文版)》2013 年第4 期,第67 ~70 页)等。