高中语文统编教材的单元内容分析及教学建议

陈琳

学习任务群是《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)的革命性变化之一,也就是以18个学习任务群来组织课程内容,意在改变以往语文教学中的“碎教”问题。把新课标当作上位概念,学习任务群就是中观概念,统编教材中的一个个单元就是微观概念,以一线教师熟悉的、便于操作的单元、课文为学习单位,来承载学习任务群。

笔者将统编教材的单元类型大致分为三类。第一类:保留了文选式教材的基本特征,由若干单篇文章依据人文主题与学习任务群组成的读写单元。第二类:整本书阅读单元,如统编版高中语文必修上册第五单元“《乡土中国》整本书阅读”。第三类:综合实践活动单元,以实地访谈、调查等方式参与,如统编版高中语文必修上册第四单元“家乡文化生活”。每种单元类型在单元教学中各有重点,笔者依次进行分析。

一、文选式单元的内容分析及教学建议

文选式单元虽然依然以课文为单元主要内容,但取消了旧教材的课后练习,代之以“学习提示”,凸显了统编教材的编写理念,也就是以碎片化的练习导向建构学生的学习经验,从以教为主转向以学为主。文选式单元采用了大单元设计,也就是将整个单元作为一个相对完整的学习单位,因此,每个单元之后的“单元学习任务”就变得极为重要。每个单元的“单元学习任务”基本上是3~4个,它整合了单元内的若干篇课文,从单元人文主题和学习任务群的目标出发,设置任务,引导学习。笔者以统编版高中语文必修上册第二单元“劳动光荣”为例,进一步说明文选式单元教学中的教材使用。

该单元第4课由三篇通讯报道组合而成, 分别为《细看稻菽千重浪—记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》《心有一团火,温暖众人心》《“探界者”钟杨》,总字数达到15000字。第5课《以工匠精神雕琢时代品质》是新闻时评。第6课由两首古代诗歌组合而成,分别为《芣苡》《文氏外孙入村收麦》。

分析该单元的课文构成,可以发现两个问题。

问题一:该单元的课文不以文体聚合,既有通讯报道、新闻评论,也有古代诗歌,“依体而教”的原则如何调整?

问题二:该单元的构成既有单篇课文,也有多篇课文,其中,第4课由三篇通讯报道组成,总字数达15000字,如此巨型的篇幅该怎么教?

对于问题一,文体不同,就要确定哪种文体是教学重点,确定的依据是学习任务群,该单元属于“实用性阅读与交流”学习任务群。该任务群的学习目标和内容如下。

(1)学习多角度观察社会生活,掌握当代社会常用的实用文本。

(2)学习运用简明生动的语言,介绍比较复杂的事物,说明比较复杂的事理。

(3)具体学习内容:社会交往类、新闻传媒类、知识性读物类。

由此,我们将单元教学重点确定在第4课、第5课。其中,第4课依据通讯报道的文体,进一步将教学重点确定为梳理典型事件与人物精神之间的关系;第5课依据新闻评论的文体特征,将教学重点确定为学习简明生动的语言与说理的角度;第6课《芣苡》和《文氏外孙入村收麦》则是非重点,学习导向要落在人文主題而不是学习任务群,通过四言的节奏、对比的手法体会古代人民的劳动场景,体会劳动是中华民族世代相传的美德。

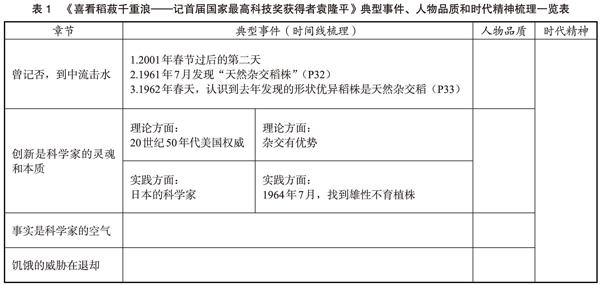

对于第二个问题,则要改变教师讲学生听的被动学习方式,让学生自己梳理典型事件、人物精神、作者立场(以下简称“三项要素”)之间的关系,这种学习方式耗时不多,学习效率与效果都不错(见表1)。

从学习效率来说,《喜看稻菽千重浪—记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》全文5644字,而且还仅仅是组成第4课的三篇文章之一。学生自己梳理要素、完成表格,一节课就能完成。从人文主题教育来说,切忌把劳动教育当成“务虚”的任务;从学习任务群来说,不要让“交流”落空。

二、整本书阅读单元的内容特征及教学建议

整本书阅读单元属于学习任务群1“整本书阅读与研讨”。该任务群规定在必修阶段,应该读一部学术著作和一部长篇小说,共18课时。根据学习任务群的规定,统编版高中语文必修上册第五单元安排了“《乡土中国》整本书阅读”,统编版高中语文必修下册第六单元安排了“《红楼梦》整本书阅读”,分别为9课时。

学习任务群1对学术著作整本书阅读的要求为:第一,探索学术著作整本书阅读路径,建构阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法。第二,把握论著中的关键术语、重要观点和价值取向,了解和考查其学术价值。第三,深入研读作品,探究作品的语言特点和论述逻辑,汲取营养,丰富自己的精神世界,提升阅读和表达能力。

学习任务群1对长篇小说整本书阅读的要求为:第一,从故事、人物、场景、语言等方面,欣赏语言表达的精彩之处。第二,梳理感人场景和整体艺术架构,厘清人物关系。第三,欣赏人物形象,探究人物的精神世界。第四,体会小说主旨,研究小说的艺术价值。

根据学习任务群的要求,我们对整本书阅读单元还应该有一个根本性的导向,即阅读整本书是为了促进“人的发展”,而不是为了文本研究本身。笔者以统编版高中语文必修上册“《乡土中国》整本书阅读单元”来进一步说明。

先梳理一下“《乡土中国》整本书阅读”的单元架构。该单元的导语包括三个方面的内容:①整本书阅读的意义及《乡土中国》的特点、方法介绍;②单元正文对《乡土中国》成书过程、内容概述的介绍;③五项阅读策略,即要有阅读的预期、先粗后细、抓住核心概念、关注作者研究思路、反复阅读。

该单元的学习任务有四项。第一项单元学习任务:抓住核心概念,理解作者观点;第二项单元学习任务:分析整体框架,把握知识体系;第三项单元学习任务:关注问题,学以致用;第四项单元学习任务:拓展阅读,知人论世。

我们先分析一下阅读策略中的“先粗后细”。这是阅读顺序的指导,因为学生在学术著作阅读经验方面可能是零基础,所以需要特殊的阅读顺序。“粗”指的是序言、后记、目录,了解写作背景、写作目的、基本内容和章节结构;“细”指的是抓住概念、材料、论证、推理等要素,细致地深入建构理论的过程。依照第五单元提供的阅读策略,《乡土中国》的阅读顺序应该是序言—后记—目录—正文。

《乡土中国》的“序言”主要介绍成书经过,以及作者如何回答自己提出的问题,即作为中国基层的乡土社会究竟是什么样。“序言”有助于阅读者确定自己的阅读期待,明确阅读该书的目的。一是了解中国乡土社会的历史与文化。二是学习社会学的研究方法。三是为现代中国的农村问题寻找答案。

《乡土中国》的“后记”讲了三个方面的内容:一是人类学、社会学层面的学术源流。二是《乡土中国》对社会学的本土化探索。三是作者作为一个知识分子所留下的脚踏实地、敢于创新的学术精神。“后记”还介绍了如何将西方人类学用于中国乡土社会的社区研究:第一,描述具体村落中具体事物的性质;第二,比较不同社区的社会结构,发现每个社会结构背后的支配原则,由此,对不同社会结构形态进行提炼、总结,再加以抽象,并提出相应的概念。“后記”为阅读该书做好了解学术领域基本理论的准备,同时,能够以作者的态度影响学生,引导学生抱着理性而又不失共情的态度阅读。经过序言、后记、目录的铺垫之后,再进入全文阅读,学生已经有了从宏观(社会学知识体系)到中观(目录)的准备,可以进入“细”的阅读阶段。

在进行“细”阅读时,第一项单元学习任务“抓住核心概念”尤为重要。因为在学术著作中,核心概念有着不可替代的价值,它既是从乡土社会中提炼出的理论精髓,也是作者用于讨论中国乡村社会的工具。它来自乡土社会与西方社会的比较分析,是作者对中国乡土性质、人际关系、治理秩序、社会结构在学理意义上的命名。把握核心概念能帮助读者理解作者阐述观点的思路:如果没有把握核心概念,学生往往会将《乡土中国》看作由14篇文章组成的结构松散的“散文集”,不会去思考14篇文章之间的内在关联。实际上,如果将“差序格局”当作《乡土中国》最关键的“钥匙”,就可以发现14篇文章是一个整体,围绕社会结构、社会秩序、权力、未来四个角度,来探讨乡土中国的文化。

教师的“力气”不应该花在讲解核心概念上,因为这样会落入以教代读的窠臼,无法让学生自主地建构阅读学术著作的经验。教师应该把“力气”花在“设计半成品的表格”上。这种表格只有第一行和第一列的内容,让学生自己给核心概念下定义,归纳核心概念的论证方法,对比核心概念对应的西方社会的相应概念,在完成表格的过程中逐渐掌握核心概念的内涵与使用。掌握核心概念的过程,使学生既体会了作者的学术敏感性,又欣赏了简洁通俗的学术语言,间接地观察了生动的乡土中国图景,了解了乡土中国基层社会的特质。其他单元任务也可以参考此类方法,例如,让学生归纳14篇文章的主旨,撰写相应的内容摘要,再讨论各篇之间的内在联系,把握该书的知识体系,以完成第二项单元学习任务。

三、综合实践活动单元的内容特征与教学建议

综合实践活动单元依据新课标 “加强实践性,促进学生语文学习方式的转变”的理念来设置,“加强实践性”指的是在真实的语言运用情境中,开展自主的语言实践活动;“促进学生语文学习方式的转变”指的是从以文本为中心转向以素养为中心,从以教为主转向以学为主。以统编版高中语文必修上册第六单元“家乡文化生活”为例,该单元没有传统意义上的课文,而是围绕当代文化参与学习任务群,引导学生在复杂情境中,展开访谈、调研等语言文字运用活动,在活动中发展自己的语言文字运用能力。

该单元设置了三项单元学习任务。第一项单元学习任务:记录家乡的人和物;第二项单元学习任务:进行家乡文化生活现状调查;第三项单元学习任务:参与家乡文化生活建设。

对于第一项单元学习任务,要把握访谈不同阶段的重点。访谈前,重在查阅相关材料,也可以实地考察;访谈中,重在提高提问的质量与确保访谈记录的详略得当;访谈后,要及时整理记录,写一篇“家乡人物(风物)志”,重在把握住“志”的文体特征。“志”的表述以叙述和说明为主,记述人物,要写清楚人物的生平、事迹,突出其对家乡的贡献和影响,记述风物,要写清楚来源、特点、文化价值等。

对于第二项单元学习任务,统编教材给出了四个主题,即人际关系、道德风尚、文物古迹的保护、文化生活的方式;三种调查方法,即专题访谈、网上查阅、实地考察。第二项单元学习任务要求从四个主题中任选一个完成写作任务,深入挖掘调查资料,在此基础上撰写调查报告。该任务的关键在于对调查资料形成自己的认识和思考,避免将调查报告写成简单的资料收集与整理。

对于第三项单元学习任务,统编教材中涉及四类家乡文化,即风俗习惯、邻里关系、生活方式、文化环境,要求任选一类家乡文化,完成写作任务,提出有利于家乡文化的健康发展的建议,写成建议书。该任务的重点落在建议书的完整性,也就是应该包括陈述建议的内容、理由、实施步骤和可行性。任务关键则是追求建议的内容、理由与可行性的一致性。因此,教师应该让学生自行检查建议是否可以实现,促使学生反思以往那种“小我”的、书斋式的写作方式,避免提出的建议脱离实际,要引导学生正视现实并努力回应现实。

统观三种单元类型,可以发现,统编教材不再拘泥于单篇课文的学习,而是将学生的视野导向整本书阅读,甚至向复杂而真实的社会文化生活学习。在当代中国文化语境中,劳动、幸福、集体、家国情怀这些价值有着悠久的家国同构的传统,当然不能硬性灌输到学习者的头脑中,统编教材通过丰富多样的学习方式,让学生在活动的过程中实现自我教育,完成对国家的情感建构,增强文化认同。因此,教师要积极转变思想认识,坚持把立德树人作为教育的根本任务,主动调整教学行为,通过合理的使用策略让教材的育人价值充分发挥出来。

(作者系福建师范大学附属中学高级教师、福建教育学院语文课程与教育研究所研究员)

责任编辑:李莎

lis@zgjszz.cn