内蒙古中西部地区岩画病害状况评估

张亚伟 ,高 海

(1.山西大同大学云冈学学院,山西大同 037009;2.内蒙古师范大学科学技术史研究院,内蒙古呼和浩特 010022;3.山西大同大学医学院,山西大同 037009)

岩画是指在岩穴、石崖壁面和独立岩石上的彩绘、线刻的总称。内蒙古地区是我国岩画这种文化遗产的富集区,中西部地区亦是岩画保存的重要区域,对内蒙古阿拉善右旗曼德拉山、阿拉善左旗巴彦浩特岩画遗址公园、乌海召烧沟博物馆、河套博物院、阴山地区等地进行实地考察,在田野调查中,观察到内蒙古中西部地区岩画遭受严重地破坏,包括自然因素和人为因素导致的破坏,人为因素导致的破坏尤为严重,即使当地文物部门已采取不少保护岩画的措施,在资金和人才短缺、岩画所处偏远地区且分布范围广等因素的影响下,岩画的破坏仍然屡禁不止。主要阐释中西部地区主要岩画点现存的病害类型,呼吁相关部门及公众对岩画的保护意识。

此次田野调查详细记录了阿拉善右旗曼德拉山93 幅岩画、阿拉善左旗的巴彦浩特岩画遗址公园的17 幅岩画、乌海地区的召烧沟岩画博物馆三个遗址坑的岩画保存状况,采用实地调查和访谈当地岩画实际管理者的方式,明晰岩画损毁的原因及病害类型,主要从自然因素和人为因素导致的破坏进行阐释,目的在于唤起相关文保部门和普通民众对这一文化遗产的保护意识。

1 自然因素导致的破坏

自然因素导致岩画出现的病害主要包括自然风化、雨水侵蚀、工业污染、微生物腐蚀,主要表现为岩石表面出现裂隙、空鼓、酥化、片状脱落、剥蚀、微生物附着等。

1.1 曼德拉山岩画的自然原因破坏

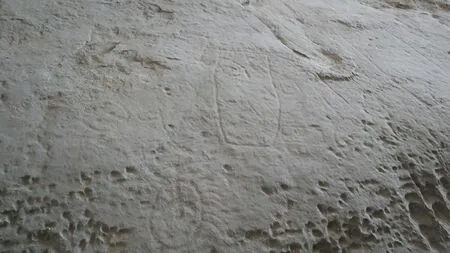

曼德拉山岩画位于内蒙古自治区阿拉善右旗曼德拉苏木呼德呼都格嘎查西南13.6 公里的曼德拉山上,海拔1736千米[1]。分布于山脊的黑色的玄武岩脉上,现有岩画4200 余幅。阿拉善右旗文化图书馆馆长范荣南先生解释得知原有岩画六千余幅,1987年以前岩画随处可见,至2001年对岩画进行普查时发现仅剩三千余幅岩画[2]。笔者在范荣南馆长的帮助下,对曼德拉山现存堪称精品的93 幅岩画进行详细记录时发现,已有很多岩画遭受不同程度地破坏。曼德拉山岩画皆制作于黑色玄武岩,实地调查发现黑色玄武岩大多数处于山顶的脊脉处,在南北6 千米、东西3 千米长的玄武岩脉上分布四千余幅岩画,可见其分布之密集。岩画处于野外且位置偏远,文物保护人员的人数较少、岩画位于山顶脊脉处,长期风吹雨淋,受风化和昼夜温差大等原因的影响,岩石出现裂隙、剥落,如图1所示。

图1 曼德拉山岩画岩石风化

图2 为骑者,一群骑者在马上飞奔的场景,位于上山路上朝南向的位置,画面中有骑者、北山羊、马、单驼、盘羊等。个别骑者拿着棍棒,亦能看见弓箭,我们能看清左右两部分岩画的图像颜色不同,左侧岩画颜色为褐色偏黑,可以确定这两部分岩画制作的年代上有差异。岩石正上方有今人用石头凿刻的一片图像,颜色偏白,可见年代不久。仔细观察岩石,可以清晰地看见岩石表面破裂为三块,最长一条裂缝长为100 厘米,最宽处达7厘米。左下侧风化严重,岩石由许多小碎石组成,且岩画漫漶不清。岩石下侧有草等植物环绕,仔细观察器物表面还有今人复制岩画而留下的硅胶痕迹。岩石右上方石皮剥落,风化成绿色。

图2 骑者

图3 岩画为鹰围鹿场景,画面中有一只草原鹰、六只鹿、一只盘羊以及两只北山羊。岩画位于山顶朝南位置。这幅岩画保存状况较差,位于山顶脊脉的边缘位置,岩石表面共有四条缝隙,有一特别大的裂缝,裂缝间夹杂有小碎石。裂缝的形成是因为高温天气突然降温,温度反差太大导致岩石爆裂形成裂缝。因位于山脊岩脉的边缘位置,且岩画表面有四条裂缝,随时可能发生岩石表体剥落的可能,情况较为危险,亟需采取相关的保护措施来加固岩画,避免造成永久性破坏。除此之外,画面中亦有后人划刻的线条痕迹,颜色新鲜,一定程度上对岩画造成了破坏。岩石风化造成右上角玄武岩呈红褐色,侧面岩石裂隙夹有杂草。

狩猎骑者岩画位于山顶脊脉朝南处。画面中包括骑马使用弓箭狩猎者、六个骑者、三匹马,其中一个骑马者下侧有一小马在吮奶,有一动物四脚朝上表明已经死亡。这幅岩画保存状况一般,岩石裂缝较大,有两条大裂缝横穿与岩画画面中间,这两条裂缝的长和宽分别为50cm×4cm、37cm×6cm,仔细观察这块岩石,可知现存的岩石并非一块完整的岩石,例如右上侧岩画的一部分内容截断,可以断定岩石的一部分石面存在断裂的情况。此外,还可发现岩石表面有许多小孔。

图3 鹰围鹿

在曼德拉山的其他岩画中,依然能清楚看到因自然风化导致岩石表面出现很多碎石、裂缝,这一现象在曼德拉山岩画中极为常见。此外,亦能发现岩画的缝隙中有黄色微生物及草等植物的残留。

1.2 阿拉善左旗巴彦浩特岩画遗址公园岩画的自然原因破坏

阿拉善左旗的巴彦浩特岩画遗址公园于2018年9 月向公众开放,分布的岩画约有200 余幅,岩画皆为这一区域其他地方搬运过来。一定程度上脱离了生存环境,剥离了与原来生存环境的依存关系,一定程度上对岩画造成了破坏。

图4 的岩画为豹,岩石石质为玄武岩,因自然风化使得黑色玄武岩风化为灰、褐、黑色相间,岩画边缘覆着黄苔藓和绿苔藓等微生物苔藓。此外,遗址公园的另一幅神鹿岩画中,亦发现岩石表面附着有黄苔藓和绿苔藓。对马岩画中,岩石表面覆着黑色苔藓,笔者已对这些微生物苔藓取样,接下来将对这些苔藓进行检测分析。单一猪形象的岩画制作于玄武岩上,岩石风向朝南,因自然风化岩石表面出现红褐色,岩面漫漶不清,表面有许多细小缝隙,片状剥落处颜色为绿色。

图4 豹

1.3 阴山岩画的自然因素破坏

阴山岩画因流水侵蚀、自然风化等因素导致岩画表面出现线状裂隙、片状剥落、破裂成多块,破坏了岩画的主体形象。如图5所示。

图5 流水侵蚀

1.4 召烧沟岩画的自然因素破坏

召烧沟博物馆位于乌海市东南约15 公里的召烧沟西口南坡,召烧沟岩画皆位于召烧沟博物馆内,岩画分布于斜度约为30度的缓坡上,岩画集中磨刻在约650 平方米的石灰岩磐石上[3]。因召烧沟岩画位于缓坡上,一遇下雨天,雨水就会穿过遗址坑侵蚀岩画,1 号遗址坑的岩画表面已经出现较长的裂隙和孔洞,2号遗址坑出现石灰岩裂隙、剥落,破坏了岩画表面的完整性。

2 人为因素导致的破坏

人为因素出现的病害主要包括工业污染、人为刻划、人工切割和岩画搬离原来环境等内容,表现为岩画表面乱写乱划、胶液残余附着、矿物氧化成钙质附着岩石表面等等。

2.1 曼德拉山岩画的人为原因破坏

曼德拉山岩画不少岩画受到了不同程度的人为破坏[4],一些好事者在岩画表面添加名字、补刻符号,最为痛心的是在称为镇山之宝的反映原始部落生活的村落岩画上补加人物,一定程度上对岩画造成了不同程度地破坏。图6为复制岩画的硅胶残留,此外,亦有不少好事者在岩画表面刻画骑者、名字等内容,皆对岩画造成了损害。

图6 硅胶残留

2.2 阿拉善左旗巴彦浩特岩画遗址公园岩画的人为原因破坏

巴彦浩特岩画遗址公园的人为原因破坏主要包括将岩画搬离原来位置,与原有环境之间的关系模糊,复制岩画的硅胶残留以及人为对刻有岩画的岩石进行切割,如图7的豹子岩画所示。

图7 豹子岩画世割

2.3 召烧沟岩画的人为原因破坏

乌海地区的召烧沟岩画博物馆依据地形、岩画分布状况将其分成三个遗址坑,仅有三号坑使用玻璃罩覆盖,岩画保存程度有较大的差异,此处岩画处于缓坡位置,受雨水、工厂气体排放、矿物氧化成钙质等因素的影响导致使表面灰尘难以清洗,并与岩画融为一体,保存状况堪忧,召烧沟博物馆至今未对观众开放。其中1 号、2 号遗址坑因覆盖时间晚,岩画已与矿物氧化的钙质层融为一体,如图8 所示。3 号遗址坑一经发现便使用玻璃罩覆盖,岩画保存状况良好,不存在1 号、2 号遗址坑岩画岩画与矿物氧化成的钙质融为一体的现象。

图8 1号遗址坑矿灰钙化

3 结论

内蒙古中西部地区的岩画多为北方游牧民族的生活写照,反映天文、狩猎、游牧、村落、交战、宗教活动、生育等相关科学技术史的内容,内蒙古中西部地区因岩画所处位置偏远、分布范围大且分散、资金、文保人员、等因素的影响,尚未实施全方位有效的保护岩画的措施。现有的人为因素和自然因素造成的破坏对我国内蒙古中西部地区造成不可逆的影响,将详细地阐述内蒙古地区岩画的保护现状,呼吁相关部门和普通民众保护岩画这一文化遗产的意识,尽可能地遏制内蒙古地区岩画的进一步破坏。