风格故事

十八世纪的西方世界,正值启蒙思潮风起云涌的年代,追求科学和知识的风气,让艺术表现产生改变;在这波西潮冲击下,地处东方的清代康熙皇帝(1662—1722)终也在十七世纪末接见了来自法国,以“国王数学家”名义前来敲门的五位传教士。皇帝与传教士实际互动、交流的结果,直接、间接影响了皇家作坊的生产与创作,横跨康雍乾三朝(1662—1795)的画珐琅工艺即是其中一项。

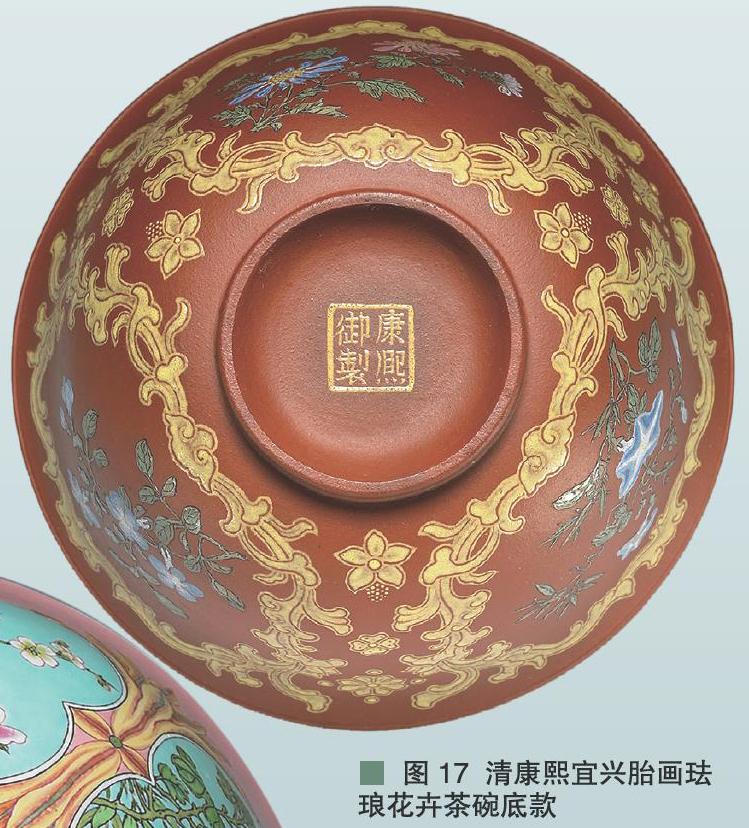

珐琅彩瓷系属画珐琅工艺中的一种,制作时是以瓷胎作为基底素材,再用各色珐琅料彩绘装饰纹样,经窑炉烘烤而成。因首创于康熙朝,成品多半以“御制”款为标记,在“御”字含有“天子的”意思下,特别能呼应制作背景中皇帝主导推动的成分,展现作品蕴含的帝王审美意趣。

台北故宫博物院日前举办“风格故事——康熙御制珐琅彩瓷特展”。整个展览从作品的风格特征着眼,透过“皇帝实验室的试作”和“御制风格”两个单元,一方面发布紫禁城景阳宫收纳的试作品;另一方面也将试作与成品进行比较,思索康熙御制珐琅彩瓷从草创到发展成熟的转变,以及其中值得留意的细节。

以西洋进口颜料,彩绘完成装饰纹样的画珐琅器,流行于康熙朝。在皇帝推动下,出现各种不同材质的画珐琅器,图1至图4分别是玻璃瓶、瓷碗、宜兴陶碗和铜盘,它们共有的特色是器表都有琺琅料画成的纹样。

● 皇帝实验室的试作

康熙皇帝喜爱西洋画珐琅器,进而着手研创本土新品。本单元展出的文物足以回应这段发展历程,故可将之看成是草创阶段皇帝实验室的试作。

由于台北故宫博物院收藏的清宫旧物,每一件都拥有一个典藏号,透过早年的编码规则,得以回溯出民国十四年(1925)以前文物的贮存位置。因为试作品都共同拥有一个“律”字号,故可对照出它们原来收纳于紫禁城的景阳宫。从装饰釉彩与纹样来分类,可再分成两组,第一组胭脂红彩系列,也就是地方好手追仿西洋金红彩,以本土技术在釉中加入“金”元素新创完成的釉彩;另一组则在烧制完成的白瓷碗、盘上,试着以进口彩料装饰人物或花卉纹样(图5—图8)。

1.地方情报

担任过广东巡抚和两广总督职务的杨琳(?—1724),任内曾经三度上奏康熙皇帝,除了转呈西洋珐琅料之外,字里行间一再强调民间高手跃跃欲试画珐琅器和积极研创红彩的经过(图9—图10)。

2.试作的年代

这组试作品并没有一件写出康熙年制款,唯一带纪年的款识是“又辛丑年制”(1721)。其他以明朝款为记的作品,在与明朝标准款识比较后,因包含永乐、宣德、成化和弘治在内的各式款识均和标准款不同,故知为后仿明款的作品。加上部分作品的器型又有康熙朝的特色,因此可将这批作品的烧制时间推断早至康熙朝(图11—图15)。

3.西洋仕女肖像画

图7这件碗的外开光画有四幅表情与姿态各不相同的西洋仕女肖像画。由于风格与技法均迥异于中土原来的样式,故可借鉴西方画珐琅工艺发展进程中,袖珍肖像画的出现及其于十七世纪中叶以后的流行状况,辗转回应传教士马国贤书信(1716)提及他和郎世宁应皇帝要求试绘画珐琅的经过,进而见证康熙御制珐琅彩瓷草创阶段存在的西洋元素。

4.团螭纹及几何错视锦地

图5这件碗共画有五枚团螭纹,对比景德镇烧制的瓷器和广东生产的铜胎制品,大约可以铺陈出团螭纹自康熙朝出现后,逐渐蔚为流行至横跨整个十八世纪的状况。另外,碗外开光纹样之外,由相当尺寸的方格逐一堆栈完成锦地图案,在单面个别标记蓝彩“十”字下,不仅突出每一个立方体的造型,也同样让平面图案更加丰富有变化。

● 御制风格

康熙皇帝主导推动的珐琅彩瓷,在宫廷役匠与地方好手,以及穿梭其间的西洋传教士共同推动协力下,终于在十八世纪初烧制完成。相较于之前的传统彩瓷,具有远胜西洋意象的新品,不仅明确地标示出“康熙御制”款识,也拥有比过往更加鲜艳明亮的色泽与装饰花纹。如底部有“康熙御制”款,明确地表达出“御制”风格特色。

1.皇家标记

15世纪开始,陶工逐渐以皇帝年号作为官窑瓷器的款识标记。大致可以从历朝作例中归纳出以朝代为首,帝号居次,再以年制结尾的书写体例。如景德镇烧制的康熙瓷器以“大清康熙年制”为记,即使偶尔简约,也是“康熙年制”。相对于此,在皇家作坊完成书款工序的珐琅彩瓷,却以“御制”为识,成为极具特色的皇家标记(图16—图21)。

2.山花野菊

康熙朝的珐琅彩瓷多半装饰花卉纹样,有些是可以辨识的具象花朵,也有极尽图案化的纹样。值得一提的是,一类穿插在具象花丛中,偶尔也和粉色品种一起出现的蓝色菊花,虽然不是主题花纹,却是康熙御制珐琅彩瓷经常可见的小标记。若将这个现象对照康熙四十四年(1705)皇帝题记蒋廷锡《野菊》轴中,以“山花野菊喜清风,塞北烟光报岭枫”来歌颂出巡塞外认识的小菊花,而能捕捉到皇帝将旅途记忆转换成御制风格的有趣轶事(图22—图24)。

3.宫廷潮色

康熙朝皇家作坊使用的珐琅料,多半来自西洋。一直到雍正六年(1728)役匠人等摸索出提炼办法后,国产与进口色料同时并用才成为日常。以此回溯宫廷技师最初接触的颜料与色彩,除了来自地方的桃红色料外,如展品所见般,举凡黄、绿、蓝、红、紫、黑,以及从中混融再生的各种彩料,无不是十八世纪独步全球的宫廷潮色(图25—图27)。 (本文资料来源:台北故宫博物院)