重新确定文物范畴及相关工作建议

李延春

关于如何加强艺术品市场监管和改善流通的问题,一直有不同的声音。一方说,要进行艺术品市场的整顿,查处非法买卖文物的行为;另一方说,民间藏品要有流通渠道和生存空间,政府应该放开经营。笔者认为,双方争论的焦点实际上也很简单,就是“文物”的范畴应该怎么界定。

一、艺术品市场的三重“纠结”

从目前艺术品市场的总体情况看,经营者、国有收藏单位的专家、收藏者三个主体对“文物”定义的理解都非常宽泛,都存在着“有喜有忧”的复杂心理:经营者买入时忧、卖出时喜;国有收藏单位专家对馆藏的东西则喜、对藏家捐赠的东西忧;收藏者买到时喜、出手时忧,人人都有一本难念的经。

1.最为“纠结”的人群是艺术品经营者

画廊、古玩店的店主和地摊的小贩为了经营艺术品花了大半辈子的精力,在“眼力”不断增强的基础上也攒下了几件“文物”级别的好货,自认为这些“文物”个个不比博物馆的差,为了几件“文物”倾注了大部分资金,到了收获的季节了,怎么就不能交易了?地摊小贩冒着寒冬酷暑走南闯北,就是为了能收到个“文物”,卖个大价钱,现在“文物”民间不能交易,光靠卖点儿赝品能维持生计?

2.还有一些“纠结”的人是部分国有收藏单位的专家

面对国内外拍卖公司每年都有“文物”高价成交,国内部分国有博物馆、图书馆,文物收藏单位的专家一看就知真假,但是面对赝品他们“情愿”保持沉默;面对艺术品市场有人“捡漏”收到了“文物”的传闻,他们心犯嘀咕:“国家不是规定文物不能买卖吗”;在民间藏家希望将自己的文物捐赠给国有博物馆的时候,专家们又心存疑虑:“收进来的是假货怎么办?”

3.收藏爱好者这个人群也很“纠结”

有实力的收藏者总是到拍卖公司购买艺术品,渠道正规、有可靠的专家掌眼,只要肯花钱就能买到可心的“文物”。然而有时拍到的东西刚刚落槌,社会上就有人说是“赝品”,心中顿时有“十五个吊桶打水——七上八下”。

大部分收藏者还喜欢到古玩市场购买,他们认为文物商店的东西“又破又贵”、拍卖公司的东西“鱼龙混杂”,还是古玩市场东西便宜,完全凭自己的眼力。不少初学的人则特别喜欢到“地摊”上去淘宝,如果能买到个文物,“捡一个漏”,说不定一下子就能发大财了。现在说民间不能买卖“文物”,那就只能“歇菜”。由此可见,“三重纠结”的矛头都指向了“文物”,大家都在问,“文物”的具体范围是怎么定的?

按照目前《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物法》)分则及相关法律规定,国有文物收藏单位里有“文物”;非国有文物收藏单位里有“文物”;地下古墓里有“文物”;水下沉船里有“文物”;国有文物商店里有“文物”;拍卖公司有“文物”;国内民间收藏者手中有“文物”;国外博物馆里有“文物”;“海外回流”的藝术品中也有“文物”等。在如此繁杂的“文物”世界里,普通经营者及藏家怎能分清哪些是“文物”不可以上市交易的;哪些不是“文物”可以上市交易?

二、“文物”的基本属性

由此看来,要想准确定义“文物”的范畴确实是一件比较复杂的事情,既要符合法律规定,又要符合当前艺术品市场的实际,两者不可偏废。然而万变不离其宗,要找到“文物”的准确定义,必须找到它的源头,弄清楚“文物”的基本属性。

《文物法》总则第二条规定:“在中华人民共和国境内,下列文物受国家保护:

1.具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;

2.与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;

3.历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;

4.历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等;

5.反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。”

法律总则的规定应该是最具权威性的解释。综合以上五条法律条文可以看出,“文物”的基本属性具备“国有性”“重要性”“文献性”“珍贵性”“代表性”五大特征。其中前三个特征不难理解,故不再赘述。

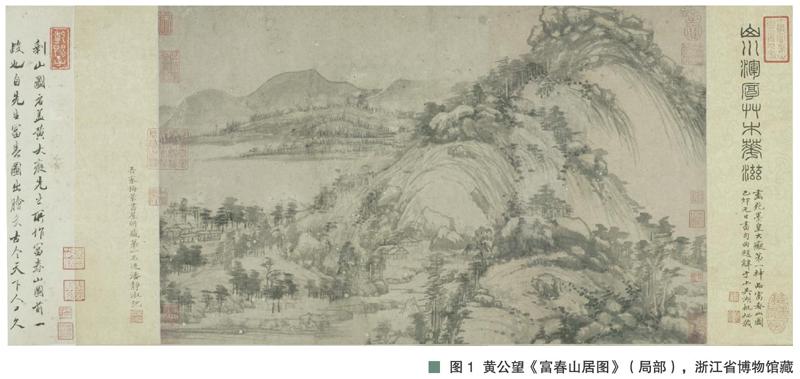

所谓“珍贵性”的特征,就是说这件藏品必须是历史上各个时代的珍贵艺术品、工艺美术品。笔者认为,要体现这种“珍贵性”,就必须是经过严格审定的、事先就有详实记录的,如浙江省博物馆收藏的元代黄公望《富春山居图》(图1),否则何来“珍贵性”,不能都是临时起意,仅凭现场人员随便说说。

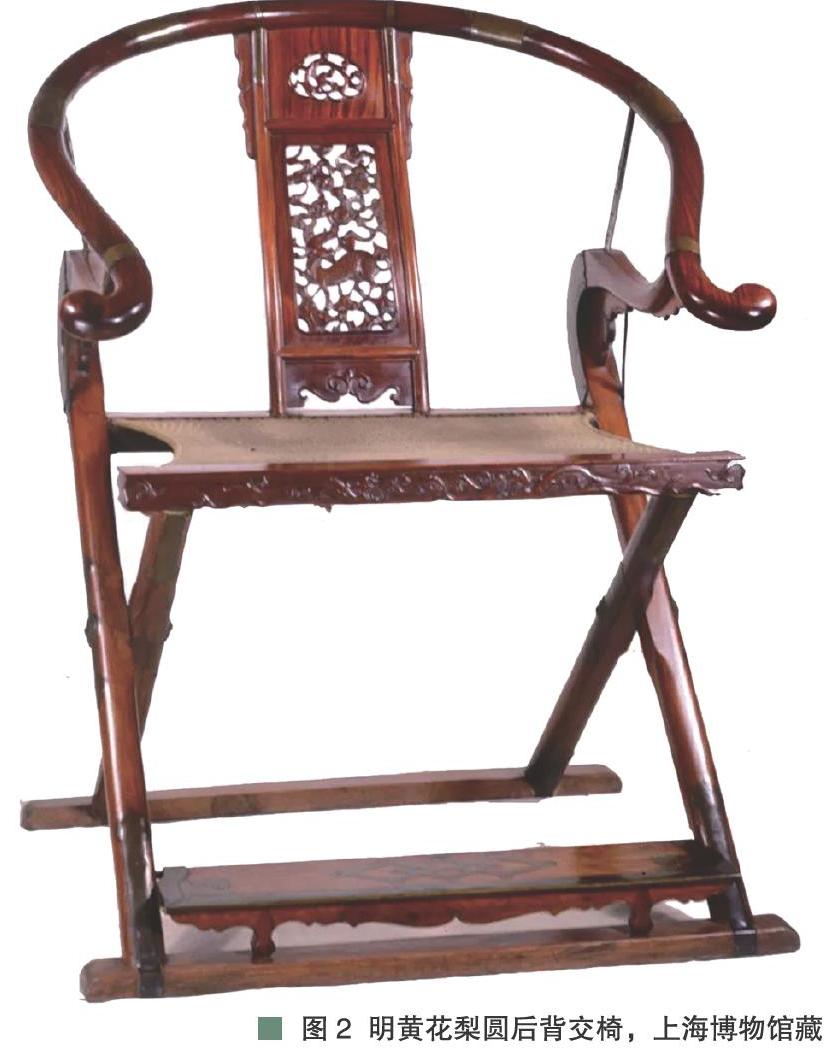

所谓“代表性”的特征,就是说历史上各时代、各民族的社会制度、社会生产、社会生活中的代表性实物。笔者认为,既然有“代表性”,就必须是一致公认的,好中选优、出类拔萃的,像这件“明黄花梨圆后背交椅”(图2)一样,是上海博物馆的重要藏品,无可非议。那种遇事就争论不休,你说有“代表性”,我说没有“代表性”,是不尊重历史、不尊重科学的表现。

因此,在民间和海外藏品中间,除了个别情况下发现有“重要性”“文献性”特征的文物以外,绝大多数都是属于可以用“珍贵性”“代表性”来衡量的艺术品。所以,“珍贵性”和“代表性”,应该成为我们判定民间收藏的艺术品中哪些是“文物”、哪些不是“文物”的重要标准。之所以在具体实践中会产生歧义,是因为《文物法》分则法律条文及其派生的行政规章没有把《文物法》总则的规定解释准确所致。

三、重新确定“文物”范畴的必要性

我国关于“文物”的定义一直是沿用新中国成立初期规定的原则与范围,远不能适应今天文物管理和艺术品市场发展的形势。要解决这一矛盾,必须通过深化改革,把“文物”放在当今时代大背景下进行考察,厘清“文物”的边界,给“文物”的范畴重新进行定义,把那些不必要划入“文物”范围的艺术品统统放开经营,这是解决当下有关“文物”纷争的一条出路。

1.按照目前一般性的解释,“文物”的定义是:“在人类发展过程中遗留下来的遗物、遗迹。各类文物从不同的侧面反映了各个历史时期人类的社会活动、社会关系、意识形态以及利用自然、改造自然的过程,是人类历史宝贵的文化遗产。”由此可见,“文物”既包括国有收藏单位收藏的艺术品,也包括收藏在民间和散落在海外的艺术品,同时还包括我国境内已经面世和尚未发现的古遗迹、遗址,更包括那些我国领土和领海内尚未发掘和打捞的古墓葬、古沉船以及海洋大陆架下埋藏的遗物、遗迹及其附属的艺术品。从以上定义可以看出,范畴包罗万象、表述不够清晰,是目前关于“文物”定义所面临的最大问题。

2.按照《文物法》总则“国有性”“重要性”“文献性”“珍贵性”“代表性”要求,“文物”范畴只能是下列五种情形:

⑴我国领土、领海内不可移动的古文化遗址、古墓葬、古沉船、古建筑、石窟寺和石刻、壁画及其附属的具有珍贵性或代表性的艺术品;

⑵具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近现代重要历史事件、革命运动著名人物的代表性建筑及实物;

⑶我国历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品,包括古墓葬、古沉船中具有珍贵性或代表性的艺术品;

⑷我国历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活中,已经收藏在国有单位内经过注册的代表性实物;

⑸国有单位内经过注册并收藏的各时代重要文献,及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等。

以上表述完全符合《文物法》总则,也比较符合新中国成立70余年来文物事业发展的基本规律,应该成为将来给“文物”重新定义的基本原则。就民间藏品而言,其基本特征只有两条:一是“珍贵性”,二是“代表性”。按照这一定义,境内收藏在民间或者散落在海外收藏机构及民间的艺术品,哪怕是精品、真品,只能称为“古代艺术品”或“古董”,不能稱为“文物”。战争掠夺、盗挖古墓违法所得的文物除外,且不能上市交易。

3.“古代艺术品”的定义为“自古以来,由历代先人通过各种知识和技能所制作的一般性艺术品、一般性生活和生产用品,它们一直流传在民间或散落在海外,同样能够反映各个历史时期人类的社会活动、社会关系、意识形态以及利用自然、改造自然的过程,也是人类历史的文化遗产。”但与“文物”的定义不同的是,“古代艺术品”不具备“珍贵性”和“代表性”特征,仅具有“一般性”的基本表象,如图3所示。

4.这样定义“文物”和“古代艺术品”,丝毫不影响人们对于文物基本属性的认识,也丝毫不影响文物主管部门对文物的认定和征集工作。对于民间或海外一些有“重要性”“文献性”特征的文物,以及那些具有“珍贵性”“代表性”的“古代艺术品”,国有收藏单位认为必须收藏且有能力收藏的,仍然可以通过买卖、接受捐赠等方式将其收藏。经过严格把关,进了国有收藏单位,履行了注册登记手续,这件“古代艺术品”的身份就转化为“文物”了。湖南省博物馆收藏商代晚期皿方罍器身(图4)的实践,就是一个成功的范例。

5.当前形势下我们必须看到这样一个事实:现行的法律、法规和规章中统称的“文物”,理论上讲是比较清晰的,但实际上又是一个模糊的概念。就民间收藏而言,谁都可以说“是”,谁都可以说“不是”,就看在什么范围里说,就看谁能“说了算”。我国当前已经进入新时代,完全有能力解决文物领域中这些混沌问题,给“文物”定义一个清晰的范畴,使大家都知道怎样区分文物和古代艺术品。

四、调整文物管理和保护工作策略

习近平总书记指出:“各级党委和政府要增强对历史文物的敬畏之心,树立保护文物也是政绩的科学理念,统筹好文物保护与经济社会发展,全面贯彻‘保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的工作方针,切实加大文物保护力度,推进文物合理适度利用,使文物保护成果更多惠及人民群众。”由此可见,文物保护工作必须与促进经济社会发展相结合,必须更多地惠及人民群众。为有利于这两个目标的实现,特提出几点建议:

(一)进一步解放思想

1.要从法律上准确定义“文物”范畴

要按照《文物法》总则规定的原则,修改《文物法》分则的有关条文,给“文物”重新定位。要把文物商店的、拍卖公司的、非国有收藏单位的、民间收藏的、散落在海外的、古玩市场的、“海外回流”的等一切可以移动的那部分藏品,从文物监管范围中划出去,放开国内市场监管,准许公开流通和经营。

2.要进一步规范“古代艺术品”管理职能

一方面,文物主管部门把经营管理范围中的监管权还给了经济主管部门,有利于经济主管部门加强统一的市场管理,有利于艺术品市场的繁荣和稳定;另一方面,文物主管部门甩掉了市场监管的“包袱”,可以集中精力加强国有收藏单位内部管理,加强对出土、出水文物的监管,加强不可移动文物的保护和修缮。

3.要牢牢掌控中国文物的“话语权”。近些年来,一些外国机构加大对其收藏的所谓中国“文物”的宣传力度,有的机构甚至把一些极为普通的中国古代艺术品也说成是“文物”,这是在与我们争夺中国文物认定的话语权。“文物”是中国对古代物质遗存的特有称谓,外国无权利用此称谓来表述中国艺术品的质量。重新定义“文物”范畴以后,就可以把中国文物的认定权牢牢地掌握在自己手中。当前我国国际地位凸显,无论是政治、经济、军事还是外交领域,都有很强的话语权,也得到了各国的尊重。在最具悠久历史的中国文物保护事业上,我们也要发出时代最强音,这是我国具有文化自信的一个重要标志。

(二)进一步加大文物保护工作力度

1.要强化针对文物的违法犯罪行为的打击力度。为进一步加强文物保护工作,可以组建国家文物局文物保护公安处,取代国家文物局有关职能部门的文物保护和案件查处职责。文物保护公安处列入公安部内设机构序列,受国家文物局和公安部双重领导,统一承担全国文物的保护、保卫及案件的调查处理职能,与海关总署缉私局联手做好文物走私案件的查处工作。各省、市、区同样要组建文物保护公安处,列入当地公安机关编制序列,负责域内文物保护及案件查处工作。

2.要进一步加强文物缉私立法工作。加大量刑尺度,提高震慑力。完善部分法律条文,明确规定凡是“文物”“古代艺术品”一律不准出境,“仿古艺术品”带出国境,要事先报当地文物主管部门审核。在文物保护公安局和海关缉私部门共同查处文物走私案件的大背景下,放开“古代艺术品”在境内的流通,不会有什么值得担心的事情发生。

3.要进一步加强对文物保护的宣传。重新定义“文物”范畴以后,国家相关主管部门要广泛宣传我国文物,这是增强全民族文物保护意识的一个重要方面。要在国家文物部门设立专门机构,加强对文物保护工作的宣传与指导,使我国的文物能在群众的心里深深“扎根”。各个国有文博单位要重视文物的展览、展示工作,克服懒惰思想,经常更换展品。要运用高科技手段,舍得把最好的文物拿出来进行展示,使广大群众都懂得:只有在中国的博物馆才能看到最顶级文物(图5),保护好这些文物是全国各族人民的共同责任。

(三)进一步加强市场监管

1.根据笔者观察,各地国有文博机构中都有数量不等的“一般性”文物,或陈列于展厅或堆放在库房中,主要来源是历年来收购所得。现在看来,这些藏品除了具有“国有性”特征之外,既不具备“重要性”“文献性”特征,也不具备“珍贵性”“代表性”特征,建议在深化改革中作彻底清理,通过论证退出“文物”管理范畴,作为“古代艺术品”逐步投放市场,为繁荣艺术品市场作出贡献。具体操作可选择几家大型国有拍卖公司作为释放平台,实行全程监管,确保国有资金足额回笼。

2.古玩市场彻底放开经营。解除文物部门对古玩市场经营品种、类别的限制,使其能独立自主地开展经营活动。市场监管部门要定期开展培训,提高从业者的业务素质,逐步实行“准入制度”,给收藏爱好者和地摊经营者一定的生存空间。

3.加大文物商店体制改革力度。文物商店要从深化改革的大局出发,与文博系统脱钩,自主开展经营活动,店名可相应改为“古董经营公司”或者“古董商店”。文物商店的藏品除了可以收归文博单位的以外,一律改称“古代艺术品”,放开经营。在进一步改善人员福利待遇的同时,努力激发营销活力,当好繁荣和发展艺术品市场的主力军。