“海斗一号”全海深潜水器成功完成万米海试

“海斗一号”全海深潜水器成功完成万米海试

历经40余天,由中国科学院沈阳自动化研究所主持研制的“海斗一号”全海深自主遥控潜水器,于6月8日搭乘“探索一号”科考船载誉归来。

“海斗一号”此次在马里亚纳海沟成功完成了首次万米海试与试验性应用任务,最大下潜深度为10907米,刷新我国潜水器最大下潜深度纪录,同时填补了我国万米作业型无人潜水器的空白。

作为集探测与作业于一体的万米深潜装备,“海斗一号”在国内首次利用全海深高精度声学定位技术和机载多传感器信息融合方法,完成了对“挑战者深渊”最深区域的巡航探测与高精度深度测量,获取了一系列数据资料。同时,借助具有完全自主知识产权的全海深机械手,“海斗一号”多次开展了深渊海底样品抓取、沉积物取样、标志物布放、水样采集等万米深渊坐底作业,并利用高清摄像系统获取了不同作业点的影像资料,为深入研究探索深渊地质环境特点和生物演化机制提供了宝贵素材。

“海斗一号”是科技部“十三五”国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项立项支持项目。自2016年7月项目启动后,“海斗一号”历经两年半的关键技术攻关与测试验证,于2019年完成实验室总装联调、水池试验、千岛湖湖试和南海4500米阶段性海试。

“海斗一号”的成功研制、海试与试验性应用,是我国海洋技术领域的一个里程碑,为我国深渊科学研究提供了一种全新的技术手段,也标志着我国无人潜水器技术跨入了一个可覆盖全海深探测与作业的新时代。

海水稻首次在青藏高原柴达木盆地试种植

近日,在海拔2800米的青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市河西农场,海水稻首次在高海拔的青藏高原试种植。

“海水稻”是“耐盐碱水稻”的俗称,普遍生长在盐碱地,具有耐盐碱、抗涝、抗病虫害、抗倒伏等特点。通过自主研发技术、优化最优配比,运用水稻耐盐碱试验、耐寒试验等方法,袁隆平海水稻科研团队专门培育出高原寒地海水稻。6月初,工作人员将温室大棚里培育出的海水稻移栽到盐碱地中。

青岛海水稻研究发展中心培育工程师张国东说:“移栽的秧苗一般需要5至7天的适应阶段。试插秧一方面是考验秧苗对气候的适应情况,另一方面是看秧苗的返苗、返青情况。”接下来,科研团队将通过“人工+机械”的方式在新开垦的盐碱大田先试种100亩进行数据观察,为后期大面积试种提供数据样本。

青岛海水稻研究发展中心盐碱地稻作改良技术处处长吴占勇说:“这是海水稻首次在高寒地区试种植。我们将充分发挥柴达木盆地种植海水稻的优势,开展品种本土化培育,筛选和培育耐寒耐旱水稻品系,这对格尔木乃至青藏高原地区农业种植结构调整有关键作用。”

袁隆平海水稻科研团队的工作人员还将在格尔木进行不同盐碱地改良的实验和耐盐碱水稻品种的筛选。同时,他们将利用最新的科技成果促进青海农业现代化转型,打造“盐碱地改良+海水稻种植+数字化农业”的新模式。

科学家发现刚完成快速物质交流的脉动食双星

6月7日,从中国科学院云南天文台获悉,我国研究人员日前利用星震学方法,认证了一个刚刚经过快速物质交流阶段的oEA型脉动食双星系统,美国天文学会会刊《天体物理学杂志》在线发表了这一重要成果。

oEA型脉动食双星,通常指的是含盾牌座delta型脉动变星的Algol型双星系统,这类双星一般经过物质交流和质量反转后形成。脉动食双星系统兼有掩食和脉动两大重要特征。另外,不同频率的振动波来自恒星不同的深度,携带着恒星内部不同位置处的结构信息。星震学研究能直接探测恒星内部结构和演化状态等信息,进而为恒星结构演化模型提供依据和检验。

在韩占文院士带领下,云南天文台和国家天文台科研人员选择了具有一颗盾牌座delta型脉动变星的后质量交流Algol型双星KIC 10736223作为研究对象。通过分析其掩食光变曲线,他们发现双星中质量较小的次星接近充满洛希瓣,这暗示其可能刚刚经历了一个快速物质交流过程。

为进一步验证此发现,研究人员构建了单星演化模型网格和质量吸积模型网格,通过细致的星震学分析,发现脉动主星几乎未演化,并从单星演化模型得到其年龄为946万年至1165万年间,从质量吸积模型得到其质量反转后的年龄为267万至314万年间。由此,认证其为刚刚经历过快速物质交流阶段的Algol型食双星。

目前,物質交流究竟如何影响双星内部物理结构和演化,还仅停留在理论模型探讨阶段。这一双星系统的发现,为现有物质交流理论提出了新的约束,对完善恒星结构演化理论具有重要的科学意义。

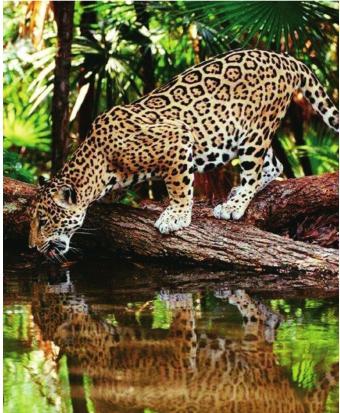

科学家在南亚发现美洲豹远古祖先化石证据

近日,中国科研团队通过对南亚地区哈罗河流域早更新世化石点(古地磁测年距今约177万—107万年)猫科的系统描述和对比研究,发现其中主要化石材料可归入冈巴佐格豹,这也是美洲豹演化支系在南亚地区首次发现化石证据。研究成果论文近日已在国际学术期刊《第四纪科学》在线发表。

此次研究的南亚化石材料包括一个不完整头骨和一些零散的下颌残断和牙齿,科学家详细研究现生豹属大猫的牙齿特征区分,并通过大量统计方法,给出一套新的鉴定豹属物种零散牙齿的参考特征表格。这套表格不仅帮助确定南亚地区的豹属物种属于冈巴佐格豹,也为其他学者的豹属鉴定工作提供出一个很好的标准。

通过和冈巴佐格豹的其他材料对比,研究人员确定南亚的冈巴佐格豹和西亚的格鲁吉亚冈巴佐格豹十分接近,很可能代表该种群进一步向南亚迁徙扩散的一个记录。美洲豹最早的化石记录发现于南非,距今约190万年,大概这一时期,美洲豹走出非洲,迁徙到欧洲和西亚。在欧洲的美洲豹一直延续到中更新世晚期(距今约30万年),而进入西亚的一支继续扩散,在距今约140万—100万年出现在中亚和南亚地区。而北美迄今最早的美洲豹化石记录来源于早更新世晚期(距今约85万年)的西弗吉尼亚州,这条路线上目前最大的不确定处来自东亚地区美洲豹支系的分布,有待将来更多的研究揭示。

研究人员指出,关于美洲豹支系分类演化的另外一个问题——冈巴佐格豹是现生美洲豹的一个亚种,还是一个独立的物种,学界至今尚未达成共识。他们的最新研究发现,现生美洲豹和欧亚大陆冈巴佐格豹之间还存在生态习性等显著差别,因此支持冈巴佐格豹应该是独立于现生美洲豹的有效物种,而非后者的一个亚种。

迄今最大规模人类遗传变异体目录公布

《自然》《自然·通讯》《自然·医学》杂志近日同时发表来自多家研究机构的一系列报告,集中描述了对一个汇集了逾14万人样本的数据库——基因组聚集数据库(gnomAD)的应用,该数据库拥有迄今最大规模的人类遗传变异体公开目录,是我们深入认识人类基因功能、发现新疾病相关基因的宝贵资源。

人类基因组中,绝大多数基因的功能依然未知。揭示基因功能的一种方法是观察基因发生突变后的结果。此次《自然》发表的一篇概述性报告中,美国麻省理工学院—哈佛大学博德研究所科学家康拉德·卡泽维斯基及其同事,描述了从125748个全外显子组和15708个全基因组测序数据集中鉴定出的443769个预测的功能丧失型变异体。鉴于这些变异体预计会影响其编码蛋白的正常运作,团队进而评估了这些变异体对生理机能的影响。同时出炉的其他报告,则探讨了如何利用人类功能丧失型变异体评价候选药物靶点,提升对遗传变异体的临床解读,以及如何更详细地考察特异性功能丧失型变异体。

科学家们表示,gnomAD项目的样本量是其前任的两倍多,之前的外显子组聚集联盟(ExAC)收录了6万多个外显子组数据。卡泽维斯基与同事也指出,他们距离鉴定出人类全部的预测功能丧失型变异体还很遥远,尽管如此,他们认为这项资源能够提升我们对罕见和常见遗传病的评估。