一种变体尾翼的气动-隐身特性研究

马晓永, 苏继川, 钟世东, 黄 勇, 张 诣

(中国空气动力研究与发展中心, 绵阳 621000)

0 引 言

融合体飞翼布局一般是指把机身与机翼融合为一个整体,仅由一块单独翼面构成的气动布局形式,全机没有平尾、垂尾、鸭翼等安定面,也没有传统意义上的机身。通过合理设置展向和弦向厚度分布来为飞机总体布置提供足够的内部空间,在外形上体现出平滑过渡、高度融合的几何特征。飞翼布局不仅气动效率高、隐身性能好,而且能够将二者完美地结合起来[1-4]。但是,该布局形式同样也存在明显的缺点,如纵向操纵效能偏低、航向稳定性缺失与航向操纵效能不足等,这些都将严重制约其在未来飞行器上的应用[5-15]。为此,国内外研究学者提出了许多航向增稳和控制方法,如开裂式方向舵、嵌入面等阻力式舵面,以及寄希望发动机推力矢量或新流动控制方法等,但是开裂式方向舵和嵌入面存在展向安装要求[11-13]、需预偏角度[14-15]等问题,发动机推力矢量会降低推力导致动力不足[16-17]。本文对一种小展弦比变体飞翼布局,提出了多功能变体尾翼方案,以解决飞翼布局航向增稳与控制问题,并通过风洞和微波暗室试验,对变体尾翼的气动和隐身特性进行了综合分析和验证,证实了多功能变体尾翼的有效性。

1 布局方案

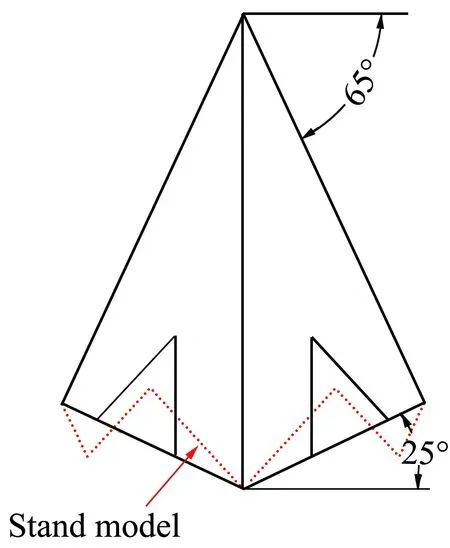

提出的变体飞翼布局方案源自中国空气动力研究与发展中心的小展弦比飞翼标模[18-21](图1),前缘后掠角保持不变为65°,和飞翼标模不同的是,后缘多折外形改为单后缘前掠角25°,该布局方案展弦比为1.53,力矩参考点为55.5%机身长度。该布局方案特点是在尾段布置了多功能变体尾翼,当全机匿踪巡航时,机翼和尾翼收起(水平,图2(a)),为典型的飞翼布局,此状态下全机具有较高的巡航升阻比和较好的隐身能力(RCS);当需要高机动飞行时,变体尾翼打开(例如上/下反45°,图2(b)),同时也可满足侧风、起降等航向控制需求。但尾翼打开,会对全机气动焦点和隐身特性带来较大影响。

图1 模型平面形状与飞翼标模对比Fig.1 Configuration and stand model

图2 典型状态示意图Fig.2 Typical flight mode

文中采用风洞和微波暗室试验的方法对多功能变体尾翼进行气动、隐身特性研究。

2 试验方法

为了便于开展研究,试验模型缩比为1∶19,采用进气道堵锥简化状态[22]。风洞试验马赫数范围为Ma=0.6~2.0,迎角范围α=-2°~24°,侧滑角β=0°~5°,尾翼角度为0°、45°(仅上反状态,通过模型变角块实现),基于平均气动弦长的试验雷诺数Re=(8.0~18.4)×106,试验采用尾部支撑、自由转捩方式,尾部支撑时支杆直接进入后体与模型内部的测力天平相连接,支杆与后体孔洞内壁之间约有3 mm距离,以避免支杆与模型接触影响到天平测力。

隐身试验在微波暗室中完成,试验中采用了步进频率连续波体制和双天线测试方式(单站),后体采用真实理论外形。试验频率为10 GHz、15 GHz(X~Ku频段),HH和VV极化方式,周向角度φ:0°~360°。图3给出了风洞和隐身试验照片。

(a) 风洞试验

(b) 微波暗室试验

3 结果分析

3.1 全机基本气动特性

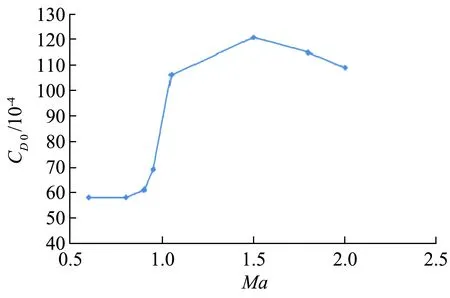

图4给出了尾翼关闭时全机基本气动特性风洞试验结果,从中可以看出:该布局方案有较高的升阻比,高亚声速Ma=0.9时风洞试验最大升阻比达到10.2,超声速Ma=2.0时风洞试验最大升阻比达到6.4,如图4(a)所示;从Cm~CL曲线(图4(b))可以看出,该方案具有典型小展弦比飞翼超声速自配平,同时放宽亚声速静不稳定裕度的气动特性,Ma=0.9时纵向静稳定性裕度为-4.4%bA,Ma=2.0时为1.6%bA,即全机从高亚声速到超声速,纵向静不稳定逐渐变为纵向静稳定,从Ma=0.9到2.0焦点位置后移量约为6%bA;此外,从零升阻力CD0随Ma变化可以看出(图4(c)),典型状态Ma=0.9、2.0时CD0为60和110 cnts (drag count,1 cnt=0.0001)。

(a) K~CL

(b) Cm~CL

(c) CD0~Ma

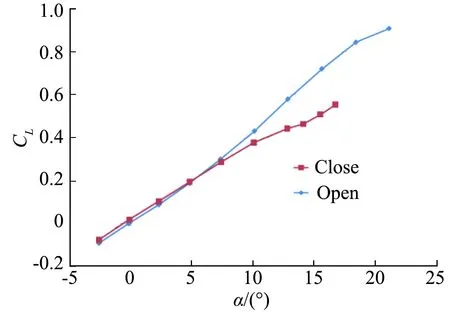

3.2 多功能尾翼对全机气动特性影响

(a) CL~α

(b) Cm~α

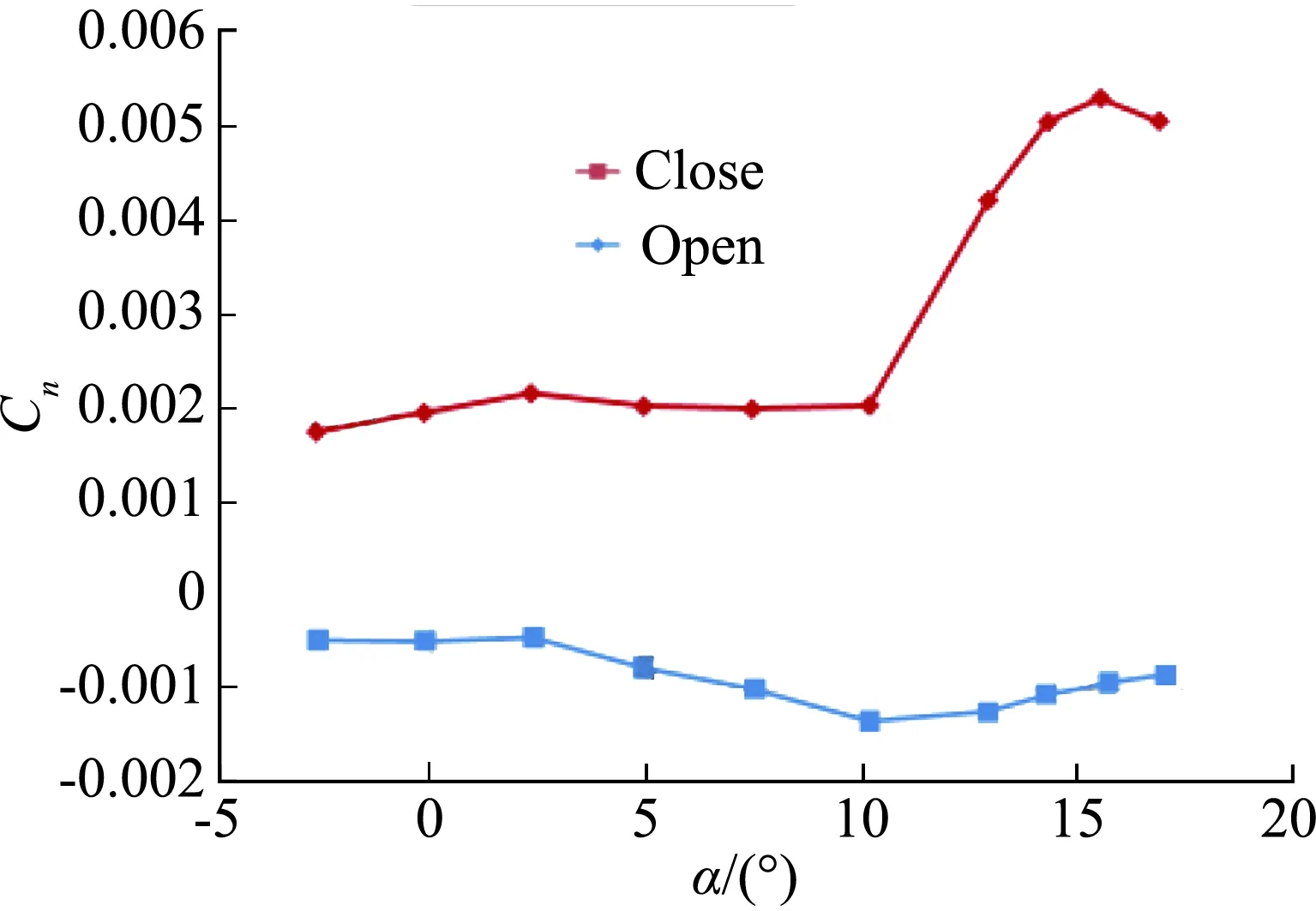

(a) Cn~α

(b) Cl~α

3.3 多功能尾翼对全机隐身特性影响

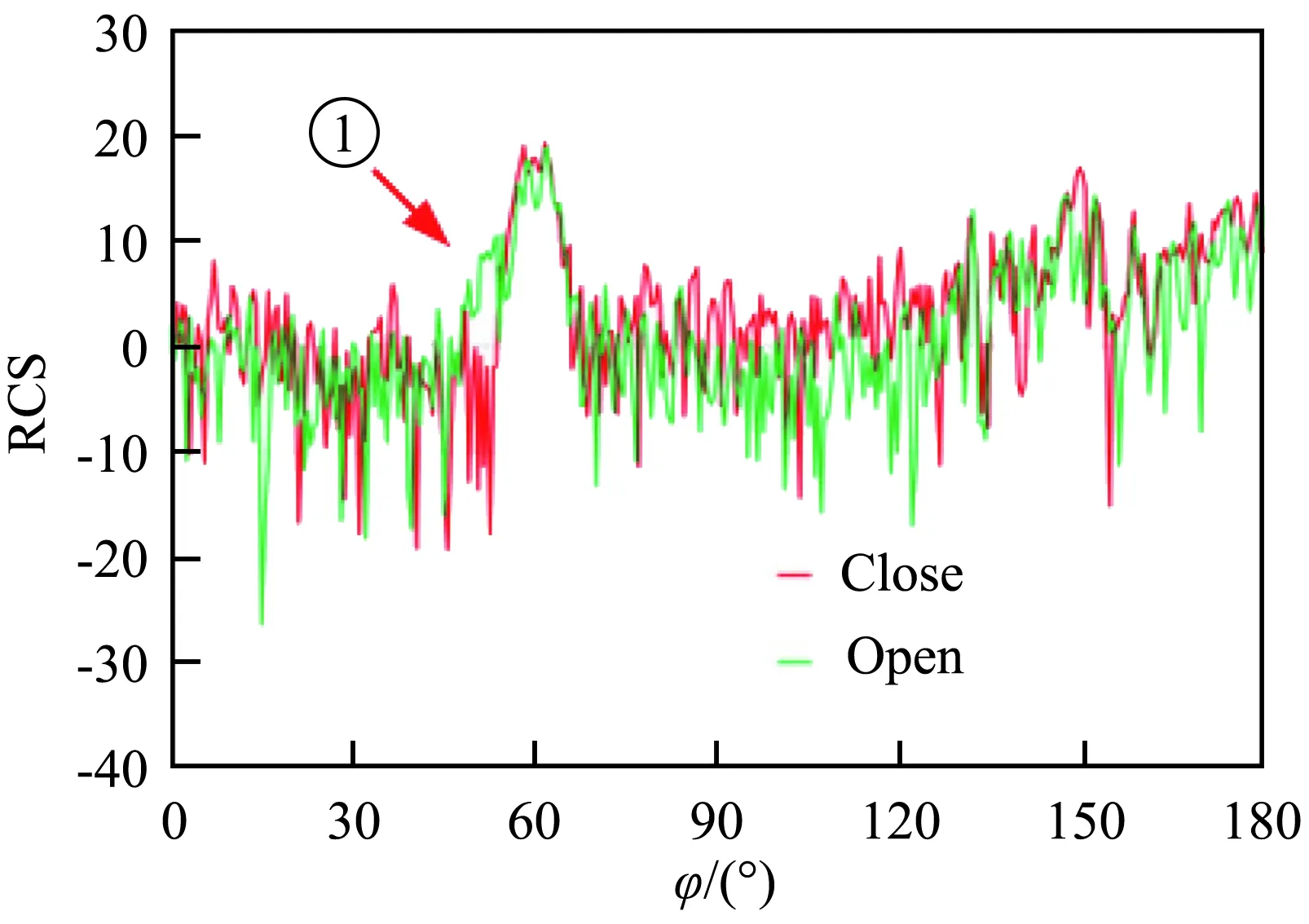

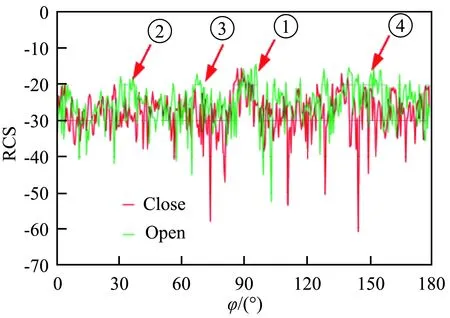

图7给出了布局方案在尾翼打开前后典型状态的微波暗室RCS特性,考虑模型的对称性,图中仅给出了周向角度φ从0°~180°的结果(定义前视为0°、后视为180°),从中可以看出:尾翼上反45°后,在X~Ku波段隐身能力减弱,HH极化周向角65°附近峰值范围变宽约4°~6°(图7(a、b)中的①位置),且尾翼打开后VV极化时,在整个周向角范围内,RCS峰值除了90°附近外,多出了30°、65°和150°方向(图7(c)中的②~④位置),比水平尾翼时RCS高出约5 dBsm,可见尾翼打开显著降低了全机RCS特性。

(a) 10 GHz, HH

(b) 15 GHz, HH

(c) 15 GHz, VV

4 结 论

本文主要对提出的多功能变体尾翼进行了气动、隐身特性综合分析,结果表明:多功能变体尾翼关闭时,全机为飞翼布局,具有较好的气动和隐身性能;变体尾翼打开后,虽在X~Ku波段隐身能力有所减弱,但是航向增稳明显。多功能变体尾翼能较好解决飞翼布局航向增稳与控制问题,并保证全机的机动控制能力。

多功能变体尾翼除了其对气动、隐身特性的影响外,在变体尾翼收拢时需与机体完全融合衔接、光滑过渡,才能保持飞翼布局的气动和隐身性能优势,因此需在该类变体尾翼操纵面设计、变体结构/机构和先进功能材料等方面开展进一步研究,以提高其应用适应性。