横断山区草本沼泽湿地水体氮含量空间分布特征

张 勇, 岳海涛, 2, 刘振亚, 2, 李丽萍, 田 昆,2,*, 郑秋竹, 张 昆

1 西南林业大学国家高原湿地研究中心, 昆明 650224 2 云南滇池湿地生态系统国家定位观测研究站, 昆明 650224

湿地水体中氮的含量(尤其是硝氮和氨氮含量)不仅对湿地水质、湿地植物生长有直接作用,还可指示区域环境的变化趋势[1]。通常,随着湿地逆向演替过程的推进,湿地土壤中总氮的贮量下降[2-4]、湿地水体中的硝氮和氨氮含量增加、湿生植物逐渐被中旱生植物替代[5]。从全球范围来看,自然环境因素变化(如降水、气温等)和社会经济发展(如人口、GDP、农业生产活动等)是导致湿地退化的原因[6-8]。

中国40%以上的湿地生态系统位于青藏高原、云贵高原、黄土高原和内蒙古高原,四大高原上约有60%的湿地类型为草本沼泽湿地[9],它们具有很强的蓄水能力和固碳能力[10-11]。横断山区位于青藏高原东南部、云贵高原北部,其东西跨度和南北跨度均约1000 km,该区域分布着大量的草本沼泽湿地。有研究表明由于排水疏干、过度放牧等原因[12-13],横断山区北部的草本沼泽湿地面积逐渐缩减[14-16]、水位下降、水质发生变化[17]。此外,由于空间跨度和海拔跨度均很大,横断山区草本沼泽湿地的水质指标有可能受自然地带性的控制。

截至目前,整个横断山区草本沼泽湿地水体氮含量的空间分布特征尚未见报道。为探明横断山区草本沼泽湿地水体中总氮、硝氮和氨氮的空间分布特征及其成因,本研究对横断山区典型草本沼泽湿地进行水样采集以分析湿地水体中氮含量的空间分布特征,并探讨分布特征与自然环境因素和社会经济发展因素的关系。我们假设横断山区草本沼泽湿地水体氮含量的空间分布受自然地带性和人为干扰两重因素控制。

1 材料和方法

1.1 野外调查及统计数据收集

(1)水样采集及测定

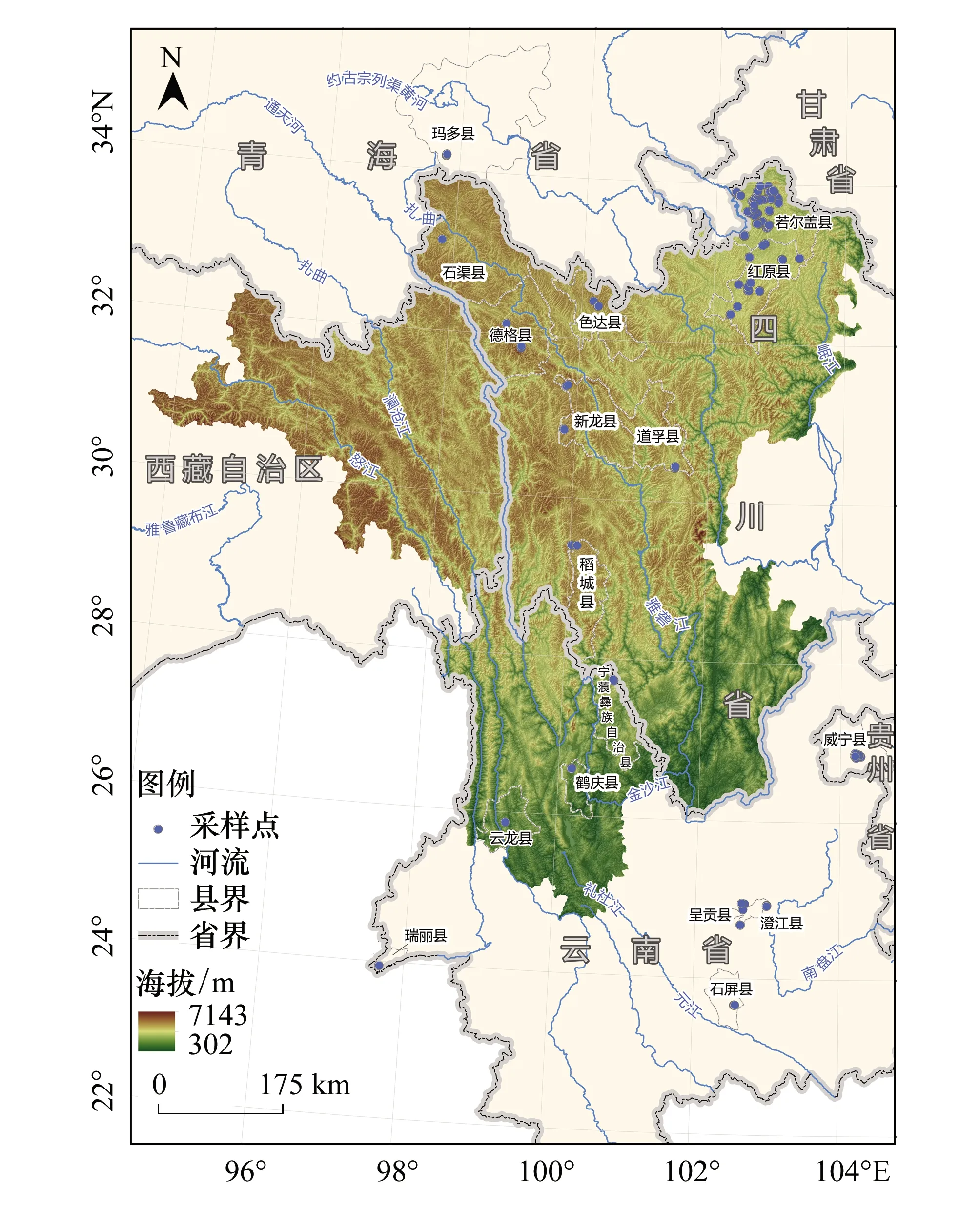

在2014—2017年,于每年的10月(此时横断山区的降水量减少,可最大限度排除降水导致的差异)在横断山区及其周边地区开展草本沼泽湿地水体样品采集,以确保不同年份采集的水样具有可比性。本研究的水样采集范围南北跨度约1169 km,东西跨度约1174 km,海拔800—4600 m,涉及云南省、四川省、贵州省和青海省,共17个县/市(图1)。参考《中国沼泽志》中的记载,在上述区域选择了37块典型草本沼泽湿地采集表层(0—20 cm)的水体样品,根据所调查沼泽的特征,每块沼泽设置3—5个取样点,每个取样点重复取3个水样,野外共采集了384份水样,在采集样品的同时原位测定水深以及表层水体温度。采集的水样放入便携式冰箱低温保存,然后送到实验室用流动分析仪(SEAL Analytical GmbH,AA3,德国)测定总氮、硝氮和氨氮的含量。

图1 横断山区及周边典型沼泽湿地采样点分布

(2)气象数据和社会经济数据收集

通过国家气象信息中心(http://data.cma.cn/)收集湿地斑块所在区域1981—2017年的年均降水量、年均气温数据。横断山区(尤其是高海拔地区)经济发展相对滞后,沼泽湿地分布区的社会经济发展主要以第一产业为支柱,对沼泽湿地利用强度较大的生产门类为畜牧业,因此,通过各省2018年的统计年鉴以及各县/市2017—2018年的国民经济和社会发展统计公报等文献搜集调查区域17个县/市的人口、GDP、第一产业GDP、家畜数量(包括存栏量和出栏量)等数据用以分析沼泽湿地水体氮含量与社会经济发展的关系。

1.2 统计分析

用Origin 9.0绘制沼泽湿地水体中总氮、硝氮和氨氮在纬度、经度和海拔上的三维分布图。在SPSS Statistics 17.0.1中计算自然环境因素(包括年均降水量、地面年均温、水体表层温度和水深)和社会经济发展因素(包括人口、GDP、第一产业产值和家畜数量)与纬度、经度和海拔的Pearson相关系数,以探讨这些环境因素的空间分布规律。在R软件中采用一元回归模型分别分析沼泽湿地水体中总氮、硝氮和氨氮含量与自然环境因素和社会经济发展因素的回归关系。其中,鉴于数据的可获取性,以县为统计单元分析水体中氮含量(同一个县内的多块湿地数据取均值)与社会经济发展因素的回归关系。

2 结果与分析

2.1 横断山区沼泽湿地水体氮含量及其环境因素的空间分布特征

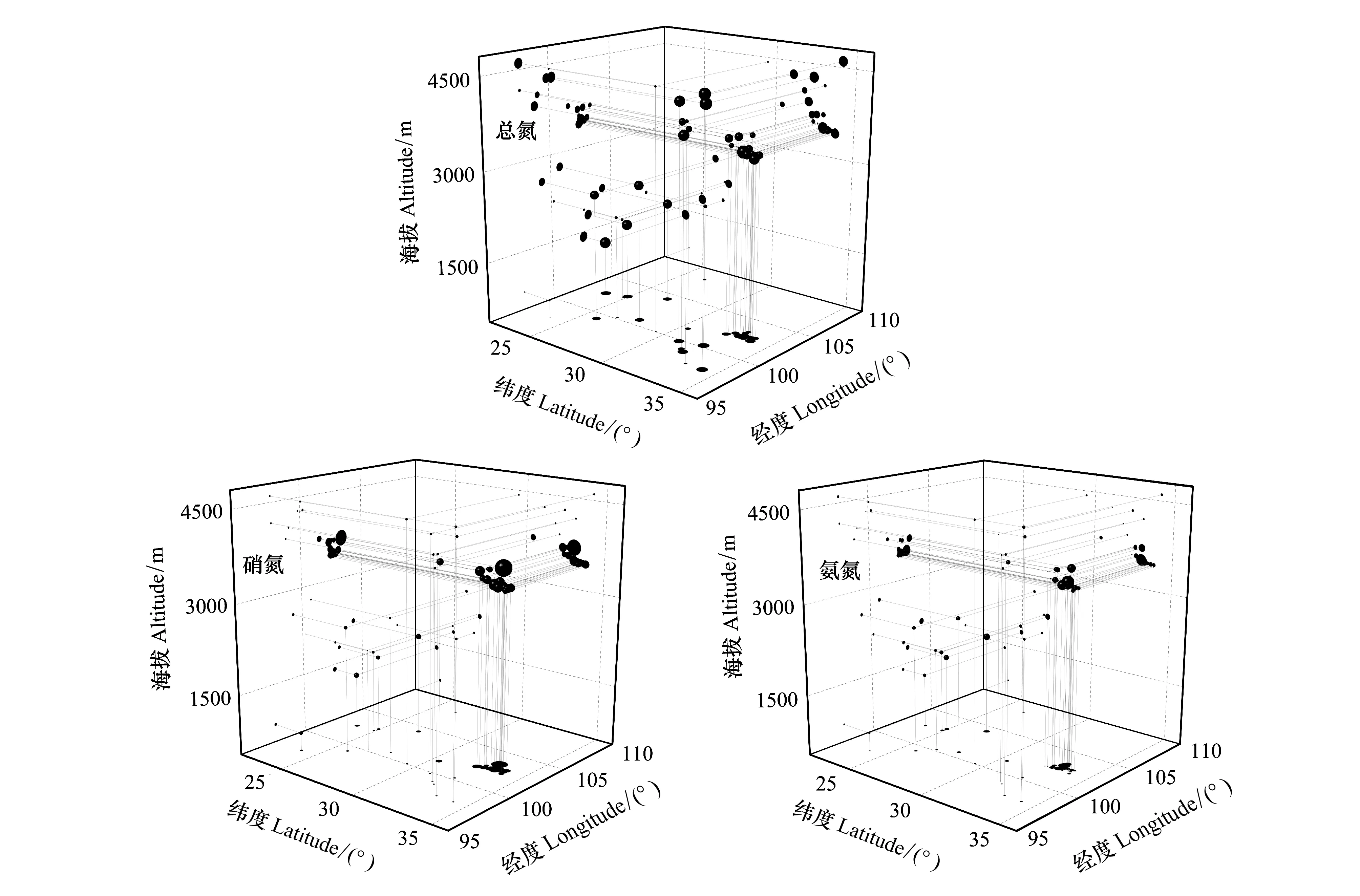

随纬度增加,横断山区沼泽湿地水体中总氮含量整体呈下降趋势,总氮含量最高的沼泽湿地位于调查区域的南端(约北纬27.73°,含量为1.47 mg/L),总氮含量最低的沼泽湿地位于较靠北的区域(约北纬31.85°,含量为0.25 mg/L);随经度增加,水体中总氮含量呈自西向东增加的趋势;随海拔高度增加,水体总氮含量呈下降趋势,其中,在海拔3000 m左右检测到最高的总氮含量(1.47 mg/L),在海拔4000 m左右检测到最低含量(0.25 mg/L)(图2)。

图2 横断山区沼泽湿地水体总氮、硝氮和氨氮的空间分布特征

横断山区沼泽湿地水体中硝氮含量和氨氮含量分别介于0.059—1.035 mg/L和0.032—0.312 mg/L,两者在海拔高度和东—西分布上呈现相似的空间分布特征:硝氮和氨氮含量未随海拔高度发生明显变化;随经度增加,硝氮和氨氮含量逐渐增加。在纬向变化上,硝氮含量随纬度增高而逐渐增加,氨氮含量则无明显变化趋势。硝氮和氨氮含量的空间分布还有一个明显特征:它们在四川省红原县境内的含量最高,该区域海拔介于3500—4000 m,北纬32°—34°,东经102°—104°。进一步统计发现,红原县境内的沼泽湿地水深((0.32±0.02)m)比其他调查区域水深((0.45±0.04)m)低10 cm左右。

特别的,本研究中大部分的采样点位于红原县和若尔盖县境内(共20块沼泽,占总调查数的54.1%),在该范围内,沼泽湿地水体中总氮含量在纬向和经向上没有明显的变化趋势,但其随海拔的升高而显著下降(R2=0.253,P=0.024);硝氮和氨氮含量均未随纬度和海拔发生显著变化,但均随经度的增加而显著升高(硝氮:R2=0.240,P=0.028;氨氮:R2=0.334,P=0.008)。

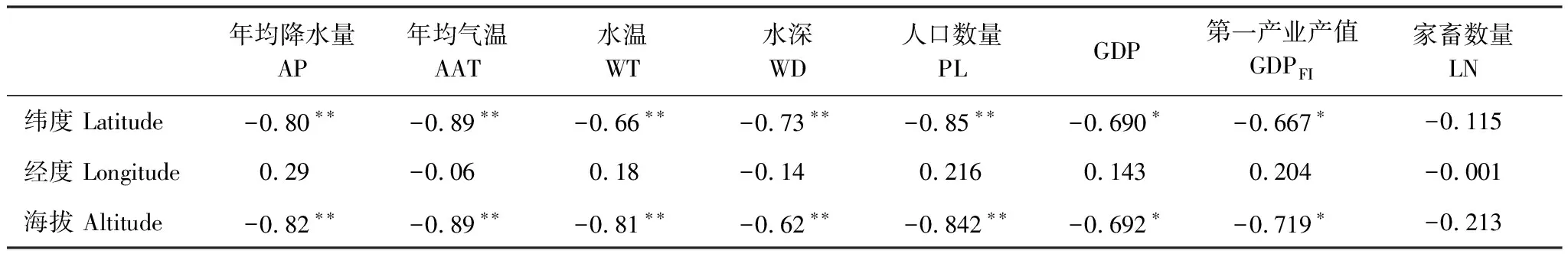

横断山区沼泽湿地分布区的自然环境因素(包括年均降水量、年均气温、水温和水深)以及17个县/市的社会经济发展指标(包括人口数量、GDP、第一产业产值和家畜数量)与纬度和海拔均呈负相关(表1)。大部分社会经济发展因素与经度呈弱正相关关系,即:表现出越靠东社会经济发展水平越高的趋势(表1)。

表1 自然环境因素(n=37)和社会经济发展因素(n=17)与纬度、经度和海拔的关系

2.2 横断山区沼泽湿地水体氮含量与自然环境的关系

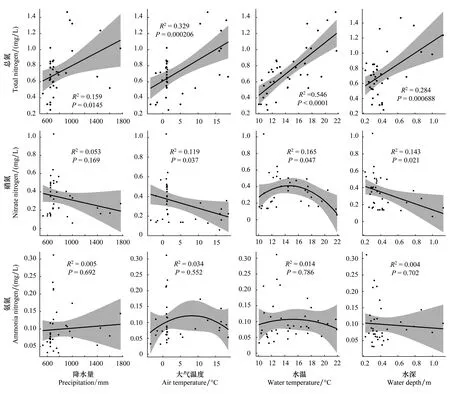

横断山区沼泽湿地水体中总氮含量与自然环境因素均呈显著的线性回归关系,即总氮含量随年均降水量、年均大气温度、水温和水深的增加而显著升高(图3)。硝氮含量与年均降水量无显著回归关系,其随年均大气温度和水深增加而显著下降,其随水温增加呈显著的单峰变化。氨氮含量与上述自然环境因素均无显著回归关系。以全部384个水样进行统计,硝氮、氨氮与总氮含量均呈显著正相关,相关系数分别为0.46和0.39。

图3 横断山区沼泽湿地水体总氮、硝氮和氨氮含量与降水量、大气温度、水温和水深的关系

2.3 横断山区沼泽湿地水体氮含量与社会经济发展的关系

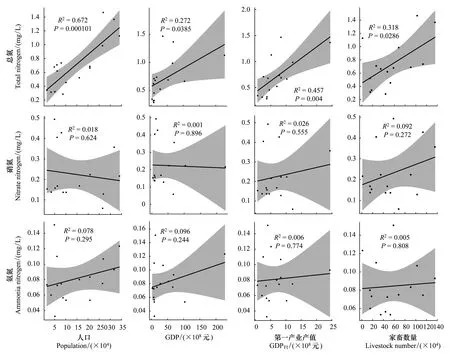

横断山区沼泽湿地水体总氮含量与社会经济发展因素均呈显著的正相关关系,即总氮含量随人口数量、GDP、第一产业产值和家畜数量的增加而显著升高(图4)。硝氮和氨氮含量与社会经济发展因素没有显著相关性。

图4 横断山区沼泽湿地水体总氮、硝氮和氨氮含量与人口数量、GDP、第一产业产值和家畜数量的关系

3 讨论

水体中营养元素的来源主要包括三个方面:土壤养分矿化、植物残体分解和外源输入[18-19]。温度是控制湿地生态系统中土壤养分矿化、植物残体分解等养分循环过程的重要因素,一定范围的温度升高可增加这些养分循环过程的速率[20-22]。自然状态下,地表温度随纬度和海拔增加而下降,有明显的纬向地带性和垂直地带性。本研究发现,横断山区草本沼泽湿地水体中总氮含量随纬度和海拔的增加而降低,进一步的分析发现总氮含量与温度(尤其是水温)有很强的正相关性。这说明横断山区草本沼泽湿地水体中总氮含量分布具有纬向地带性和垂直地带性特征,温度可能是控制这种分布规律的主要因素。本研究还发现,横断山区草本沼泽湿地水体中总氮含量自西向东呈增加的趋势,这种变化趋势可能与社会经济活动密切相关。因为自西向东,该区域内的人口数量和社会经济发展水平也逐渐增高,回归分析也发现沼泽湿地水体中总氮含量与所有社会经济发展指标(尤其是人口数量)均存在显著的正向回归关系。

本研究发现横断山区草本沼泽湿地中硝氮和氨氮含量的空间分布规律与总氮含量不尽相同。硝氮和氨氮含量的纬向和垂直地带性不明显,它们在若尔盖高原红原县沼泽湿地水体中含量最高。该现象可能由沼泽湿地退化(主要是水位下降)导致。遥感监测发现,自2000年以来四川若尔盖高原草本沼泽面积不断缩减,沼泽逐渐转变为草地[23-24],造成若尔盖草本沼泽湿地退化的主要原因是人工开渠排水导致的水位下降[25]。局域尺度的研究表明,如果沼泽淹水条件变差,表层土壤中氧化酶等土壤胞外酶活性会显著增加[26],这可导致沼泽湿地中的土壤氮矿化速率增加、释放出大量的无机氮[27-28],从而引起水体中硝氮和氨氮含量升高。本研究发现红原县境内沼泽湿地的淹水条件(水深)较其他区域的沼泽湿地差(水深低约10 cm),这可能为沼泽湿地中泥炭的分解创造了氧化条件、导致水体中硝氮含量与水深呈显著负相关的现象。此外,若尔盖高原上的研究表明,沼泽湿地植物多样性随沼泽水位下降呈增加趋势[29],植物种间关系发生变化[30],物种组成变化也可能会对沼泽湿地水体中硝氮和氨氮的含量造成影响。此外,水温变化对有机氮矿化过程有显著影响[31],本研究发现横断山区沼泽湿地的水温和硝氮含量呈二次函数关系,根据该关系,当水温介于14—16℃时,硝氮含量最高,当水温高于或低于该范围时,硝氮含量均下降。导致该现象的原因可能是:当温度过低时,横断山区草本沼泽湿地中参与土壤氮矿化的微生物活性受到抑制;随着表层水温升高,表层水体的溶解氧降低,同时,由于表层温度高水体会出现热分层现象,导致底层水体中的溶解氧减少[32],这些过程使得沼泽湿地土壤中参与反硝化过程的酶活性(如亚硝酸还原酶、硝酸还原酶等)增强[33],进而导致水体中的硝氮含量降低。

本研究中硝氮和氨氮含量与社会经济发展指标之间没有显著的统计相关性,但横断山区湿地水体的硝氮和氨氮含量、社会经济发展指标(包括人口、GDP、第一产业产值)均自西向东呈增加趋势。已有研究表明人口集中分布区产生的生产、生活污水也可导致湿地水体中硝氮和氨氮含量增加[34]。因此,社会经济因素对横断山区草本沼泽湿地水体中硝氮和氨氮含量可能还是有一定影响。后续研究需获取更细致的数据分析社会经济因素对横断山区草本沼泽湿地水体硝氮和氨氮含量造成影响的方式和程度。

4 结论

本研究明晰了横断山区草本沼泽湿地水体中氮素(总氮、硝氮和氨氮)在经度、纬度和海拔上的分布特征,并通过自然环境因子和社会经济发展指标分析了氮素分布特征的控制因素。主要得出以下结论:(1)横断山区草本沼泽湿地水体中总氮含量的分布具有明显的纬度地带性(总氮含量随纬度增加而下降)和垂直地带性(总氮含量随海拔增加而下降),同时受社会经济活动因素的控制(总氮含量与经济活动因素显著正相关)。其中,水温和人口数量是影响总氮含量最主要的自然因素和社会经济因素。(2)横断山区草本沼泽湿地水体中硝氮含量未随海拔发生显著变化,但随着经度和纬度增加,硝氮含量逐渐增加,水温和水深是影响其分布的主要因素。(3)横断山区草本沼泽湿地水体中氨氮含量不随海拔和纬度发生显著变化,但随经度增加,氨氮含量逐渐增加,但气温、降水、水温、水深、人口数量、GDP、家畜数量等因素与氨氮含量的关系不密切。