天水市乡村地名文化景观分析

张芳芳

(陇南师范高等专科学校 初等教育学院,甘肃 成县 742500)

地名丰富的历史、地理、语言、经济、民族、社会等科学内涵,承载着一定的文化形态,记录着社会的发展历程、民族的交流融合进程、人类环境的发展变化等。地名的起源与发展受人文或自然环境的影响,当前各地区城市化进程加快,使得一批具有自然、文化特征的乡村地名迅速消失。2016年12月,民政部提出《进一步加强地名文化遗产保护工作的通知》,《通知》高度重视地名文化遗产保护工作,要求各级地名工作主管部门对地名文化遗产资源进行深入调查,制定实施地名文化遗产保护规划,建立地名文化遗产名录制度,加强地名文化遗产传承与管理,深化地名文化遗产的研究、利用和推广,建立并完善地名文化遗产保护工作机制。2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,《意见》对传承发展中华优秀传统文化的重要意义和总体要求、基本原则、主要内容和重点任务、组织实施和保障措施等做出了明确规范,其中重点提出要“推进地名文化遗产保护”工作,这是我国第一次以党中央文件形式对传承发展中华优秀传统文化进行全面部署,也是第一次在党中央的文件中明确部署地名文化工作。国家级历史文化名城天水市有着7800余年的发展历史,文化底蕴深厚、历史遗存众多,地名的历史文化价值丰富且极具研究意义。随着城镇化的大力推进,乡村衰落现象普遍,一批乡村“老地名”正在急速消亡,保护地名文化遗产,弘扬天水文化,展示城市风采,已刻不容缓。

国内外对地名的研究起始于19世纪末,最初单一的地名溯源以考证和分析地名含义为研究重点,如As Egli(Switzerland的《地名学》(1872年)、Blaiki(United States)的《地名由来词典》(1905年)。1926年A.Dau-zat在《地名的起源与发展》一书中从文化地理学的视角探究地名的起源,提出地名的产生与该地区的历史、文化、军事、民族相联系,这打破了传统单一的地名解释研究,从自然、文化、社会环境等多方面对地名的成因进行了系统的分析。[1]2近年结合西方地理学中文化景观学派研究理论,运用现代地理学3S技术和定量研究手段解释地名文化景观已成为地名文化研究新的方向。[2]134国外学者Stephen C.Jett于1997年分析了美国亚利桑那州地区地名与环境和人们的生活观念的相互关系;[3]481-493Karl Inge Sandred研究了社区地名的变化,探索社区地名和社会要素的变化情况。[4]480-503Gian Franco Capra等人运用GIS技术,通过地名分布分析建立数据库,揭示地名与自然景观、人文景观的关系。利用GIS技术和空间方法,国内学者王彬等对广东地名语言文化层的内涵进行了多角度诠释;[5]39-44王洪波等利用空间平滑法,从可视化与量化角度剖析保定地名文化景观;[6]99-105孙百生等人用空间平滑分析法,对承德乡村地名文化景观空间分布特征进行了分析。[7]244-251

目前基于GIS的地名文化景观分析主要集中在大尺度区域,小尺度区域研究较少。从小区域视角利用GIS技术中的核密度估计法,深入分析天水市地名文化景观空间分布格局特征、归纳分布规律,探讨其丰富的文化内涵与地理信息,为挖掘和弘扬区域特色文化,保护天水市乡村地名文化景观,维护集体记忆空间的完整性提供一定的科学依据。

一、研究区范围及其概况

以天水市整个行政区为研究范围。天水市位于甘肃东南部,区域范围为 104°35′E~106°44′E、34°05′N~35°10′N,面积14325Km2。天水市地势西北高,东南低,海拔在1000~2100m之间,平均海拔高度1100m,属温带季风气候,横跨长江、黄河两大流域。天水市是中华民族和华夏文明的重要发祥地之一,古称秦州,已有2600多年的建城史,是古代商贸之路上的“丝路明珠”,1994年被国务院定为中国历史文化名城。

二、数据来源

以天水市乡村地名作为研究对象,数据来源于中国地名网、天水市行政区划网(www.xzqh.org)、百度地图、Google Earth等互联网开放资源,取得天水市村庄、社区地名共计1999个,剔除文化内涵薄弱或判断困难的社区、居委会及村庄等地名,剩余有效地名1841个。以贾文毓等人编写的《中国地名辞海》为首要分类依据,通过《天水市志》、[8]61-62《秦安县志》、[9]76-77《北道区志》、[10]78-79《甘谷县志》、[11]56-57《张家川回族自治县志》、[12]71-73《武山县志》、[13]59-60《清水县志》、[14]68-69《秦城区志》[15]75-76等地方史料和实地考察收集地名来源、起源时间等属性数据。其中,空间矢量数据包括天水市行政区划图、地形图数据来自于国家基础地理信息数据库。

三、研究方法

首先采用文献分析法查询区域内社区、乡村地名及地理位置等属性数据,并导入Excel表中,构建天水市地名数据库;其次,通过统计分类法,根据天水市地方史料等资源,探究其起源类型及地理要素,将地名主要分为自然景观类和人文景观类两大类,将按属性分类后的天水市乡村地名导入地名数据库中;第三,将表中数据导入ArcGis中,对产生偏移的坐标数据进行一定程度的修正,通过矢量天水行政区划图建立地理信息系统数据库,采用核密度估计法,绘制各类乡村地名核密度分布图;第四,总结并归纳乡村地名文化景观的空间分布特征及其规律。

核密度估计法(Kernel Density Estimation,KDE)常被应用于面状数据和点状数据的空间集聚分析中,它是一种对面或点的集聚程度进行估计的空间分析方法,反映空间面数据或点数据的集中效应,一般用来识别热点区域。[16]10-11此方法中的“热点”主要是指与周围对象相比,大量物体集聚或具有强聚集效应的一种现象,即该对象在研究区域中具有较大的密度。

计算方法一般定义为:从分布密度函数f中抽取独立样本:x 1,x2,x3…,xn。在x处的值f计算公式如下:

式中h为带宽,x-xi为x到样本xi的距离,为核函数,n为样本数目。

此方法具体计算步骤为:确定KDE中圆的固定半径,统计该区域内的研究对象数量;实验分析输出适宜栅格尺寸;计算每个研究对象对栅格的贡献值;累加所有贡献值,得出区域内所有栅格的密度值;输出密度值。

四、天水市乡村地名景观分类统计

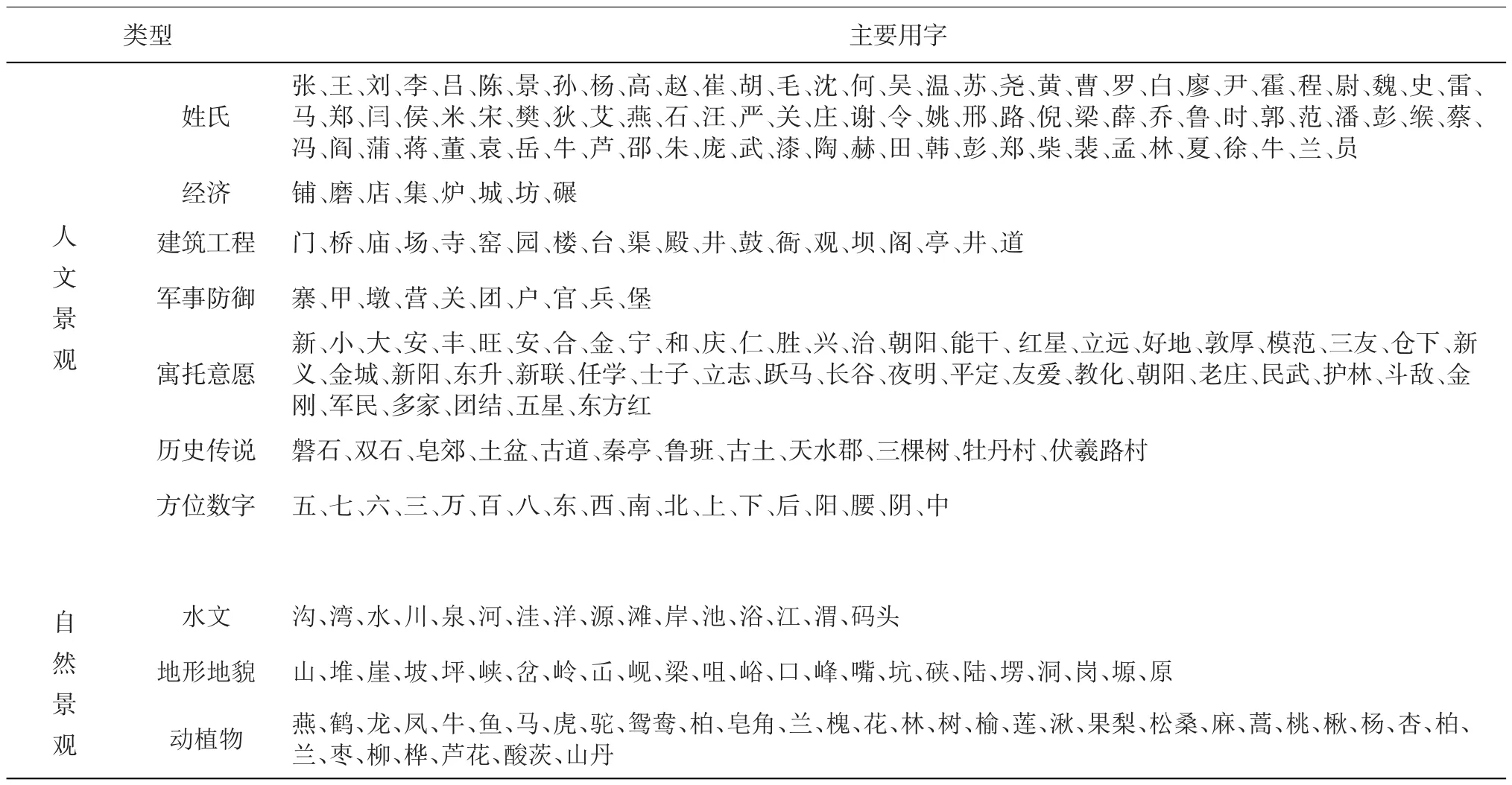

(一)天水市乡村地名用词分类

搜集整理天水市乡村1841处有效地名,按照地名起源及特征,可分为自然景观类与人文景观类;其中,自然景观类包含水文类、地形地貌类、动植物类3类;人文景观类包含姓氏类、经济类、建筑工程类等7类(见表1)。

(二)天水市人文景观类乡村地名统计

在搜集到的1841处地名中,人文景观类地名共777处。其中姓氏类地名数量最多,共324处,占地名总数的17.6%,占人文景观类地名总数的41.7%,包含王、张、李、刘、马、陈等94个姓氏。其中“王”姓乡村数目最多,有40处;其次“张、刘、李”姓乡村数目各有18、16、16处。建筑工程类聚落地名共126处,占人文景观类地名总数的16.2%,以“窖、门、庙、寺”等字最为常见,各有22、18、15、15处。军事防御类地名共102处,占人文景观类地名总数的13.1%,以“堡”字命名最多,有40处。寓托意愿类地名共90处,包含“新、能干、敦厚、合、安”等50项,其中“新”字最多,有7处。方位数字类地名共63处,“西、南”运用最为普遍,各自含有12、9处。经济活动类地名共60处,以“铺、磨”等最为常见,各有14处。历史传说类地名共12处,包括12项,蕴含“伏羲、秦亭、皂郊”等历史典故。

表1 天水市乡村地名用词分类表

(三)天水市自然景观类乡村地名统计

自然景观类地名共1064处。其中水文类地名数量最多,有515处,占地名总数的28%,占自然景观类地名总数的48.4%,在这515处水文类地名中,尤以“湾、沟、川”等字最为常见,依次有162、136、72处,分别占此类地名总数的31.5%、26.4%、14.0%。地形地貌类地名共467处,占地名总数的25.4%,占自然景观类地名总数的43.9%,其中以“山、坪”两字最为常见,“山”字有152处,占地形地貌类地名总数的32.5%;“坪”字有108处,占地形地貌类地名总数的23.1%。动植物类地名共82处,占自然景观类地名数量的7.7%。植物类地名共64处,“林、槐”等字最为常见,各有7处、5处;动物类地名共18处,“龙”字最为常见,有5处。

五、乡村地名景观空间分布特征及成因

(一)人文景观类乡村地名的空间分布特征及成因

人文景观类地名命名深受政治、经济、社会、文化、民族、宗教等因素影响。

1.姓氏类。此类乡村地名数量最多,分布最广,其中,高密度区集中于中部地区,北部多较高密度区和中等密度区,核密度低的东南部地区地名分布稀疏。因此,姓氏类地名核密度分布与地形特征相耦合,中部和北部为适宜农耕的河谷或洪积扇地区,有利于空间集聚;而南部和东部山区因地势较高,不适宜农耕,且不利于依托农业发展的自然村落形成,因此未形成姓氏类乡村分布密集区。

2.军事防御类。此类乡村地名主要分为两类,一类是依托地形等自然条件形成墩、关等军事关口要塞,受军事关口要塞的影响,形成乡村聚落,分布集中在天水南部,如位于秦州区藉河上游的关子关,是陇西、通渭经甘谷向西南通向西和、礼县的交通要塞,在此基础上形成关子村;另一类是受人文社会影响而安营扎寨并逐渐发展为乡村,多分布在天水北部,如“五营村”的名称来源于清代同治年间,适逢西北回民起义,清18大营驻于清水河谷,其中,驻扎在邵店的第五营剿抚兼施,瓦解起义军最为得力,人们为了纪念“五营”,故至今保留“五营村”的名称。[9]76

3.建筑工程类。类似于经济类地名分布特征,建筑工程类地名受人文社会影响,分布皆集中于北部和西南部。作为丝绸之路的必经之地,天水市自古商贸发达,形成大城、铁炉等知名商业乡村聚落,如铁炉村,清朝同治年间曾在含有铁矿石的铁山安炉炼铁,故名铁炉村。在经济繁荣的影响下,建筑工程日益增多,形成炳灵寺村、龙王庙村等一批依托寺、庙、园等建筑工程类命名的乡村聚落。

4.寓托意愿类。此类地名核密度分布表现出分散性,命名既包含“安、仁、和、丰、团结”等中华传统意愿,也包含“五星、红星、东方红”等一批具有时代特色的寓托类地名。

5.历史传说类。此类地名分布较少,但涵盖了伏羲文化、三国文化、秦文化等一批具有天水特色的历史典故,如伏羲村、街亭村、秦亭村等。

6.数字方位类。在数字方位类地名中,数字类地名较少,以普通常见的个位数字为主,如百家村、八院村等;方位类地名多参照当地特殊的地形地貌来表征指向性。如下山村、南阳村等。

(二)自然景观类乡村地名空间分布特征及成因

天水市自然景观类乡村地名主要分布在西北部、北部和中部地区,这是由天水市自然地理特征所决定的。天水市南部和东部以山地地貌为主,地名分布表现出稀疏性的特征,核密度分布为低密度区。北部黄土丘陵地貌广布,占全市总面积的34.8%.[3]481-493广阔的黄土丘陵为人口的聚集和水源的发育提供了良好的条件,地形地貌类和水文类地名分布于高密度区的特征显著。位于渭河河谷的中部小部分地区河谷地貌发育明显,以渭河为起源命名的乡村多集中于此。

动植物类地名多分布在中部地区和西部地区。植物类地名分为两类,一类是以梨、槐、杏、桃等林果业命名;一类是以兰、山丹、莲等花卉类命名;动物类地名既包含牛、马、虎等走兽,也包含燕、凤、鹤等飞禽。

六、天水市地名文化景观特征

地名的产生,具有一定的原因和依据,既能反映当地的自然地理特征,又蕴含着丰富的历史文化内涵。天水市乡村地名文化景观的形成,受民族兴衰、社会变迁、经济与军事活动、地形地貌、水文等社会或自然因素的影响,具有鲜明特色。

(一)区域自然景观的记录者

地理环境的地域差异性决定地名文化景观具有地域性。天水市集中于北部和中部的“梁”、“峁”、“坡”、“沟”、“崖壁”等乡村地名,反映出北部和中部的黄土丘陵地貌;南部的山、岭反映出西秦岭的山地地貌;中部密集的沟、湾、川等地名分类,与天水市横跨长江、黄河流域的水文特征相匹配;分布在农耕区的以“马”“牛”等命名的乡村地名,反映出该地土壤肥沃,适宜耕种;以“狼”、“虎”等野生动物命名的乡村,反映出该地具有良好的未遭到人类破坏的森林生态环境,存在着大型食肉动物。

(二)区域政治、经济和历史文化的传承者

天水市山环水绕,土壤肥沃,成为早期文明发展的最佳区域。伏羲诞生地-古成纪中心就在渭水上游的天水市境内[8]61-62,秦安一带至今遗留着以伏羲女娲事迹命名的乡村,如伏羲村、娲皇村、龙泉村、凤尾村等。位处古丝绸之路的繁华重镇天水市,作为对外贸易的重要口岸,在唐宋时期经济繁荣,明清时期成为陇上商贸繁华集镇,相延不衰。受经济文化影响形成的乡村地名,皆表现出一定的传承性与持久性,是建立在地方水土文化上的集体记忆空间,地名作为凸显地域特色的窗口,将对区域经济文化传承与保护方面产生深远影响。

(三)区域军事文化的见证者

天水市地处陕、甘、川交汇之地,自古以来为兵家必争之战略要地,历代均有重兵驻守,战争频繁。[8]61-62

北宋时期在秦州及周围兴建堡寨。清末城乡大规模修筑堡寨,至光绪十五年(1889),秦州周围有堡寨370个[9]77。在这种特殊的军事环境下,周围形成了众多军事色彩鲜明的乡村地名,如关子村、寨子村、堡子村、五营村等,展现出丰富的军事文化内涵。

(四)区域自然改造的推动者

天水境内自明清时期因伐木毁林、开荒种田等人类活动的深刻影响,林草资源破坏严重,生态环境日趋恶化。民国时期仅少部分地区残存少量次生林和草场,其余区域均为裸露黄土,植被覆盖度下降,加之境内水系复杂且降水集中,多暴雨冰雹,易造成冲堤溢槽,形成灾害。为解除水患,修筑了大量水利和堤防设施,形成了不少以地方水利设施命名的乡村地名,如马家坝、钱家坝、桑渠、董渠等。

七、结语

地名的形成与发展是区域自然地理与人文地理环境长期演变的结果,是区域文化传承与发展的见证。在传统文化急速消亡的今天,应当注重协调地名文化与区域发展的关系,保护地名景观,维护集体记忆空间的完整性。通过对天水市1841个乡村地名的GIS技术的核密度分析,表明人文景观类乡村地名的命名深受政治、经济、文化、社会、民族、宗教等因素的影响,分布较为复杂;自然景观类乡村地名主要分布在研究区西北部、北部和中部地区,记录着区域自然环境特征。这也客观反映了在特殊的自然和文化条件下,衍生的天水市乡村特有的地名景观特征,不仅展现天水市丰厚的文化底蕴,也为当地的经济与文化旅游的发展及地名文化的保护提供一定的支撑。