中国传统文化“四象”理论在中医针灸中的应用

刘磊 胡玲 蔡荣林 吴子建 陶良青 曹承伟 吴立斌 王敏君

摘要 “四象”一词最早见于《周易》,四象理论是中国古典哲学体系之一,基于阴阳二元论的演化,广泛运用于阐释宇宙现象、自然规律、社会发展、生命活动等诸多领域。现基于四象理论的内涵和发展,结合文献和醫疗实践,探讨四象理论在中医理论构架、体质辨识及针灸临床中的应用,旨在为传承中国传统文化,拓展针灸理论和应用提供新的思路。

关键词 中医;四象;体质;针灸;文化;阴阳;脏腑;五行

Abstract The term sasang was first found in the Book of Changes.The theory of sasang is one of the classical philosophical systems in China.Based on the evolution of the dualism of Yin-Yang,it is widely used in explaining cosmic phenomena,natural laws,social development,life activities and many other fields.Based on the connotation and development of the sasang theory,combined with literature and medical practice,this paper explores the application of the sasang theory in the theoretical framework of traditional Chinese medicine,physical identification and clinical acupuncture and moxibustion in clinics.The aim is to provide new ideas for inheriting Chinese traditional culture and expanding the theory and application of acupuncture and moxibustion.

Keywords Traditional Chinese medicine; Sasang; Constitution; Acupuncture and moxibustion; Culture; Yin-yang; Viscera; Five elements

中图分类号:R245文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2020.19.015

四象理论是中国古典哲学思想之一,古人通过对自然现象的观察和思考,经过抽象化演绎,成为阐述宇宙万物属性和自然规律的理论体系,并被引入中医基础理论体系。在中医理论中,“天人相应”的整体观是重要的指导思想[1],基于中医“天人相应”的四象理论被用于说明人体生命现象和自然规律之间的联系[2]。本文基于四象理论的内涵,结合医疗实践,探讨四象理论在中医针灸理论及临床中的应用。

1 四象理论的内涵

《周易·系辞》最早记载了“四象”一词:“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”[3]。具体来说就是,太极作为宇宙间初始能量分化出阴、阳2种属性,阴、阳的运动变化而进一步衍生为四象(少阳、太阳、少阴、太阴)。在中国传统文化中,“象”是人们对客观事物的观察而比拟和推演出的内涵与规律及具有相关性的事物的一种思维方式[4]。这种思维又称为“象思维”,就是运用“取象比类”的手段来分析事物和认识世界[5]。在四象理论中,四象主要指少阳、太阳、少阴、太阴4种阴阳属性和青龙、朱雀、白虎、玄武4种图腾神物以及木、火、金、水4种物质要素等,并以此推演出的宇宙万物诸多事物和现象的特征属性分类。

四象理论是古人根据天文观察和抽象总结出的哲学概念,并通过“取象比类”法将四象理论运用于阐述宇宙现象、自然规律、社会发展和生命活动等诸多领域。本质上,四象理论基于阴阳理论而衍生发展的,就是阴阳的二次分类,是对阴阳理论的补充和细化。万物可分阴阳则能分四象,且万物发展变化还具有自少阳而后有太阳,自少阴而后有太阴的规律[6]。

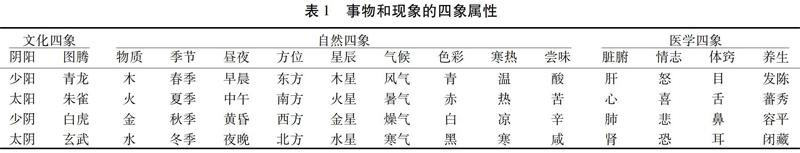

四象的特点和规律离不开阴阳的基本原理,正如《四圣心源·阴阳变化》所言:“四象即阴阳之升降……分而名之,则曰四象,合而言之,不过阴阳”。首先,根据阴阳对立统一和阴阳运动转化的原理,阴阳代表事物发展的正反两面,属于事物的定性特征,阴阳的转化是质变,四象是阴阳的定量特征,是阴阳转化的量变,阴阳是结果,四象是过程。四象中的少阳和太阳、少阴和太阴分别代表阳性和阴性的初期量少与盛期量多阶段。如四象在季节更替中代表少阳为春、太阳为夏、少阴为秋、太阴为冬;在寒热变化中为少阳温、太阳热、少阴凉、太阴寒;其次,四象是阴阳的衍生,除了代表阴阳转化运动的量变过程特征外,还依附于阴阳的基本属性,同时具有对真实世界中复杂交叉体系的事物和现象的属性进行定性区分的特征。这也是阴阳交感互藏、互根互用、对立统一的规律的体现。如在古典的物质要素区分中,四象可以用来定性四类基本物质要素的属性,《四圣心源·阴阳变化》载:“水、火、金、木,是名四象”。即木为少阳、火为太阳、金为少阴、水为太阴,这与五行理论存在一定相关性,因而“四象”又称为“四行”。在方位属性中,四象分别代表少阳为东、太阳为南、少阴为西、太阴为北4个方向。根据四象的内涵阐释,四象理论可以作为一个基于阴阳学的独立体系用于分析多领域的事物发展和现象规律,如文化四象、自然四象、医学四象等。见表1。

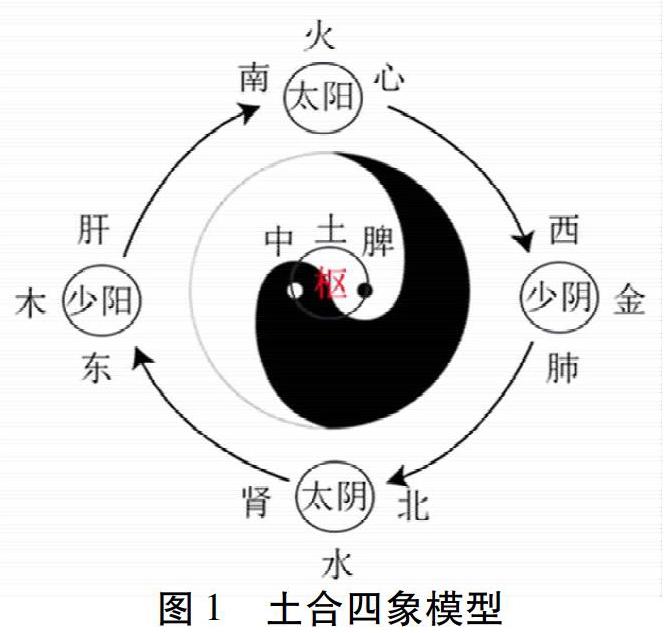

此外,如《周易·系辞》所言,四象还是承接两仪和八卦之间的枢纽,八卦是在四象学说的基础上进一步演变出的新理论体系。同样,五行理论的形成也被认为与四象存在着不可分割的联系,黄元御所著《四圣心源·阴阳变化》指出:“水、火、金、木,是名四象;四象轮旋……土合四象,是谓五行也”。认为木、火、金、水四象是进行着轮转运动的,而运转的中央枢轴是为土,即“土合四象”,从而由四象化为五行[7-8]。见图1。

2 中医四象是“天人相应”的同构性理论的运用

中医学是在古中国“天人相应”哲学思想下建立和发展的,它将人们认识宇宙自然的思维模式引入到人体生命活动中,并结合长期的实践经验而形成特色医学体系[9-10]。中医对生命活动规律和疾病的发生、转归、诊治等相关理念形成之初便对四象理论进行了运用和发挥,从“人生有形,不离阴阳”的思维观点出发,将四象元素融入临床辨证治疗、预防保健和生命现象的阐释。

中国古典哲学认为宇宙万物演化是有统一规律的,相对独立的物质单元,无论何种物质形态或属性,都遵循统一的规律模型进行演化,中医理论即是以这种宇宙同构律为基础构建的[11-12]。中医学强调的“天人相应”思想,便是宇宙同构性理论的体现,认为人体生命活动规律与自然界的基本原理是相统一的。人体生命系统虽然具有自身相对独立特征的运行规律,这使得人类的生理病理有别于其他物种的生命形式,但同时,人体生命系统亦是宇宙生命体系的一个子集,其基本的生命活动形式必然符合自然界的基本法则。换句话说,就是宏观同构性和微观特异性的统一,其个体的生命形式具有多样性,但整体的生命系统具有统一性。中医四象是基于“天人相应”思想下的人体微观生命系统与宇宙自然的宏观生命系统之间的同构性规律的运用。现代系统论认为一切事物在结构或形式上都有一致性或相似性,且不论各系统的基本单元的性质及关系的如何,都具有适用于各种不同系统的通用性规律[13-14]。中医学从整体宏观的角度分析,认为人属于自然,天人相应的根本在于天人两者具有共同的物质基础,所以人体的生命变化过程与自然界的基本原理是相统一的[15-16]。如《素问·宝命全形论》说:“夫人生于地,悬命于天;天地合气,命之曰人”。

四象理论在运用于中医的过程中,采用“取象比类”的思维,基于宇宙同构规律,将自然界的阴阳二气的运动、四时变化、时空方位等现象类比到人体的组成结构和功能活动中,用于描述生命活动规律和指导疾病防治、调养。中医四象提供了一个新的视角来认识人体生命活动与自然规律的联系、创造了一个相对简便的医学模型用于中医临床,对中医学理论的丰富与完善起到了重要作用。

3 四象理论是中医体质模型的核心内涵

《灵枢·寿夭刚柔》说:“人之生也,有刚有柔,有弱有强,有短有长,有阴有阳”。前面我们提到,人体的形态结构和生命现象存在统一性,也具有特异性,而其特异性就是生命个体的体质特征。体质是人体形态结构、生理功能、病理特征等综合体现,且具有整体性、自稳性和运动性[17-18]。

中医四象理论根据阴阳再分原则,把人体的生理病理表现多个方面归化为四象属性,从而形成中医的四象体质模型。四象體质模型可用于指导中医的临床诊治和养生保健,并且把纷繁复杂的生命现象和病证特点进行保真性简化,更易为人们所理解和运用。《灵枢·通天》载:“盖有太阴之人,少阴之人,太阳之人,少阳之人,阴阳和平之人。凡五人者,其态不同,其筋骨气血各不等”。这里根据阴阳的多少将体质分为四象体质及平和体质五类,即中医“五态人”。中医五态人体系是以阴阳平和理想状态为参照,将4种阴阳偏颇的体质状态归为四象体质模型[19]。关于这个问题,明末清初医家张志聪在《灵枢经集注》中指出,阴阳和平之人对应“始生之两仪”,太阴、少阴、太阳、少阳4种体质则是“所生之四象”,认为中医五态人是两仪和四象的综合。后世朝鲜医家李济马所著《东医寿世保元》中提出的“四象人”体质分型学说,其理论根源受到中医“五态人”体质观念很大的影响[20-21]。

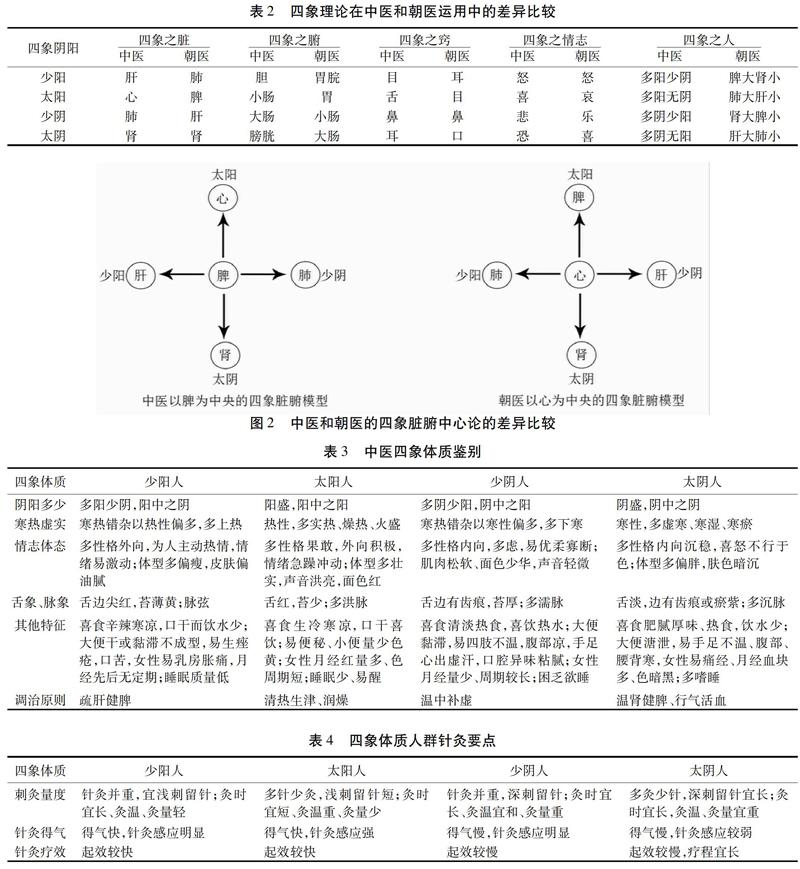

目前对四象体质的研究多以朝鲜李氏的“四象医学”为出发点,虽然中医和朝医均把四象体质的特征从形态结构、脏腑功能、情志性格等方面进行了区分,但是二者出发点和侧重点有很大的不同[22-23]。首先,二者对四象与脏腑之间对应关系的认识存在差异。朝医以心为中心,提出心统四象的脏腑关系,中医则以脾为中心,形成土枢四象的脏腑关系模式,且二者的四脏和四象的对应顺序亦不同。《东医寿世保元·四端论》说:“五脏之心,中央之太极也;五脏之肺脾肝肾,四维之四象也”。朝医的心统四象的脏腑关系模式和中医藏象有本质的不同[24]。此外,《东医寿世保元》中以脏腑大小划分体质四象,中医则基于阴阳之多少来判定体质的四象属性。《东医寿世保元·四端论》载:“肺大而肝小者,名曰太阳人;肝大肺小者,名曰太阴人;脾大而肾小者,名曰少阳人;肾大而脾小者,名曰少阴人”。而《灵枢·通天》曰:“太阴之人,多阴而无阳……少阴之人,多阴少阳……太阳之人,多阳而少(《针灸甲乙经》作“无”)阴……少阳之人,多阳少阴……”有研究认为,中医体质四象与朝医体系中的四象体质有着本质上的不同,前者是以阴阳和平之人为核心的体质四象,而后者缺少这一核心[25]。

在中医四象体质模型中,根据阴阳多少来判定体质的四象归属,并进一步在形体内外、性格情志等各个方面表现出相应的特征。有调查认为[26],中医四象体质中,太阳人多阳热、偏风的特征,少有阳虚、气虚、气滞征象;少阳人多阳热兼平和,少有气滞的特征;少阴人多偏风质;太阴人多为阴寒、阳虚、气滞、血瘀的征象表现。结合文献描述和临床实践,总体上可以认为,少阴、太阴之人,阴多阳少,偏寒性;少阳、太阳之人,阳多阴少,偏热性;并且在舌象、脉象、情志体态等方面各自表现出相应的特征。见表3。

4 四象理论指导针灸临床

在针灸临床中,四象体质模型可用于指导针灸刺激量的控制和刺灸手法的选择,并对针灸得气强弱和疗效预期作出预判,形成了中医体质针灸理念。《灵枢·通天》曰:“太阴之人……不之疾泻,不能移之;少阴之人……必审调之,其血易脱,其气易败也;太阳之人……必谨调之,无脱其阴,而泻其阳;少阳之人……独泻其络脉,则强气脱而疾,中气不足,病不起也”。这里认为阳性体质针灸时刺激量宜小,阴性体质刺激量宜大,强调了根据体质来决定针灸的刺激量,对现代针灸的量效疗程实施有参考指导作用。《灵枢·行针》中则指出了四象体质人群在针刺时的得气快慢和针刺后机体反应的差异,如“重阳之人……故神动而气先行;重阳之人而神不先行者……此人颇有阴者也;针已出而气独行者……其阴气多而阳气少;数刺乃知……此人之多阴而少阳”。研究认为,《灵枢·行针》中的体质类型与《灵枢·通天》所述是相对应的,在针刺得气反应中表现为阳性体质得气快、针感强,阴性体质针感弱、得气慢[27-28]。现代研究亦证实,四象体质人群的穴位针刺感应存在差异,少阳人针刺感应强于太阴人和少阴人[29]。并且,不同体质的人因针刺的反应不同,其疗效也不同,偏阳质的人针刺得气快,其患易治;偏阴质的人针刺得气慢,其患疗效较慢[30]。据此,我们可知,四象理论在针灸临床中以体质差异为原则指导施术治疗,阳性体质人群宜浅刺、留针时间短,灸量宜少;反之,阴性体质人群宜深刺、久留针,灸量宜多。见表4。

除了运用四象体质模型的体质针灸外,将四象理论融入刺灸法中,还演绎出一系列特色的四象刺灸手法。四时应四象,将四象体质的疾病的发生发展规律和治疗方法与四时节令相匹配,形成了时令针灸法,是中医四象理论的创新运用。《素问·诊要经终论篇》载:“春夏秋冬,各有所刺,法其所在”。《标幽赋》载:“春夏瘦而刺浅,秋冬肥而刺深”。均强调了应结合四时季节的变化来控制针刺深浅。针灸施术重视体质差异、顺应四时之气,是针灸得气和疗效发挥的内、外环境基础,在针灸临床运用中具有重要意义[31]。此外,子午流注针刺法、飞腾八法、灵龟八法等特色针刺法也是基于“天人相应”思想将针刺手法与时辰参数相结合的一类取穴针刺法,亦是四象理论在针灸学中运用的体现[32-34]。

5 小结

四象理论是古人用于阐述事物规律和现象的哲学思想之一,是对阴阳二元论的补充和细化。基于“天人相应”的思想下的人体的微观生命系统与宇宙自然的宏观生命系统之间的同构性规律,四象成为中医理论之一,并以四象体质模型为核心内涵。四象体质模型运用在针灸学中,对针灸刺激量的调控和刺灸手法的选择创新、针灸得气和疗效的体质性差异判定及中医体质针灸理念的形成都具有重要的意义。因此,未来对中医四象体质的鉴别标准进行更详细的量化评价和大样本调查统计显得尤为必要,并在此基础上结合现代人的生活习惯、生存环境和社会形态等方面多角度分析,使四象体质模型更具有时代性和发展性,推动四象理论更广泛的运用到医疗健康事业中。

参考文献

[1]赵文,林雪娟,闵莉,等.中医思维的内涵与外延[J].中华中医药杂志,2020,35(1):46-49.

[2]贾耿.周易太极阴阳演变的规则及蕴义[J].中国中医药现代远程教育,2019,17(1):26-32.

[3]唐文明.朱子论天地以生物为心[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2019,34(1):153-163,198.

[4]孙相如,何清湖,陈小平,等.先秦、两汉时期象数思维的文化渊源及其对藏象理论的影响[J].中医杂志,2016,57(23):1981-1984.

[5]李静,文颖娟.基于象思维的《黄帝内经》治法治则探析[J].陕西中医药大学学报,2020,43(1):37-39.

[6]王正山,张其成.“正统四象说”与“医家四象说”相关问题辨析[J].云南中医学院学报,2014,37(2):24-27.

[7]侯北辰,张其成,周晓菲.黄元御基本医学理论思维模型探析[J].中国中医药科技,2012,19(3):287-288.

[8]高治理,贺娟.黄元御对《黄帝内经》脾胃理论的继承与发展[J].北京中医药大学学报,2018,41(11):890-893.

[9]段阿里,鞠寶兆,王宏利,等.基于《黄帝内经》时脏相关理论的脏腑发病规律探讨[J].中华中医药杂志,2019,34(10):4510-4513.

[10]施娜,郭霞珍,许筱颖.中医学“天人相应”的本质与“天-人”时空结构的相关研究[J].世界中医药,2018,13(5):1091-1094,1099.

[11]王全年,李秀美.宇宙演化同构律[J].科技展望,2016,26(22):249-251.

[12]王全年,李秀美.中医理论同构律[J].山东中医药大学学报,2014,38(3):198-201.

[13]李龙强.信息的本质与广义同构原理[J].汕头大学学报:人文社会科学版,2012,28(4):14-20.

[14]王全年,吴世彩,李秀美.中医哲学的数学原理[J].中华中医药杂志,2019,34(1):65-68.

[15]张娜,刘晓燕,郭霞珍.基于“天人相应”理论的四时-阴阳-五脏关系的探讨[J].世界中医药,2016,11(2):224-227.

[16]连易,贺娟.《黄帝内经》中的人体自同构思维[J].北京中医药大学学报,2017,40(4):276-280.

[17]方琴琴,黄泳,蔡晓雯,等.不同体质人群穴位特异性分析与辨体调质的临床应用概述[J].河北中医,2019,41(9):1431-1436.

[18]张树生.对中医体质本源的认知与探索[J].中医杂志,2019,60(10):815-818.

[19]刘佩东,安琪,史丽萍,等.《阴阳二十五人》《通天》中医体质学说的理论框架[J].世界中医药,2018,13(2):312-316.

[20]洪在炅,张小虎,区永欣.《内经》体质学说概况及对韩医《四象医学》体质学说的影响[J].中医药学刊,2004,22(1):110-111,115.

[21]金香淑,李金花.朝医学辨象论治临床应用初探[J].中国民族民间医药,2009,18(z1):6-7.

[22]屈重阳,徐玉锦.论朝医学与中医学的整体观念[J].中国民族医药杂志,2018,24(3):1-2.

[23]田智慧,王琦,张妍,等.中韩体质医学“治未病”研究比较[J].中医学报,2019,34(12):2507-2510.

[24]许龙泉.“四象人”是藏象、体质和病证的综合体[J].中国民族民间医药,2010,19(18):14-15.

[25]丁立维,齐磊,王群,等.四象元素在清代医籍中的表达与内涵[J].中医杂志,2018,59(10):821-824.

[26]王昊,杜渐,邵祺腾,等.中医“五态人”体质特征分析[J].中医杂志,2013,54(23):2003-2005.

[27]林法财,费飞.论《黄帝内经》中“五态人”对针刺得气的影响[J].北京中医药大学学报,2013,36(2):90-91,107.

[28]潘思安,常小荣,钟欢,等.《灵枢·行针》针灸学术思想浅析[J].湖南中医杂志,2016,32(2):14-15,21.

[29]朴海仙,柳今明,张雪,等.朝医四象体质的针刺感应研究[J].中国民族医药杂志,2014,20(12):44-46.

[30]林法财,黄德弘.基于《黄帝内经》阴阳“五态人”之理论浅析“因质施针”[J].中华中医药杂志,2013,28(5):1592-1594.

[31]张佳乐,牛淑平.从“春夏刺浅,秋冬刺深”探讨四时针刺之核心内涵[J].北京中医药大学学报,2018,41(5):362-367.

[32]文忠荣.浅析“灵龟八法”象数来源[J].中国针灸,2000,20(5):295-296.

[33]李琛瑛,王毅,罗云,等.子午流注针法相关文献研究分析[J].吉林中医药,2018,38(4):451-454.

[34]张帆,裴媛.从天人相应理论看子午流注针法[J].光明中医,2016,31(13):1875-1877.

(2019-07-26收稿 责任编辑:杨觉雄)