高考“环境保护”模块分析和复习策略

甘肃 李 司

高考地理试题以立德树人为核心,围绕地理核心素养,创设问题情境,突出地理主干知识的考查。近几年高考命题遵循“一核四层四翼”,以必备知识和关键能力为基,学科素养和核心价值为核,突出考查的基础性、综合性、应用性和创新性,促使学生学会主动思考新情境,善于发现新问题,找到新规律,得出新结论。

地理选修模块“环境保护”自新课程改革后就一直作为高考选考必学内容之一,它不仅是必修内容的延伸和补充,还是实现人地协调、可持续发展途径的重要组成部分,在高考考查中占有重要地位。本文基于近六年以来全国卷高考试题对“环境保护”模块考点的分析,挖掘高考重点考查的内容,把握高考命题的角度和动向,然后以典型高考试题为例,通过分析具体考什么、怎么考、怎么答概括“环境保护”模块试题命制的特点并以此提出有效的复习策略,使教学有据、复习有理、答题有律,以促进“环境保护”模块的有效教学和顺利应试。

一、“环境保护”模块考点分析

“环境保护”模块共有五大考点十个考查内容,落实在高中地理教学中,对应人教版选修6《环境保护》,本书共五章十七节内容,学习容量大,掌握内容多,这给“环境保护”模块教学带来一定的难度。一方面在教学中如果花费大量的时间,显然不利于其他内容的复习,另一方面如果得不到重视、把握不好重点、分析不透考法,就会在高考时难以应对。所以归类分析近六年的全国卷高考题(表1),既有利于把握高考重点考查的内容和动向,又有利于确定教学重难点内容和确定有针对性的提升训练。

表1 2015—2020年“环境保护”模块考点分析

由上表对近六年全国卷中“环境保护”模块考查内容的分析可以做出如下总结:

1.生态环境问题与生态环境保护考查最多。具体考查某种生态环境的作用、问题及产生的原因、造成的危害和解决的措施以及生态恢复工程对生态环境的影响。这些成为环境保护模块考查的高频考点,主要是基于这一考点考查的内容多、范围大、角度广、综合性强,能够有效考查学生多方面的知识和技能。

2.环境污染与防治也是高考试题重点考查内容。具体考查环境污染的类型、形成的原因、过程及危害和环境污染防治的主要措施,体现出人类活动对环境的影响以及减轻和消除影响的方法,旨在引导学生认识人地协调观。

3.资源问题与资源的利用和保护也有考查,具体考查资源利用中产生的问题和保护措施。

二、分析“环境保护”模块考查角度,把握高考命题动向

由对“环境保护”模块的分析和总结,可以将考查的角度概括为三个方面,下面选取典型的高考试题分析其特点和变化:

1.生态环境问题与生态环境保护

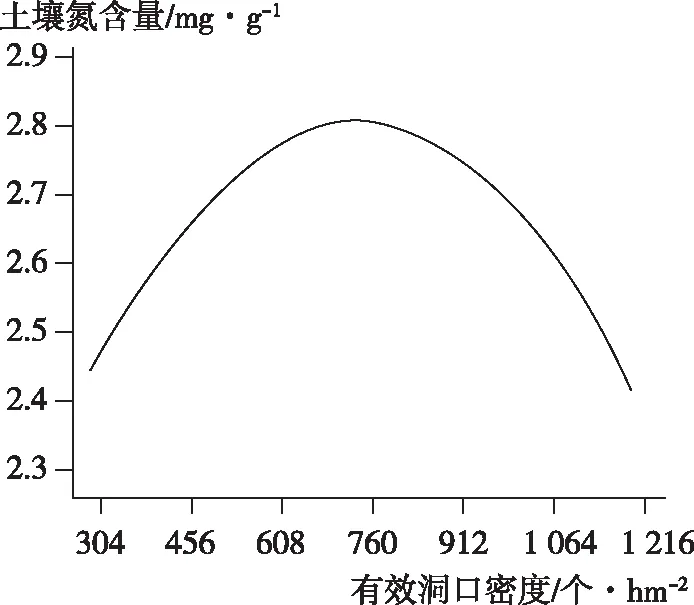

【例1】(2020年全国卷Ⅰ,44题)高原鼠兔多穴居于植被低矮的高山草甸地区,因啃食植物曾被看作是引起高山草甸退化的有害动物而被大量灭杀。土壤全氮含量是衡量土壤肥力的重要指标。通常土壤肥力越高,植被生长越好,生态系统抗退化能力越强。图1示意青藏高原某典型区域高原鼠兔有效洞口(有鼠兔活动)密度与土壤全氮含量的关系。

图1

分析高原鼠兔密度对高山草甸退化的影响,并提出防控高原鼠兔的策略。

【解析】本题以高原鼠兔密度和高山草甸退化的关系为背景,考查生态环境问题与保护措施。读图可知土壤全氮含量随有效洞口密度呈单峰变化:先随着高原鼠兔密度增加土壤全氮含量增加,当高原鼠兔有效洞口密度达到760个时土壤全氮含量最高,之后随着高原鼠兔密度继续增加,土壤全氮含量开始下降。由此说明密度过小时,高原鼠兔对维持高山草甸的氮循环贡献小,土壤肥力较低,高山草甸易退化;密度过大时,大量啃食植被,土壤肥力下降,引起高山草甸退化;而合适的高原鼠兔密度,能够维系土壤肥力,有利于促进高山草甸生长。根据以上结论提出策略,即把高原鼠兔数量控制在合适范围之内,过多过少都不行,不能全面灭杀。

2.环境污染与防治

【例2】(2020年全国卷Ⅱ,44题)竹排江是南宁市主要的内河之一,由北向南贯穿市区,其上游河段叫那考河。20世纪90年代开始,沿河养殖业兴起,大量污水和垃圾进入那考河,那考河一度变成“纳污河”。从2015年起,当地政府按照海绵城市建设理念,实施了河道截污、河道生态、沿岸景观工程以及污水厂建设等,由“点源治理”转变为“适度集中、就地处理、就地回用”的流域综合治理。如今那考河沿岸成为水清岸绿的滨江公园。

简述采用“适度集中、就地处理、就地回用”模式治理那考河污染的意义。

【解析】本题以那考河污染防治为背景,考查治理模式的意义。根据材料可知当地政府实施河道截污与污水厂建设有效减少了污染物入河,降低了污染物对下游的影响范围和强度;“适度集中”可以节省治污成本;“就地处理”实现垃圾的无害化处理和资源化利用;“就地回用”提高了水资源的循环利用率;流域综合治理中加强河道生态、沿岸景观工程建设,有效改善全流域的环境和城市人居环境。

3.资源问题与资源的利用和保护

【例3】(2016年全国卷Ⅲ,44题)长江刀鱼是洄游性鱼类,每年春天从长江口进入长江干流、支流以及通江湖泊湿地产卵、孵化。长江刀鱼曾经是寻常百姓家餐桌上的美味佳肴。近年来长江刀鱼资源严重衰竭。

分析导致长江刀鱼资源衰竭的原因并提出保护措施。

【解析】本题以长江刀鱼生活习性为背景,考查长江刀鱼资源衰竭的原因和保护措施。生物资源数量减少与人为因素密切相关,人类不合理的生产活动会改变生物生存环境,比如围湖造田,向河流湖泊排放污水。同时长江刀鱼作为寻常百姓家餐桌上的美味佳肴就会存在过度捕捞。保护措施根据原因提出,针对过度捕捞,可规定休渔期,适度捕捞;针对围湖造田可提出退田还湖,保护湿地的措施;针对河湖污染,可采取治理河流污染的方法;同时为了增加数量,可以人工孵化,放养育苗等。

三、高考“环境保护”模块复习策略

纵观近几年高考全国卷“环境保护”模块试题不难发现,试题材料以案例方式呈现,案例新颖、反映现实生活。材料描述简洁,与设问形成对应的逻辑联系。设问指向性明确,创设问题的切口小,提问具体清楚,规避一般的答题模式。同时,以精炼的材料和巧妙的设问进行考查,材料蕴含解答问题的关键信息,材料和问题之间构成对应关系,问题是材料的深刻外延,材料是问题的重要补充,只有建立两者之间的逻辑联系,才能有效、准确地解答问题,因此提出以下教学和复习策略。

1.突出重难点内容教学,完善知识结构体系和提高解题思维能力

高考“环境保护”模块中生态环境的作用、问题产生的原因、造成的危害和解决的措施以及生态恢复工程对生态环境的影响;环境污染的类型、形成的原因、过程及危害和环境污染防治的主要措施;资源利用中产生的问题和保护措施考查较多,为高频考点。这些考点对应的知识成为课堂教学中的重难点内容,在教学过程中要突出这些内容的学习,通过创设新情境、结合新材料、设置新问题,深化训练,提高学生对重难点知识的突破、掌握和运用能力。一方面教师在课堂教学中要结合典型案例让学生多思考、多表述、多总结,掌握问题解答的思维过程;另一方面教师要适时引导学生,发现学生知识理解和思维能力不足的地方予以及时纠错,不断补充,从而不断完善学生的知识网络,提高解题的思维能力。

2.注重材料图表问题分析,培养解题能力和总结规律方法