基于高考试题分析的高三地理图表复习策略

——以近四年全国卷Ⅰ为例

安徽 任明冈 王 剑

地理图表在高考中占有重要地位,是高考地理知识的核心载体,是考查学生地理能力的重要工具,培养学生的图表能力是地理学科素养教育的重要内容,当前的高中地理图表教学陷入一种“教师教的尴尬,学生学的无奈”的困难境地。

高考地理试题主要考查学生获取和分析地理信息以及运用信息和知识解决实际问题的能力,而地理图表则是连接这种能力的纽带。图表是高考试题命制的重要载体和素材,设置的问题绝大多数都与图表所示信息有密切的联系,有些问题必须通过对图表信息的推断才能解答。因此,加强对高考图表题的分析和研究并寻求更优的教学策略是非常有必要的。

一、图表在近四年高考试题中的体现和考查特点

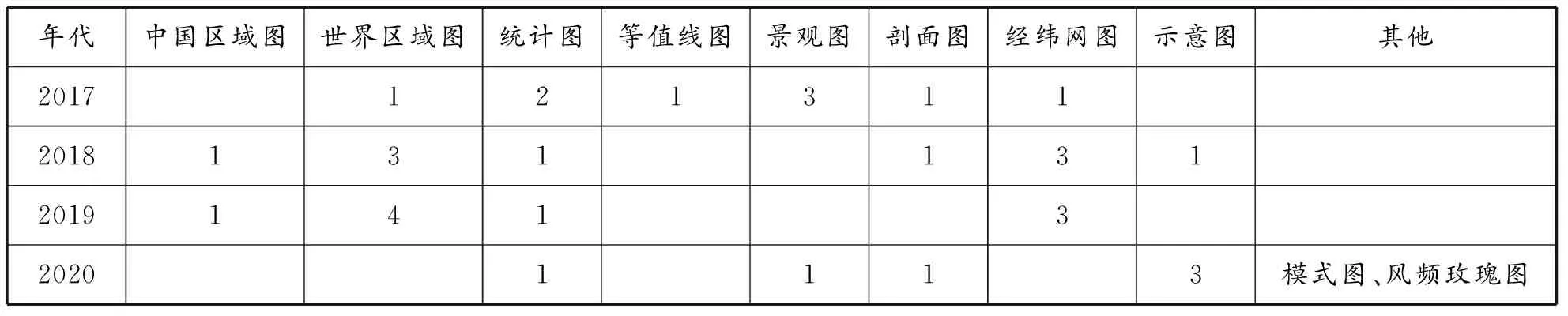

1.近四年全国卷Ⅰ图表类型统计(如表1)

表1 近四年全国卷Ⅰ图表类型统计

近四年全国卷Ⅰ高考题图表类型多样,说明全国卷Ⅰ更倾向以图为切入点,检验学生对相关知识点的掌握以及学生的读图能力。近四年全国卷Ⅰ区域图出现频率较高,这就要求考生在解题时首先要进行“区域认知”,试题这一特点与地理学科的“区域性”本质属性有关。区域图使用频率高的另一原因在于区域图类型多样,包含政治区域图、自然和人文要素图、区域综合图三大类型。而人文要素图又包括区域位置图、区域轮廓图、行政区域图等,自然要素图包括气候类型图、世界洋流分布图、矿产资源分布图等。每种类型图的使用题型都不受限制,选择题以区域为切入点,必做综合题更是离不开区域。原因是因为所有地理事物和现象都是产生于某一特定的地理空间,区域图是自然地理和人文地理知识点的出发点和归宿。

2020年全国卷Ⅰ相较于过往三年,试题虽然没有涉及区域图,但试题主题情境都是在特定区域的基础上与区域有关的特定地理事项,要求考生在头脑中要有区域的概念,特别是36题,给出“该地位于52°N附近,气候湿润”的文字信息,要求考生通过对文字的理解来确定该地为温带海洋性气候,试题有一定的难度。另外2020年试题题图类型更加多样化,试题不管采用何种类型图示,都是命题的需要,都对考生解题具有一定的帮助。如44题问题是“分析高原鼠兔密度对高山草甸退化的影响”,图的横轴是有效洞口密度,纵轴是土壤氮含量。坐标轴含义与问题之间并非一致,但对学生回答问题有帮助,有效洞口密度代表的是高原鼠兔密度,土壤氮含量直接影响土壤的肥沃程度,进而影响高山草甸是否退化。

总之,全国卷Ⅰ试题的考查多以区域入手,考查学生的区域认知、空间定位能力、获取信息和解读信息的能力,能充分体现地理学科的区域性、综合性。

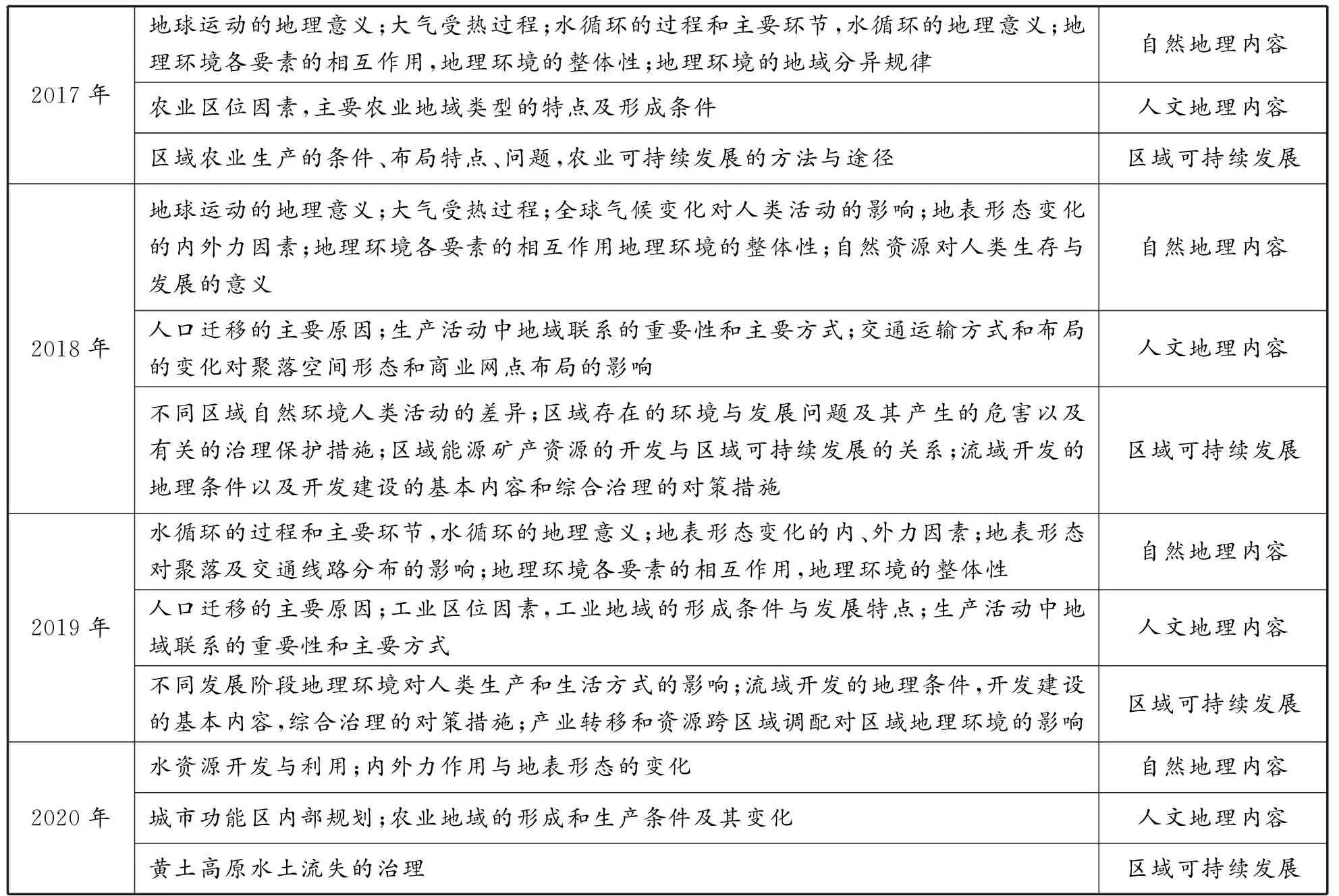

2.近四年全国卷Ⅰ图表试题考查内容统计(以人教版三本必修教材为例,如表2)

表2 近四年全国卷Ⅰ图表试题考查内容统计

近四年全国卷Ⅰ图表题自然地理考查较多,自然地理是高中地理的难点,对学生的想象力和抽象思维要求较高,把抽象难懂的知识图表化在一定程度上有助于学生对题目的理解,试题更加注重考查自然地理现象的特征以及产生的原因和现象的影响。自然地理试题整体思路:发现自然地理现象、解释自然地理现象的特征或成因以及现象的影响。主要考查学生的逻辑思维和创新思维能力。2020年全国卷Ⅰ选择题7,8题以海岛开发为背景,考查人工岛地下淡水资源的形成和获取,综合题37题以不同时期玄武岩地貌特征为背景,探讨其形成的先后次序以及形成原因。属于地质地貌内容,是对自然地理过程的分析。

近四年全国卷Ⅰ人文地理分值总体低于自然地理,但相对于2017年和2018年,2019年全国卷Ⅰ人文地理分值有所上升,2020年占比有所降低,人文地理知识比自然地理知识简单易理解,考查点较自然地理知识稳定,试题主要以区域为切入点考查农业、工业、人口、交通、城市以及当前人类面临的人口、资源、环境等问题的解决措施,突出人地协调观和可持续发展观。人文地理试题整体思路:地理事物分布在哪里—为什么分布在那里—有什么分布特点—存在什么问题—采取什么措施来实现人地的可持续发展,主要考查学生的知识迁移能力和对知识的灵活运用能力。例如,2020年全国卷Ⅰ第36题以高纬度气候湿润区的葡萄种植为背景,考查顺坡垄在应对不利自然条件方面的优势,以及在温带半干旱地区应用的局限。情境是农业,设问却是自然地理,建立一种新的人文地理考查方式。

与自然地理和人文地理相比,近四年全国卷Ⅰ对区域地理知识的考查2018年最多,近四年全国卷Ⅰ没有单独以区域地理知识点设置考题,区域地理知识的考查主要以中国和世界某一区域为切入点,考查赋予该区域内的自然和人文地理知识,人文地理主要考查区域农业发展和区域工业化以及产业转移和区域资源、环境问题,自然地理注重考查区域五大要素的特征及分析相关地理现象产生的原因和影响。设问方向:分析自然条件中的优势与不足,人类活动中的合理与不合理,因地制宜、扬长避短,实现经济与环境的协调发展。试题除了地理信息技术及其应用和区域森林资源的开发和保护外,其他知识点都有所涉及,区域地理的整体思路:在一个区域内,用自然地理知识和人文地理知识分析该区域在发展过程所面临的各种问题,分析这些问题产生的原因并提出解决问题的措施,从而实现区域的可持续发展。试题更多地要求学生运用所学知识解决生产生活中的实际问题,强调对知识的学以致用。例如,2019年全国卷Ⅰ第36题以澳大利亚汽车产业和区域图为情境,考查不同发展阶段汽车制造业发展特点及成因以及汽车产业转移对澳大利亚城市经济发展带来的影响。

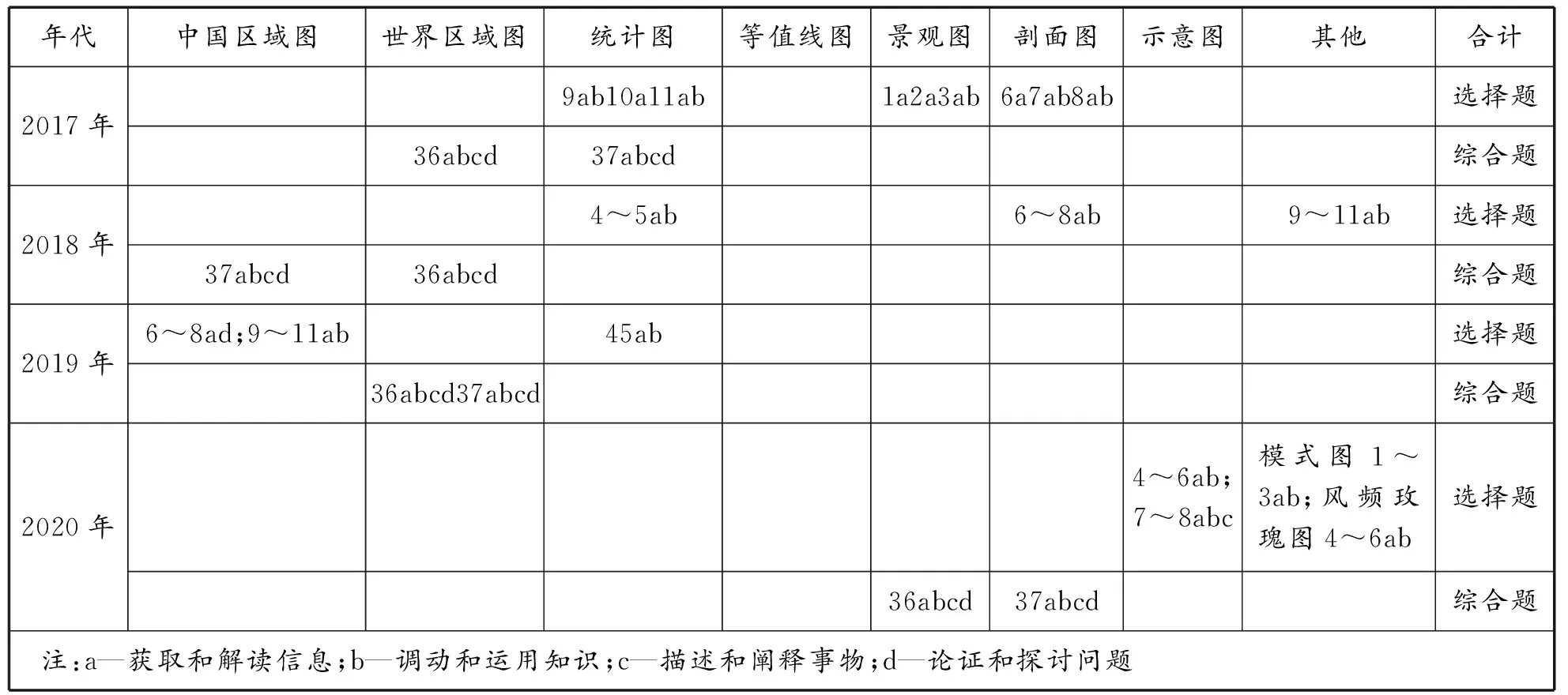

3.近四年全国卷Ⅰ图像类型试题对能力的考查统计(以必做题为例,如表3)

表3 近四年全国卷Ⅰ图像类型试题对能力的考查统计

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》要求学生应该掌握的读图技能:能够从图表中快速而准确提取有效信息的能力;能够选择和调动已储备的相关知识解决地理问题的能力;能够用简洁明了的图形和文字描述地理事物的分布特征和发展变化规律,用所掌握的知识判断、解释地理原理;能够用科学的眼光发现并提出合理的观点,用正确的地理术语论证自己观点。地理图表是检测这四种能力最佳的载体。

近四年全国卷Ⅰ试题要求学生挖掘和分析图表资料中的显性和隐性信息对地理答案的生成至关重要。选择题中能力的考查主要集中于a、b两项能力,考生可通过读图获取图表中的显性信息并挖掘隐性信息回答问题。综合题设计以小切口入手,一图多问或一题多问,问题之间相互联系、层层递进,问题的难度逐渐加大,对考生能力的要求较高,考生要在提取有效显性信息并选择调动隐性信息的基础上,用专业的地理术语解释地理现象发生的原因,大胆质疑并提出对地理热点事件的观点,用严谨的逻辑思维和科学的语言论证自己的观点。

二、备考建议

1.优化知识结构,夯实基础知识

高考试题是以典型区域发生的特殊地理事象为背景,利用文字与地理图表描述地理事象,实现对学生知识与能力、素养的考查。学生只有夯实基础知识,熟练掌握和理解重要的原理、规律才是解决问题的关键。高三教学教师要引导学生注重知识的梳理、回顾、衔接,增强学生对已有知识记忆的同时,加深学生对知识点之间相互联系的理解与掌握,提取地理思想方法,完成对知识的概括。再通过学生自身的“再创造”活动构建属于自己的知识框架,把学习过的知识纳入学生的认知结构中才能成为有效知识。

平时练习时为使学生能够对基础知识掌握、理解和运用,教师要尽量多设计系列问题并形成题组,尽量延长知识链、拓宽知识点,努力挖掘知识的连接点和再生点,根据知识点的难易度设置相关问题的难易层次。力求对知识点从不同的角度出发做到讲练结合,使学生对问题的分析从多方向入手,着力培养学生的发散思维,让学生零碎的知识变得系统,肤浅的知识变得深刻。

2.重视学生对地图运用的训练

地图是地理知识的依托,区域地图则是综合各类地理知识于一体的一类地图,体现着地理规律和原理,是自然与人文地理知识的综合体,体现出地理学科的区域性和综合性。人教版教材必修1着重阐述人类赖以生存和发展的五大自然地理规律,应到具体区域中去印证,这样学生才能真正领悟。必修2主要阐明农业、工业、城市和交通四大区位理论,在教学时要遵循“知其地”“析其理”“究其果”的原则,“知其地”的前提是依托区域地图。必修3主要阐述不同区域发展过程中出现的生态、资源、环境等问题以及问题产生的原因和如何解决问题从而实现区域可持续发展。区域发展出现的问题都是基于一定的自然环境为背景和不合理的人类活动而产生的,要解决区域面临的问题,就必须从区域位置入手,依托区域地图分析区域所处的位置,分析该区域有怎样的自然环境或人文环境。

3.重视读图能力的培养

能够快速而准确地从图表中提取有效信息并解决地理问题是高考取得优异成绩的关键,读图能力是地理学科考查的核心。读图、析图、填绘地图是地图训练的三种主要形式。在教学中要向学生强调正确的读图步骤:先读图名,据图名判知图的内容,再读图例,要明白不同符号代表的事物,再次就是区域定位,在没有给出具体地点的地图时,就要根据经纬网、地图的形状或轮廓进行区域定位。教师在课堂上要利用图来讲知识,做到讲练结合,引导学生从图中发现地理事物间的联系,提高课堂知识的巩固率。析图是读图的深化,析图能力的锻炼需要学生在识图过程中形成正确的图表概念,分析题干与图表的关系,将知识与图表相结合,找到解题的突破口。分析图表就是以学生已有的理论知识为依据对图中显示的信息进行提取、分析、加工和处理,从图中提炼出地理规律及特征,发现地理事物、现象之间的联系和规律,从而加深学生对图表蕴含知识的理解和认识。绘图能力是培养学生图表信息解读能力的重要组成部分,教师在教学中要渗透一些简单的绘图技巧,增加绘图的类型,养成绘图的习惯,在学生头脑中建立绘图模型,对学生的综合思维能力也是一种提高。教学时要多选用比例尺较大的区域图,引导学生注意区域内地理事物的具体特征,并选用一定数量的与之相应的小比例尺地图做比较,设计交叉区域的空白地图,帮助学生建立区域之间的联系,要求学生多看图、多用图、多填绘、多做与区域地图有关的题目,教师再加以引导,进而使学生摸索出属于自己的阅读地图的要领和技巧。

4.利用典型区域图表引导学生掌握问题分析的思路和方法

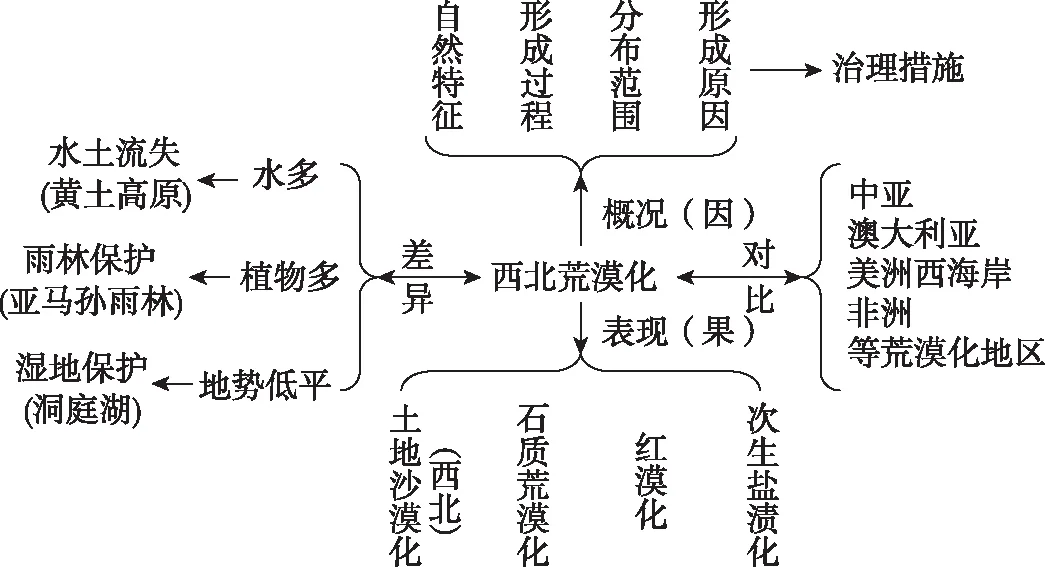

所有的地理事物和地理现象都要限定到一定区域中。教学时选择典型区域图表让学生掌握区域地理分析的思路和方法,才能更好地将所学知识迁移到新的、复杂的问题中。让学生明白区域特征及特征的成因、不同区域的差异、区域问题综合评价等区域地理的重要内容。区域特征的形成是自然和人文地理各要素综合作用的结果,地理事物或地理现象的形成和发展可能有多个原因,并形成了多条因果关系链,例如,自然地理环境的整体性是在气候、地貌、土壤、植被、水文共同作用下形成的。而气候和地形是形成自然地理环境整体性的主要原因。在案例分析时,要对形成某一区域特征的诸多要素之间的因果关系进行分析,总结区域地理要素之间的关联,找出分散的地理知识间的内在联系,强调因果关系的主次地位,厘清问题的逻辑关系,分析区域本质及典型特征形成的主导因素。通过类比迁移分析类似区域的特征,提炼区域共同特征并比较差异,还可在区域特征有明显差异的两地区寻找共同点。例如,在复习西北荒漠化时,可以提供一些世界其他地区的荒漠化区域地图案例让学生分析。通过分析,学生就更容易分清西北的荒漠化与其他地方荒漠化的区别与相似之处(见图1)。分析完荒漠化之后再增加一些水多、植物茂密和地势低平地区的生态环境问题。这样可以让学生对生态环境建设有一个完整且结构良好的知识体系。

图1 西北荒漠化相关知识及区域示意图

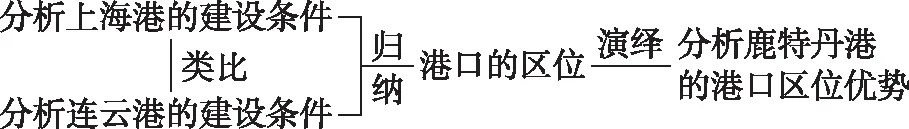

平时学生不理解某些地理规律或原理,是因为学生对该原理涉及的具体地理实例了解太少。教师要结合典型区域和图表提出较多的地理问题,引导学生运用原理解释问题。启发学生找到原理或规律与具体实例之间的关系,从而强化认知结构。例如,在学习区位问题时,要以案例的形式,让学生逐渐掌握从有利和不利、优势和劣势的对比以及从主导要素等方面进行区位分析。学生在众多案例中找到共同的区位条件,在头脑中形成分析区位的思路和程序(见图2)。学生在完成地理规律或原理的归纳后,教师应及时呈现迁移拓展的材料,将其迁移到新的问题情境中,这样学生就会逐渐学会知识迁移,并在这个过程中培养学生的自主学习能力,尤其是独立分析问题的能力。

图2 港口建设的区位条件分析

5.利用图表创设情境设置探究问题,结合思维导图培养学生思维能力

高中地理学习既要掌握基本的理论知识,还要运用理论知识解决生产生活中的现实问题,高三后期教学要结合高考试题情境材料的选用和问题设置特点把生产生活现象引入课堂并与学生共同讨论现象发生的原因、规律等。具体方法为:创设情境—提出问题—分析问题—构建思维导图—推理论证—总结答案。教师要结合自己头脑中的教学内容、教学经验、教学方法等引导学生读图析图并构建思维导图,将知识以可视化的形式表现出来。基于区域地图承载的信息量大,显性信息与隐性信息并存,引导学生从众多显性信息中分析、整理、综合、筛选出符合要求的信息,并将提取的信息与大脑中的知识进行分析重组绘制思维导图,根据思维导图综合整理,初步推断出答案,然后对所展现的思维导图进行反思、发散思维,推理隐性信息,根据所提取的重要定点信息,向不同方向延伸绘制思维导图。再次对答案进行加工整理,经反复思考得出最后答案,教师还可根据思维导图创造出新问题让学生进行解答。思维导图的构建可以展示学生的整个思维过程,使学生对自己的思维进行有效监控。

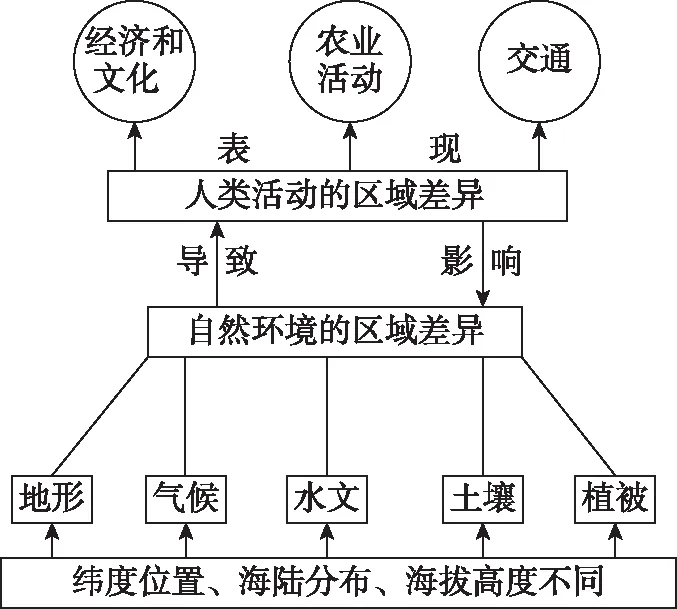

例如,在复习“地理环境对区域发展的影响”时,以松嫩平原和长江三角洲地理环境差异对区域农业发展的影响创设情境,结合必修3课本中长江三角洲与松嫩平原地理条件图设置系列问题进行探究并构建思维导图(见图3):

图3 地理环境对区域发展的影响

1.分析两区域的气温、降水和地形的分布特点。

2.两地区之间年平均温差的主要原因是什么?

3.导致两区域年降水量分布规律的主要原因是什么?

4.总结地理环境对两地农业生产活动的影响。

5.如何实现两区域的农业可持续发展?

通过以上问题的分析,让学生从综合的角度解决问题,培养学生综合分析问题的能力和解决问题的能力。由于地形、水热状况组合、土壤等地理环境不同,因此农业发展方向也不同,应因地制宜地推进农业的可持续发展。通过问题探究和思维导图的构建,使学生建立地理事物是相互联系、相互制约的思想,加强学生的区域认知,提高学生对问题的探究和综合思维,有利于强化学生的人地协调观和可持续发展思想。